autrefois les rives étaient si proches…

maintenant

dans le gué de mes larmes,

le chagrin transi,

les mots las,

la queue qui ne bande plus

et le triste assistanat des griefs, et la pension,

et aussi

les sédatifs,

les comprimés

et tout ça,

la mort travaille plus la matière

que le silence n’use l’esprit. dans ma main,

je lis mille sillons

plus profonds qu’une douve,

et j’y lis un écartèlement

que je ne peux franchir.

tous mes potes malades sont morts

et je suis le dernier sur le banc de touche.

la mort nous garde en réserve

et les joueurs comme des secondes

ne cessent de s’envoyer la balle.

nous nous sommes peut-être trompés.

peut-être n’étions-nous faits que pour tisser

le suaire d’un monde

qui ne devait que cacher la lumière

d’un faussaire.

peut-être devions-nous simplement nous taire

et attendre.

maintenant,

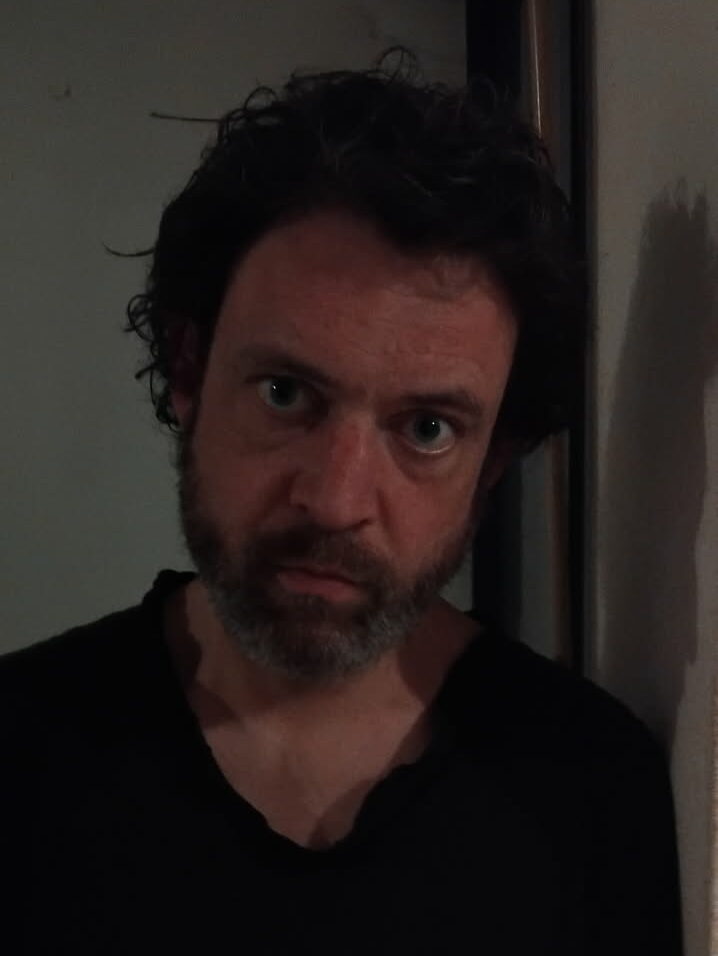

je regarde ces rides dans le coin de mes yeux, j’y lis des frontières qui ont croisé le fer

avec l’éternité

et qui sont restées closes à jamais.

des barbelés tristes sur un visage de honte.

et dans le noir,

parfois, j’entends un bruit venir de très loin,

de vieilles musiques jouent encore pour moi.

nous ne pouvions qu’apprendre à oublier

et disparaître

pour ne jamais nous souvenir.

les doigts, eux, tissent une autre honte.

vos corps sont sans prénoms, vos larmes sont sans merveilles, le conte du clodo fou pleure.

il suffit de regarder

dans l’œil du cobra,

il suffit de regarder dans l’œil d’un mort,

ou dans le pixel qui hurle dans le téléviseur.

ou encore dans l’œil de bœuf de la terreur,

ou dans l’iris pâle d’un clodo fou,

ou d’un épileptique maniaque

hurlant pour plus de mort.

il suffit de regarder à la lueur d’une ampoule qui pâlit

l’inconstant plafond

d’une larme qui s’effondre

sur le parquet plat d’un ciel mouvant.

il suffit de compter le glas d’une montre,

d’une trotteuse lasse de courir

pour entendre tous les cadavres que la vie amorce

d’une seule détente

courant sans faux pas.

il suffit de mourir dans le noir et de regarder dans un asile

ces vitres de verre teintes,

il suffit de regarder la peau crispée

d’un dépressif sauvage

pour sentir la bouilloire hurler

d’un crissement sans nom.

mort et sans bruit,

préalable sans frontière.

évangiles tonitruants d’un chagrin

éternel, d’un enfer insomniaque,

d’une pute borgne,

d’un terroriste amnésique de son amour,

d’un paralysé n’arrivant à se sucer la queue

pendant que rien ne répondra à son nom,

à ces mains lasses cherchant dans l’air

de quoi nourrir l’immobilisme du monde.

la pauvreté de notre désir est sans limites.

et on nous apprend qu’un homme en bonne santé

est plus puissant qu’un homme malade.

et notre système éducatif nous apprend

qu’il faut comprendre pour ne pas hurler,

mais qui a entendu la larme de ciguë qu’un homme

nourrit jour après jour, dans le noir

sans un bruit,

jusqu’à s’étouffer sous le grincement de larmes

plus agiles que ses doigts…

qui a entendu un bipolaire cinglé hurler

pour sentir son prénom palpiter

plus que son amour,

plus que son cœur,

plus que sa honte.

qui entend dans le noir

la clameur d’âmes évanouies

qui ne ressortiront jamais des ténèbres

de la noirceur ?

d’un vide si abyssal

qu’il devient transparent

au simple pas

dans un couloir ;

si noir, que l’on se noie

dedans et qu’on n’en ressort jamais

que trop tard

quand la lumière a abattu toutes ses

cartes

et le ciel tous ses rêves.

mort

et sans épitaphe

dans une guerre du silence.

mort sans parafe,

signant en lettres de sang

l’anonymat de l’air,

la constante du soupir,

la terreur de la honte

et l’horreur de tout vivant.

nous mourrons dans le noir agitant des bras

comme des draps brisés

aux plis échancrés comme des lèvres hurlantes.

nous hurlons dans le noir

d’un silence si profond

que nous n’entendons même pas hurler

la sirène du monde.

nous brûlons le quart de mégot

en existentiels karmas,

nous fumons à la racine l’os

qui nous tient d’égo,

un égo plus maigre qu’un rouleau de cuisine,

un égo plus plat qu’une assiette brisée,

un égo si triste

que si les larmes pouvaient couler,

un rideau de sel entarterait toutes les fenêtres

du monde d’un gris terrible.

non,

nous ne sommes pas heureux.

nous crions de ne pouvoir satisfaire

ce que l’esprit demande

à proportion de ce que la chair désire.

nous hurlons de satisfaire le bas branlant

de la tour de Pise,

nous hurlons de nous esclaffer dans le noir

en scarifiant des bras ridés

ne serait-ce que pour sentir la monstruosité

de notre horreur

voiler le consensus

même du monde.

nous pleurons,

nous pissons,

nous chions,

nous saignons,

le bas des immeubles s’effrite sous un battement de paupière,

les dunes s’abattent comme des automnes sur des vies

plus pauvres qu’un sablier de verre bâti dans une bouteille

en plastique tranchée.

et on ne nous apprend pas

la terreur d’un homme seul entretenant une plante séchée

dans la condamnation éternelle

d’une honte privatisée.

non,

nous ne sommes pas heureux.

nous pleurons,

nous pissons,

nous chions,

nous saignons.

et dans le respectable réquisit d’une société qui tue

sans signer de chèques

qu’au bas d’une mort à crédit pourvue à seule

mention de drame,

nous abattons les rideaux,

nous sortons les couteaux,

nous entaillons la chair,

nous travaillons à l’esprit

ce que le monde ne peut user

jusqu’à la moelle.

nous secondons le tonnerre,

nous travaillons la pluie,

nous fanons sous le bruit des pas de nos maîtres,

nous sommes des mainates secouées par le tonnerre,

nous sommes des singes jouant sur un bidon,

cogitant pour l’élémentaire

dans la comédie politique de nos égos,

travaillant le vide de l’air

et le plat du verre

dans un regard plus triste

que n’importe quelle nuit d’hiver.

SEUL.

SANS PRENOM.

ANONYME

ET MORT,

NOUS NOUS LEVONS.

et dans le noir

nous épelons le sommeil

comme nous éplucherions

un rêve

d’un baiser

plus mortel

que n’importe quelle femme

aimant

n’importe quel schizophrène fou.

nous nous taisons

et mourrons.

il n’y a pas de réponses.

/poème à une vieille dame.

j’ai lu mon magazine

d’acupuncture

ils disent

qu’on peut guérir le cancer

en travaillant sur

ses émotions.

tu savais qu’on pouvait guérir

de la schizophrénie en mangeant

du chou-fleur ?

respirer,

cela permet de délivrer l’âme

de ses terreurs.

ah ouais, je dis.

oh oui,

et il faut boire du jus

de coquilles d’œufs

pour hydrater tout le corps

de potassium

pour nourrir la beauté de Dieu.

j’ai guéri mon genou

en priant,

même les médecins

ne savaient le guérir,

tu vois que je ne suis pas si folle.

et la vérité,

c’est la solitude enfermée dans une huître

avec des murs qui ne rendent pas de perle.

et la vérité,

c’est l’existence comme un compacteur d’ordure

qui fait d’un cœur une bobine fripée

constipé de son rêve,

prête à chier son désir affamé.

je lui offre

des fleurs

(parfois)

et j’essaie de la faire rire,

mais elle est perdue

et seule

et dingue d’une folie banale

qui tue tous les dingues

cathos

et toutes les pauvres petites

vieilles solitaires

de la vie qui meurt et qui pense.

un jour peut-être

les corps qui furent poussière

redeviendront des roses,

et les cœurs

des chardons pleins d’épines

que rongeront les ânes.

pas ce soir.

les jours comme des graviers

se jettent sur les tombes

pour épeler les prières.

les désirs comme des tournevis

ne s’agencent pas dans le bon trou,

et la croix d’un mot

peut faire vivre un homme

jusqu’à ce que son existence s’assèche

comme les neiges bleues au sommet de la chance.

nous sommes tous voués

à une paralysie complète,

à un inceste de l’esprit

pour n’avoir pas à mourir trop tôt.

nous avons peur,

nous sommes effrayés sous les parvis de vos sourires,

nous sommes terrorisés sous les abat-jours de vos visages,

sous les frontons de vos esprits,

sous les abattements de vos dettes,

nous sommes constipés d’un manque de vie

et d’un désespoir plus prolifique que l’esprit

d’un génie alimenté de homards jusqu’à la fin du monde.

nous sommes des grains de raisins que mastique la mort

en ricanant du manque à gagner à propos du crédit premier.

les mots s’usent,

les vieux pensent,

les vieux élident leur peur avec la plume d’un rêve effrayé.

les morts cherchent,

les vers trouvent.

les sommiers comme des corps s’affaissent

ils finissent jaunis comme nos esprits

et on les jette

pourvu que la déchetterie passe

et que nous mourrions tous,

ma pauvre et vieille Titi.