Présentation du travail de traduction par Agnès André

L’œuvre de Walcott baigne dans l’eau (mé) tissée des Caraïbes, eau fendue par les navires coloniaux de l’Empire britannique, eau qui fait écho aux mers homériques. Omeros, texte épique au sens littéral et littéraire du terme, en est probablement la meilleure expression.

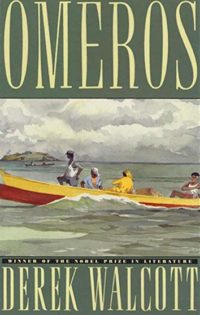

Derek Walcott, Omeros

C’est ce texte mouvant que j’ai découvert et exploré longuement lors de mon mémoire de maîtrise en littérature comparée. C’est aussi ce texte que j’ai dû traduire, par petits morceaux, dans la nécessité de respecter les normes de rédaction de mon mémoire en français. Ces petits morceaux m’ont suivie jusqu’ici. Des images. Des sons. Le présent texte en contient plusieurs : le noir et blanc de l’hiver, cet ascenseur si prévisible, et ce vers final « Red god gone and white winter early » qui revient sonner à la porte de mes pensées, parfois. Gardé dans un coin de ma mémoire, j’ai mis le texte en dormance : la société me demandait d’être utile, de gagner ma vie. C’est même avec hésitation que je me suis relancée, sept ans après, dans la traduction, cette fois de longs extraits : allais-je être déçue de mes capacités à le traduire ? Dépassée par la difficulté du défi ? Et surtout : comment les retrouvailles allaient-elles se passer ? Car Omeros est loin d’être une œuvre facile d’accès : souvent étudié sous le cadre du postcolonial ou de l’épopée homérique, le texte prend la forme d’un long poème narratif à nature épique. Il est en effet parfois vu comme une réécriture de l’Iliade dont il reprend les noms de personnages, de lieux et certains motifs, en contexte caribéen — l’île de Sainte-Lucie. L’œuvre est cependant tentaculaire : son genre ne se limite pas à l’épique, et fait référence en ces images non seulement à l’Iliade mais à de multiples écrits du canon occidental (citons par exemple La Divine Comédie dont il reprend en trompe‑l’œil la structure en terza rima). C’est finalement cette difficulté qui m’a donné envie de me jeter à l’eau : l’abondance de références culturelles, littéraires et historiques que Derek Walcott égrène au fil des mots, des mots dont il exploite certes le son et la forme visuelle mais aussi et surtout la polysémie — parfois prise, même, entre deux langues (le créole francophone et l’anglais). Lue et relue, cette œuvre, bien qu’attachée à un espace-temps si singulier que celui de Walcott me frappe enfin par l’actualité de ses thèmes et par sa réflexion sur l’acte de traduction lui-même. Presque trente ans après sa publication en anglais (sa version originale), il serait temps enfin de faire goûter Omeros en français aux lecteurs francophones.

Omeros

Chapitre XLII

Traduction Agnès André

I

Hectares de feux synonymes, batteries noires

et terminaux enroulés de trafic s’éteignant d’un coup. Le lever de soleil

rougissait le lac d’acier. En bas, à la fenêtre d’hôtel

d’un automne canadien, une jeune serveuse polonaise, coiffure

garçonne et yeux mouillés comme du charbon nouveau, lui servait

du café, les érables par la vitre aussi jaunes que du jus d’orange.

Son poignet de porcelaine s’inclina, remplissant son regard à ras-bord.

Il espérait que son adoration la troublerait ; les souliers mesurés

rasant les tables nues, ses mains alignant les plats

en de méticuleux entrechoquements. Comme si on lui avait tapé deux fois

sur l’épaule pour ses papiers, elle se retourna avec ce sourire

nerveux de l’immigrante fraîchement débarquée qui erre au bord des larmes.

Un dimanche polonais l’enfermait. Une place Baroque, son âge

patrouillé par de jeunes soldats, le drapeau de leur régime en ruine

jadis vif comme du rouge à lèvres, les consonnes d’une langue

écrasées sous la semelle de leurs bottes. En son sein, le cri

d’une bouilloire quittant la gare, puis les fermes ouatées

chevaux et saules hochant derrière la vitre d’un train,

les queues dans la bruine. Puis, les formulaires

où son nom débordait des marges, puis une photo de passeport

où son visage apeuré attendait, pendant qu’elle en ouvrait la porte.

Elle faisait partie de cette fiction sans pitié, si ordinaire aujourd’hui,

qu’elle en avait transporté son hivernale beauté au Canada,

bordant ses cils de l’ombre bleue de la neige,

et faisant étinceler comme les couverts ses pommettes creusées

dans l’espoir d’une vie nouvelle. À la caisse,

elle se dressait droite comme un bouleau sur l’autel, et, tout doucement,

la neige drapait sa dentelle de mariée sur l’aile luisante du corbeau.

Son nom se fondait dans le mien comme des flocons sur une rivière,

ou un étang noir dans lequel le vent aurait secoué des bouteilles de lait.

Dressée devant moi, l’addition à la main, je tentai de lire l’éclat

des lettres de cuivre sur son chemisier. Sa peau, ombrée de soie,

piquetait comme l’hiver dans la campagne avant la première neige.

La neige illuminait les nappes, le poivre, les dômes de sel, les pignons

de la serviette, réduisant Varsovie au silence, plumant sans bruit Cracovie ;

puis, l’aile du corbeau passa à nouveau entre les tables blanches.

Il y a des jours où, aussi simple que soit le futur, nous n’allons pas vers

lui mais quittons plutôt une partie de la vie, dans un hall dont les ascenseurs

nous divisent et nous enferment, boutons illuminés montrant

exactement où nous allons, pendant qu’une jeune serveuse polonaise

vide un cendrier, et nous sommes attirés par cette fenêtre

dont les cordons, si nous les tirons, élargissent un vide.

Nous ouvrons d’un coup sec les rideaux gris métal et les poulies qui crissent

révèlent dans le silence non l’automne à Toronto

mais une ville dont la langue a été saisie par sa police,

cette autre servitude dans laquelle Nina Quelque chose est née,

là où, sous les cheminées-canons, la fumée contient sa voix

jusqu’à ce qu’elle s’élève avec les siennes. Zagajewski. Herbert. Miłosz.

XLII

I

Acres of synonymous lights, black battery cells

and terminals coiling with traffic, winked out. Sunrise

reddened the steel lake. Downstairs, in the hotel’s

Canadian-fall window, a young Polish waitress with eyes

wet as new coal and a pageboy haircut was pouring him

coffee, the maples in glass as yellow as orange juice.

Her porcelain wrist tilted, filling his gaze to the brim.

He hoped adoration unnerved her; the sensible shoes

skirting the bare tables, her hand aligning the service

with finical clicks. As if it had tapped her twice

on the back for her papers, she turned with that nervous

smile of the recent immigrant that borders on tears.

A Polish Sunday enclosed it. A Baroque square, its age

patrolled by young soldiers, the flag of their sagging regime

once bright as her lipstick, the consonants of a language

crunched by their boot soles. In it was the scream

of a kettle leaving a freightyard, then the soft farms

with horses and willows nodding past a train window,

the queues in the drizzle. Then the forms

where her name ran over the margin, then a passport photo

where her scared face waited when she opened its door.

She was part of that pitiless fiction so common now

that it carried her wintry beauty into Canada,

it lined her eyelashes with the snow’s blue shadow,

it made her slant cheekbones flash like the cutlery

in the hope of a newer life. At the cashier’s machine

she stood like a birch at the altar, and, very quietly,

snow draped its bridal lace over the raven’s wing sheen.

Her name melted in mine like flakes on a river

or a black pond in which the wind shakes packets of milk.

When she stood with the cheque, I tried reading the glow

of brass letters on her blouse. Her skin, shaded in silk,

smelt fresh as a country winter before the first snow.

Snow brightened the linen, the pepper, salt domes, the gables

of the napkin, silencing Warsaw, feathering quiet Cracow;

then the raven’s wing flew again between the white tables.

There are days when, however simple the future, we do not go

towards it but leave part of life in a lobby whose elevators

divide and enclose us, brightening digits that show

exactly where we are headed, while a young Polish waitress

is emptying an ashtray, and we are drawn to a window

whose strings, if we pull them, widen an emptiness.

We yank the iron-grey drapes, and the screeching pulleys

reveal in the silence not fall in Toronto

but a city whose language was seized by its police,

that other servitude Nina Something was born into,

whereunder gun-barrel chimneys the smoke holds its voice

till it rises with hers. Zagajewski. Herbert. Milosz.

II

Novembre. Mois sobre. Le flirt des feuilles est fini.

Saules rabâchés sur la Charles, leurs branches allant s’ombrer.

Crachins soufflant sur les ponts, lumières plus tôt allumées,

nuages pris en griffes de branchages, haies devenues fougères pennées,

le ciel filant tel un loup hirsute, un lapin coincé

entre ses dents, sa fourrure volant avec la première neige,

puis, rongeant le crépuscule de ses incisives écorchées :

lumière en sang, nuage de farine volant par-delà la fenêtre cendrée.

Je vis Catherine Weldon courir dans le vent enchâlé.

II

November. Sober month. The leaves’fling was over.

Willows harped on the Charles, their branches would blacken.

Drizzles gusted on bridges, lights came on earlier,

twigs clawed the clouds, the hedges turned into bracken,

the sky raced like a shaggy wolf with a rabbit pinned

in its jaws, its fur flying with the first snow,

then gnawed at the twilight with its incisors skinned ;

the light bled, flour flew past the grey window.

I saw Catherine Weldon running in the shawled wind.

III

La danse des esprits de l’hiver s’apprêtait.

Les flocons pressaient leurs motifs sur la croûte des vitres,

les lacs durcissaient de gel, une lanterne alluma le cœur du loup ;

l’herbe hibernait au pied de pins obstinés,

la lumière sombra dans la terre devant l’orage amoncelé

dans sa couverture de l’armée, il traversait les Grandes Plaines,

sa lance éclair, visage farine, bonnet corneille,

mais portant en son for intérieur sa propre mort, las.

Dieu rouge dissipé dans l’automne et hiver ivoire précipité.

III

The ghost dance of winter was about to start.

The snowflakes pressed their patterns on the crusting panes,

lakes hardened with ice, a lantern lit the wolf’s heart,

the grass hibernated under obdurate pines,

light sank in the earth as the growing thunderhead

in its army blanket travelled the Great Plains,

with lighting lance, flour-faced, crow-bonneted,

but carrying its own death inside it, wearily.

Red god gone with autumn and white winter early.

Présentation de l’auteur

- L’épique Omeros de Derek Walcott - 6 septembre 2019