5.

Sur les pentes bien pentues des collines qui entourent Walker Bay, j’ai envoyé à ton assaut quelque mille messagers, il y aura d’abord les collines, puis les montagnes, puis les plaines, puis de nouveau les collines et les montagnes, ils vont mettre des jours, des mois, peut-être des années, peut-être des siècles, mille scarabées en route vers ton pays, ils portent le message, plié en quatre, sous leurs ailes, je leur ai interdit de voler, ils marcheront, c’est pour ça qu’ils mettront si longtemps, à mi-chemin vers le nord, ils auront tout le Sahara à traverser, ils portent tous le même message, il est plausible, même évident, entomologiquement, qu’ils vont mourir par centaines, ils vont mourir presque tous d’ici quelques jours, quelques semaines, il est probable, très probable qu’aucun d’eux n’atteindra le bord du Sahara, et s’il y en a deux ou trois qui atteindront le bord du Sahara, ils ne vont sûrement pas le traverser, j’aurais peut-être dû leur permettre de voler, mais c’est trop tard, ils ne m’entendent plus, ils sont trop loin, ou morts, je commence peu à peu à me résigner que tu ne recevras pas mon message, c’était juste une petite page, à peine mille signes, comme on dit, pour te dire que… , comment dire, dire que…

6. Que ce sera monologue, je le déclare sans trop de conviction, et plutôt par paumerie, et que tout le temps les mots m’échappent, quand je veux en attraper un dont j’aurais besoin, il s’échappe, juste au moment où je pense mettre la main mentale dessus, il s’échappe, j’avais besoin, pour ma phrase, de frêne, mais pas moyen de l’attraper, ce n’est que plus tard, beaucoup plus tard que frêne m’est revenu, mais j’avais déjà biffé la phrase où frêne aurait pris sa place et son sens, que ce sera monologue, c’est une sorte de déclaration, sans trop d’engagement, un temps de monologue ou seulement une page de monologue, c’est pas dit, je n’ai jamais su me résoudre à faire des contrats, ça vous mène au bord du gouffre, il y avait un vent violent qui faisait anxieusement frémir les frênes, ça me revient maintenant, ça devait être une sorte de monologue avec des frênes qui frémissent anxieusement dans le vent violent, alors que les frênes n’ont pas vraiment des sentiments, c’est peut-être pour ça que j’ai biffé la phrase, les frênes ont seulement des feuilles qui par milliers paniquent.

7.

C’est entendu, on n’écrirait pas s’il n’y avait pas l’écriture de ceux qui écrivent, Monsieur Pinget saisit le râteau de cette façon-là pour traverser le potager de cette façon-là, personne n’écrit de cette façon-là, écriture en abyme d’écriture, démence des syllabes depuis Hésiode et Homère, et moi dans tout ça : amibe ventriloque trottinant pataudement depuis septante ans sur le boulevard de la Grande Aphasie, et du coup me verse encore un coup de « Black Tie », merlot / cabernet, soft & fragrant blend from Western Cape, tandis qu’une mite affolée virevolte autour de l’abat-jour, encore une nuit après toutes les autres nuits, je ne les ai pas comptées, il y en a tant, il y en a trop, il y en a assez, amibe mélancolique saturée de syllabes, je t’écrirai, promis, la 8862e lettre d’amour demain, la nuit prochaine, promis, parce qu’il y aura encore une nuit, assurément, c’est ce que me promettent les grillons affolés et les grenouilles affolées de cette nuit-ci, qui est encore une nuit où tu ne seras pas.

8.

Hierher also, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à ces mots, ou plutôt, ces mots ont surgi en moi quand je suis arrivé hier soir à cet endroit, sous cette tonnelle qui ploie sous un immense enchevêtrement de branches et de rameaux sans doute séculaires, pour la moitié flétris, desséchés et morts à l’intérieur, ce sont les premiers mots de la fameuse première phrase d’un fameux roman du début du XXe siècle, c’est un enchevêtrement proprement amazonien, c’est le mot qui m’est venu à cause de la sauvagerie incontrôlée du végétal, la poutre centrale ploie dangereusement, et le jour où elle sera suffisamment pourrie, toute la tonnelle s’effondrera, hierher also kommt man, écrivait Brigge, c’était l’année 1910, ce n’était pas un roman, je lisais ça adolescent, sans vraiment savoir ce que je lisais, mais déjà la mortifère mélancolie noircissait ma chimie, hierher also kommt man, um zu sterben, et il écrit son livre, compulsivement, dans la mortelle ville, écrit son livre, afin de moins mourir.

9.

Au premier abord, et même avec une soudaineté étrangement abrupte, celle qu’on pointe dans un récit, mine de rien, en mettant dans la syntaxe le mot soudain, mot banal & commun, on a beau dire, mais qui a pour fonction de susciter, soudain justement, un surplus d’attention, soudain, donc, se manifeste ce contraste, en apparence anodin mais en réalité, soudain ahurissant, contraste entre la présence banale & familière de ces quelques objets sur la nappe, ce matin, de la table du petit-déjeuner sous la tonnelle, je veux dire : mes deux plumes, la sépia et la rouge, et un crayon Faber-Castell orange, objets-ustensiles qui toujours m’accompagnent où que j’aille, et que je pose sur chaque table où je m’installe, contraste donc entre la familière présence de ces objets, contraste avec tout le reste, moi y compris, contraste avec tout ce qui m’entoure, avec tout l’univers, c’est un abîme et un vertige, et du coup, soudain, tout se renverse, upside down, et c’est l’objective familiarité de ces objets, ces plumes et ce crayon, qui se fait étrangeté absolue, tout perd son sens et il n’y a plus de mots.

10.

Étonnantes performances de l’esprit, lorsqu’il tente, par exemple, de penser l’infini, la question des étoiles et des galaxies, la question tout élémentaire des nombres, de la suite des nombres, comment ils ont fait, au tout début, dans leur tête, en Mésopotamie ou dans la vallée du Nil, raisonner à partir de la trigonométrie d’un champ, après le reflux de la crue, essayer de construire le concept d’un champ qui n’aurait pas de bords, d’une province qui n’aurait pas de bornes, d’un pays qui n’aurait pas de frontières, parmi les médiévaux, plus tard, il y en avait qui disaient qu’on peut penser l’infini, dans la mesure où il est possible de penser qu’on peut compter sans jamais s’arrêter de compter, ce qui, évidemment n’est pas possible, puisqu’on meurt et donc s’arrête de compter, et du coup aussi de penser, mais si on ne mourait pas on ne s’arrêterait jamais de compter, et donc on pense cette pensée-là, la pensée de l’infini, et elle reste valable, même si on meurt, je ne me suis jamais lancé dans des spéculations de ce genre, j’admire Duns Scot, infiniment, mais ne le comprends pas, mon esprit est bien trop infantile & fantassin, moi ce qui me passionne, c’est les files de rouges fourmis, spiar le file di rosse formiche, qui vont sans cesse nulle part, avec une solennellité désarmante, si j’avais vécu en Mésopotamie, je n’aurais pas eu de prénom, mais vu ma mine, on m’aurait appelé le Minable du bord des champs.

11.

La Méduse de céans m’avait pourtant averti, dans ce microcosme mimétiquement amazonien, ça grouille facilement, sur milliers de pattes ou par toutes sortes de rampements, beware of the snakes, fermer la porte de ma chambre, au moins le battant inférieur, les portes ici ont quatre charnières et deux battants, par le battant supérieur, ouvert, circule l’air de la nuit, par le battant inférieur, fermé, on empêche l’invasion des serpents, s’il y a l’un ou l’autre serpent chez La Fontaine, faudra examiner, j’ai toujours eu le souci de vérifier dans les livres, l’occurrence de certains mots dans certains livres, et pendant que je feuillette dans les Fables, j’entends soudain grande alerte des oiseaux, ils s’égosillent et battent bruyamment des ailes : dans l’arbre au-dessus de l’étang serpente un serpent de plus de deux mètres, des oiseaux de toutes sortes, des grands et des petits et de toutes les couleurs s’acharnent sur le reptile, s’accrochent à lui, le frappent de leurs becs, ils pépient de façon aiguë et croassent rageusement, une espèce de gros corbeau verdâtre a enfoncé ses griffes près de la tête et donne de puissants coups de bec, ça semble traverser les écailles, et le serpent se déroule et se laisse glisser rapidement le long du tronc de l’arbre et disparaît dans les épais fourrés, disparaît à jamais de notre vue, de notre vie, et sa progéniture prolifère, en bleu foncé, sur la tête de Méduse.

12.

Cela aurait pu arriver au bord d’une rivière poissonneuse mais non identifiée, il aurait pu se noyer en essayant de pêcher le vairon, et on l’aurait trouvé huit jours plus tard coincé dans le barrage, c’est un biographème fantasmé, une anecdote funeste & fatale qu’il a notée telle

quelle dans son petit clairefontaine bleu, pour titiller, comme il faisait souvent dans ses vieux jours, son hypochondrie et son angoisse des issues néfastes & funèbres, coquetteries inutiles & lassantes, quand je fais le relevé des dates de mes lecture de Monsieur Songe, ça nous fait une sorte d’exercice eschatologique : mai 2017, vignoble La Rasina sur la colline de Montalcino / juin 2017, Pension Tübli (ce qui signifie ‘petit pigeon’ en schwyzerdütsch) à Gersau, lac des Quatre Cantons / juillet 2017, chez moi dans le vignoble mosellan / nov. 2017, Hauptbahnhof Düsseldorf / nov. 2017, Café Waschsalon, Köln / janv. 2018, Kliphuis, à Riebeek Wes, Afrique du Sud où toutes les rivières, en cette saison, sont à sec, aucun vairon en vue, et je ne resterais coincé dans aucun barrage, puisque je ne me serais pas néfastement noyé --- et quand je pense, imaginez, que Monsieur Songe s’appelait Édouard…

13.

Parfois, quand j’avais trop le trac au départ d’une page, soit à cause du sujet, soit à cause de l’absence de sujet, je commençais à écrire, non pas dans le cahier prévu, avec sa page prévue, mais sur un quelconque bloc à brouillons, à fatras, et le plus souvent, dans ces cas-là, ça foirait, après huit ou dix lignes, ça stagnait, et j’arrêtais d’écrire, parce que ça n’allait nulle part, c’était illisible, mais il arrivait aussi, plus rarement, qu’après ces premières lignes tâtonnantes ça se déclenche, que le non-texte devienne texte, grâce à tel mot, telle tournure, ça s’amorçait, et la vibration vaticinatrice, si infime soit-elle, dont tout texte a besoin pour surgir, commençait à fonctionner, et c’était gagné, encore une fois gagné, c’est une sorte de grâce gratuite, on ne sait pas vraiment d’où ça vient, mais ça vient, --- c’est vrai aussi que sans le trac de la contrainte ce ne serait probablement pas venu, l’aire de la page formatée, avec son tiers de marge et ses strictement vingt-cinq lignes manuscrites, cette aire aspire l’écriture, je n’écris pas sous la romantique inspiration, mais sous aspiration, strict contrat à remplir.

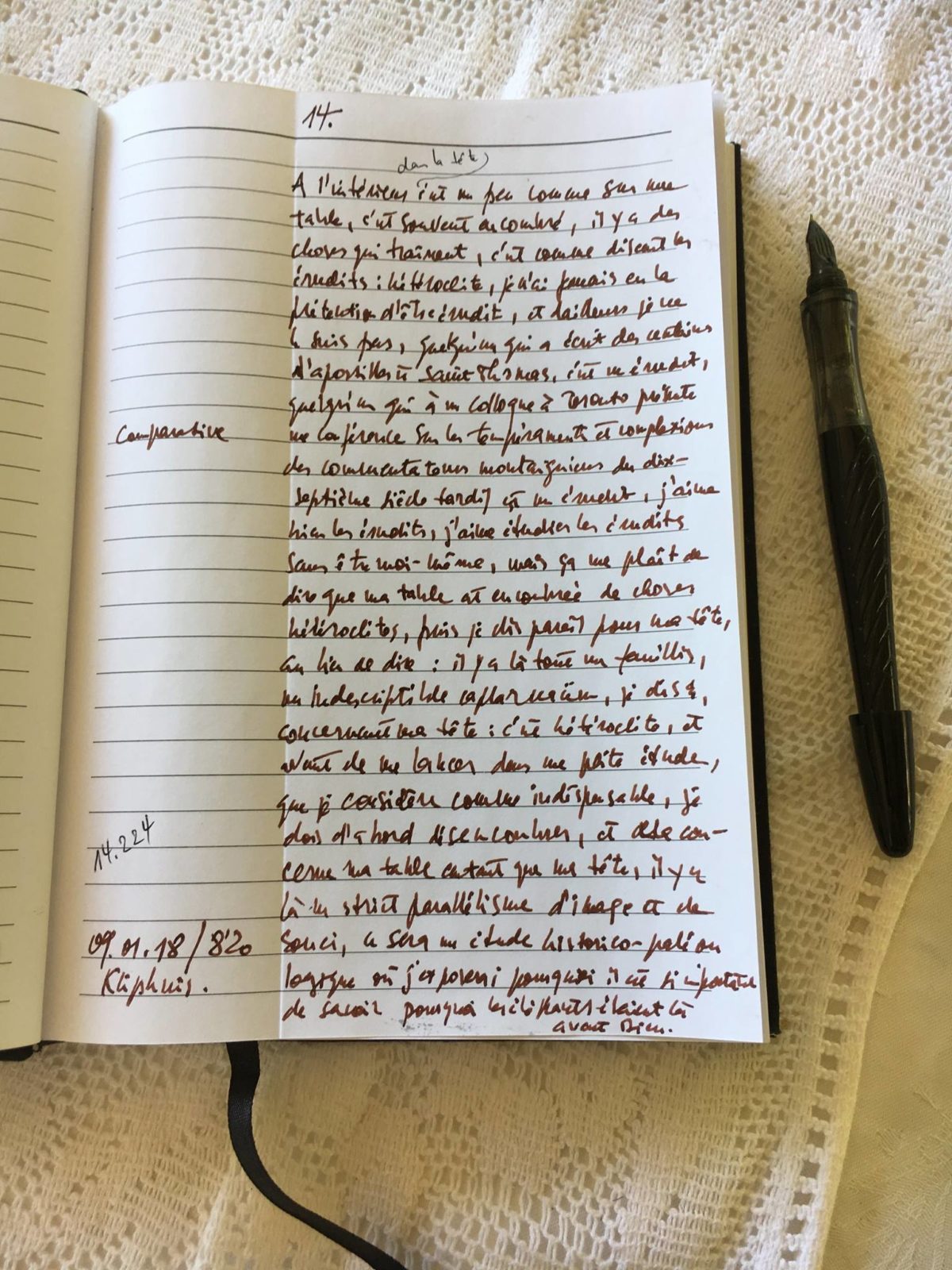

14.

A l’intérieur, dans la tête, c’est un peu comme sur la table, c’est souvent encombré, il y a des choses qui traînent, c’est, comme disent les érudits : hétéroclite, je n’ai jamais eu la prétention d’être érudit, et d’ailleurs je ne le suis pas, on dira de quelqu’un qui a écrit 333 apostilles sur la cosmologie de saint Thomas que c’est un érudit, ou de quelqu’un qui lors d’un colloque à Toronto en 1931 a présenté une conférence comparative sur les tempéraments & les complexions des commentateurs montaigniens du dix-septième siècle tardif, j’aime bien les érudits, ils m’émeuvent, souvent ils m’instruisent, je n’ai jamais utilisé le terme d’érudit comme injure, et ça me plaît de dire que ma table est encombrée de choses hétéroclites, puis je dis pareil pour ma tête, au lieu de dire qu’il y a là tout un fouillis, un indescriptible capharnaüm, je dis concernant ma tête que dans ma tête c’est hétéroclite, et avant de me lancer dans une nouvelle étude que je considère comme indispensable, je dois d’abord désencombrer, ma table autant que ma tête, il y a là un strict parallélisme d’image et de souci, ce sera une étude historico-paléontologique où j’exposerai pour quelles multiples & irréfutables raisons les éléphants étaient sur terre longtemps, longtemps avant Dieu.

15.

La carotide, évidemment, peut lâcher à tout moment, pourquoi le dire spécialement, explicitement, la sournoise permanente panique de sentir d’un moment à l’autre que la carotide va lâcher, on aurait juste le temps, peut-être une fraction de fraction de seconde pour sentir que la carotide va lâcher, puis quand elle lâche pour de bon, on n’est même plus là pour le sentir, et encore moins pour le dire, personne ne t’entendra dire putain ma carotide a lâché, on n’aura même pas le temps de le dire, je trouve ça rassurant de n’avoir pas à dire ces mots-là, de n’avoir pas à m’entendre dire ces mots-là, ce sont quand même des mots malsains et en quelque sorte néfastes, là, pour le moment je n’en suis qu’à la permanente sournoise panique d’avoir à dire ces mots-là, alors qu’en réalité tout va pour le mieux, quelques grappes de sauvignon se dandinent dans la brise, le serpent de l’autre jour n’est pas revenu, une invisible tourterelle quelque part dans les bougainvilliers fait sa mijaurée, et je me prélasse dans un vain & vaniteux mais légitime contentement parce que contre toute attente j’ai réussi ma quatorzième page, et la carotide pompe, pompe, comme elle toujours pompé.

Les dépêches de Kliphuis

à à paraître dans CAHIER NOIR HEMA

(inédit)