Présentation et traduction Maja Brick

Julian Tuwim, génie poétique, a créé des fulgurances d’expression et des paysages nostalgiques qui ont façonné le cœur polonais, ce cœur qui bat depuis des origines littéraires de cette nation, si fière et tendre, parfois orgueilleuse et violente, marquée par des contradictions d’esprit et d’émotions réfléchies dans sa littérature. C’est une histoire haute en couleurs, rythmée par des tragédies, des soulèvements politiques enthousiastes et des assoupissements triviaux, contrastes que Tuwim saisissait par sa sensibilité aiguë, son sens musical, sa polonité, si spécifique. La Pologne reste toujours incomprise par le monde occidental comme un pays marginal et rebelle, quelque part à la frontière du monde asiatique. Et pourtant, cette position provinciale, porte des richesses artistiques et humaines universelles, grandeur et originalité.

Tuwim est né le 13 septembre 1894 à Łódź, un Manchester polonais. Apparemment, rien de poétique sous ce ciel pollué, strié par des cheminées d’usines, dans des quartiers pauvres d’ouvriers voisinant avec des palais de richissimes capitalistes locaux et étrangers. Il commence à publier ses premiers poèmes dans des revues culturelles, étudie le droit et la philosophie à l’Université de Varsovie, côtoie les milieux littéraires, fréquente des cabarets, mène une vie de bohème artistique de l’époque. Il noue une relation avec un groupe de jeunes poètes réunis autour de la revue Skamander qui deviendra emblématique d’une étape littéraire importante. Après Łódź, c’est Varsovie sera sa ville très chère où il passera la période de l’entre-les-deux-guerres.

Julian Tuwim, Fleurs polonaises, fragment 1.

Le public polonais prend connaissance de ses créations grâce à des revues littéraires nombreuses dans ce temps où la Pologne se reconstruit, reprend sa vitalité politique, économique, intellectuelle, artistique, après presque deux siècles de domination russe, allemande et autrichienne, auparavant rayée de la carte politique du monde. Mais un fort sentiment d’identité nationale persiste et l’esprit renaît vite. Tuwim est l’un des bardes, très sensible à ce pouls accéléré du pays. Il connaît ses registres mentaux, ses souffrances, ses erreurs, ses divisions et surtout sa langue si riche et colorée, si foisonnante comme le miroir du peuple tout entier composé de milieux sociaux différents. Jamais vraiment identifié à tel ou tel groupe, il tend l’oreille à ces multiples voix qui se croisent.

Ses origines juives l’exposent autant aux attaques antisémites et aux dangers pour sa vie pendant la deuxième guerre qu’elles provoquent un drame intérieur, car Tuwim est un patriote polonais qui souffre de tentatives de le bannir et ses sentiments religieux ne trouvent ni église ni chapelle, proches du christianisme et parfois de la vision panthéiste, dionysiaque, païenne. Attaché à sa modeste famille, il doit la quitter, sans pouvoir imaginer l’hécatombe qui va s’abattre sur l’Europe. Pendant la deuxième guerre, il vit à Rio de Janeiro et à New York. Il supporte mal cet exil, loin de son pays dévasté par les nazis, loin de ses proches. Bien qu’il noue des relations avec des intellectuels polonais émigrés, il se sent isolé. Il est déchiré lorsqu’il apprend que l’occupant a tué sa mère en la défenestrant dans un asile psychiatrique près de Varsovie en 1942.

Au Brésil, il commence à écrire un poème qui s’élargit en une épopée ressemblant à l’œuvre du poète romantique Adam Mickiewicz, Monsieur Thadée. Des analogies sont multiples aussi bien biographiques que poétiques. Les deux poètes vivent mal la contrainte d’émigrer à l’étranger, Mickiewicz à Paris, Tuwim en Amérique. Leur patrie sera toujours leur langue natale, leurs souvenirs d’enfance, l’engagement politique, la famille, les amis. D’ailleurs Tuwim est conscient de ces similitudes et conçoit son œuvre, Fleurs polonaises, comme un hommage à la poésie romantique. Sa nostalgie du pays est si forte que, leurré par la perspective de la libération par les Russes, il revient en Pologne en 1946 et rejoint le camp communiste. Cet aveuglement dû à son désir de rentrer en pays, de retrouver sa voix, sa position dans la vie culturelle de Pologne, devient son drame personnel, un de plus. Il meurt le 27 décembre 1953 à Zakopane.

Tuwim-poète incarne l’évolution esthétique importante dans la période de l’entre-les-deux-guerres. D’un côté, il représente un barde-prophète, s’appuyant sur l’héritage romantique, de l’autre, il aspire à décrire la vie quotidienne triviale, proche de chacun. Fleurs polonaises reflètent ces deux tendances opposées, ces deux tons : élevé, lyrique, spirituel, patriotique et l’humour, l’attachement au détail prosaïque, aux portraits pittoresques de la vie provinciale, du petit peuple. Il pratique tous les genres poétiques, poèmes pour enfants, chansons de cabaret et poèmes lyriques aux motifs religieux et patriotiques. Il excelle aussi dans des tableaux expressifs de la vie courante. Sa veine romantique élevée n’est jamais loin d’autres tons, plus ordinaires. Il sait rendre hommage aussi bien à la voix de Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, d’inspiration la plus haute dans la littérature polonaise, que s’incliner devant le langage argotique des gens de banlieues. Ces ruptures de style sont chez lui très frappantes et correspondent au bouleversement littéraire de son temps. La poésie devient alors souvent plus directe, familière, sans perdre sa mission de guider la nation. Ces motifs contrastés apparaissent déjà chez le post-romantique, Stanisław Wyspiański, notamment dans la pièce, Noces, parue en 1901, où des idéaux patriotiques exaltants se heurtent au somnambulisme quotidien, à la trivialité ; drame polonais saisi avec génie par ce poète méconnu du public occidental. Car il faut souligner que l’histoire polonaise, si particulière – quel pays au monde a réussi à préserver son identité nationale sous une si longue occupation étrangère ? – pèse sur la mentalité de ce peuple, s’exprime constamment dans sa littérature, au point de devenir hermétique pour les européens qui ont joui d’une continuité politique et culturelle sans des traumatismes si violents que connaissent les Polonais. Et pourtant ce dialogue national, pour ne pas dire local, est chargé d’un universalisme exemplaire, malheureusement ignoré par les pays civilisés libres, par le reste de l’Europe.

Pourquoi aujourd’hui revenir à Tuwim ? Est-il anachronique ou trop polonais ? Il est avant tout un personnage charismatique, très attachant, au cœur brûlant, à la parole vive, très expressive et riche. Cette beauté précisément m’inspire à reprendre ses vers en une langue étrangère qui est devenue la mienne après la moitié de ma vie passé en France. J’aimerais combler une criante lacune, car ce poème virtuose n’a pas été traduit depuis la mort du poète.

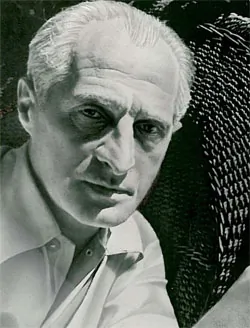

Julian Tuwim, photo © Kurier Codzienny / NAC

A Rio de Janeiro, Tuwim imagine sa lointaine patrie, Łódź de son enfance, Varsovie d’avant la guerre et sous les bombes allemandes, Londres… Il écrit en vers une histoire avec des personnages, ses souvenirs, son premier amour, ses premières lectures poétiques… Tout se développe comme une chaîne de digressions, en libres associations, avec une surprenante spontanéité et une vigueur.

Dans une lettre à sa sœur Irène, il écrit : « Figure-toi, qu’inopinément, le 29 novembre, je me suis mis à écrire et, jusqu’aujourd’hui, j’ai écrit quatre mille vers, et il y aura en tout, peut-être dix mille. Je ne sais pas encore si c’est une inspiration ou une habitude, mais j’écris comme un fou pendant des jours entiers. (…) Tout croît à vue d’œil. Leszek, Kazio et Choromański disent que c’est magnifique et ils appellent ça Monsieur Beniowski (Monsieur Thadée + Beniowski), mais ils ont raison seulement en ce qui concerne cette deuxième œuvre : mon histoire est un fantastique serpent romanesque. Elle se déroule à Łódź en 1880 et à Rio en 1940, à Varsovie entre 1935 et 1938, puis de nouveau à Rio et brièvement à Londres… C’est l’histoire fantasmagorique d’une fille polonaise et d’un officier russe qui a tué en 1906 à Łódź un militant qui a laissé un fils, etc. Le personnage central est un jardinier qui fait des bouquets et tout cela serpente et s’entrelace parmi ces fleurs en créant une atmosphère folle et enivrante de couleurs ; tu trouveras dans mon bouquet papa assis à la banque et jouant au billard, et toi à Dorset House, et un acteur noir qui, en 1880 (c’est vrai), jouait à Łódź Othello, et quelque valse folle que je dansais avec Stefa près de Łódź, et un apothicaire de province qui déraille, et moi, quand je commençais à écrire des poèmes, et moi en polémiquant (horriblement !) avec ceux d’Ozon et d’ONR, et une épicerie, et une tempête de neige magique dans une petite ville – et hier, Irusiu, j’ai décrit ce cheval (t’en souviens-tu ?) qu’on voyait depuis la petite chambre. Quelque part à Podleśna, sur un toit de quelque institut vétérinaire, cheval de fer… Donc, voilà mon histoire.

Je pense que ce sera la chose la plus importante que j’aie écrite – épopée lyrique, satire grotesque, le tout magiquement lié… Et ce qui est le plus important – avec un sens distinct. L’ensemble se compose de trois parties parmi lesquelles, la première (3500 vers à peu près) est déjà recopiée et prête pour la dactylographie. J’aimerais t’envoyer le manuscrit – mais arrivera-t-il ? Par ailleurs, l’envoi coûtera une fortune. Mais je vais essayer. Il y avait quelque chose, Irusiu, qu’en Pologne, surtout pendant cinq dernières années, je n’écrivais presque rien, et ici je me suis tant épanché. Je crois que 1) l’atmosphère au pays était insupportable et qu’elle a bloqué mon inconscient avec mon inspiration poétique, 2) ici, je dois reconstruire cette Pologne si chère et maintenant si pénible. »

Ce monde poétique haut en couleurs, brillant et éclaté, frappe par sa force éruptive, soit joyeuse, soit colérique, soit lyrique, exprimée dans une langue riche et rythmée, le tout magnifiquement orchestré comme une symphonie pleine d’énergie. Tuwim suit son intuition créatrice sans les rigueurs imposées, ce qui se reflète même au niveau de strophes où les ruptures d’images et de tons sont fréquentes. On a l’impression d’une course échevelée d’associations libres. On entend une voix, un souffle, un battement de cœur. On voit des paysages, on savoure des odeurs comme si Tuwim palpait des objets avec son imagination, sentait l’air, dialoguait avec ses personnages vivants. Ce trait de son talent est perceptible dans toute son œuvre ardente ; quelque force païenne, dionysiaque. Sa poésie est le saut d’un barbare qui a ressenti Dieu, sorte de danse où se mêlent des rites anciens et des violences, un climat que je comparerais à la beauté du Sacre du Printemps de Stravinski avec ses scansions mécaniques et modernes liées à une danse rituelle sauvage. Mais Tuwim doté du tempérament d’un jeune révolté est aussi parfois un sage attristé, un mélancolique. Jamais neutre, son émotion est toujours expressive et contagieuse, en cela il est un séduisant charmeur, une personnalité hautement attachante. Tel il était dans la vie, tel il reste dans sa poésie. Sa voix paraît parfois excessive, ce que j’associe au théâtre où l’histoire qui se déroule sur une scène nécessite la diction parfaite, le geste et la tenue d’un acteur expérimenté.

Malgré cette expressivité forte, une veine nostalgique traverse tout le poème Fleurs polonaises. C’est pourquoi reviennent systématiquement des paysages paradisiaques d’enfance, un jardin opulent avec un sournois serpent, la nature exotique que Tuwim voyait au Brésil tandis que les bombes allemandes écrasaient son pays. Il n’y a pas de Paradis sans péché, celui du plaisir érotique, celui de la mesquinerie, de l’esprit étriqué, de la misère. Tuwim dénonce ce drame comme intolérable, drame qui le déchire. Pour remédier à cette douleur, il ne cesse de rire. Son humour touche une vie prosaïque, pleine de charmes, de manies, de banalités, telle une petite scène de cabaret. Le poète est connu d’ailleurs pour ses chansons et ses satires politiques conçues pour le cabaret. Sa scène s’élargit souvent et montre des paysages urbains modernes, la ville industrielle Łódź, la capitale Varsovie, villes de contrastes sociaux criants. Il est autant impressionné par cette modernité qu’indigné contre le capitalisme. Toujours engagé, il observe l’actualité, critique, polémique, attaque. Il dénonce la propagande officielle, le pseudo-patriotisme, la phraséologie bourgeoise, il est toujours du côté du pauvre, de l’exploité – ouvrier ou paysan -, il déteste l’étroitesse d’esprit du petit bourgeois sans rêves.

Sa compassion enveloppe autant les humains que les objets et des villes entières, notamment sa ville natale Łódź et Varsovie. Il décrit Łódź comme un corps abîmé par l’industrie : ces images, proches de l’expressionnisme et du futurisme, font penser aux descriptions de Reymont que le réalisateur Andrzej Wajda a magnifiquement montré sur l’écran dans son adaptation de la Terre promise. La ville est chez lui un personnage par excellence, un organisme vivant et passionnant en pleines transformations. Elle a sa laideur et son charme, elle grouille de cabarets et de dancings. Elle a ses palais et ses banlieues, ses distractions diverses – fêtes foraines et bals d’élites -, elle pue la misère et la pollution. Elle a ses victimes – ouvriers grévistes et patriotes. Elle a ses vitrines colorées qui happent les enfants, font rêver les amoureux et les pauvres.

Tuwim prétend être non seulement un barde de métropoles, mais aussi de province, de petites villes très calmes et grises avec leur charmante petite gare et leur petit hôtel plein de fantasmes d’amoureux.

A Rio de Janeiro, il est hanté par des scènes terribles de destruction – Varsovie bombardée, Varsovie cimetière et ruine, lieu tragique à la grandeur antique.

La poésie de Tuwim n’est pas intellectuelle comme celle par exemple de Czesław Miłosz ou de Zbigniew Herbert, bien qu’elle présente une certaine vision philosophique du monde : le Paradis perdu, la nostalgie du dieu invisible, des forces païennes traversant un monde panthéiste. Elle se caractérise avant tout par son énergie et son émotivité. La parole de Tuwim est brûlante, ardente, passionnée. Ses images sont hautement sensuelles et évocatrices : odeurs, couleurs, formes sont perceptibles dans son bouquet de fleurs polonaises. Tous les sens du lecteur sont sollicités au point de se confondre. Le chant d’un coucou laisse des traces visuelles pointillées, s’associe au mouvement rythmé d’un serpent et à l’aspect marbré de sa peau. Des fruits confits dans un bocal de verre exposé au soleil font surgir un kaléidoscope de couleurs et des visions magiques dans un théâtre d’ombres. Mais ce qui frappe, c’est surtout une extraordinaire musicalité et un sens de rythme accentué par les rimes et le nombre de pieds variable. Non sans raison, Tuwim reste un chansonnier qui ne se démode pas. Il joue sur des registres émotifs avec adresse, jongle entre pathos, mélancolie, ironie et humour. Ce sont ces dissonances surprenantes qui attachent l’attention, entraînent le lecteur dans une danse incessante. Rappelons un exemple éblouissant de l’interprétation de sa virtuose Valse Brillante par la chanteuse Ewa Demarczyk qui a magnifié par sa voix dramatique l’intensité émotionnelle de ce morceau de bravoure. Un souffle vivant dans ses va-et-vient est par excellence musical, proche du rythme cardiaque. J’associe cette poésie à la musique de Chopin qui porte, elle aussi, une charge patriotique forte, qui peint des paysages de Mazvie, déploie les danses folkloriques – mazurkas -, où les danses de nobles – polonaises -, étonne par des variations brusques de rythmes et de climats. Ces deux artistes impressionnent par leur virtuosité liée à l’émotion forte. Tuwim obtient un effet de spontanéité par la connaissance intime de sa langue, grâce à sa véritable passion pour ses expressions très riches et plastiques, parfois archaïques ou argotiques modernes. Citons ici ses recherches de manuscrits anciens qu’il a réuni dans une anthologie de textes médiévaux sur la magie noire.

Sensible au mot et conscient de ses insuffisances, souvent il s’interroge sur le processus créateur. Il pose ces questions dans son recueil de poèmes, Mots et choses, où il dit l’impossibilité d’exprimer le monde. Il revient aux sources de la poésie polonaise, à Jan Kochanowski, le premier grand poète de la Renaissance, inspiré par Ronsard et l’Antiquité, mais qui crée, pour la première fois dans la littérature polonaise, quelque chose qui restera sa caractéristique : son rapport à la nature, à la terre natale avec toutes ses formes, odeurs et couleurs. Mais on se tromperait en imaginant que cette problématique du mot infirme par rapport à la réalité est chez Tuwim un sujet théorique. Le poète ressent un authentique déchirement dû à l’incapacité de dire le monde. Me vient à l’esprit un autre exemple magistral concernant ce dilemme qui provoque la souffrance, le texte en prose de Hugo von Hofmannsthal, Une lettre de Lord Chandos. Sur cette impossibilité inhérente d’accéder par le mot à l’essence des choses se superposent les déficiences de la mémoire qui n’arrive pas à reconstruire un moment vécu, à reconstruire donc le passé et le pays d’enfance. Voilà la douleur de cet émigré coupé de son passé, de sa terre, des êtres chers, ensorcelé par la poésie trompeuse, substitut imparfait d’un bonheur inexistant. Ce motif de la poésie-chimère est présent dans la tradition romantique polonaise chez Mickiewicz, Słowacki, Krasiński et aussi chez Krzysztof Baczyński, leur héritier, mort jeune tragiquement pendant l’insurrection de Varsovie en 1944.

Le poème de Julian Tuwim Strofy o późnym lecie interprété par Stefan Szramel.

Mon rapport à la poésie de Tuwim est très personnel et intime, car mon grand-père était son secrétaire et son ami. Mon père, comédien, et son fils, m’a transmis sa passion pour la littérature grâce à ses lectures à haute voix. J’ai grandi en écoutant quotidiennement ses exercices de diction sur un poème célèbre pour enfants, Locomotive, texte humoristique brillant qui a charmé des générations. Je n’oublierai jamais une soirée de poésie dans mon enfance, où mon père récitait des vers et des lettres du poète avec l’accompagnement de la musique de Chopin. Profondément émue, comme envoûtée, j’ai mordu alors mes lèvres jusqu’au sang en retenant mon souffle. Plus tard, dans mon adolescence, j’ai passé quelques jours d’été avec mon père au milieu d’une forêt. Le soir, nous assoyions parmi des arbres sous l’éclairage d’une petite lampe. Tout autour, le silence mystérieux et le noir. Mon père entamait alors sa lecture des Fleurs polonaises. Ces derniers jours, j’ai relu un passage sur les enfants misérables de Łódź, passage qui se rapporte au Bateau ivre de Rimbaud et, inopinément, j’ai entendu le timbre de la voix de mon père, mort il y a quinze ans, j’ai ressenti à la fois une sensation physique violente ; la gorge serrée, des larmes aux yeux… Ce n’est qu’aujourd’hui, après plus de trente ans passés en France, que je reviens à mon pays natal avec ma traduction de ce poème. Ce n’est qu’aujourd’hui que je suis enfin prête à me réconcilier avec mes origines, à savourer la beauté de ma langue, à explorer encore plus le français, à lier ces deux langues, à essayer de transmettre le souffle et l’art du poète, à les couler dans ma forme analogue mais différente.

Mais, hormis parfois un effort gratifiant et un plaisir incontestable, quelle horrible frustration m’habite à chaque pas ! La traduction paraît inférieure à l’original et inexacte. Tuwim, lui-même traducteur du russe, exprimait ainsi son attitude envers les langues étrangères : « Je suis la négation de l’esprit polyglotte (ou cosmopolite) dans la pratique courante ; je parle le français comme un cordonnier (évidemment de Varsovie et non pas de Paris), je déteste la langue de Goethe et tout ce qui est allemand (sauf Goethe et quelques autres), et même en russe – langue que je connais le mieux – je ne parle pas bien, faisant abstraction du fait qu’aussi en polonais, je préfère me taire et chaque essai de m’exprimer dans cette langue est pour moi une torture : je dois heurter, presser mes pensées et mes sentiments, les coincer violemment dans une fabrique phonétique, dans des cellules sémantiques, des tableaux de distribution, ainsi je deviens une machine bredouillante détraquée de translation. »

Devant cet aveu du maître, je me sens infiniment infirme et humble. Comment rendre sa spontanéité en cherchant laborieusement les rimes, en comptant les syllabes, en choisissant les synonymes et les expressions ? Bien évidemment, il ne s‘agit seulement pas de mots mais de l’histoire et de la culture de deux pays si différents.

Je tourne les pages de mon exemplaire jauni, usé, des Fleurs polonaises, qui date de ma jeunesse. En trébuchant sur chaque vers, je me rends compte des natures dissemblables de ces deux langues, ce qui m’avait frappée déjà à l’apprentissage du français au lycée à Varsovie. Aujourd’hui je sais que ces dissemblances viennent du passé très ancien de ces deux pays, malgré leurs origines culturelles européennes. Le polonais est comme une matière brute, plastique et rebelle par rapport au français qui adopte une structure symétrique de cristal, tend vers la clarté et le rationnel. Remarque aussi superficielle que justifiée. Il faut se tourner vers les origines de ces peuples pour comprendre ces deux mentalités opposées.

Le polonais s’est forgé au Moyen-Âge comme une langue nationale et autonome grâce à une élite de clercs recopiant des textes latins qui se hasardaient parfois dans leur propre expression littéraire. De ce charabia polono-latin, Rej, un propriétaire terrien autodidacte, a essayé de composer un récit en une langue originale qui décrivait les champs et les forêts, le travail rural, la beauté de la vie à la campagne, le quotidien. Ce n’est qu’avec Jan Kochanowski, un poète de la Renaissance, un gentilhomme cultivé, qu’est né le polonais littéraire, élevé, mais toujours inspiré des environs d’un manoir, imprégné d’odeurs de la terre, animé de vifs sentiments. Les sommets de la poésie de Kochanowski n’ont été atteints que par des poètes romantiques, eux aussi souvent intimément liés à la campagne. Des échos de ces origines rurales reviennent dans la musique de Chopin : les mêmes racines de nobles cultivés, installés dans leurs domaines, loin du bruit d’une grande ville. La culture polonaise se développait dans les manoirs et les châteaux, la bourgeoisie n’étant ni prospère ni influente pendant des siècles. Le polonais est une langue dansante, lyrique, intuitive où les suggestions et les sentiments incertains s’expriment au mieux. D’où une multitudes de particules grammaticales avec des articles indéfinis qui disent cette fluidité hésitante, cette impossibilité de définir le monde, d’accéder à la certitude. D’où le charme et la beauté de cette langue qui suggère plus qu’elle ne dit distinctement. D’où une syntaxe souple. Grâce à la déclinaison, la place des mots est assez variable dans une phrase, ce qui ne correspond pas au français avec ses prépositions qui lient les mots, identifiant leur rapport direct ou indirect, les serrent, les soudent. Le polonais danse par nature, le français raisonne plutôt. Le français s’appuie sur un modèle culturel élitiste forgé aux centres de pouvoir, dans les cercles intellectuels. C’est une langue courtoise de la cour, des poètes troubadours qui distrayaient les aristocrates, les rois, langue des philosophes et des théoriciens politiques, langue de la continuité culturelle, qui trouvait dans la clarté et la certitude la beauté comme valeur certaine. Les Encyclopédistes la magnifièrent en répertoriant le monde en un compendium, summum de savoir. Il fallait réunir tout ce qu’avaient accumulé les siècles. Il fallait décrire et conserver cette richesse dans une langue précise, structurée, correspondant aux institutions politiques modernes, à la loi, à l’ordre nouveau.

Tel n’était pas le lot des Polonais qu’on dépouillait systématiquement de leur identité, de leur existence politique. L’histoire de la Pologne témoigne de la discontinuité à cause des invasions étrangères constantes, de la longue domination des Russes, des Allemands, des Autrichiens jusqu’au début du XXème siècle. Il fallait sauver cette langue, la préserver comme un trésor, la cultiver en cachette, lutter pour qu’elle ne disparaisse pas. Mais sur quoi s’appuyer dans ces circonstances ? Sur la nébuleuse poésie, porteuse d’un espoir incertain… Le polonais se nourrissait de la révolte, de l’incertitude du lendemain, des tragédies nationales, d’où peut-être son émotivité, ses cris et ses larmes. Sans manuels de grammaire (puisque interdits par les occupants), elle se développait guidée par les voix ardentes des poètes romantiques qui incitaient à une insurrection nationale. C’est une langue de conspiration, langue individualiste, langue opposée au régime politique dominant, au formalisme officiel. C’est pourquoi probablement tant d’expressions originales et plastiques comme si chaque personne forgeait son langage attachant, singulier. Décidément, ce n’est pas une langue bien rangée, ce que prouve l’analyse de ses règles de grammaire où il y a de nombreuses exceptions, difficiles à maîtriser par des étrangers qui veulent apprendre le polonais. On peut dire tout court que, pour pratiquer cette langue, il faut se fier à l’oreille, à l’intuition. Quoi de plus déroutant pour le Français qui se tient à la règle, au dictionnaire, au code civil… Le polonais se voue à la fantaisie, incertitude, fluidité, fragilité, souvent illogique, suggestif et incomplet. Il est fréquent dans la langue parlée de couper une phrase sans risque de la rendre incompréhensible, ce qui s’oppose à la nature du français qui tend à être complet et explicite, préoccupation aussi logique qu’esthétique. D’où mon immense embarras dans mon travail de traduction, dû aux natures antagonistes incompatibles de ces deux langues. Moi-même, après plus de trente ans de vie en France, j’ai changé, j’ai coulé mon esprit dans le corset du français, dans sa rigueur qui me rassure. Parfois donc j’oublie que toute langue écoute l’inconscient, l’irrationnel, fidèle à ses origines poétiques. La poésie de Tuwim me fait revenir à ces territoires oubliés où rien n’est résolument limpide et rigide. Malgré tout, l’art poétique s’appuie sur un certain ordre : logique interne et maîtrise. Ce secret est propre à Tuwim et j’aimerais le posséder, le suivre, le rendre perceptible à un lecteur français. Le problème se pose à la tâche du traducteur : comment ouvrir les écluses de l’intuition et accéder à la spontanéité tout en préservant discipline et précision ? Ce problème concerne tout écrivain, mais il devient ô combien rude pour un traducteur de la poésie ! Ne rien casser, ne rien forcer, ne rien pervertir, être délicat et décidé à la fois, me fier à ma propre sensibilité esthétique, à ma compréhension… Ces capacités s’acquièrent sans doute au cours de l’apprentissage depuis l’enfance d’une façon partiellement intuitive. Comment donc me mesurer au talent du maître ? J’ose soulever ce défis. Il ne me reste qu’à avancer, danser avec le poète, me laisser guider par son charme.

Cioran a dit qu’apprendre une langue étrangère c’est écrire une lettre d’amour avec un dictionnaire. Jamais cette aphoristique formule ne m’a paru aussi exacte qu’aujourd’hui. Je passe mon temps à fouiller dans les dictionnaires pour trouver un mot argotique oublié tout en essayant de dissimuler ces recherches par un phrasé naturel. Chaque artiste de haut niveau connaît ces obstacles, patineur artistique, danseur d’opéra ou violoniste. Le rôle d’interprète et de traducteur est très délicat et spécifique, car il nécessite la modestie, freine toute tentative de trop s’imposer, met un cadre encore plus strict que celui d’une création libre personnelle, appelle constamment à la rigueur, néanmoins indispensable dans toute création. Tuwim éveille mon rêve de virtuosité qui me hante depuis mon enfance, depuis mes lectures de Mickiewicz, Bruno Schulz, Witkacy… Je me suis proposé donc un jour de m’affronter à la beauté oubliée de ma langue, à la vitalité, la sensualité et l’humour de Tuwim, d’écouter de nouveau ses mélodies, de voir ses paysages, de me rappeler mon enfance, de convertir tout cela en une autre réalité, une autre sensibilité, en espérant que ce nouveau poème traduit séduirait, serait universel. Si ma version française donne envie de voyager ailleurs, d’entendre une autre voix, de comprendre une autre histoire, de s’émerveiller, mon pari sera gagné…

∗∗∗

Grande Valse Brillante

Te souviens-tu quand nous dansions la valse,

Toi, une madone, légende de ces années-là ?

Souviens-toi quand le monde est parti pour la danse,

Le monde qui t’est tombé dans les bras ?

Voyou apeuré,

Je serrais ces deux

Contre mon cœur qui si fort battait,

Emportés chaudement,

A l’unisson suffoquant,

Comme toi, en brumes, embarrassée.

Et ces deux sont au-delà de deux,

Qui existent sans jamais exister,

Car voilés par les cils et en bas,

Comme s’ils se trouvaient justement là,

Caressés par le bleu du ciel,

L’un, l’autre, deux moitiés à l’envers.

Le coup, et de cordes, et de trombes

Grandit.

Le cercle de corps, l’extase de mains

Élargis.

Il entraîne son bras comme un fou,

Il arrive, il rampe, ce voyou.

Sa main tremblante sur le bourgeon,

Trombes, soleils et voix de stentor.

Le cercle tournant grandit sans cesse.

Le vertige fou répand l’ivresse,

La griserie flottante

Sur l’ellipse ondoyante.

Quand je roule sur le plafond,

Où les étoiles tourbillonnent,

Je les décroche par mon nez.

Quand je pirouette sur la terre,

Je me prends pour un vainqueur ;

Ma faible poitrine est bombée.

En héros, en un homme fou,

Je deviendrai ton époux.

Je bredouille, tout étourdi ;

Tant de paroles saugrenues.

Ton mari sera un idiot.

Froide et lointaine, tu écoutes

Un garçon qui te déroute,

Moi, un miséreux pierrot,

Je te souhaite pour mari

Un homme mondain, un dandy.

Voilà, mon pied s’est coincé,

Quelque écharde m’a blessé :

Ton prétendant miséreux

A une semelle abîmée.

Mais je m’arrache, déjà libre,

Ce n’était rien, chose puérile,

Et je valse tout ardemment

Avec ma semelle frottant

Le sol, moi, un danseur fou,

Je dessine de larges roues,

Danse tzigane, figures du diable,

Ivre d’une passion insatiable.

Je trace des courbes inédites

Avec ma semelle maudite.

Je trémousse mes fesses trouées,

Mon pantalon rapiécé,

Ma gueule aussi ravaudée ;

Six kopecks : dot de marié.

Voilà les doigts de ma main droite,

Que véhément j’écarte,

S’entrelacent avec les tiens

Et trouvent une bague sur ta main.

Ils se renferment comme des tenailles.

Tu pousses un cri : Aïe, aïe, aïe !

Qu’elle te fasse mal, ma diablesse !

Souffre de cette bague qui te blesse !

Je t’en offrirai une autre.

Mon mal deviendra le vôtre.

Il va enserrer ton cou

Avant que lui soit ton époux.

Je fais ce nœud de vengeance,

Ton mariage sous une potence,

Je serre ton cou parfumé

De madone maudite, damnée.

La corde tourne, s’élève, t’encercle, te serre ;

Ton prétendant déclenche des tonnerres.

Des sauterelles entrent dans ce cercle dansant,

Possesseurs de carrosses, de diamants,

Tous gros, d’un gouffre infernal sortis,

Ils t’emportent, ces voyous enhardis,

Ils t’attrapent de leurs doigts boudinés.

Allez, resserrez vivement le nœud !

Toi aussi, avenue berlinoise,

Plie-toi en corde, toi, meurtrière sournoise !

Aie pitié de moi, avec ton cœur

Aime-moi, aime-moi, serre-moi, ton danseur,

Emporte-moi dans quelque sombre bois,

Aime-moi là-bas, embrasse-moi encore,

Murmure ta passion ardente et folle,

Ton murmure secret, regret et deuil,

Mélodie fluide, ralentie, belle.

Je fais de toi une danse de forêt,

Ma madone pleine d’amour, de regrets,

Murmures secrets, notre deuil…

Te souviens-tu comme toi et moi…

Moi, dans la forêt sombre de ma vie ;

Cette valse endiablée à l’étourdi.

Toi, la plus proche, la plus éloignée,

Tu dansais avec l’autre, étranger,

Ton époux… l’autre garçon.

Et lentement,

Doucement,

A la pointe des pieds,

En valsant,

Dans la forêt…

Entre nous s’est glissé un serpent

Avec ses mouvements souples, en dansant,

Sifflant, invisible et éternel,

Il s’est glissé entre faunes et sylvains,

En roulant l’écume blanche dans sa gueule,

Ce reptile maudit, prince de l’Enfer.