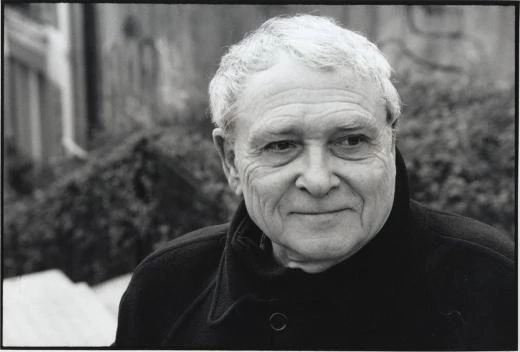

Yves Roullière : Ricardo Paseyro, vous êtes l’auteur d’une dizaine de recueils de poèmes à ce jour, recueils de longueur variable, que vous avez regroupés en 2000 sous le titre de Poesías completas. Dans la notice qui les précède, vous écrivez : « Je n’ai été en rien précoce, sauf dans ma passion pour la poésie, passion si dévote que je l’ai dissimulée en mon for intérieur. Quand je l’ai révélée, à presque vingt-cinq ans, j’avais déjà derrière moi onze années d’apprentissage. » Quel a donc été pour vous l’élément déclencheur de cette vocation poétique, vers onze-douze ans si je calcule bien ?

Ricardo Paseyro : Peut-être même plus tôt, sous l’influence de mon père qui, en plus d’être un politicien et un journaliste extraordinaire, très passionné, très cultivé, avait écrit des poèmes. Il les avait publiés en « annexe » à sa vie politique, ce qui se faisait souvent à l’époque, surtout en Amérique du Sud. On avait donc beaucoup de livres de poésies à la maison. Mon père avait même connu Rubén Darío à Montevideo ou à Buenos Aires, et j’entendais donc très souvent parler de « ces gens qui écrivent des livres ». En outre, à l’école, il y avait une certaine indulgence pour la poésie. La plupart des poètes qu’on lisait étaient à mon avis terribles, horribles, innommables, mais enfin, pour moi qui étais témoin de cette sorte de gloire que l’on conférait aux poètes et poétesses, extrêmement nombreux, je me suis dit que la poésie devait être quelque chose d’intéressant… Évidemment, je ne comprenais pas encore, je ne savais pas surtout que la poésie est un crève-coeur. Je pensais que c’était relativement facile. Il y avait les rimes qui aidaient toujours à la compréhension du poème et, en plus, tout cela me semblait naturel. J’ai commencé à écrire des sottises indescriptibles à l’âge de onze ans ou douze ans, puis j’ai acquis un certain esprit critique… Entré dans les études plus importantes, plus sérieuses, le lycée et tout le reste, je me suis mis à cultiver la poésie espagnole avec une véritable frénésie. Je crois y avoir passé des nuits entières. J’ai d’abord été enchanté par les troubadours, puis par les classiques. J’ai lu aussi par ricochet quelques poètes sud-américains plutôt mauvais.

Y.R. Votre vocation pour la poésie a‑t-elle aussi un lien avec la mort soudaine de votre père en 1937 ?

R.P. Bien sûr. J’étais fils unique, avec tout ce que cela comporte. Après la mort de mon père à l’âge de quarante-sept ans, je suis devenu, même si cela étonne, assez silencieux. Le coup avait été très fort pour moi : je me suis enfermé dans les livres et n’en sortais pas. En même temps, je me rendais compte, plus je lisais, que la poésie était chose difficile.

Y.R. Pourriez-vous définir ce qu’écrivait votre père ?

R.P. C’était un romantique relativement pessimiste, tout à fait dans la lignée d’Asunción Silva, le Colombien, qui avait engendré beaucoup d’imitateurs, toute une école de poètes symbolistes.

Rubén Darío

Y.R. Parlons de Rubén Darío.

R.P. Celui qui m’a définitivement fait tomber du côté de la poésie, c’est Rubén Darío, que j’ai lu avec une admiration extrême. Admiration d’abord pour son imagination ; puis pour son côté cosmopolite, mêlé à son amour de la France et de la Grèce ; enfin pour cette sorte de mélancolie profonde, qui provoquait en lui de terribles réactions : il vivait dans l’alcool, et parfois disparaissait de la circulation. Cette vie tellement tragique et en même temps tellement glorieuse m’avait subjugué. Parce que Darío, pour quelqu’un qui voulait apprendre la langue espagnole, était à la hauteur des meilleurs. Pendant deux siècles, la poésie espagnole avait été relativement mauvaise, et Darío l’avait refondue de fond en comble. Aujourd’hui, je vois bien qu’il y a chez lui des choses parfois kitsch, parfois démodées, mais enfin, dans l’ensemble, c’est d’une telle fraîcheur, d’une telle qualité d’écriture ! Cette harmonie, cette musique que dégage son oeuvre sont incomparables. Et comme Darío était mort avant l’époque de la destruction de la rime et de la musique, avant l’époque des grands discours, de la poésie engagée et de tout le reste, il représentait pour moi quelque chose d’éternel.

Y.R. Ce qui vous préfériez en Darío, était-ce le poète « mélancolique » ou le poète plus lyrique, influencé par Walt Whitman ?

R.P. Il y avait chez lui une profonde mélancolie, c’est vrai. N’oubliez pas que son lyrisme était dû à son aspiration transcendantale : il a écrit beaucoup de poèmes, non pas mystiques, mais d’une grande élévation spirituelle.

Y.R. Partagiez-vous cette passion pour Darío avec vos camarades de l’époque ?

R.P. Non. Si j’avais dit un jour que je voulais être poète, on m’aurait jeté des pierres. C’était très terre à terre, tout cela. Malgré tout, mon lycée était très élégant, très sympathique. Je me rappelle fort bien certains excellents professeurs, mais la poésie ne les intéressait pas. Et pourtant, ma génération est celle qui a été la plus avantagée en Uruguay, du point de vue de la culture : il y avait de grandes librairies et bibliothèques où vous trouviez tous les livres européens, où vous pouviez parler toutes les langues. C’était vraiment un grand avantage d’être argentin ou uruguayen à l’époque.

Y.R. Comment votre mère voyait, si ce n’est pas indiscret, votre intérêt pour la poésie ? S’en rendait-elle compte ?

R.P. Oui. Ma mère était très enthousiaste quand j’ai commencé à écrire des poèmes. Elle s’en est rendu compte rien qu’à voir mes lectures… Elle me surveillait bien et je trouvais cela tout à fait normal. Ce qui me paraissait anormal, c’est que le pays n’ait absolument aucune littérature propre, en ce sens où tout était dilué dans la célébration du passé.

L’influence française

Y.R. Pour des poètes de votre génération, il fallait aussi passer par les poètes français : Baudelaire, Nerval, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Valéry… Les lisiez-vous en français ou en traduction ?

R.P. J’ai commencé par les lire en version bilingue, parce que les traductions étaient relativement mauvaises… Il n’y avait personne à la hauteur pour avoir l’imagination de faire quoi que ce fût de bon par rapport à Baudelaire… En plus, on avait la manie de publier les textes de poésie en prose, pour qu’ils soient plus « fiables ». Si vous faites de la poésie, vous faites de la poésie, même mauvaise, mais pas de la prose. Et puis, l’Uruguay est le pays qui a donné trois poètes à la France… L’un de ces trois poètes, je le voyais à Montevideo même quand j’étais jeune : il était là, surpris par la guerre en 1939. J’étais fatalement influencé par les gens qui visitaient ce magnifique représentant de la littérature française : Jules Supervielle… que je n’ai jamais voulu aller voir, d’ailleurs, parce qu’il était entouré de gens qui ne me plaisaient pas.

Y.R. À cette époque, Laforgue y était très connu ?

R.P. Non, le plus connu, c’était Lautréamont.

Y.R. Évidemment, puisque vous êtes de la génération qui vient juste après le surréalisme…

R.P. Oui, mais j’ai détesté les surréalistes dès le début. L’influence du français était énorme à Montevideo. Tout ce qui paraissait en France venait tout de suite à la librairie Hachette. Mais j’étais étonné de voir à quel point les poètes français qu’on envoyait étaient mauvais : tous ces petits demi-soldes du surréalisme étaient épouvantables. C’est une invasion qui avait commencé avant que je ne débute comme écrivain.

Y.R. Mais, en Uruguay, à ma connaissance, l’influence des surréalistes n’était pas énorme…

R.P. Non. Le plus connu des poètes français, c’était Claudel, parce qu’on montait ses pièces de théâtre et que Barrault était venu le jouer avec sa troupe. On montait aussi beaucoup de Giraudoux et quelques classiques : Racine, et surtout Molière. J’assistais très souvent à ces représentations à l’Alliance française.

Y.R. Et, à votre époque, il y avait encore des journaux français publiés à Montevideo ?

R.P. Non, ils avaient disparu. En revanche, les journaux français nous parvenaient régulièrement, et très vite, une semaine après leur parution. Avant que Perón n’arrive et ne liquide tout cela. La première chose qu’il a faite, c’est de supprimer la presse étrangère. Comme c’était trop cher de n’envoyer les journaux qu’en Uruguay, la clientèle étant réduite, on n’a plus rien reçu à partir de 1946. Puis on a liquidé la librairie Hachette de Buenos Aires, qui était aussi grande que celle de Paris.

Pour en finir avec l’Uruguay

Y.R. Ce qui me frappe, c’est que vous entretenez avec l’Uruguay des relations pour le moins délicates et de façon générale déçues. Vous êtes tout sauf un poète nostalgique. Dans un poème écrit en 1954 à Montevideo, lors d’un de vos retours (« Pour un pays sans dieux », publié dans Le flanc du feu), il ressort l’impression que c’est un pays dont on ne peut avoir de souvenirs heureux, en tout cas pas de souvenirs exaltants. Tous y est en demi-teintes, gris, solitaire, brisé, erratique ; très peu de gens viennent le visiter ; la lumière n’est pas exaltante ; Dieu en est absent, etc. Bref, un pays où l’on ne peut avoir de grandes idées ni de véritable « agonie ». Un pays où il est clair que vous ne désirez ni vivre ni mourir, ce qui justifie, je suppose, la décision de vous exiler… On se dit alors : quels ont pu être les souvenirs d’enfance de Ricardo Paseyro ?

R.P. Ils ne sont pas bons. En 1936, mon père avait essayé de faire une révolution qui a raté ; il l’avait organisée depuis l’Argentine. À cause du coup d’État réactionnaire du 31 mars 1933, qui avait dissout le Parlement, notre expatriation de l’Uruguay m’avait « permis » de voir l’état du continent latino-américain, que j’ai parcouru sous un nom d’emprunt : mon père m’avait dit que si je me trompais, il irait en taule, parce qu’il était suivi par les polices des dictatures qui, à ce moment-là, sévissaient dans ces trois pays. Ce n’est pas drôle pour un enfant d’être enfermé dans des hôtels. Je me rappelle la merveille qu’était le fleuve Paraná par exemple, ou ce que j’ai vu au coeur de l’Argentine, à Córdoba, qui est d’une extrême beauté, et puis la misère au Paraguay, et au Brésil ces villes extraordinaires.

Y.R. Par contraste, l’Uruguay paraissait petit…

R.P. Petit, et sans sel, parce que l’Uruguay en lui-même, par la configuration du pays, est tout plat, sans montagnes ni forêts. Il y a de très beaux fleuves, mais c’est tout. Quelques oiseaux sympathiques, des plages très belles, sauf en été, où sévit le tourisme de masse ou de milliardaires, chose que je déteste. Je ne garde aucune animosité envers l’Uruguay, où j’ai encore de bons amis qui n’ont pas voulu vivre en Europe (tant pis pour eux), mais je trouve que c’est une expérience qui a échoué : elle ne correspond pas à ce qu’un pays intelligent aurait fait, un pays qui n’avait pas d’ennemi, pas de problème racial, où il n’y avait plus de guerres civiles, plus de misère, un pays qu’on appelait même la « Suisse de l’Amérique »… N’oubliez pas non plus que l’Uruguay n’avait pas plus d’un million et demi d’habitants à l’époque.

Y.R. C’était une petite province, finalement.

R.P. En réalité, c’était une ville : l’Uruguay, c’était Montevideo qui comptait déjà 600.000 habitants ; à l’intérieur, la ville la plus peuplée en faisait 30.000… Il y avait une disproportion énorme entre la capitale et le reste du pays. Mais j’ai appris beaucoup de choses, malgré tout, grâce à la présence de quelques exilés espagnols que j’ai beaucoup aimés.

Juan Ramón Jiménez

Y.R. À propos de poètes espagnols, vous étiez, dans le fond, plus proche de la poésie d’un Juan Ramón Jiménez que de celle d’un Darío — donc d’une poésie beaucoup plus fermée, frappée par le quotidien, par l’exaltation des choses, une poésie que je dirais d’abord « secrète ». Avez-vous lu Jiménez très jeune ?

R.P. Oui, parce que Juan Ramón Jiménez était une des sommités de la poésie espagnole. Il avait écrit des poèmes pour enfants, et puis ce grand classique qu’est Platero et moi. Il avait une qualité d’écriture, une finesse, une subtilité qui n’avait rien à voir avec la plupart des autres écrivains qu’on pouvait vous donner à lire en classe. Je prenais note de tous ses mots. Cela m’inquiétait en même temps, parce que je savais que je n’arriverais jamais à ce niveau. Pour vous dire la vérité, Jiménez, je l’ai toujours suivi : il y a des poètes avec lesquels on rompt après sa jeunesse, mais avec lui je n’ai jamais pu le faire. J’ai écrit sur lui et j’ai même lu ses poèmes à la Radio française, avec ma femme. J’ai toujours gardé pour Jiménez une grande admiration, tout en me sentant très détaché de lui pour certaines choses, notamment son côté parfois prédicateur. Il avait appartenu au krausisme, ce mouvement du début de siècle, très pédagogue. Cela me plaisait moins, parce que, comme je l’ai dit, je voulais entrer dans la poésie par le haut. C’était un poète très méchant avec ses ennemis, chose que je trouve très logique, très juste, et il appliquait très bien sa marque là où il le fallait.

Y.R. Il y a dans la poésie de Juan Ramón Jiménez quelque chose qui ressemble beaucoup à la vôtre, et qui a dû vous toucher tout de suite, c’est la simplicité, mais une simplicité acquise au prix d’un effort très rigoureux, donc d’une recherche savante, ce qui n’est pas sans paradoxe. Le caractère très andalou de sa langue ne vous rebutait-il pas ?

R.P. Au contraire, j’adorais la langue espagnole, toutes les langues espagnoles. Il y a une multiplicité d’accents, d’écritures et de langues en Espagne… Il n’y a rien à voir entre un Catalan et un Andalou, un Castillan et un Galicien, etc. L’espagnol est inépuisable pour moi. C’est une langue d’une grande richesse pour les moindres détails ; mal écrite, cependant, c’est la chose la plus horrible qui soit. C’est pour cela que tous ces poètes grotesques qui ont envahi la culture espagnole depuis vingt ans m’ont provoqué tellement d’effroi.

Y.R. S’il fallait un peu résumer ce que vous admirez chez Juan Ramón Jiménez, qui était donc votre contemporain puisqu’il est mort en 1957, ce serait la discipline extrême qu’il s’imposait, comme vous l’écrivez, pour pouvoir « participer sans frontière à l’infini auquel l’âme doit aspirer ». Si l’inspiration joue un rôle prépondérant dans sa poésie, il y a aussi une forte ascèse chez lui. Dans votre essai sur sa « poésie tragique », vous parlez vous-même d’« ascèse de solitude, ou de solipsisme, et si absolue que Juan Ramón Jiménez souffre d’une purification désincarnée, spectrale, effrayante ». C’est la tragédie d’une âme « sans demeure, pulvérisée au contact de l’infini ». Est-ce une chose que vous continueriez à dire de ce poète ?

R.P. Je crois que oui. Cette ascèse prouve qu’il était très conscient de la finalité de sa vie, contrairement à d’autres poètes qui se laissent aller. Il était dans une même ligne de conduite en matière d’éthique qu’en matière d’écriture. Il a compris que le contenu, c’est la forme (Nietzsche le disait aussi). Je suis surpris que ce poète ait tellement tenu dans la continuité, parce que sa vie a été un vrai calvaire par certains côtés : physiquement, il a eu beaucoup de problèmes, et son propre exil n’a pas non plus contribué à le réjouir. Je lui garde une admiration sans faille. Miguel de Unamuno

Y.R. Unamuno ?

R.P. Unamuno, c’est une de mes lectures de jeunesse, parce qu’à Buenos Aires les éditions Losada avaient publié toute son oeuvre. Je trouvais qu’il écrivait d’une façon si étrange et si puissante…

Y.R. Vous parlez du poète, du philosophe ou de l’essayiste ?

R.P. De tous les trois. Il soulevait de nombreuses polémiques avec ses paradoxes. En même temps, il avait la faiblesse de promouvoir tous les Argentins et Uruguayens qui prenaient la plume pour le féliciter ou lui demander conseil, et qui après publiaient la lettre en question — ce qui leur donnait un titre de gloire incommensurable. Unamuno était comme cela.

Y.R. Il existe un lien très fort, je crois, entre trois grands poètes : Jiménez, Unamuno et Machado. Je pense notamment à cet équilibre qu’ils avaient trouvé entre la vision simple et le mot juste, sachant s’adapter à la vision. Avec de grandes variations suivant les cas, bien entendu : la poésie de Jiménez est très ciselée ; la poésie d’Unamuno plus sauvage, volontairement « imparfaite », comme vous l’avez écrit, très méditative, donc assez proche de ce que vous faites également ; la poésie de Machado plus classique et majestueuse. Un de vos grands chocs a été la publication posthume du Cancionero d’Unamuno dans les années 50.

R.P. Oui, parce qu’Unamuno a finalement trouvé dans son Cancionero, son journal poétique, quelque chose de totalement différent de l’Unamuno de ses autres livres de poésie. Il y a là une espèce de concentration de ses méditations de chaque jour, tandis que les autres livres étaient parfois dus aux circonstances, par exemple à son exil… Là, toutes les feuilles mortes disparaissent. Tout est absolument superbe, même s’il y a des erreurs : il y a des poèmes qu’il n’a pas eu le temps de corriger ; parfois, il se trompe sur un accent, sur une syllabe. L’admirable avec Unamuno, c’est cette force vitale qui ne l’abandonnait jamais. Il est toujours sur des charbons ardents. Il y a tous les jours quelque chose de nouveau qui éclate en lui.

Y.R. Ce sur quoi vous insistez beaucoup dans un essai que vous lui avez consacré, c’est son inspiration. Vous le dites « homme spirituel, homme de l’esprit par excellence », « démesuré et imparfait, typiquement espagnol ». C’est en effet assez troublant pour un Français attaché à la qualité, à la perfection de la forme, de lire des poème parfois aussi mal faits et d’une telle âpreté. On ne sait d’ailleurs pas si c’est volontaire. À ce propos, vous citez Platon disant de la poésie qu’elle est « l’élan qui va de mot à mot, de mot en mot, s’enflammant au feu de l’esprit ». Vous citez aussi ce vers unamunien très important pour vous : « Unique centre universel, l’âme. » Chaque jour, selon vous, Unamuno cherche le centre spirituel.

R.P. Chez Unamuno, il y a toujours un combat. Ce n’est pas par hasard s’il parle d’agonie du christianisme. Il y a toujours un profond combat avec ses doutes, ses supplications… Il y a un transport constant du sujet capital autour duquel il tourne dans sa vie de tous les jours. Ce n’est pas non plus un hasard s’il s’est senti aussi proche de Kierkegaard, à travers cette sorte d’inquiétude permanente, d’emprise totale de l’angoisse, sans un jour de repos.

José Bergamín

Y.R. À Montevideo, en 1947, vous avez connu un disciple d’Unamuno : José Bergamín. Pourriez-vous dire ce que pouvait représenter quelqu’un comme Bergamín pour un jeune Uruguayen comme vous à l’époque ?

R.P. Bergamín venait d’arriver du Venezuela. Je le connaissais de nom. J’avais lu de lui quelques poèmes et surtout quelques essais qui m’avaient impressionné, parce qu’il avait une façon particulière d’aborder la poésie. On le devinait profondément « calé » sur la littérature espagnole. Comme j’étais un lecteur assidu des classiques et que je voulais apprendre au maximum la langue de la poésie espagnole, la présence de Bergamín — qui se présentait avec timidité pour faire ses conférences à la Facultad de Humanidades et qui parlait tellement bas que personne ne l’entendait — remplissait pour moi un vide. À la Facultad, où j’ai essayé de suivre des cours pendant des années, personne n’était vraiment capable de tenir un discours cohérent et intelligent sur tout le Siècle d’or. Il y avait des spécialistes de la littérature espagnole, mais par tranches. J’allais donc écouter Bergamín avec ferveur, parce qu’il m’apprenait beaucoup. En particulier, ses cours sur Góngora et sur Calderón étaient superbes. Il parlait également de sa profonde passion pour Don Quichotte qu’il présentait dans tous ses cours comme la figure la plus importante de la littérature espagnole. Un jour, j’allais partir, et il s’adresse à moi à la porte en me disant : « Je suis José Bergamín. » J’ai ri : « Ah oui, je sais ! » Alors il m’a demandé pourquoi j’étais là, pourquoi j’étais muet — car la plupart des autres lui posaient des questions. Finalement, il m’a invité à bavarder avec lui, et on est devenu très amis, dans la mesure où un jeune comme moi pouvait être l’ami d’un homme tel que Bergamín. Il avait déjà cinquante ans et quelques à l’époque. Ce fut une apparition captivante. Il vivait en dehors de Montevideo, dans un quartier qui s’appelle Carrasco, où il avait loué une petite maison sympathique, au bord du Río de la Plata et de ses plages. Il était avec deux de ses trois enfants. Par la suite, il y a eu une très grande intimité entre nous.

Y.R. Ce que vous avez peut-être le plus repris de sa pensée, n’est-ce pas son refus de faire une différence fondamentale entre la poésie ancienne et la poésie moderne ? Autrement dit, un poète ancien, un Quevedo comme un Lope de Vega, était aussi contemporain, voire plus contemporain, que beaucoup de poètes dits contemporains.

R.P. En effet, il n’y avait pas de solution de continuité pour lui. Il a compris que je tenais beaucoup à être un poète de langue espagnole. Bergamín était aussi très intéressant quand il vous parlait en tête à tête des personnages qu’il avait connus. J’ai donc eu sous les yeux toute la gamme des écrivains espagnols vivants. Naturellement, il émettait quelques féroces critiques accompagnées de quelques attendrissements pour des personnages que je n’aimais pas a priori. Tout cela faisait un tableau extraordinaire.

Y.R. D’autant plus qu’il était quelque peu « atypique » dans le milieu intellectuel uruguayen…

R.P.Oui. Il était catholique, proche des communistes et grand amateur de corridas — tout cela très mal vu à Montevideo. La présence de Bergamín a divisé automatiquement les intellectuels : il y a eu le groupe des amis de Bergamín et le groupe des amis de Borges. Bergamín avait une dent contre Borges. Il disait de lui que c’était un écrivain suisse, mâtiné d’anglais, vivant en Argentine. Cela mettait en rogne tous les borgésiens qui à Montevideo étaient légion, parce que Borges était très à la mode, mais pour des raisons frivoles. Or Bergamín, qui était un homme très sérieux, et en même temps très drôle quand il le voulait (comme tous les Andalous, il avait une façon d’envoyer des dards vraiment très pointus), avec son côté un peu « élitiste » qui faisait l’enthousiasme de ses amis dont j’étais, était complètement en décalage par rapport à la culture que l’on préférait à Montevideo. Sa revendication de l’Espagne comme centre du monde hispanique, implicite dans ses cours, et sa façon de parler n’entraient pas du tout dans le goût national.

L’activité critique

Y.R. Dès que vous avez pénétré le milieu littéraire espagnol au milieu des années 50, vous avez écrit des textes critiques essentiellement sur la poésie. Très vite, à la faveur de vos publications très régulières dans la revue madrilène Índice, un projet de recueil d’essais s’est cristallisé sous le titre de Poésie, poètes et antipoètes — sans voir le jour, malheureusement. J’aimerais savoir ce qui vous a poussé à écrire sur la poésie.

R.P. C’était une façon de prendre ma propre température. Écrire sur les autres vous aide à prendre conscience que vous pouvez être vous-même l’objet d’attaques si vous dites des sottises. On est toujours sur le fil quand on exerce le métier de critique. J’ai écrit des articles critiques sur la poésie parce que c’est la seule chose que je sais faire à peu près. Cela marque aussi, d’une certaine façon, mes diverses étapes. Parce que si je m’étais contenté d’une simple — simple ou complexe — écriture poétique, se manifestant par un livre tous les deux ou trois ans, sans avoir médité entre-temps sur la poésie, je n’aurais pas suivi ma propre évolution. Il y aurait eu des sauts incompréhensibles si l’on n’en avait pas eu l’origine, la cause. J’ai toujours eu peur — parce que je suis assez impulsif, paraît-il — que mes soudaines explosions puissent nuire à mes poèmes. Chaque poème me coûte tellement de travail, tellement de méditation, tellement de réflexion : je ne sais jamais si j’ai touché la cible !

Y.R. La critique politique est venue beaucoup plus tard…

R.P. Non, avant. Quand j’étais tout jeune, j’avais été politicien, d’abord communiste — une courte période navrante et stupide, et en même temps instructive, ce qui prouve que, même de bonne foi, on peut dire des sottises et que la bonne foi ne justifie rien. Habitué à user de ma plume dès mes dix-huit ans environ, j’ai commencé à écrire dans la presse uruguayenne. J’ai toujours eu un instinct critique : il faut bien que je l’emploie… Quand j’ai eu la possibilité de publier fréquemment en Espagne (Figueroa, le directeur de la revue Índice, la seule revue à l’époque ne dépendant pas du régime, me laissait les coudées franches), je n’ai pas voulu la perdre. Au fur à mesure, ce travail est devenu une espèce d’hygiène du poète pour voir où j’en étais moi-même.

Y.R. Vous avez surtout écrit sur des maîtres. À ma connaissance, vous abordez très peu l’œuvre de poètes de votre génération.

R.P. J’ai écrit contre les mauvais poètes en général. C’est une façon de répondre à ces gens qui ne méritent que le mépris, parce qu’ils touchent à la poésie. Et s’ils ne se rendent pas compte qu’ils sont sots, alors ce sont des bandits. Je pars du principe que si l’on veut écrire des poèmes, il faut d’abord apprendre à en écrire, et ces gens-là se lancent comme dans une piscine sans savoir nager. Cela m’a valu beaucoup d’inimitiés, parce que je suis très franc. J’ai fait de la polémique quand il le fallait, pour des choses importantes, de grande envergure, mais pas du tout en fonction de la petite politique littéraire. Comme je voyais que l’on commettait beaucoup de crimes contre la poésie et que personne ne protestait, je me suis dit qu’un jour j’allais faire une espèce d’anthologie des vrais poètes et des antipoètes.

Y.R. Ce qui me semble très particulier dans ce travail critique, ce qui le relie beaucoup à votre travail poétique, c’est qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’études mais de purs essais. Or votre génération est composée d’hommes « studieux », universitaires, et il est clair que vous n’avez jamais voulu vous mêler à ce milieu.

R.P. Dieu m’en a gardé !

L’art poétique

Y.R. Dans un texte très important, à mon avis, « Connaissance et poésie », qui date de 1958, vous citez d’emblée une définition de la poésie par Lope de Vega : « Tiens-toi exclusivement au sens de ce que dit l’âme, de ce que l’âme te dicte. » À partir de là, vous tirez trois conclusions fondamentales. Premièrement, que la poésie est une affaire purement spirituelle ; deuxièmement, qu’il n’existe pas de poésie qui n’émane un tant soit peu d’une grandeur d’âme, aussi éphémère soit-elle ; troisièmement, que le style du poète, son art poétique, est ce qui importe le moins. Si une poésie, admirable stylistiquement parlant, souffre de carences, de lacunes spirituelles, il y a un « vice de nature », irrécupérable.

R.P. Aragon est dans ce cas.

Y.R. Vous devez aussi penser à Neruda…

R.P. C’est de la même espèce.

Y.R. Vous avez donc une vision extrêmement aiguë, élevée de la poésie. Très classique. Mais qu’entendiez-vous par « affaire spirituelle » ? Chez vous, il y a toujours une certaine ambiguïté entre ce que vous appelez « spirituel » et ce que vous appelez « âme ». Quelle distinction feriez-vous ?

R.P. L’esprit contient beaucoup moins de choses que l’âme. L’âme, c’est le tout ; l’esprit, disons, c’est une « apparition ». La poésie, selon moi, se situe à une hauteur d’où elle ne peut descendre. À partir du moment où il y a un souffle de poésie qui vous inspire, vous n’avez pas le droit de parler de choses bêtes, quotidiennes ou vulgaires.

Y.R. La poésie vient donc d’ailleurs ?

R.P. La poésie préexiste. C’est fantastique de voir des poètes de grande qualité commettre parfois des erreurs gravissimes — sans perdre leur âme. Mais celui qui a commencé par des banalités ne pourra jamais se relever. Quelqu’un qui s’intéresse à ce qu’on appelle « poésie » ne peut se contenter d’anecdotes ou de circonstances. Il faut absolument qu’à chaque fois il joue son âme quand il écrit un poème. En ce sens, il doit y mettre tout ce qu’il peut en matière de beauté. Je suis un perfectionniste qui sait que la perfection n’existe pas. Je cherche donc l’impossible.

Y.R. Mais cette inspiration, d’où vient-elle ?

R.P. Ah, c’est toujours l’éternel problème ! Soit elle vient d’une pulsion de l’esprit, qui touche l’âme, soit tout simplement de la capacité de votre âme à percevoir des choses d’une certaine élévation.

Y.R. La poésie préexiste donc, non pas dans votre âme, dans un principe, mais à l’extérieur de vous-même…

R.P. La poésie mystique est admirable précisément en ce qu’elle oublie tout ce qui est extérieur. Et tout ce qui est intérieur sort et s’exprime d’une façon superbe et puissante du point de vue technique. Ce qui veut dire que le talent technique n’est pas incompatible avec la profondeur d’âme, au contraire. S’il manque un des deux éléments, il n’y a pas de poésie. Vous ne pouvez pas dire : je sais écrire des poèmes parce que je connais les rimes assonantes ou consonantes, les hexamètres ou je ne sais quoi. Non, un vers, ce n’est pas la poésie. Le vers est une partie de la poésie. C’est pour cela qu’un poème n’est bon que s’il l’est entièrement. Chaque poème est une unité, et cette unité ne peut pas être coupée ou modifiée. C’est une entité, tout doit coïncider pour que le poème ait une beauté qui se donne avec l’harmonie, avec l’intelligence des mots recherchés ou avec la métaphore que l’on est en train de deviner ou de construire. La poésie ne peut être forcée. Sans l’emprise de l’inspiration, elle n’existe pas. Il faut avoir un sixième sens soigneusement cultivé pour pouvoir déterminer si vous êtes en train de lire un poème qui est un poème ou un poème qui n’en est pas un, déterminer que les vers sont bons mais que le poème est mauvais.

Y.R. La poésie est-elle l’expression privilégiée de l’inspiration ?

R.P. Elle est à la hauteur de la musique. La Muse éponyme a fait la musique, et il n’y a pas de poésie sans musique. Vous pouvez écrire un parfait hexamètre ou décasyllabe, sans que cela ait rien à voir avec la poésie ; ce sera une déclaration ou un discours, mais pas de la poésie. On oublie que l’art poétique a été discuté depuis l’époque de Platon, que sans l’inspiration il n’y a ni poésie mystique ni poésie spirituelle. La théorie de la poésie est établie depuis toujours, c’est une question de connaissance, et la connaissance s’acquiert par l’intimité que vous avez avec les belles choses.

Y.R. Vous écrivez par ailleurs : « La poésie est une tentative d’intelligence mystique. Comme la contemplation, comme la nuit obscure de la mystique, elle s’applique à recevoir et établir une communication avec l’inconnu. » Ce qu’on appelle Dieu ou l’esprit divin vous est donc très proche, puisque vous parlez de rapport à l’ange, dont parle aussi beaucoup la tradition et qu’ont mis en valeur au XXe siècle Rilke, Alberti, etc. La poésie est vraiment de l’ordre du sacré.

R.P. Du sacré, de toute façon, quel qu’en soit le nom. L’éthique du poète

Y.R. Du sacré d’une part, et d’autre part de quelque chose d’« élitiste » : le vent de l’esprit souffle où il veut, certes, mais pas pour tout le monde de façon démocratique. Pour autant, pas plus qu’il n’y a de mystique sans ascétique, il n’y a de poésie sans grandeur d’âme. Il y a donc une morale inhérente à la poésie, un minimum de travail sur soi. Comment pourriez-vous définir l’éthique du poète ?

R.P. L’éthique du poète consiste d’abord à savoir jusqu’où ses forces peuvent l’entraîner, et ne pas, par exemple, perdre son temps à ressasser le même poème ou les mêmes images dans quatre ou cinq volumes à la suite. Deuxièmement, à ne pas faire l’éloge des mauvais poètes, pour être « bien » avec tout le monde, car c’est finalement pour cela qu’aujourd’hui personne ne sait ce qu’est la poésie. Troisièmement, à être cultivé. Beaucoup de poètes enfoncent tous les jours des portes ouvertes, alors que, pour avoir connu beaucoup de 57 poètes importants, je sais quel travail, quelle ascèse et quelle minutie sont nécessaires pour écrire un poème valable. Les poèmes discursifs ont fait leur temps : on peut être en même temps dense et rapide, tandis qu’il y a des poètes qui sont denses sans être rapides, et d’autres rapides et nuls, vides.

Y.R. Au fond, pour vous, ce travail critique était comme un garde-fou…

R.P. Je passe ma vie à me surveiller en tout ce que je fais… Je vais vous raconter une petite histoire à propos de mon beau-père, Jules Supervielle. Il venait de publier un nouveau recueil de poèmes, et il s’est rappelé qu’un mois auparavant on avait notamment dit en réunion « antorchas » (en français : « torches »). Ce mot lui étant resté dans l’oreille, il avait écrit dans un poème « antorches » au lieu de « torches ». Quand il a vu cela publié, il en a été malade, littéralement malade. Il n’en a pas dormi de la nuit. Le lendemain, il m’a téléphoné : « Ricardo, c’est votre faute. Ne me parlez plus espagnol, parce que je vais faire des hispanismes. Comment est-ce possible à mon âge, moi qui ai passé toute ma vie à étudier la langue française jusqu’aux entrailles ? » Je lui ai dit : « Écoutez, dites que c’est une coquille, voilà tout. » Mais on n’a plus parlé espagnol devant lui.

Y.R. Avec cette exigence très haute que vous vous êtes imposée, n’avez-vous pas pris comme une bénédiction le fait d’être un poète espagnol, exclusivement espagnol, dans un contexte français ? Ce contexte très éloigné du milieu hispanique vous a empêché de faire des mélanges impurs…

R.P. Cela m’a beaucoup aidé, parce qu’en définitive le français et l’espagnol sont à la fois des langues très proches et très distinctes. Évidemment, ma langue naturelle pour le poème, c’est l’espagnol. Je me déracinerais en écrivant des poèmes en français, parce que je ne connais pas le français aussi bien que l’espagnol, et parce que ma langue m’a coûté tellement d’efforts que je me fouetterais si je lui étais infidèle. J’ai donc très bien compartimenté ma vie de citoyen français et ma vie d’auteur de langue espagnole. On n’est vraiment poète que dans une seule langue. Lisez les poèmes français de Rilke : ce n’est rien.

Y.R. Mais cette exigence spirituelle, éthique, ne vous a‑telle pas aussi condamné à une poésie quelque peu désincarnée, étant très éloignée du langage espagnol courant ? Je pose la question du rapport d’une langue à une terre, à une nation, à son histoire. De grands poètes que vous aimez ont été très liés à leur terre ou leur continent comme Darío ou Unamuno ou des Russes comme Pasternak ou Mandelstam.

R.P. Je n’ai jamais vu la moindre utilité à jouer sur mes origines : la poésie est intemporelle, et, finalement, le poète aussi. Je suis né en Uruguay : que voulez-vous que j’y fasse ? Tandis que, pour Supervielle, l’Uruguay était une deuxième patrie. C’est la différence : j’y ai vécu toute mon enfance, mais, je l’ai déjà dit, elle ne m’a pas laissé beaucoup de traces agréables. Je ne crois pas que mon esprit ait besoin de s’occuper de cela.

Neruda, l’antipoète

Y.R. Un essai qui vous a rendu plus ou moins contre votre gré très célèbre, c’est celui que vous avez consacré à Pablo Neruda. Il a son origine dans un entretien que vous avez donné en février 1957 dans Índice, à l’occasion de la parution d’un de vos recueils. Le journaliste vous demandait : « Que pensez-vous de la poésie sud-américaine ? » Et vous répondiez : « La poésie qui s’est créée en Amérique du Sud dérive en général du système nerveux. Elle est descriptive, narrative, pseudo-épique, geignarde, féminine, peu spirituelle, et ce dans une certaine mesure à cause du pire poète actuel : Neruda. Je suis surpris que certains Espagnols fassent les yeux doux en parlant de Neruda. Il y a là un mythe et une ignorance absolue de son oeuvre des quinze dernières années. Si les Espagnols lisaient Le Chant général, Les raisins et le vent, Les Vers du capitaine, Les Odes élémentaires, ils verraient jusqu’à quel point la graphomanie nérudienne est la négation même de la poésie. Pas une idée, une vulgarité d’ivrogne arriéré, une langue informe, une boursouflure anecdotique, une tromperie typographique qui veut faire passer la mauvaise prose pour un vers. Mais surtout un manque abyssal d’âme, de spiritualité. Il est clair que, comme c’est le chemin le plus facile, cette poésie a de l’influence, et on l’imite, et on l’appelle poésie sud-américaine. » À quand remonte votre prise de conscience de l’influence de Neruda ?

R.P. J’étais fort jeune à l’époque où il était en pleine gloire. Même Bergamín ne cessait de le citer. J’ai compris après que c’était exclusivement pour des raisons politiques, puisqu’au fond il ne l’aimait pas du tout, y compris comme personne. Moi, je n’avais jamais goûté ce qu’il écrivait, parce que j’étais toujours très réservé par rapport à son génie ou son talent : il avait un terrible côté kitsch. Je remarquais surtout que c’était la poésie de quelqu’un de très ignorant, car il ne faisait jamais une citation concrète, il était incapable d’écrire un texte sur la poésie, incapable de s’exprimer en termes autres que politiques et qui ne touchaient pas le fond. En plus, il était très enflé. J’ai eu des relations avec lui à l’époque où j’étais communiste. Comme j’étais venu à Paris pour le Congrès pour la Paix en 1949, il m’a appelé pour que je lui serve un peu de secrétaire. J’avais donc une voiture, je le conduisais parfois à certains déjeuners, dîners, etc. Jamais je n’ai pu parler franchement avec lui de ce virage extraordinaire qu’il avait fait après ses premiers bouquins, qui avaient eu tellement de succès, pour devenir une espèce d’aède du communisme, sans aucun respect pour la poésie. Du reste, il a fait un jour un aveu qui m’était allé jusqu’au fond de l’âme. Il disait en parlant de la poésie : « Je l’ai tellement fréquentée que je lui manque totalement de respect. »

Y.R. Au moins quatre critiques sud-américains ont répondu, réagi à cet entretien paru dans Índice. Tout en disant que vous êtes quelqu’un d’assez bien par ailleurs, ils se demandaient ce qu’il y avait derrière vos propos, parce qu’évidemment personne n’avait jamais dit cela. C’est pour leur répondre que vous avez écrit « La parole morte de Neruda »…

R.P. Dans ce texte, je me suis contenté de parler de la dernière époque de Neruda. Juan Ramón Jiménez avait publié un merveilleux texte sur lui, disant qu’il était la négation même de la poésie, que c’était un « grand mauvais poète ». De ce fait, Jiménez démontrait que Neruda ne pouvait être en aucun cas le leader de la poésie sud-américaine, puisque c’était un raté, un raté du romantisme. En effet, Neruda avait commencé par écrire des poèmes d’amour doués d’une certaine flamme. Mais comme il a eu une célébrité précoce et que le Parti s’est servi de lui comme porte-parole de la nouvelle culture de l’Union soviétique et de l’Amérique du Sud, il était devenu intouchable, promu comme un Picasso ou un Aragon — choses qui m’irritaient profondément, parce que je sentais que tout cela était faux : une pure construction politique, qui consistait en outre à tuer la poésie. Neruda suivait au pied de la lettre les instructions du Parti, comme tous les autres communistes qui étaient payés — je l’ai vu, je l’ai constaté — pour écrire, payés au vers. Il m’avait dit lui-même avoir obtenu de l’Union soviétique que chaque vers fût considéré comme de la prose. Alors il coupait la ligne en dix, il faisait comme si c’était un poème et touchait ses quarante roubles au lieu des quatorze qui lui seraient revenus s’il avait fait un poème en tant que poète. Il suivait de près, le plus littéralement possible, le célèbre Rapport Jdanov sur la culture, les arts et les lettres, qui avait reçu l’accueil de tous les partis communistes et de tous les compagnons de route. On y disait catégoriquement que la poésie classique ou moderne qui ne répondait pas aux normes du réalisme socialiste devait être jetée à la poubelle pour être remplacée par les dogmes du réalisme socialiste. Du reste, en Hongrie, Neruda avait renié officiellement tous ses livres antérieurs. « Officiellement », parce qu’en fait il avait continué à les rééditer. En 1949, je n’avais pas encore publié, j’écrivais pour moi. Un jour, Neruda m’avait surpris dans ma voiture en train d’écrire : « Qu’est-ce que tu as entre les mains ? — Rien… — Ah, tu écris des poèmes ! Tu ne m’avais rien dit. Laisse-moi les lire. » Une fois lus, il m’a conseillé : « C’est bien, mais il faut que tu changes. Auparavant, cela allait ; maintenant, il faut absolument écrire autre chose. Fais comme moi… » Pénétré des classiques et de la bonne poésie moderne espagnole, cette recommandation m’a fait l’effet d’un crime. C’est donc après cela, en regardant les choses à tête reposée, que je me suis dit qu’il fallait que j’écrive là-dessus, puisque personne n’osait prendre les devants ; il fallait expliquer à quel point cette fumisterie avait vraiment empoisonné la littérature de langue espagnole.

Y.R. Un des arguments très forts que vous posez dans « La parole morte », c’est que Neruda est un poète bourgeois — la poésie bourgeoise, pour vous, se distinguant précisément par deux choses : son caractère purement thématique (on retrouve cela dans la poésie socialiste, de fait) et sa volonté de séparer le fond de la forme. On a donc affaire à une poésie pompeuse, contre laquelle vous vous êtes toujours battu. Vous retrouviez, d’une certaine façon, la poésie que vous aviez apprise à l’école. On est très loin de ce que Huidobro disait et que vous citez en exergue à cet essai : « Invente des mondes nouveaux et prends soin de tes mots.

R.P. En plus, il y avait chez lui une servilité tellement épouvantable : ces éloges de Staline (« Staline est plus grand que tous les hommes réunis », etc.) ! C’étaient des choses tellement infâmes, écrites, non par conviction, mais exclusivement par intérêt. Comme j’avais quitté le Parti et que les communistes sont terriblement susceptibles et vous poursuivent, une avalanche d’immondices s’est alors abattue sur moi. On m’a accusé de tous les maux : que, si j’avais cessé d’être communiste et que j’attaquais Neruda, c’est que je m’étais marié avec la fille d’un banquier, que je m’étais vendu à la CIA, etc.

Y.R. Pour revenir à la question de fond, je voudrais citer un passage qui me semble très important : « Il ne reste rien à Neruda : ni patrie, ni langage, ni race, ni éthique. Car chez le poète le respect pour la poésie inclut tous les autres. La poésie est la raison d’être du poète, la différence essentielle de son être. Sans doute peut-il cesser d’être poète, cesser de penser en poésie, aller autre part en esprit. La seule chose qu’il ne peut faire, c’est de perdre le respect pour la poésie, son propre être, sa propre différence. Le poète qui continue à écrire ainsi finit par tuer autrui. » Pour vous, on voit bien que cela va très loin, parce que Neruda commet ni plus ni moins un acte sacrilège. On ne comprend pas votre pensée si on ne la place pas de ce point de vue-là.

R.P. Neruda était le Staline de la littérature espagnole : tout le monde le suivait. C’est pour cela que j’étais considéré comme une espèce d’hérétique monstrueux. Toucher un cheveu de cet homme était un crime.

Y.R. Vous dites pour terminer : « La poésie selon Heidegger et Huidobro doit d’une part révéler l’Être, le rendre accessible et le conserver vivant dans le langage. » Puis, en contraste, à propos de Neruda : « Il ne prend pas soin des mots, il les corrompt. Il appauvrit la planète en lui agrégeant un jargon informe et stupide. Jamais il n’a fait accéder l’Être au langage. Il n’œuvre que sur le plus infime et le sous-état des choses. Ainsi trahit-il l’un après l’autre tous ses droits et tous ses devoirs. Ainsi s’expatrie-t-il pour toujours de la poésie. »

R.P. En ce sens, je voudrais citer ce que dit Bécquer, le grand poète romantique espagnol du début du XIXe siècle, au sujet de la fonction d’un poète : « Je suis l’invisible anneau / qui attache le monde de la forme / au monde de l’idée. » Impossible de trouver une idée ou un attachement quelconque à l’esprit de la part de Neruda. Novalis dit aussi : « La poésie prédispose au surnaturel. » Imaginez à quoi chanter Staline pouvait prédisposer ! Voyez déjà comme Neruda chante la simplicité dans ce « poème » : « Ah, simplicité ! / On ne m’aime pas dans les salons / Je veux venir / On ne me laisse pas entrer / Moi, pauvre poète… » Ç’a été écrit et publié. Novalis ajoutait : « La poésie est la représentation de l’âme, et elle est plus liée à l’invisible qu’au visible. » C’est exactement dans cet esprit que j’ai voulu écrire, que je défends la poésie qui suit ces concepts absolus. Si l’on croit que l’anecdote de chaque jour, le misérabilisme de la photo instantanée représente l’âme ou vous attache à l’invisible, on se trompe : c’est de la platitude la plus terrifiante.

Octavio Paz, le caméléon

Y.R. Un autre grand antipoète, que vous avez également connu, c’est Octavio Paz, qui était très marqué par le surréalisme.

R.P. Par le surréalisme et le trotskisme. J’avais rencontré Paz à Buenos Aires d’abord, où il était diplomate. Puis je l’ai retrouvé à Paris de nouveau diplomate, comme je le serai un peu plus tard. Naturellement, il préparait sa campagne et sa carrière, et, naturellement, quand je me suis marié avec Anne-Marie Supervielle, j’ai su qu’il était allé voir plusieurs fois Jules Supervielle et qu’il le cajolait beaucoup. Mais celui-ci ne le considérait pas non plus comme un grand poète pour la simple raison que la poésie surréaliste n’avait jamais pénétré son cerveau.

Y.R. Vous avez écrit dans Contrepoint, en 1981, un article intitulé : « Octavio Paz, le caméléon ». On y retrouve beaucoup de choses que vous reprochiez déjà à Neruda. La différence majeure, c’est qu’ici il n’y a plus Staline. À l’époque, Paz n’était pas encore nobélisé, et vous dites : « Né pour être Nobel, et s’étant découvert, dès sa jeunesse, ce destino manifiesto, il a vécu les yeux fixés sur la Mecque Stockholm. Révolutionnaire les jours pairs, institutionnel les jours impairs — comme le parti au pouvoir chez lui —, il a l’adresse d’épouser toutes les modes à l’heure précise où, déjà frelatées, le grand public les assimile. »

R.P. J’ai commencé par lire les livres de Paz pratiquement à l’époque où je l’ai connu. Dès les premiers livres, je n’ai pas aimé. Parfois, je me retenais, je me disais : « Tu dois te tromper, tu ne peux pas dire du mal de quelqu’un qui est tellement reçu et soutenu comme poète. C’est peut-être toi qui te trompes, tu ne peux pas avoir raison contre tout le monde. » Finalement, j’ai encore dû avoir raison contre tout le monde.

Y.R. Vous citez Machado : « Je tiens à distinguer les voix des échos. » Et vous commentez : « Paz, l’écho de toutes les voix, sauf de la sienne. » Effectivement, vous décrivez bien son univers chaotique : « Selon ses exégètes autorisés, Octavio Paz y penche du côté nippo-hindou, mondo-véda, et pose des passerelles entre le Kama-sutra et le paganisme aztèque. » Il écrivait

aussi des haïkus…

R.P. De faux haïkus. Il savait très bien que les haïkus exigent de la peinture, et parfois de la musique…

Y.R. Vous stigmatisez surtout la dernière période, et l’on pense beaucoup à toute la critique structuraliste qui le rendra très célèbre, et qui le nobélisera d’une certaine façon.

R.P. Il a réussi à vendre le Mexique aux Européens et aux Hindous, parce qu’il était ambassadeur en Inde. À chaque fois qu’il allait quelque part, c’était toujours comme diplomate : c’était un mondain absolu. Il faisait carrière en parlant du Mexique. Et comme personne n’a jamais compris le Mexique, lui avait la clé du Mexique. Tous les Français ont cru qu’en connaissant Octavio Paz ils connaissaient du même coup le Mexique. En Inde la même chose. Il faisait croire en Inde que les Mexicains aimaient l’Inde, et aux Hindous qu’ils avaient compris le Mexique.

Y.R. Au fond, c’est un poète de la mondialisation.

R.P. Exactement. Mais pour vous montrer que je n’exagère pas, je vais vous citer quelques petits haïkus : « Les linges blancs étendus sur les pierres / regarde-les et taistoi / Sur l’îlot criaillaient / les singes au cul rouge. » C’est d’une élégance ! « Les linges blancs étendus sur les pierres / regarde-les et tais-toi. » Cela se répète. « Blancs les palais / blancs sur les lacs noirs / lingam et yogi. » Plutôt que de l’essence à l’existence, l’esprit d’Octavio Paz se promène d’escalier en escalier. S’il faut parler d’amour, il faut dire : « J’entre par ta bouche / Je sors ».

Propos recueillis par Yves Roullière.

Cet entretien a paru dans le n°5 de la revue NUNC.

Recours au poème remercie Réginald Gaillard, Franck Damour et Yves Roullière pour leur aimable autorisation de reprendre cet entretien de Ricardo Paseyro publié dans le n°5 de la revue NUNC.