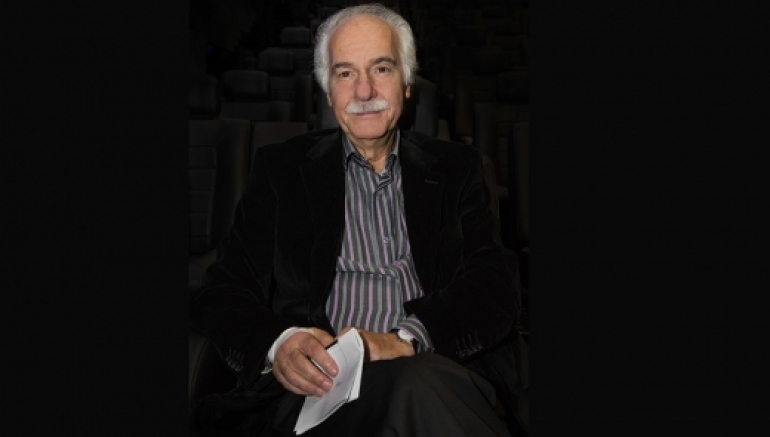

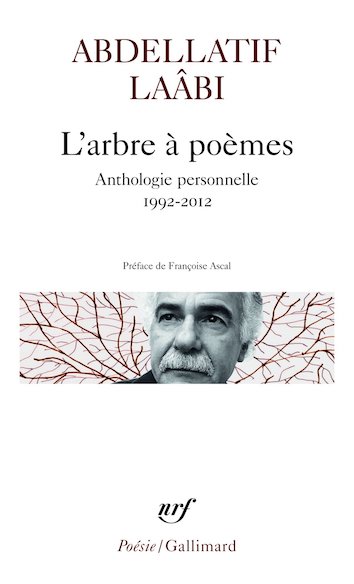

On serait tenté d’introduire au dernier livre d’Abdellatif Laâbi en affirmant qu’on ne présente plus ce grand monsieur du poème, cette grande voix humaniste ayant œuvré pour la paix entre les cultures, grand révolté, grand impliqué, grand indigné, grand traducteur, grand professeur, grand écrivain. Certainement n’aimerait-t-il pas l’emploi ni la répétition de cet adjectif. Qu’il nous permette.

Mais Abdellatif Laâbi nous offre avec Zone de Turbulences un chant à la hauteur de ses plus belles réussites, celles qui amenèrent le couronnement de son œuvre par le prix Goncourt de poésie en 2009.

Et, de fait, ce livre, d’une certaine manière, remet en perspective l’œuvre de l’homme. Zone de turbulences force à reconnaitre que chaque livre de Laâbi nous met en présence d’un poète que l’on doit présenter à nouveau tant les modulations de sa voix ajoutent des couleurs aux couleurs connues, des nuances aux cernes de lumière, une émotion renouvelée de poème en poème, comme une marche de la vie à la mort assumée à hauteur d’homme.

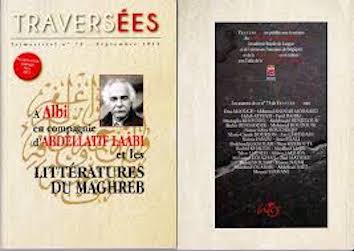

Abdellatif Laâbi est né en 1942 à Fès, au Maroc. Professeur de français, il fonde avec des poètes marocains la revue Souffles qui joua un rôle majeur dans la culture maghrébine des années 1966 à 1972. « Le projet de Souffles, écrit Jacques Alessandra, invitait à la redéfinition de la fonction sociale de l’écrivain, à la légitimité de la langue d’expression, à la rénovation technique de l’écriture, à la revalorisation de la culture nationale, à l’inflexion du cultuel vers le politique. » Le lecteur passionné pourra se rendre avec profit sur le site des archives de la revue : http://clicnet.swarthmore.edu/souffles/sommaire.html

Son combat pour la liberté d’opinion vaut à Laâbi d’être emprisonné à plusieurs reprises de 1972 à 1980. Il est assigné à résidence, puis s’exile en France en 1985. La même année, Jack Lang le nomme commandeur dans l’ordre des Arts et des Lettres.

« Mon premier choc, révèle Laâbi, fut la découverte de l’œuvre de Dostoïevski. Je découvrais avec lui que la vie est un appel intérieur et un regard de compassion jeté sur le monde des hommes. »

La compassion, voilà le maitre mot, peut-être, de ce pas supplémentaire dans la vie, dans l’être, dans le poème, accompli par Zone de turbulences.

Tout commence par la douleur du corps, ce “continent”, douleur qui n’épargne pas l’homme qui a vécu, a résisté, s’est engagé au péril de sa peau, cette douleur qui, comme un vent du soir, s’abaisse enfin, se calme et ouvre la brèche par laquelle l’esprit du poète peut envisager de chanter.

Mais chanter quoi ?

Chanter pourtant, même s’il faut entamer ce chant précisément par ce qui semble lui faire défaut, vouloir l’en empêcher, l’atteindre. Car il s’agit sans cesse de cela et aujourd’hui comme jamais : ouvrir une brèche contre tout ce qui, méthodiquement, cherche à museler l’âme et l’homme, tout ce qui entend contraindre l’homme aux brouhahas, aux commentaires, à la réaction pulsionnelle en le privant de temps, de temps pour chanter et vivre.

La douleur calmée, c’est donc tout naturellement, tout généreusement que le poète s’engage dans le chant. Ce chant qui doit lui permettre de traverser sa “zone de turbulences”. Et les poèmes alors égrenés définissent et subliment les turbulences en question, qui sont celles d’une vie responsable, souffrant dans son corps les maux infligés par l’humanité à elle-même, portant voix compassionnelle sur les travers et les souffrances, trouvant toujours le souffle pour consacrer la beauté dans les trésors insoupçonnés.

Et c’est alors au jardinier de l’âme que le poète s’adresse, à celui qui sarcle l’aire du dedans tant qu’il reste une respiration pour animer le corps et l’esprit. Car il s’agit, jusqu’au dernier instant, d’opposer au néant le ferment du verbe composé, de transformer l’antimatière informe et éphémère du chaos individuel en paysage augmenté d’amour.

Livre après livre, jour après jour, pas après pas et sans relâche, Laâbi est lui-même ce jardinier laissant entrer en terre le semis du poème.

Demain

n’est pas de mon ressort

Je ne suis

et ne saurais être

que le fils d’aujourd’hui.