(Texte inédit d’une conférence donnée à l’Alliance française d’Aoste)

Je suis un écrivain, c’est-à-dire un homme qui vit au milieu des livres et qui les aime assez pour avoir envie d’en écrire à son tour.

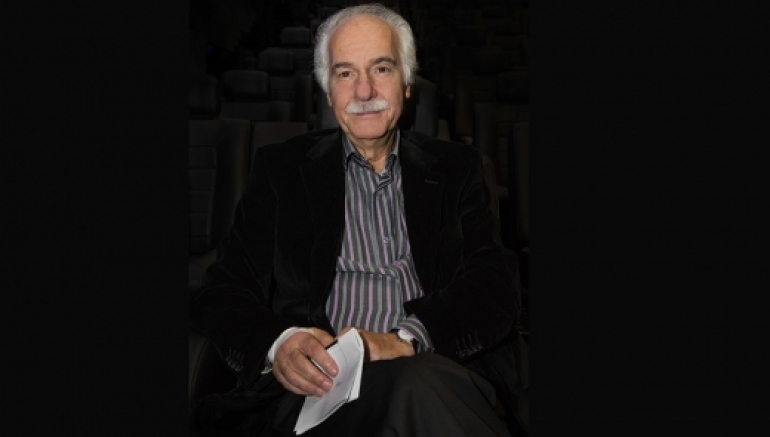

Mais j’appartiens à cette génération, née au début des années cinquante, qui a assisté tour à tour au développement de la télévision et à celui de l’informatique. Ce qui signifie que je suis sensible à ce que le sociologue canadien Mac Luhan a appelé le passage de la galaxie Gutemberg à la galaxie Marconi, c’est à dire de la civilisation de l’écrit à la civilisation de l’image, ou, plus récente encore, de l’ordinateur et du CD Rom. En dépit de mon propre travail, mon rapport aux livres est instable, incertain, inquiet, comme celui de la plupart de mes contemporains. Quand j’ouvre, par exemple, une histoire de la littérature du début du XXème siècle et quand je regarde les photos de Proust, de Gide ou de Valéry, il me semble que tous ces écrivains sont d’un autre siècle: ils représentent ces purs hommes des livres que nous ne sommes plus, que peut-être nous ne pouvons plus être. Des “Hommes de Lettres”. Ils semblent appartenir encore, jusque dans les détails de leur physionomie ou de leur allure, (avec leurs costumes sombres et leurs grosses lunettes d’écaille), à un temps sur lequel l’écrit régnait. Je les regarde donc avec une sorte de curiosité mêlée de nostalgie, et je me sentirais très étranger à ces visages pensifs, sérieux et lointains, s’il n’y avait précisément leurs livres pour maintenir le contact entre leur temps et le nôtre. Leurs images me séparent d’eux, mais leurs écrits m’en rapprochent. Et c’est justement de ce mystère que je voudrais aujourd’hui parler en essayant de préciser en quoi consiste la compagnie des livres et le mystère de la lecture.

La lecture est une compagnie

Car la lecture, pour commencer, est une compagnie. Dans la solitude et l’oisiveté, le livre vient inscrire une présence : il apporte avec lui un monde, des paysages, des personnages, des voix, des affections et des pensées. Il remplit le vide, il fait oublier l’isolement. Il est, comme l’observait Victor Hugo dans Notre Dame de Paris l’instrument “le plus simple, le plus commode, le plus praticable à tous”. J’ai envie d’ajouter “le plus fidèle”, car le livre ne trahit pas, il ne tombe pas en panne, sauf si vous manquez de désir à son endroit. Il ne vous laisse pas tomber, il reste disponible, il suffit de l’ouvrir pour que la conversation s’engage silencieusement et que l’isolement soit rompu.

Souvenez-vous du mot célèbre de Descartes : “La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs.” C’est bien là, en effet, l’un des premiers miracles opérés par le livre : nous permettre de converser avec Rousseau, Flaubert ou Malraux en dépit de leur disparition. Comme si le temps était aboli, comme si la mort était vaincue, et cela par la seule grâce de quelques pages imprimées. Quand je lis les Confessions de Rousseau, la Correspondance de Flaubert ou les Antimémoires de Malraux, j’entends la voix de ces écrivains et c’est ma propre réflexion qui discute avec la leur, comme s’ils étaient présents. Un écrivain est alors une sorte d’hôte invisible qui vous ouvre sa porte, vous invite à vous asseoir, vous offre à boire et à manger, vous parle de sa vie propre et vous aide à mieux comprendre la vôtre.

Fernand Léger, La lecture, 1924.

Si l’écrivain est un hôte, son livre est alors comme une chambre d’ami où l’on vous accueille pour la nuit, ou comme une simple chambre d’hôtel, apparemment vide, mais toute pleine en vérité de la mémoire de ceux qui sont venus y dormir avant vous. Cette mémoire, c’est l’imaginaire même de l’auteur, réveillé par l’imaginaire du lecteur, venant se mélanger et se confronter à lui. Pour comprendre cela, il faudrait imaginer une banale chambre d’hôtel de province, où le sommeil aurait la vertu de faire réapparaître les songes de tous ceux qui se sont couchés là avant vous. Comme si vous parveniez à faire sortir d’un lit la mémoire des corps qui s’y sont endormis, et du papier peint collé sur les murs celle des regards qui l’ont observé. (Marcel Proust a écrit à ce sujet une très belle page). La lecture est cette chambre dans laquelle on viendrait à la rencontre de la vie même, en perdant ses propres repères et en mélangeant un moment ses pensées à celles de personnes inconnues. Ainsi est-elle une sorte de “libre promiscuité”. Elle donne accès à une vie nue et toute secrète, elle conduit à se confier les uns aux autres des êtres qui pourtant ne se connaissent ni ne se voient.

De même que leur auteur, les personnages des livres sont d’invisibles compagnons adoptifs. De sorte que vous pouvez songer aux livres que vous n’avez pas encore lus comme à des personnes inconnues qui quelque part attendent de vous rencontrer, avec leur histoire, leurs idées et leurs sentiments propres qui sont aussi les vôtres, ou qui attendent de se révéler à vous pour que vous les fassiez vôtres, et pour que vous vous découvriez en eux. Les livres que vous n’avez pas encore lus sont des histoires d’amour que vous n’avez pas encore vécues.

La lecture est une histoire d’amour

Car la lecture est aussi une histoire d’amour. Chacun de nous aime certains livres plus que d’autres. Pourquoi ? On ne sait pas toujours le dire. Peut-être parce qu’ils nous ressemblent, ou, au contraire, parce qu’ils sont très différents de nous. On peut aimer certains livres jusqu’à la folie. On peut leur vouer une passion exclusive. Ainsi Julien Gracq confie-t-il que Le Rouge et le Noir a été en littérature son “premier amour, sauvage, ébloui, exclusif et tel (qu’il) ne peut le comparer à aucun autre”. On peut, comme dans une histoire d’amour avec une personne, aimer passionnément un livre à un moment donné, puis s’en détacher. Ce qui veut dire que les livres sont des moments de notre vie, des particules de notre histoire.

Nous pouvons également observer que nous aimons tel écrivain, sans le connaître, juste pour l’avoir lu. Nous imaginons en effet, à partir d’une écriture et d’un imaginaire, l’être même qui nous les offre et nous attribuons volontiers à l’écrivain des qualités de ses héros. C’est là une simplification abusive qui participe de ce phénomène identificatoire qu’est la lecture, mais qui me semble surtout révéler l’appétit de confiance et de beauté qu’elle traduit.

La lecture est alors une sorte d’amitié pure. Puisqu’elle s’adresse à des absents, elle ne se trouve entachée par aucun des embarras qui affectent nos relations avec les êtres réels que nous connaissons. Paradoxalement donc, cette amitié toute verbale qu’est la lecture est une “amitié sans phrases”, “sincère”, “désintéressée”, et qui naît et se développe dans le silence. L’une des choses les plus étranges, pour un écrivain, est sans doute d’imaginer les invisibles liens qui l’attachent, sans même qu’il le sache, à des personnes qu’il ne connaît pas et qui pourtant peuvent lui être plus proches que celles qu’il fréquente réellement.

La lecture est une relation

La lecture constitue donc un curieux système de relations. Elle met les êtres en communication les uns avec les autres sur un mode qui n’est pas très éloigné de celui de la prière. Le lecteur, en effet, attend de l’écrivain qu’il lui apprenne sur lui-même quelque vérité, qu’il l’aide à comprendre la vie, et qu’il opère une sorte de révélation. Proust, par exemple, raconte de manière amusante, comment, enfant, il adorait Le Capitaine Fracasse au point d’espérer que la lecture d’autres livres de Théophile Gautier lui permettrait de savoir s’il avait “plus de chance d’arriver à la vérité en redoublant ou non (sa) sixième et en étant plus tard diplomate ou avocat à la Cour de Cassation.” Nous retrouvons là une manifestation de ce singulier pacte de confiance, ou de cet appétit d’amour que devient la lecture quand elle est pleinement vécue.

Cette relation, si passionnée soit-elle, demeure une chimère, mais il est certain que sa force vient de là : c’est parce que le lecteur ne connaît pas l’écrivain qu’il peut le lire avec une telle avidité. De même, il me semble que l’écrivain ne peut lui-même véritablement écrire qu’à la condition de ne pas connaître ses lecteurs. Il lui faut, en un sens, parler dans le vide, ou plutôt faire dans la solitude des gestes en directions de ses semblables inconnus pour que s’accomplisse le prodige de la création littéraire. Et ce prodige, précisément, consiste à mettre des mots en relation les uns avec les autres, ou encore, à travers eux, de rapprocher des choses qui sans eux demeureraient séparés. Un livre est une affaire de liens, un réseau, un ensemble de pages cousues ensemble, un tissage de mots et de phrases. C’est donc de part en part que l’écriture est relation : relation entre les choses, relation entre les mots, relation de l’auteur avec des lecteurs inconnus, et relation enfin des lecteurs avec le monde même que l’auteur a inventé, voire relation des lecteurs avec eux-mêmes grâce à ce puissant médium qu’est le livre. Car cet ensemble de relations, dans la mesure où il porte sur des objets et des créatures absents, dans la mesure où il n’est que langage, ne construit en définitive rien d’autre qu’une relation entre soi et soi. C’est vrai pour l’écrivain qui se découvre lui-même dans l’écriture en s’adressant à des inconnus; c’est vrai pour le lecteur qui se comprend et qui s’éclaire dans la lecture au moyen de cet instrument magique qu’est le livre.

La lecture est un transport

On parle souvent de la magie de la lecture. Cette magie, nous la connaissons tous, elle tient à cette capacité étrange que possèdent les livres de nous transporter, comme sur un tapis volant ou une machine à visiter le temps, dans un autre espace et un autre temps. La lecture met en mouvement notre imagination, nous fait oublier où nous sommes, qui nous sommes, en quel temps nous vivons et quels sont nos soucis. Et cependant, tel est le paradoxe essentiel, cette activité qui nous écarte du monde réel est aussi celle qui nous le fait découvrir et connaître, cette activité qui nous fait oublier qui nous sommes est aussi celle qui nous permet d’apprivoiser nos propres secrets. Autant qu’une distraction, la lecture est un apprentissage, mais un apprentissage du sein même de la distraction, comme si nos défenses, nos protections, les barrages que nous opposons habituellement à la perception de l’essence même des choses étaient en quelque manière déjoués ou rompus par le charme singulier des livres. Je dirais que si la lecture nous apprend des choses, c’est toujours plus ou moins malgré nous.

Ces connaissances que les livres nous apportent, ce sont avant tout des ouvertures sur des mondes auxquels nous n’aurions pas accès. Comme le disait Ruskin, on peut grâce à un livre “avoir une fois dans sa vie le privilège d’arrêter le regard d’une reine.” Ce même pouvoir d’irréalisation, direz-vous, le cinéma le possède, et nous pouvons également accéder grâce à lui à des univers qui nous sont inconnus. Il serait stupide de le contester. Mais la puissance ou la magie de la lecture tient, par rapport à lui, à son étonnante économie de moyens : juste de petits signes noirs sur du papier blanc. Il n’y a pas d’acteur qui vient faire écran entre nous et le personnage qu’il incarne. Personne ne nous impose son visage quand nous lisons un livre. Tout se passe dans notre tête, et tout s’organise en fonction de notre personnalité propre. Au cinéma, il nous arriverait plutôt d’oublier le personnage au profit de l’acteur. Ce n’est bientôt plus Mme Bovary que nous regardons, mais telle ou telle actrice dont nous savons qu’elle a tourné dans tel ou tel autre film, ou qu’elle est mariée avec tel ou tel producteur, ou qu’elle vient de sortir un disque, etc, etc… Notre imagination se trouve alors parasitée par quantité d’éléments secondaires qui n’ont aucun rapport avec l’oeuvre proprement dite. Le phénomène identificatoire est dévié ou perverti. Et surtout, nous ne sommes plus libres de donner à notre héroïne le visage même de nos désirs.

C’est ici, à nouveau, la pureté de la lecture que je souligne, autant que sa docilité. Et pour accentuer encore cette idée, j’aborderai un autre aspect qui est la relation entre lecture et mémoire.

La lecture est une mémoire

Proust a célébré la beauté des lectures enfantines. Ce sont à coup sûr les plus émouvantes, car ce furent les premières. Chacun se souvient des premières histoires qu’on lui a lues. Et si leur souvenir est si touchant, c’est qu’elles associent quatre choses : la présence d’une voix maternelle, le cérémonial du coucher, la découverte progressive du langage, les premières échappées de l’imagination vers des mondes inconnus. Cette mémoire-là, on pourrait l’appeler la mémoire du bonheur.

Mais Proust a surtout observé que ces lectures enfantines ont déposé en nous, plus que le souvenir de leurs histoires, celui “des lieux et des jours où nous les avons faites”. C’est dire que les livres ont ici parfaitement rempli leur office : ils nous ont séduit pour s’effacer ensuite devant quelque chose d’infiniment plus précieux qu’eux-mêmes qui est la vie. Ils ont représenté de tels moments de bonheur que le souvenir de leur entourage l’emporte sur celui de leur contenu, ou plutôt que leur entourage s’est amalgamé avec leur contenu. Si je sors du grenier tel vieux livre d’histoires que ma mère me lisait lorsque j’étais enfant, ce n’est pas la mémoire de l’histoire qui me revient, mais le souvenir même de ma mère.

Ainsi pourrions-nous dire que la lecture fixe l’enfance. Elle en sauve, elle en imprime au sens propre la mémoire. Curieusement, les endroits où nous sommes allés, les maisons dans lesquelles nous avons vécu, les chambres où parfois nous nous sommes endormis, resteraient moins gravés dans notre mémoire si le souvenir des livres (c.a.d. d’une vie imaginaire) n’y était lié. Encore une fois, c’est un détour par l’imagination, c’est-à-dire par ce qui n’existe pas, qui permet notre relation au réel et qui la sauve ou l’accomplit.

La lecture est donc ce sortilège qui, loin de se fermer sur soi-même, s’ouvre sur autre chose que soi-même. Elle est une forme d’expansion.

La lecture est une expansion

On pourrait la définir à travers l’image d’une fleur sèche qui reprend vie quand on l’arrose, ou d’une fleur en papier pliée qui se déplie dans l’eau.

Car un livre c’est d’abord un volume clos qui se déplie puis se replie et se range : cela est vrai pour sa réalité physique comme pour sa vie imaginaire. Une page imprimée est un espace restreint, austère, d’allure rébarbative même, mais qui se dilate étrangement dans l’esprit qui en fait la lecture. Celle-ci consiste donc dans un curieux phénomène d’expansion et de conversion de la page imprimée. Si vous observez une personne en train de lire, vous verrez quelqu’un d’infiniment concentré, qui ne se préoccupe plus de ce qui se passe autour de lui, et dont toute l’attention est requise par une succession de lignes noires de petite dimension. Or, ce qui se passe dans la tête de cette personne est précisément tout le contraire de ce que son apparence laisse entrevoir : un voyage à travers l’espace et le temps, une sollicitation des sens et des émotions, une vie intense mais invisible. Il y a dans la lecture quelque chose de jubilatoire qui tient sans doute à ce violent contraste entre la modestie de l’objet et sa puissance d’évocation. Le lecteur est quelqu’un qui se déplie de l’intérieur et qui s’épanouit sans même que bouge un seul muscle de son visage.

La lecture est une expansion car elle est aussi une traduction. Elle consiste à détailler et interpréter des signes et des scènes, tout comme l’écriture consiste à détailler et interpréter le monde. Lire, c’est donc recouvrer le sens du détail. Et faire ainsi sortir de sa compacité et de son inertie…

Ce déploiement que le livre permet, je le caractériserais alors comme un emboîtement de lectures. En effet, on ne lit pas seulement l’ouvrage que l’on tient entre les mains. La lecture que l’écrivain a fait du monde se trouve prise dans celle que le lecteur fait du livre. Et cet emboîtement de lectures est aussi un emboîtement d’écritures, puisque l’écrivain est aussi un homme qui a lu et qui a aimé les livres. Comme le disait Claude Simon dans son discours de Stockholm, “c’est le désir d’écrire suscité par la fascination de la chose écrite qui fait l’écrivain”. De sorte que le lecteur, en même temps qu’il fait travailler son propre esprit ou son propre imaginaire, est reçu dans la communauté même des écrivains par son amour du livre.

La lecture est une écriture libre

J’irais alors jusqu’à dire que la lecture elle-même est une écriture. La vie imaginaire du lecteur constitue en effet un travail d’écriture interne symétrique dans sa tête de celui qu’a produit avant lui l’écrivain. Le lecteur ne se contente pas de déchiffrer, il crée. Selon Sartre, “le lecteur a conscience de dévoiler et de créer à la fois, de dévoiler en créant.” La lecture en effet est une invention, une projection, une recomposition personnelle. Pour chacun de nous les mots ont une histoire différente. Ils renvoient à des réalités différentes, ils portent la marque de perceptions et d’expériences tout à fait singulières. Chacun de nous possède par ailleurs sa syntaxe personnelle, c’est-à-dire sa manière propre d’articuler les images et les pensées les unes aux autres, selon son rythme propre.

Encore une fois, au cinéma, je ne possède pas cette même liberté : je suis mené de bout en bout par l’enchaînement des plans et des séquences, je ne peux pas m’en sortir, je ne peux pas laisser mon esprit suivre ses propres méandres, je ne peux pas ajouter mes propres chapitres rêveurs à l’histoire. Le film, surtout s’il est réussi, me happe et me maintient en son pouvoir. Il y a en lui quelque chose de totalitaire (ce qui explique que nous puissions passer des heures à regarder des navets).

Dans un article du Monde de 1981, Bertrand Poirot-Delpech opposait la liberté de la lecture à “la dictature poisseuse de l’image identique pour tous”. Il y a en effet une univocité de l’image qui s’impose avant tout à l’oeil par son évidence. Une image, ça se regarde, mais ça ne se discute pas, car ça ne montre que ce que ça veut montrer, et ça ne dissimule que ce que ça veut dissimuler. Flaubert disait : “Une femme dessinée ressemble à une femme voilà tout. L’idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles, tandis qu’une femme écrite fait rêver à mille femmes.”

Dès lors, la valeur de la lecture, qui est une compagnie, tient paradoxalement à la solitude dans laquelle elle nous laisse. Nous ne sommes pas en présence des êtres dont nous lisons l’histoire ni des choses ou des mondes qui nous sont offerts. Nous demeurons libres de notre rythme, de nos pensées, de nos écarts, de notre “quant-à-soi”.

La fécondité même de la lecture tient donc à cette liberté qu’elle ne brise pas, mais accroît au contraire, puisqu’elle excite notre conscience et toutes nos facultés intellectuelles. Selon Jean-Paul Sartre, “l’auteur écrit pour s’adresser à la liberté des lecteurs et il la requiert de faire exister son oeuvre.” La lecture se définit alors comme “un pacte de générosité entre l’auteur et le lecteur”. C’est ainsi que deux êtres qui ne se connaissent pas se donnent mutuellement la vie : le lecteur fait exister l’écrivain qui, de son côté, aide son lecteur à mieux se connaître et mieux vivre.

La lecture est une découverte de soi

C’est ici le moment de rappeler le célèbre mot de Proust : “En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L’ouvrage d’un écrivain n’est qu’une espèce d’instrument optique qu’il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que sans le livre il n’eût peut-être pas vu en soi-même.”

Pour illustrer cette idée par une toute autre image, je dirais que chaque livre est semblable à une écorce dont chaque lecteur tour à tour serait l’arbre. Le lecteur seul ramène de la vie sous l’écorce.C’est la lecture qui est la sève.

En latin “liber” signifie écorce et livre, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’à l’origine on écrivait sur l’écorce de certains arbres1. Mais “liber” en latin veut également dire “libre”, “enfant” et “vin” : que la lecture soit une boisson qui donne de la force, une ivresse, une enfance et une liberté.

Cette sorte de philtre qu’est la lecture vient restaurer une confiance en l’idéalité du langage. Cet idéal que nous recherchons et que nous nous désolons de ne pouvoir retrouver nulle part, les livres en restaurent en nous l’idée, à cause de leur beauté même. N’est-il pas vrai que l’on attend toujours plus ou moins d’eux qu’ils viennent nous livrer la clef de la vie ou tout au moins qu’ils nous en rendent le goût.

Ainsi que l’observe Proust, le propre des livres est de “nous donner des désirs”. Ce qui est conclusions pour l’auteur devient incitation pour le lecteur.

La lecture n’est pas une fin, mais un commencement. Elle n’est pas une fuite, mais une rencontre.

***

Montaigne : “faire lire un enfant, ce n’est pas emplir un vase, c’est allumer un feu.”

Je ne voudrais pas conclure cette apologie sans rappeler combien les écrivains ont célébré la vie et combien celle-ci leur paraît préférable à la beauté même qu’ils produisent. Gide, par exemple, critique dans Les Faux Monnayeurs l’un de ses personnages en disant de lui : “Il a trop lu déjà, trop retenu et beaucoup plus appris par les livres que par la vie.” Ou encore, dans les Nourritures terrestres, cette phrase que je cite de mémoire : “il ne me suffit pas de lire que les sables des plages sont doux, je veux que mes pieds nus le sentent.”

Faut-il donc craindre de perdre dans les livres le goût de la vie ? Je ne le crois pas. Les livres sont des instruments simples et dociles qui n’aspirent eux-mêmes en fin de compte qu’à s’effacer, une fois leur office accompli, devant la vie même qu’ils nous ont aidé à mieux percevoir. Les livres viennent répondre au besoin qu’on en éprouve. Ils sont ce qu’on en fait. Ils ne s’imposent pas à nous et nous tombent des mains si nous n’en voulons pas.

Je ne crois pas non plus qu’il soit souhaitable de passer sa vie dans une bibliothèque. Il me semble plutôt que la position la plus juste est celle qui conduit à circuler entre le dehors et le dedans, entre la vie réelle et la vie rêvée, entre le côté des choses et le côté des mots, entre l’expérience de la vie et sa compréhension ou sa décantation dans l’écriture. Paul Valéry disait “Tout homme est fait d’une maison et d’une abeille”. J’aime cette image, qui vaut pour l’écrivain comme pour tout individu, car elle souligne à la fois la mobilité de l’être humain et son besoin d’immobilité, de travail, de repli sur soi et de compréhension. Ce battement de la vie est aussi un battement de cœur.

Note

[1]. Voir Michel Tournier, Petites proses, Gallimard, “Folio”, 1986, p. 165.

Ecrire la poésie, (1/5) : Un devoir à chercher, avec Jean-Michel Maulpoix. Les Chemins de la connaissance Émission diffusée sur France Culture le 07.03.2005. Par Jacques Munier et Christine Berlamont.

Image de une : Kees Van Dongen, La Lecture, 1911.

- Eloge de la lecture - 6 novembre 2020

- Stéphane Lambion, Volutes de fumée bleue - 6 novembre 2020