On peut passer une vie à parler ou à se taire ;

je me tais en écrivant

G.D. 1988

En janvier 1989 l’occasion s’est enfin présentée. Restaient à définir les orientations et le cadre… Travail sur les oeuvres, lente imprégnation raisonnée de l’historique du travail, contacts divers avec Gérard Duchêne, rapport avec sa terrible écriture critique : Gérard Duchêne est un redoutable analyste de son propre travail… En fin de compte une position est prise en commun qui m’agrée complètement, parce qu’elle me paraît aussi bien “coller” à la démarche de Duchêne qu’au type de relation que j’ai pu tisser avec elle et… avec Il.

Gérard Duchêne me parle d’un texte qu’il vient d’écrire et qui se présente comme réponses à une série de questions de lui-même, à lui-même. Je lui propose aussitôt de me poser les mêmes questions auxquelles je répondrais moi-même, en signant de mon nom, mais en écrivant à la troisième personne, comme si j’étais lui, mais étant entendu qu’il ne s’agirait aucunement pour moi d’adopter son point de vue. Il nous serait loisible par la suite, si nous y voyions intérêt, de comparer les deux séries de réponses.

Ainsi a été fait… Le texte qui suit est écrit à la première personne, mais souviens-toi, lecteur, que c’est le critique qui écrit.… Ça me paraît tout à fait conforme à la démarche du “Journal d’Il”. Une dernière chose dans l’organisation de cette singulière interview : toutes les questions ont été écrites par Duchêne à la suite l’une de l’autre sans attendre mes réponses. Mais j’ai donné les réponses sans prendre une connaissance préalable de la totalité des questions… C’est un autre élément de la règle du jeu.

Au seuil de dire pourquoi, peu à peu, cette œuvre a pris pour moi une telle importance telle que je la situe parmi les plus grandes, ma réticence n’est du coup doute qu’au doute que je fais peser sur ma capacité à la présenter à la hauteur de sa valeur.

Portrait de Gérard Dufrêne

Questions (IL): Gérard Duchêne

Réponses (JE) : Raphaël Monticelli

1989

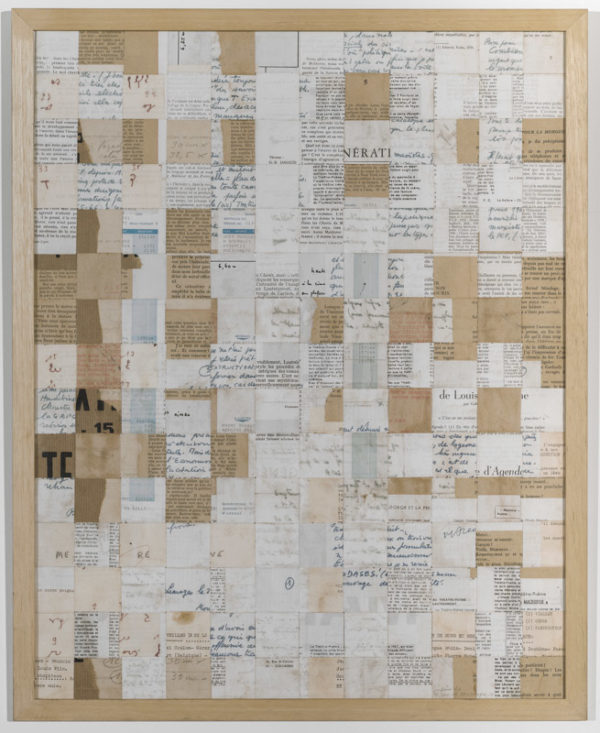

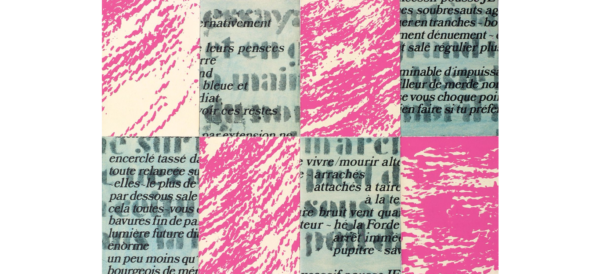

J’ai choisi de peindre avec le texte comme matière première GD

Détournements, 1975

Tressages, 1973

Je ne peins pas avec quoi, mais avec comment.

J’inscris pour me taire…

G.D.

Livre trempé dans la peinture, 1975

Livre reconstitué, 1975

*

C’est la distance entre l’oeuvre et le produit ‑entre la production et la consommation qui crée le champ de rupture. Non la volonté idéologique qui détermine le geste.

Cette “rupture” tient à une fantaisie ‑hors convoitise de faire. Une façon de faire qui se situe déjà en dehors de soi-même ‑comme si “l’autre” peignait son autoportrait. Comment alors “se reconnaître” dans le miroir où heureusement ne figurait plus qu’un inconnu ‑le portrait de soi miraculeusement ailleurs. Mais où ?

G.D.

*

L’art n’existe que par la pratique et ‑pourrait-on dire-

presque uniquement grâce au lieu où il se fabrique : l’atelier.

((Celui-ci devenant peu à peu le cerveau du peintre,

l’espace de son devenir

G.D.

*

Le fait de peindre engage le corps comme outil mais surtout

la totalité de l’individu comme acteur de sa propre perte.

Pas de transformation en vue d’un « meilleur » mais au moins

la perte des principes même qui nous déterminent. Approche d’une

disponibilité impertinente et amorale …

G.D.

*

Mon travail est une façon d’effacer les traces au fur et à mesure de

l’avance. Niveler ‑supprimer les alibis- les fausses raison de se

croire plein de quelque chose.

G.D.

Mon travail est une façon d’enterrer une existence.

G.D.

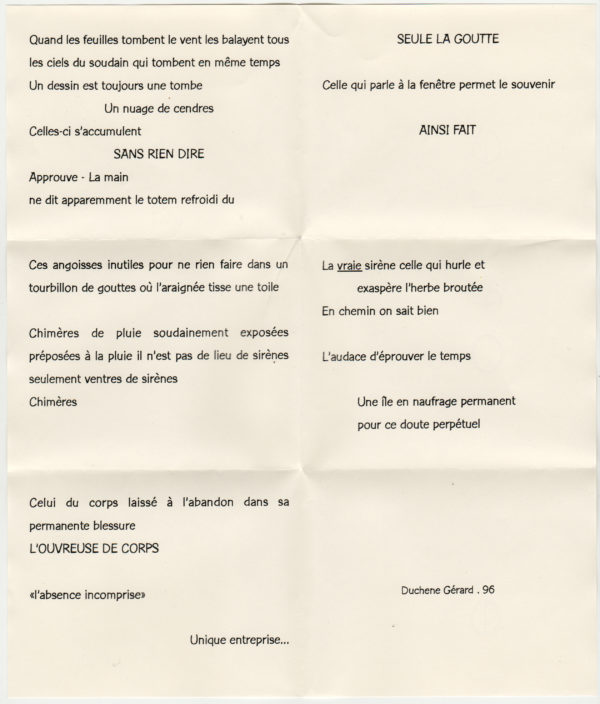

Le mot feuille s’inscrit sur l’arbre, 1996

*

Le travail fini est toujours un fragment donc un déchet du travail en cours

G.D.

Brouiller les cartes, 1975

Sans cornes ou cent regards, 1996

*

Ce va et vient entre l’orgueil et la connerie devrait conduire à une humilité ou à une forme de lucidité d’un jeu conscient et accepté.

G.D.

*

L’œuvre vit son dernier sommeil sans lanterne pour la veiller sinon la

grâce du critique ou de l’écrivain qui perdure sa trace dans l’infini de

son propre sommeil

G.D.

3 pages froissées collées, 1973

*

L’art c’est la mort de la lettre.

L’être à partir duquel on transmet la mort

La mort du présent pour une présence de l’éternité

éternité de l’absence de l’œuvre

au profit de la présence du peintre

qui

trouverait dans ce présent l’éternel que lui confère ce refuge dans

l’histoire.

G.D.

Présentation de l’auteur

- Murmure des Ténèbres - 6 mai 2020

- Mots d’Ils, entretien avec Gérard Duchêne - 5 janvier 2020

- Dialogue d’Absents : Gérard Duchêne et Raphaël Monticelli, à propos de Max Charvolen - 5 janvier 2020