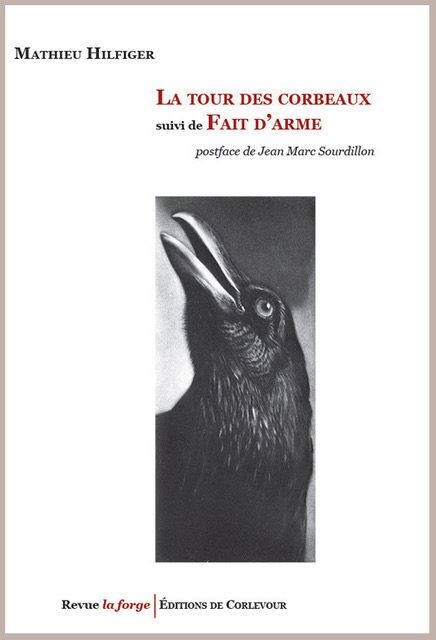

Ce livre réunit deux textes formellement différents et apparemment sans liens au premier abord : un court récit poétique en forme d’apologue mais sans leçon, et un dialogue entre un professeur et son assistant. Ce qui les lie pourtant, au point qu’ils peuvent ne faire qu’un malgré leurs différences, c’est le thème central de la guerre qui constitue une sorte de champ de profondeur sur fond duquel les images et les pensées se déploient. La guerre est ce lieu privilégié où se manifeste le déchaînement des volontés de puissance et c’est à son exploration que travaille de façon différente chacun de ces deux textes.

Le premier, le récit de « La tour des corbeaux », installe un espace sous la forme d’une sorte de tableau, une situation de désolation comme à l’issue d’une guerre ; le second, « Faits d’armes », introduit dans ce contexte, en même temps que deux êtres humains qui pensent et qui se parlent, la nécessité de la résistance. Une résistance fragile qui repose sur le frêle appui de la liberté individuelle et le courage d’oser penser par soi-même. « La tour des corbeaux » peut ainsi se lire comme l’énoncé des didascalies du drame qui suit, sa mise en perspective.

*

Lisant « La tour des corbeaux », le récit qui ouvre le livre, on pense aux petites fables énigmatiques de Borges ou d’Italo Calvino. S’y mêlent des éléments très différents (la réalité écologique de la disparition des corbeaux, les grands mythes fondateurs, Babel, le dialogue des oiseaux de Farid al-Dîn Attar, l’actualité, Ésope, La Fontaine, Kafka etc.), dans une sorte de tournoiement des références qui toutes se lient dans un mouvement fluide, limpide, très bien écrit. Des images fortes restent après la lecture : ces paysages d’hiver avec ciel de neige traversés par des bandes de corbeaux errantes et heureuses, glissantes et croassantes, ou cette haute tour lisse, ajourée, ouverte sur l’espace et la hauteur, où la lumière et le vent ne cessent de se croiser dans un mouvement tourbillonnant.

Mathieu Hilfiger, La Tour des corbeaux, suivi de Fait d’arme, postface de Jean-Marc Sourdillon, Editions de Corlevour, 2025, 80 pages, 16 €.

Bien sûr, aucune leçon ou signification ultime n’est donnée à ce conte, comme l’exige l’art du narrateur selon Walter Benjamin. Il acquiert de la sorte comme un champ d’oscillation. Le lecteur est libre de faire résonner comme il le sent la vision du texte avec sa propre expérience, ses propres hantises. On peut penser, par exemple, à cette dérive possible qui est inscrite dans la discipline philosophique depuis Platon : viser l’absolu pour être dans la maîtrise et le pouvoir, pour coloniser le monde et les êtres une fois ceux-ci réduits à l’état d’abstraction, enfermés dans la grande tour de l’être, du langage ou de la logique. Tout le contraire de naître.

On peut penser également que cette tour de Babel des corbeaux n’est pas sans lien, par sa structure tout au moins, avec le panoptique de Bentham revu par Foucault dans Surveiller et punir, et que cette figure plus ou moins allégorique permet de considérer la volonté de puissance dans ses fondations, d’en donner sous forme d’image une sorte de modèle concret. Libre à nous ensuite d’interroger à travers elle le pouvoir sous toutes ses formes dès lors qu’il s’éprend de lui-même, tourne sur lui et nous conduit à notre propre destruction. Cette figure résonne durement dans le monde contemporain où elle pourrait s’appliquer à tant de situations : le climat, la disparition des espèces, l’assèchement des terres et la montée des eaux, les nationalismes, et notamment poutinien, les fanatismes religieux, la logique de la spéculation boursière, le palais des miroirs déformants des réseaux sociaux, le narcissisme occidental, etc. Ce texte agit à la manière d’un miroir et fait de nous des corbeaux ivres de leur intelligence et de leur capacité technologique, de leur capacité de « croascence » (mauvais jeu de mots, mais parfaitement justifié ici). Il faudrait mettre bien en vue dans nos imaginaires cette tour dressée du solipsisme et de la volonté de puissance comme la représentation du plus terrible piège que nous nous tendons à nous-mêmes et où nous tombons, parfois sans nous en apercevoir. Voilà un récit nécessaire.

*

Ce qui me frappe dans « Faits d’armes », le deuxième texte du diptyque, outre les passages à la fois poétiques et romanesques sur la vie des partisans dans la forêt ou les allées et retours entre la cabane (mi-Walden, mi-Charmettes) et l’abbaye, c’est la beauté formelle de la structure. Le dialogue présente deux récits en miroir, celui du Professeur et celui de l’Assistant. Le passage du premier au second suit très naturellement le mouvement d’un renversement du rapport de force – celui qui apparaissait comme dominant devient le dominé et, surtout, celui qui se donnait l’allure d’un authentique résistant (tout en traitant l’autre de « collabo ») se retrouve de fait dans la position du collabo à mesure que le véritable résistant se révèle en face de lui dans la figure de son vis-à-vis. Entre les deux, troisième terme absent du dialogue, sorte d’épicentre permettant l’équilibre fragile du milieu : la figure plus ou moins mythique de l’Auteur (maître plus que professeur), se nourrissant de musique, réfléchissant sur les possibilités de l’imagination, écrivant d’instinct et non pas selon les règles, quitte à introduire l’incorrection et l’irrespect dans sa propre langue… Le Professeur, qui a été autrefois son assistant, n’a pas su voir en lui un maître, et le trahit même à sa façon en en dressant un portrait-charge. L’Assistant, en revanche, sait reconnaître en lui un maître à travers le portrait déformé qu’en donne le Professeur, preuve qu’il sait interpréter. Voilà pourquoi l’annonce de la venue de l’Auteur contribue à la rupture de l’équilibre des forces en faveur de l’Assistant et préfigure le renversement final. En effet, l’Assistant ne peut pas, pour penser, s’appuyer sur une expérience qu’il n’a pas pu acquérir encore (ce que lui reproche le Professeur), mais il sait pouvoir compter sur celle d’un homme – un modèle – qui a déjà fait ses preuves.

Ce que ne supporte pas le Professeur, au point que c’est devenu chez lui une sorte d’angoisse et d’obsession, c’est non seulement qu’on crée du nouveau, mais surtout qu’on bouscule les règles pour le faire (par ignorance ou maladresse, selon lui), qu’on mêle le même avec l’autre, qu’on confonde (« mélange ») les expressions consacrées, qu’on introduise un menu chaos dans la langue. Très exactement ce que Paul Ricœur appelait « la métaphore vive » sous son jour positif. En revanche, parce qu’il est fils d’hôteliers, l’hospitalité a pour l’Assistant une valeur cardinale, il la place au-dessus du respect sous toutes ses formes (notamment hiérarchiques). Cette valeur dicte aussi sa relation avec les mots et les tournures dans la langue.

Pourtant, ce qui me touche le plus, je crois, dans cette histoire, c’est que la véritable raison de ce renversement est peut-être moins esthétique (la création contre l’érudition ; l’usage libre des possibilités de la langue contre le respect de la grammaire, etc.) que moral. Si le Professeur, résistant dans sa jeunesse, collabo, si l’on peut dire, ou même occupant, dans son âge mûr, est sorti de l’esprit de la résistance et de cette fidélité à l’intuition qui la fonde (ce que sont les véritables Lumières – sapere aude), s’il a trahi et son maître et les Lumières, c’est parce qu’un jour il a renoncé à la morale. Tel est l’événement à mon sens central dans cette pièce : le manquement à l’intuition éthique. Il a perdu son âme à la lisière de la forêt. Symboliquement peut-être, cela signifie qu’il est sorti de la résistance, qu’il a renoncé au recours aux forêts, lieux privilégiés des maquis. Mais c’est aussi à la lisière de la forêt qu’il a tué un jour, très froidement, un homme, d’un coup de bûche, parce que celui-ci le menaçait. S’est produite là une fracture irrémédiable, c’est le cas de le dire, avec l’esprit des forêts, les valeurs de résistance dont elles constituent symboliquement la réserve, mais aussi avec l’intuition, le sens des Lumières, l’amour des bêtes, le goût pour la musique, la confiance dans l’imagination, le sens de la douceur, etc. À la place sont venus se glisser dans son esprit, dans sa manière de penser et de se comporter, l’ambition, l’attrait pour le légalisme et le respect purement formel des règles, ou encore, dans leur sillage, le désir du pouvoir et de la respectabilité – le pouvoir de noter, de sanctionner, alimenté par le ressentiment et l’envie. Voilà ce qui arrive à qui a coupé le contact avec le mouvement de la vie en soi, l’intuition qui le guide. La sécheresse, le formalisme, l’autoritarisme et le ressentiment.

Enfin, le coup de force poétique de ce texte est, peut-être, dans la façon dont l’Assistant manifeste sa révolte et effectue le renversement dans le dialogue. En répondant « loin s’en faut » au Professeur, c’est-à-dire reprenant mot pour mot cette expression que celui-ci avait proscrit dans les copies de ses étudiants, en la faisant passer de l’écrit à l’oral, il fait exister, il actualise la liberté et en même temps la morale. Ce qui était formellement interdit ou répréhensible, voilà qu’il le fait surgir dans le face à face et la situation réelle. Il sort la parole de sa cage et de ses gonds. Ce qui est peut-être une erreur syntaxique selon Grevisse, une maladresse dans le discours oral, ne constitue pas, ne constituera jamais une faute morale ; et même au contraire, elle rétablit un courant de vie dans le langage et avec lui la dimension éthique dans la vie de la pensée, parce qu’elle actualise les valeurs et a pour effet de chasser les imposteurs.

C’est en outre exactement ce qu’elle dit, si l’on y prête attention. Puisqu’elle propose de se tenir à distance de ce qu’il faut (du moins, c’est ce qu’on peut entendre : loin de ce qu’il faut…), c’est-à-dire des règles quand celles-ci obstruent le regard et la pensée, se figent en lois au détriment du droit, enferment la vie de l’esprit dans des formes qui le stérilisent, l’asphyxient et à plus ou moins long terme le tuent. Oui, elle rétablit la liberté en même temps que la justice, c’est-à-dire la visée éthique sur la scène et dans la langue. Elle accomplit ce qu’elle dit, elle est parole performative, subversive et salvatrice. En elle, l’acte esthétique ne se sépare pas de l’acte moral. Elle est « un fait d’armes » à elle toute seule, un acte de résistance, mais sans armes et sans violence. Juste la parole, mais une parole juste. Elle ne tue personne.

Présentation de l’auteur

- Paroles de résistance — Postface à La Tour des corbeaux suivi de Fait d’arme de Mathieu Hilfiger - 6 septembre 2025

- Philippe Jaccottet en Pléiade - 21 février 2014