Une des toutes premières rencontres à avoir été publiée sur Recours au poème, parue en octobre 2012.

∗∗∗

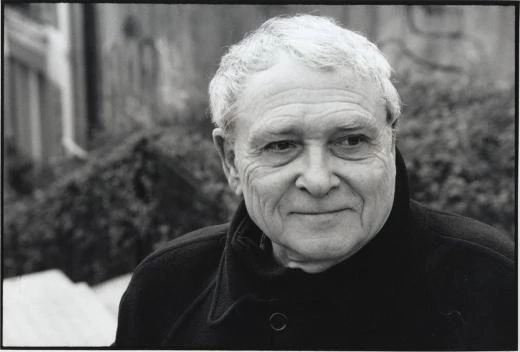

Natacha Lafond et moi-même avions rencontré Yves Bonnefoy en janvier 2004, dans son bureau du Collège de France, pour un long et passionnant entretien, qui était destiné au numéro de la revue Le Bateau Fantôme portant sur le thème du « livre ». Cet échange consista principalement dans la discussion des questions que nous avions préparées, mais aussi dans l’évocation chaleureuse de nombreux souvenirs littéraires.

Comme le lecteur pourra le constater, le poète a répondu à nos questions sous la forme d’un court essai, ou, si l’on préfère, sous la forme d’une longue lettre adressée aux questionneurs ; mais il demeure, dans son discours et son esprit, un entretien.

Sur les trois parties de ce texte, la première, la plus longue (elle couvre la moitié de l’ensemble) est reproduite ici pour Recours au poème. Le texte complet a paru la première fois dans la revue Le Bateau Fantôme, n°4, « le livre », 2004.

Mathieu Hilfiger

∗∗∗

Cher Mathieu Hilfiger, chère Natacha Lafond, j’ai lu vos questions, je leur ai trouvé beaucoup de sens, et c’est au point que je souhaite que vous les placiez, toutes ou au moins certaines, au seuil de ces réflexions. Mais permettez-moi de vous répondre comme si vous ne m’aviez posé qu’une seule grande question, celle du rapport que j’entretiens, ou qu’un écrivain peut entretenir, avec le livre, le livre comme tel… Car c’est là un problème que je suis loin de maîtriser, d’où suit qu’avant de m’arrêter à vos points de vue plus particuliers, j’ai besoin de faire un retour sur moi, qui risque de prendre tout mon temps.

Un retour qui doit pour commencer en revenir à l’enfance puisque celle-ci est dans l’existence le moment où les livres ne peuvent manquer de produire sur leur lecteur prenant conscience de soi leurs effets les plus forts, parfois même bouleversants. Je l’ai déjà rappelé, à chaque fois que j’ai eu à m’expliquer sur la poésie, l’enfance est l’âge où la pensée conceptuelle, celle qui aborde les choses par leurs aspects, donc par leur dehors, se met en place dans la parole, dans le regard, mais de façon lacunaire encore, insuffisamment cohérente, d’où des failles entre ses propositions par lesquelles la plénitude de l’immédiat, en passe d’être oubliée, se marque dans l’esprit avec du coup un relief, une qualité de mystère, qui pourront hanter la mémoire pour tout le restant de la vie. Et ce souvenir, c’est alors le bien de la poésie, qui cherchera à le préserver dans tous ces mots de la langue que la vie adulte, pour sa part, ne peut que concéder ou abandonner aux concepts.

Or, ces mots, où vont ainsi se retrouver aux prises les deux regards, celui du logos conceptuel organisateur du monde où l’on a à vivre, ou déjà les grandes personnes vivent, et celui d’auparavant, qui percevait les êtres et les choses dans leur immédiateté, leur unité, où se présentent-ils à l’enfant qui grandit sinon dans les livres qu’il lui est donné de lire ? Je me propose donc de retrouver la façon dont j’ai vécu, pour ma part, le fait du livre. De comprendre comment un livre peut, comme tel, troubler la pensée, par sollicitation de ce que j’appellerai l’imagination métaphysique : non celle qui se complait à rêver de situations simplement inactuelles, inaccessibles, dans la réalité comme elle est, mais celle qui conçoit des degrés supérieurs de celle-ci, et veut se porter vers eux.

Un livre ? Mais remarquons d’abord l’ambiguïté de ce mot qui désigne aussi bien une œuvre littéraire, par nature immatérielle, que le volume où on peut la lire, en ce cas du papier, de la chose imprimée, une couverture, neuve ou usée, tous éléments offerts au regard sans relation évidente avec ce dont le texte fait part : le livre, en ce sens du mot qui est le plus vaste autant que le premier, ayant sa vie indépendamment de l’œuvre. Le même vocable a deux acceptions profondément différentes. Et pourtant ! N’y a‑t-il pas entre ces deux réalités, l’entité purement mentale et l’objet physique, quelque chose pour les unir en nous qui sera plus que le simple fait que l’une soit le véhicule de l’autre ?

Telle la question que je dois me poser sans plus attendre, car je vois bien qu’elle peut expliquer beaucoup de mes rencontres les plus anciennes avec les livres. Très importants furent pour moi les petits volumes d’une certaine collection Printemps à laquelle j’ai déjà fait allusion dans d’autres écrits mais dont il me faut reparler, de ce nouveau point de vue. On m’avait abonné quand j’eus neuf ans aux petits ouvrages de cette série bimensuelle, je les recevais par la poste, 64 pages de minime format gardées ensemble par deux agrafes avec trois ou quatre illustrations, du dessin au trait, sous une couverture en couleur, elle aussi une belle image. Et ces petits romans, que j’attendais avec impatience un jeudi sur deux, c’était bien, tout d’abord, un livre, au sens matériel du mot : l’enveloppe que l’on déchire et cette ressemblance aux publications antérieures que l’on est ravi de constater dans la livraison nouvelle, avec beaucoup d’affection pour cette typographie, cette minceur souple qui ont déjà apporté de si séduisants récits. Ces livres, je ne les abolissais pas dans l’acte de la lecture, je les conservais, avec respect, avec compassion aussi pour leur fragilité évidente.

Et le même intérêt pour l’enveloppe des textes, je l’ai éprouvé tôt après cette première expérience de lecture dans l’espace plus austère mais tout aussi fascinant des Classiques Vaubourdolle, petits livrets voués à toujours la même présentation matérielle et eux aussi très minces et bien fragiles, dans leur refermement sur des textes cette fois imprimés serrés et avec une encre un peu trop grise mais qui me paraissait annoncer ainsi une difficulté essentielle. Il y avait à la maison un certain nombre de ces brochures, aussi quelques autres de chez Hatier, et j’y découvrais Andromaque, Britannicus ou Le Cid, je lisais subjugué ces tragédies, mais cette fascination pour des textes ne me faisait pas oublier leur vêture, et quand je regardais en quatrième page de couverture la longue liste des ouvrages « de la même collection », c’est à celle-ci que je pensais tout autant qu’à des œuvres encore inconnues de moi. Je perdais mon regard dans une cohorte de minces livres gris bleu, je m’avançais parmi eux, présences à la fois invisibles et proches qui étaient comme à veiller pour moi dans l’espace qui s’étendait entre le lieu proche et ces œuvres lointaines, énigmatiques.

Car voici bien ce qu’il faut que j’ajoute sans attendre, et qui me reconduit à ma première remarque, sur le regard des enfants, au moins de quelques enfants : ces œuvres, ces livres — dans cette fois le sens littéraire du mot, et en particulier ceux de la collection Printemps -, ne s’ouvraient pas à moi comme le récit d’événements ou de situations d’un monde réel, d’un monde certes inexploré encore mais bien réel ici même, et que mon imagination, mon désir, auraient voulu pénétrer, anticipant sur les années à venir, non, c’était l’imagination métaphysique qui avait d’entrée de jeu pris la barre, et je ressentais ainsi, de façon aussi instinctive que profonde, que ce que je lisais avait son lieu dans un autre monde, un qui, pour avoir les mêmes objets, les mêmes lois, les mêmes paroles que le nôtre, n’en était pas moins séparé de nous par un grand mur invisible. La réalité dite par ces livres, et que rien ne distinguait de la mienne, en fait transcendait celle-ci, elle se situait à un degré supérieur dans l’être, elle était donc inapprochable sinon par la pensée qui ne cessait pas de s’élancer vers les cimes de cet ailleurs, irisées d’une lumière parfaitement mystérieuse.

Rien que de naturel dans cette impression, j’imagine, c’est simplement la mémoire de la présence, celle que j’évoquais au seuil même de ces remarques, qui cherche à s’inscrire dans la figure du monde à mesure que des récits élargissent cette dernière. La mémoire produit ce que dans un de mes livres j’ai appelé un « arrière-pays », un vestige de l’expérience originelle préservé aux lointains du monde comme il faut bien qu’on l’accepte.

Mais ce qui apparaît maintenant et que je dois souligner, c’est le lien que cette rêverie ontologique fait apparaître entre le livre véhicule et le livre texte, entre le contenant et le contenu : le premier se révélant davantage qu’un simple porteur du second, sans effet sur l’œuvre. Existence qu’il est bien, comme le montrait déjà l’affection qu’il sait provoquer, il peut être non tant le guide que je disais tout à l’heure, vers de la littérature encore non lue, que le messager qui vient à nous de cet ailleurs où les personnages et les situations des récits, des drames, paraissent alors résider. Il a un peu de sa vie ici, oui certainement, mais le plus clair autant que le plus secret de son être est « là-bas », à l’horizon du visible. Le livre, le support matériel de l’œuvre, quel est son rapport à celle-ci ? Dans de tels cas, c’est de confirmer qu’elle n’est pas de ce monde.

Un leurre, par conséquent, ce papier, ces caractères typographiques, ces couvertures comme des portes de temple étagées à plusieurs niveaux dans les brumes d’un outre-espace, un leurre car cette imagination d’un ailleurs dans l’expérience de vivre est tout de même un péril, et qu’il faut combattre. Le sentiment de présence, avoir compris — avoir su — que la réalité, c’est l’intensité dans la figure des choses, voilà qui est véridique, c’est le bien que nous recevons de notre mémoire quand elle se fait poésie, mais où le danger commence, c’est quand cette impression de réalité se sépare de nous pour se porter sur des choses rêvées ailleurs, alors que c’est ici même que ce qui est a son lieu, et doit être reconnu, et vécu. Là-bas, en dépit de l’intensité qu’on y rêve, ce ne sont que des représentations sans épaisseur d’existence, c’est de l’image, rien qui pourra répondre aux besoins de la personne comme il faut pourtant les savoir et les accepter si l’on se veut fidèle au moment premier de présence, présence aussi de soi-même à soi. De telles rêveries sont des leurres, et la poésie, ce sera de se persuader de cela.

Vous voyez, je viens de vous faire part d’une de mes convictions, cette idée que le livre, le livre chose, peut être vécu d’une façon qui fait de lui un péril, en tout cas pour la poésie. Le livre peut être dangereux. Mais l’essentiel, aujourd’hui, ce n’est pas de redire cette expérience, c’est de comprendre la raison pour laquelle un tel leurre se met en place. Pourquoi, comment, le livre qu’on tient entre ses mains peut-il donner lieu à une transmutation des figures qu’on y rencontre, alchimie qui de leur statut ordinaire de simples sténographies de choses et de personnes d’ici tire l’or d’une apparence d’épiphanie ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu’en sa nature même de chose, d’objet matériel, tangible, manipulable, le livre a une forme et des limites. D’où suit que le texte qu’il contient est lui-même délimité, séparé de tous ces possibles qu’auraient été une suite donnée à son récit, par exemple, ou une objection apportée par un critique. Il lui est permis d’exister en soi, resserré sur soi : et c’est de cette virtualité, si le lecteur s’y attache, que la transmutation est la conséquence.

Que sont ces mots, en effet, qu’on rencontre alors dans le livre, qu’on y lit mais en se heurtant à gauche et à droite aux bords du cadre, lesquels renvoient vers le centre, là où sont les phrases du texte, avec leurs indications ainsi absolutisées ? Ces mots ne peuvent parler à ceux qui sont restés au dehors, ils ne peuvent entendre ce qu’on leur dit, rien en eux par conséquent qui puisse prêter à parole, ils ne sont, purement et simplement, qu’une langue, la langue que constituent leurs rapports au sein du livre. Et cette langue est donc libre de déployer ce qui est dans la nature des langues, à savoir qu’elles ignorent le temps de la finitude, celui qui dans nos vies, par la pensée de la mort qui en résulte, oblige à prendre au sérieux les situations du hasard et ne pas douter que c’est ce hasard le réel. Qu’on se laisse capter par une langue en son être propre, qu’on préfère en percevoir les structures plutôt que les employer, et ces structures se font un intelligible, au sens platonicien de ce mot, et quand ensuite on aperçoit cet intelligible dans les quelques figures — c’est le récit — qu’il puise dans le monde sensible pour, en somme, se signifier à lui-même, on voit celles-ci dans sa lumière, on les a perdues pour ce monde, ici, où on peut bien continuer à vivre mais où on a cessé d’exister.

Et cesser ainsi d’exister, c’est évidemment une tentation, puisque c’est cesser aussi bien d’être mortel, et je crois donc que cette façon de se laisser séduire par le livre — autrement dit de profiter de son caractère fondamental, sa capacité de tailler dans la continuité de la parole, de fermer du texte sur soi -, c’est un fait assez répandu dans la communauté des lecteurs, quitte à prendre divers aspects, qui sont diverses manières de promouvoir la langue à l’encontre de la parole. On peut rêver d’un « arrière-pays » et il y a déjà nombre de façons de le faire, soit géographiquement, soit comme nostalgie d’autres moments de l’histoire, mais aussi on peut imaginer l’ailleurs érotiquement, passionnellement, la passion amoureuse, découverte dans des poèmes avant d’être tentée dans la vie supposée vécue, n’étant qu’une des retombées de ce grand mirage. Et d’aucuns, enfin, profiterons de ce qu’une langue, c’est de l’oubli de la mort, c’est décharger le vivant du sérieux de l’existence, pour se mettre à jouer avec les signifiants de l’idiome ainsi offert à la paresse de vivre, et ce sont alors ces analyses critiques comme on en voit souvent aujourd’hui, analyses-jeux faites à l’aide des simples formes, ou ces livres puisés dans le matériau de rien que la langue par une combinatoire qui élargirait son champ à, rêve-t-on, pauvrement, tout ce qu’on pourrait faire d’intéressant sur cette terre.

C’est en ces régions extrêmes du consentement au mirage, régions plutôt désertiques, que je commence, pour ma part, à m’attrister de la révérence, si ce n’est de l’idolâtrie, dont notre époque fait parfois montre à l’égard du livre, compris comme un texte d’entrée de jeu assumant le fait de son cadre, et y trouvant son bonheur. Pourquoi faudrait-il qu’un livre soit, comme tel, une fin ? Que l’idée d’écrire un livre fasse trembler d’émotion ? Que l’on s’enferme dans l’écriture d’un livre comme si c’était la réponse qu’il faut au supposé non-sens qu’il y a à vivre ? Je n’admire pas l’idée mallarméenne du « Livre » unique, absolu, idée obscure et, heureusement, contradictoire. J’aime profondément Borgès pour son sens exacerbé, en fait douloureux, de la finitude, mais quelle épouvante que la bibliothèque de Babel, à quoi s’est risquée son angoisse !

Mais revenons à mon expérience personnelle du livre, des livres, car ce n’est que par cette évocation que je me sens en mesure de répondre à votre attente. Les mirages produits par la collection Printemps ou par les classiques Vaubourdolle ne furent pas les derniers, j’eus à subir d’autres sollicitations, ce furent par exemple, au lycée, les éditions analogues de quelques auteurs latins et d’abord le manuel de grammaire latine, syntaxe mais morphologie presque autant, surtout dans ses « premières années ». Et la même sorte de transmutation du contenu des ouvrages, je l’ai opérée encore quand, dans mes années de lycée toujours, j’ai pris conscience de l’existence des livres surréalistes. Quel paradoxe ! André Breton y parlait d’ajouter des dimensions à la vie, de lui donner plus de réalité, et pourtant ce qui m’attirait à lui c’était ces livres dont la bizarrerie des textes, les images maintenant explicitement suggestives d’une autre réalité — plutôt pauvrement d’ailleurs, mieux eût valu, mais seul Chirico en était capable, s’attacher aux énigmes de l’évidence immédiate -, le tirage très limité, indice qu’ils n’étaient destinés qu’à un petit nombre d’élus, et, de temps en temps, la fatigue de l’exemplaire, preuve de l’existence de compagnons sur la voie à suivre, faisaient d’eux clairement, indubitablement, des messagers d’un ailleurs cette fois encore.

Reste qu’ils me conduisirent, ces messagers, vers tout de même, à Paris, des êtres qui existaient dans ce monde, belle occasion pour revenir de ce côté-ci de l’image. Et aussi je commençai à écrire, et à publier, je voyais d’autres personnes publier à côté de moi : ce qui changea mon rapport au livre. Bien naturellement ! Le livre-messager dont je viens de parler, c’est ce qui nous vient d’un ailleurs, il ne faut pas en avoir rencontré l’auteur, avoir dû constater que celui-ci n’est, si j’ose dire, que réel. À plus forte raison perd tout prestige possible le livre où prend place un texte dont on est soi-même l’auteur. Ne sommes-nous pas, nous qui écrivons, nous qui publions et qui nous parlons, à jamais du pays d’ici ?

Et qui plus est, d’un pays dans lequel des questions se posent, qui décolorent les rêveries de l’adolescence qui veut durer aussi efficacement que le réveil au matin efface celles des nuits. L’époque, dès 1934, avait commencé à parler très fort. Un autre texte que celui des œuvres littéraires se faisait de plus en plus une incontournable évidence, dans un imprimé, le journal, et aussi un parlé, à la radio, dans les rues, qui bousculaient la forme des livres, la forme inhérente au livre, laissant du coup échapper de leur discours multiple et contradictoire l’aveu de la distorsion par les structures verbales de la réalité comme il faut la vivre. Bien difficile aurait-il été dans ces années-là de ne pas comprendre que la société tout entière, privée ainsi de parole, était soumise à des systèmes conceptuels – philosophies autoritaires, dogmes des églises, idéologies portant ce passé déjà dangereux et coupable à des conséquences sinistres – qu’il fallait critiquer comme précisément des mirages dans la pensée. C’est de ce point de vue que le surréalisme, aussi chimérique parût-il aux yeux de beaucoup, était un guide vers l’existence vécue le plus quotidiennement : vers la « vraie vie », réclamée par Rimbaud, celle qui se sait « réalité rugueuse », anges oubliés, finitude. – Je compris ainsi, en tout cas, ce que suggérait André Breton. J’écrivis un « Donner à vivre » pour le catalogue de l’exposition de 1947, puis un Anti-Platon. Et je me mis à lutter contre ces tentations – je les ai plus tard appelées gnostiques – qui donnent prestige aux livres des autres et à travers eux à tout livre qu’on prend dans ses mains, que l’on ouvre. Quand j’en vins à en publier un moi-même, un qui aurait à circuler tant soit peu et qu’il fallait rendre présentable, je fis attention à sa présentation, à sa typographie, profitant de la liberté que me laissait l’éditeur, mais il n’en mettait pas moins fin à tout un moment de ma vie.

J’étais d’ailleurs déjà dans le projet d’autres livres. Non pas que je voulusse cela, écrire d’autres livres pour le plaisir d’en écrire, mais il fallait bien que se donnât des points d’appui au dehors — des occasions de souffler — le mouvement d’une écriture dont la réflexion sur l’existence incarnée ici, dans l’ordinaire des jours, m’apparaissait désormais la seule valable raison d’être. En cela, oui, je me sens proche de Proust. Et je ne traite pas bien les livres que j’ai écrits et publiés, ces volumes, plus ou moins gros. Leur contenu, leurs moments successifs, je les ai assurément en esprit, autant que ma mémoire me le permet, mais je les garde en désordre, et quand il m’arrive d’en chercher un, s’il n’est pas tout à fait récent, je dois l’arracher à l’étau d’autres bien trop serrés contre lui ou le tirer de sous une pile, qui s’écroule. Ma couronne de lauriers, que je dois bien avoir placée quelque part, en tout cas je ne l’ai pas disposée au dessus d’un beau meuble où mes publications vieilliraient agréablement côte à côte, drapées de papier cristal.

[…]

Photo © Télérama.

- Mise en mouvement, entretien avec Jacques Réda - 7 juillet 2024

- Yves Bonnefoy - 5 juillet 2021

- Isabelle Levesque, Le Fil de givre - 4 mai 2019

- Sotto voce pour les variations lacrimosa de Michèle Finck - 3 juin 2018

- Isabelle Lévesque Voltige ! - 1 mars 2018