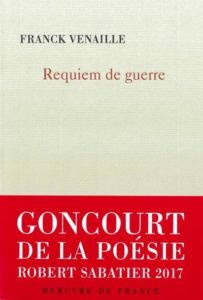

Août 2018 — le carnassier — a avalé Franck Venaille. Se dire qu’il fut accompagné par Michel Cazenave et Richard Soudée, et la sidération nous saisit. Cette émotion, intense, est celle suscitée par la langue de ce grand poète. Les mots, retournés comme des volutes sur eux-mêmes, s’enroulent autour des évidences et en dévoilent d’autres contours, inédits. Le vers devient vecteur de sensations, et plonge dans les souterrains de nos consciences, là où demeure encore la source archétypale de nos représentations. Alors, le poème mène à cet intangible espace qu’est la beauté, de celle qui ne se laisse qu’effleurer du regard, comme une neige immaculée recouvre l’improbable étendue ouverte par le poème. Lire Franck Venaille sera toujours partir pour un périple initiatique. Dans cet article de 2017, Philippe Habans lui rend hommage en restituant ses impressions à la lecture de Requiem de guerre, qui valut à l’auteur le Prix Goncourt de la poésie. A la suite de la note de lecture de Philippe Habans, nous avons joint deux extraits du recueil : le premier et le dernier texte.

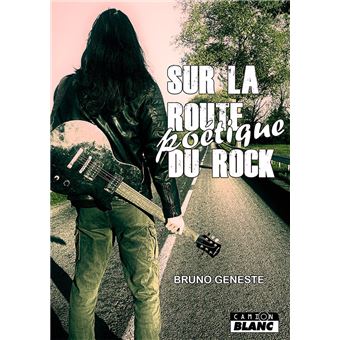

Franck Venaille, Requiem de guerre, Mercure de France,

Poésie Mercure, Paris, 2017, 112 pages, 11 euros.

*

“Je crois que j’ai senti très vite, étant jeune garçon, que la vie était invivable, que c’était quelque chose de trop fort, de trop présent.” La voix de Franck Venaille se fraie un chemin, s’arrête parfois, au bord de l’exténuation, et reprend, comme portée par quelque incertaine lumière au loin 1. Le capitaine de l’angoisse animale 2 a commencé à publier il y a plus de cinquante ans :

mystère de la poésie qui porte en elle cet élan

cet appel de la vie

jusque dans l’arène où les hommes, bientôt, devront

mourir

Ce Requiem de guerre, c’est comme s’il me l’avait lu, dans l’hôpital fantôme où j’étais lui tandis qu’il devenait une de ces apparitions venues l’effleurer – Apollinaire, Verlaine, Nerval, Baudelaire, Kafka, Brecht, Modiano, Cummings, le “rebouteux célèbre” qu’il nomme Simon Freude, et le frère humain par excellence, François Villon.

Le titre – qui évoque le War Requiem de Benjamin Britten – ne renvoie pas seulement à la guerre d’Algérie, qui a marqué l’auteur à vie. Il y a aussi la guerre contre les humbles, qu’il a défendus avec le Parti communiste. Et celle que mène la maladie, ennemi si tenace qu’il s’agit de “guérir de l’idée même de guérir”. Et l’interminable guerre interne, la guerre contre soi où “je suis l’assassin et la victime”.

Après la photo d’un cheval infiniment pensif – il reviendra sous de multiples formes – une parole sort des limbes : “J’ai décidé de mourir avant de naître. Sinon c’est impossible de continuer.” En une séquence liminaire et dix sections sont brassés souvenirs, figures obsédantes, rêves, émotions, pensées intimes, échappées déconcertantes. L’essentiel, l’existentiel, l’incontournable, ce qui nous habite et nous fait. Ballet d’espaces-temps que souligne la sobre élégance des variations – page compacte, poème aux lignes espacées, alternance de vers et de paragraphes apparemment prosaïques, petits pavés de texte numérotés.

Si le poète y affronte douleur et terreur – “Qu’est-ce qu’un corps mort ? Comment passe-t-on d’une certaine hébétude au néant absolu ? ” – il ne fige pas dans le tragique. “Oye ! Oye ! Oye ! ”, s’écrie-t-il cocassement à plusieurs reprises, “ Zim Boum”, “Bingo ! Bingo ! Bingo ! ”. Il explore “la matière sensible / des Ten-dres”, parfois si tellurique : “Elle ! Avec la totalité de son large corps d’aide-soignante, elle me tient serré contre ses muscles, ses os, sa poitrine portée forte et apaisante.” Il nous dit la profondeur, celle qui saisit et laisse sa trace : “Et tout autour de nous, le mystère entier, ce don des oiseaux nés ici.” “Celui qui ne craint pas de vivre dans / ce qui est plus sombre que le noir” est aussi celui qui peut écrire : “je n’ai cessé de vous parler de mon amour de la vie”.

Ce recueil a valu à Franck Venaille le Goncourt de la poésie – il avait reçu au début de l’année le Grand Prix National de la poésie pour l’ensemble de son œuvre 3. Son art puissant et pudique rapproche de soi, des autres et du réel.

—————————————-

1. Au micro d’Augustin Trapenard, https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-02-mai-2017.

2. Titre d’une anthologie parue en 1998 (Obsidiane).

3. Poésie : Papiers d’identité, PJO, 1966 ; L’Apprenti foudroyé, PJO, 1969, Ubacs, 1986, Les Écrits des Forges, 1987 ; Pourquoi tu pleures, dis pourquoi tu pleures ? Parce que le ciel est bleu… Parce que le ciel est bleu !, PJO, 1972, Atelier La Feugraie, 1984 ; Caballero Hôtel, Paris, Minuit, 1974 ; La Guerre d’Algérie, Paris, Minuit, 1978 ; Jack-to-Jack, Luneau-Ascot, 1981 ; La Procession des pénitents, Monsieur Bloom, 1983 ; Opera buffa, Paris, Imprimerie nationale, Littérature, 1989 ; La Descente de l’Escaut, Bussy-le-Repos, Obsidiane, 1995 ; Tragique, Bussy-le-Repos, Obsidiane, 2001 ; Hourra les morts !, Bussy-le-Repos, Obsidiane, 2003 ; Algeria, Paris, Melville / Léo Scheer, 2004 ; Chaos, Paris, Mercure de France, 2007 ; Ça, Paris, Mercure de France, 2009 ; C’est à dire, Paris, Mercure de France, 2012 ; La Bataille des éperons d’or, Paris, Mercure de France, 2014.

Franck Venaille a aussi écrit des récits (La Tentation de la sainteté, Paris, Flammarion, 1985 ; La Halte belge, Portiragnes, Cadex, 1994 ; Le Tribunal des chevaux, Paris, L’arbalète-Gallimard, 2000), des études sur Pierre-Jean Jouve, Umberto Saba, Pierre Morhange, et des essais (Écrire contre le père, Jacques Brémond, 1996 ; C’est nous les modernes, Paris, Flammarion, 2010.

*

J’ai décidé de mourir avant de naître. Sinon c’est impossible de continuer. Il fallait que quelqu’un montre l’exemple. Il le fallait. J’ai mêlé ma voix à celle des autres. Jusque-là c’était impensable. Pauvre parmi les pauvres. Ce n’est pas possible. Il m’arrivait pourtant de parler à un chien. De tirer sur sa laisse pour qu’il se rapproche et ainsi entende mieux ce que je lui disais. Je dois tout révéler. Raconter l’histoire de la médecine. Pourquoi moi ? Parce que j’ai su renoncer à la vie à temps. Je vais raconter ça. La mort de fin de vie. La mort au fur et à mesure. Mais cela ne suffit pas. Il faut dire ce qui se passe à l’extérieur. En même temps. Une mort ! Mais c’est lui (l’autre) qui mourra. Moi, je ne mourrai jamais. Comment fera-t-on pour identifier le cadavre ? Il faudra écouter tous les moribonds. Les amadouer pour qu’ils viennent tousser devant témoin. Aux médecins, ensuite, de faire monter les enchères. On l’enterrera si on le trouve. Je ne veux pas pourrir avec lui. Je veux conserver mes os intacts. Je ne pourrirai pas. Je serai encore dehors. Sous et contre la peau. Mais je serai aussi dedans quand ne sera plus que poussière. Ce n’est pas possible autrement. C’est comme ça que je vois la chose. La fin de la vie. Et comment faire pour en finir. Mais il est impossible que je le sache. Je le saurai ici pourtant. Et même si c’est impossible à dire, je le dirai. Au présent. Il ne sera plus question de moi. Seulement de lui à la fin de la vie quand on balayait sa poussière d’âme. Ici un long silence. Il se noiera peut-être. Il voulait se noyer. Il ne voulait pas qu’on le trouve. Il ne peut plus rien exiger. Rien vouloir. Galets dans les poches. Voilà de quoi parlent les journaux. Pourquoi est-il parti dans la ruelle sur sa gauche ? Pourquoi n’a‑t-il pas changé de direction ? Ici un long silence. Il n’y aura plus jamais de « je ». Il ne dira plus jamais rien. Il ne parlera plus. Il ne dira plus rien à personne. Et personne ne lui parlera. Il ne parlera plus jamais seul. C’est l’histoire de la médecine que je raconte. Pourquoi se serait-il jeté dans le soleil ? Pour une insomnie ? Allons donc ! Il est mal. Il va mal. Et c’est à cause de moi que tout ça est arrivé. De ma propre pensée il ne reste plus rien en lui. Il a fait le grand vide. Vous dites qu’ainsi Il cherchait à retrouver l’origine de toute chose. L’état d’autrefois. Cela passe forcément par les hurlements. Ceux qui viennent de l’intérieur. Ceux que l’on parvient à neutraliser avec des paroles vraies. Oye ! Oye ! Oye ! Ce n’est pas possible autrement.

SUITE ROYALE POUR CORBEAU SOLITAIRE

Comme il fera bon s’asseoir près d’une rivière modeste

(j’aime cela)

pour y dormir, y dormir comme en ce rêve païen que j’ai fait

écouter le chant profond des oiseaux d’eau.

La mémoire y règne avec l’arrivée de grands spectres populaires passés au talc pour la parade.

Ah ! Ce qui serait bien mais vraiment bien

c’est d’exiger que les monarques

(le chant étincelant de l’eau vive)

signent ce document sur lequel on lira, mais que lira-t-on ? sinon le nom de ceux qui, toute leur vie, mirent l’élégance au premier plan.

J’en fis partie, du moins le pensait-on du côté

de braves personnes.

Et tout autour de nous, le mystère entier, ce don des oiseaux nés ici.

Dites-moi que nous sommes comme tous les autres hommes.

Rien que des humains

- Jigmé Thrinlé Gyatso, L’épine et la fleur - 4 mai 2019

- Marie-Françoise Ghesquier, De tout bois si - 5 octobre 2018

- Franck VENAILLE, Requiem de guerre - 4 septembre 2018

- Marie-Françoise Ghesquier, De tout bois si - 3 juin 2018

- Annie Wallois, Versets de la marche - 3 juin 2018

- Pierre Warrant, Confidences de l’eau - 6 avril 2018

- Jacques Goorma, Tentatives - 5 décembre 2017