Prologue

Miroir à deux faces brisées

Acte I

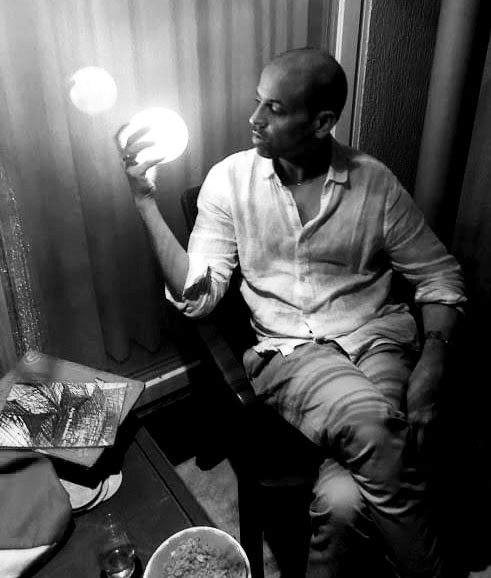

Originaire de Delhi, Deepankar Khiwani l’était parce que ses parents y avaient trouvé refuge lors de la traumatique Partition de l’Inde et du Pakistan. Orpheline, sa mère rencontra son père dans un train. Un nouveau déplacement emmena plus tard la famille dans une lointaine banlieue de Bombay.

Ces faits biographiques sous-tendent l’œuvre de Deepankar, qui rêvait de devenir écrivain mais mena avant tout une brillante carrière au sein d’un géant de l’informatique français, d’abord pour soutenir sa famille puis poussé par une crainte insoutenable de l’insécurité financière, hantise commune à des bataillons de jeunes Indiens qui déferlent sur le marché du travail dans le sous-continent mondialisé.

Entr’acte fut son premier recueil de poèmes publié en Inde et sa sortie ici chez Banyan en édition bilingue est une initiative louable. C’est un « récit secret de perte », habité par une «nostalgie océanique du présent», nous confie Jeet Thayil*, qui a inclus l’auteur dans son anthologie The Penguin Book of Indian Poets.

Khiwani était un poète sinon honteux, du moins caché. On ne peut parler de lui sans évoquer son éminente carrière chez Capgemini, dont il finit par être nommé PDG. Chez lui, « la facilité déconcertante (…) à manier la rime, la cadence » et la forme strophique paraît être une extension plus que l’envers de son savoir-faire « professionnel ».

Dans sa poésie il privilégie la forme, et en évince le personnel.

II

‘I love you’ – thirteen times ! What sort

of bloody poem is that ? Anyone can

express a silly uncerebral thought :

The poet’s more than just a passionate man !‘What do you mean – that’s what you ‘wished to tell’ -

It means quite nothing, and what’s more, won’t sell’.II

« Je t’aime » treize fois ! Quelle sorte,

quelle espèce de poème est-ce là ? Tout le monde peut

exprimer une pensée stupide et irréfléchie :

Le poète est plus qu’un homme passionné !« Que veux-tu dire – c’est ce que tu voulais dire ? –

Ca ne veut rien dire et, en plus, ça ne se vendra pas. »

Sans doute Khiwani suivait-il là, avec son humour sec et distancié, le maître Dom Moraes, que la maladie mentale de sa mère avait conduit à proscrire « l’étalage » de l’intime dans ses écrits. Un poème doit, avant tout, être « construit », plus ajusté est le masque, plus sa force de conviction sera grande. On pense à Philip Larkin, c’est-à-dire : à un mélange postmoderne de langue familière, de maîtrise absolue de la métrique et de sentiment d’absence à soi.

Sans que le refus de l’émotion exclue, d’ailleurs, des plongées dans une certaine violence bergmanienne.

So come on now, and take that scalpel up –

and cut it out ! that anguished look, my friend…

You never can kill her until you do.Alors vas‑y maintenant, prends ce scalpel –

et coupe ! ce regard angoissé, mon ami…

Tu ne pourras jamais la tuer si tu n’agis pas.∗∗∗

One day he wakes to find his mirror cracked ;

And through the window there in its dark frame,

He finds the selves that stare as if they lacked

The will to find his face and theirs the same.Un jour, il se réveille, trouve son miroir brisé ;

Et, à travers la fenêtre, dans son cadre sombre,

Voit les « moi » qui le regardent fixement comme s’il leur manquait

La volonté de voir que son visage et le leur se confondent…

Les miroirs, réfractaires plus que réfléchissants, et volontiers brisés pour mieux renvoyer l’image d’une personnalité morcelée, les vitres, les fenêtres, les cadres sont des topoï récurrents d’Entr’acte.

Ce que voyait le miroir de Khiwani était, à l’époque de son premier recueil, du moins, quasi dépourvu de couleur locale. En cela, il appartenait résolument à la génération d’écrivains du sous-continent et autres postcoloniaux qui refusaient toute étiquette ethnique. De par son métier de consultant et de par l’itinérance intercontinentale qui en découlait, il ne pouvait que refuser d’être catalogué comme poète « indien ».

[Plus tard, dans des séries ultérieures — telle Bombay Sequence -, face à la mutation de Bombay en Mumbai, face aux renversements de l’indianité nouvelle dans la néo-Inde Modienne, il sera davantage enclin à définir son indianité perdue.]

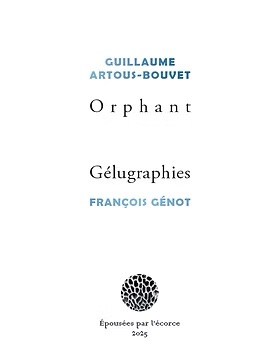

Deepankar Khiwani, Entr’acte, Édition bilingue, 2024, éditions Banyan.

Mais, pour l’heure, dans Ent’racte, sa poésie se loge toute entière dans l’entre-deux : d’où l’« entracte » du titre, non, plutôt… entr’acte avec une apostrophe – Khiwani, qui avait vécu quelques années en France, tint à Entr’acte comme titre de la version originale du recueil, parue en 2006 chez Harbour Line (Mumbai), maison d’édition confidentielle d’un collectif de poètes, dont il faisait partie.

Sa poésie est une poésie de l’apostrophe, de l’élision.

Entr’acte

I write on a clean paper napkin,

carefully folding it first.

Lifting my eyes I see you

look at me tenderly.Poets are good actors.

Good actors, as they say, forget

that they are elses to the parts they play.

So I play out this frowning poet role,

And you

Look at me tenderly.And till the rain is gone we stay,

Trapped in this smoke-filled bar :

A drunkard lifts his glass to us,

Or what he thinks we are.Entr’acte

J’écris sur une serviette en papier propre

que j’ai pliée avec soin.

Levant les yeux, je te vois

me regarder avec tendresse.Les poètes sont bons acteurs.

Les bons acteurs, dit-on, oublient

qu’ils sont autres que les rôles qu’ils jouent.

Et moi je joue le rôle du poète renfrogné,

et toi tu

me regardes tendrement.Et nous restons jusqu’à ce que la pluie cesse,

Piégés dans ce bar enfumé :

un ivrogne lève son verre à nous deux,

ou à ce qu’il pense que nous sommes.

Anand Thakore, fondateur de Harbour Line et compagnon de route de Deepankar, indique que, dans les écrits de ce dernier, l’essentiel est pris en sandwich « ‘entre les actes’ : tentative d’opposer l’illusion théâtrale, pour ainsi dire, aux réalités de la vie. » La poésie de Khiwani : ses thèmes (« l’art, le sexe, les relations, le mariage, le vide perpétuel à l’intérieur ») glissent insensiblement vers l’« autodissolution ».

Khiwani croyait sincèrement au précepte du « chaque poème pour lui-même » et, en même temps, imposa à la composition de son recueil Entr’acte le genre de structure qu’on trouve plus fréquemment au théâtre et dans le roman que dans la poésie : Sept scènes/chapitres. Sept vers apparaissant dans le Prologue. Qui réapparaîtront en têtes de chapitre. Puis enfin dans les poèmes eux-mêmes.

Il y a dans ses vers une mathématique qu’on ne peut que rapprocher de la maîtrise qu’il atteignit dans son « autre » profession, l’officielle, la managementale. Une musique de fond rythmée comme la soufflerie d’un climatiseur, iambique, décasyllabique, pentamérique, scandée de syllabes, de consonnances, d’assonances, d’accentuations mesurées, sans oublier le jeu des influences qui nourrissent la langue anglaise : saxonnes, rudes, sèches, et latines, plus rondes, plus abstraites.

Avec, toutefois… avec le surgissement, tout à coup, mêlé aux souvenirs des Victoriens et des Elisabéthains inculqués par sa mère, des dialogues des films en hindi de l’après-guerre — quand le vocabulaire bollywoodien, héritier de l’ourdou (la langue la plus poétique de l’éventail linguistique du sous-continent, proscrite par la République indienne après la Partition, reléguée au Pakistan…), quand le cinéma bollywoodien, donc, encore en noir et blanc, était le fait de dialoguistes, de réalisateurs et d’acteurs discrètement musulmans qui ravissaient ouvertement le public hindou.

On en revient à la déchirure de la Partition vécue par les parents de Khiwani. La destination — haut-lieu de pèlerinage — du Train de nuit pour Haridwar, ne sera pas atteinte dans le poème : le convoi est arrêté au milieu de nulle part : halte prétexte à la méditation…

I should have been a poet, adrift at sea

Asking the questions that could nowhere lead

except to more uncertain ways to be.J’aurais dû être poète, à la dérive en mer,

Posant des questions qui ne peuvent mener nulle part

qu’à des manières plus incertaines d’être.∗∗∗

In the air-conditioned quiet compartment, lit

by dim white light, I stretch, then try to see

what is outside the window, but find it

impossible to look outside of me :

there in two panes reflected, clearly seen,

two panes of glass, with a vacuum caught between.Dans ce compartiment calme, climatisé, éclairé

par une pâle lueur blanche, je m’étire, puis essaie de voir

ce qui se trouve à l’extérieur de la fenêtre — alors qu’il m’est

impossible de regarder à l’extérieur de moi :

là, sur deux vitres réfléchies, je vois clairement

deux vitres, et un vide entre les deux.

Acte II

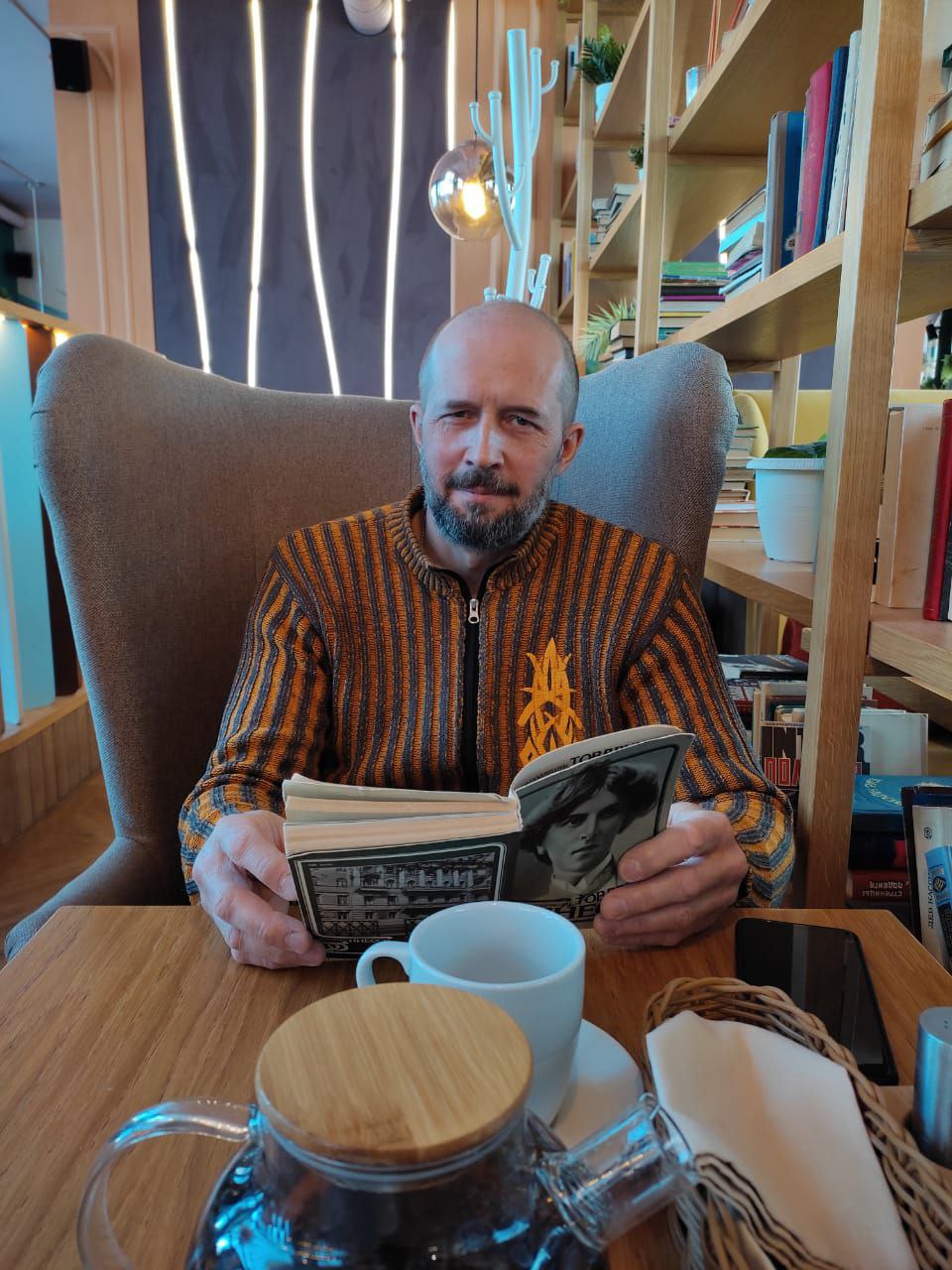

Importance cruciale, au bout du compte, des lieux d’ancrage ou plutôt d’un impossible ancrage, autre version du bocal vide des fenêtres à double vitrage du train de Haridwar. Le succinct Acte II du recueil est dévolu aux Séquences de Shiroshi, à la tentative vaine d’immobiliser une errance, à la quête d’un terrain à acheter, où enfouir une perte, les cendres de sa mère et sa terre natale perdue. Khiwani achève son recueil comme il l’a commencé. Il l’a commencé avec les Séquences du Salon de la mer, référence à un restaurant huppé de la Porte de l’Inde à Bombay où, ayant invité un ami poète à célébrer son premier salaire, le débutant croise le grand Dom Moraes, qui, reconnaissant le poète en lui, l’encouragera dans la voie de l’écriture.

Equipoise on an August Evening

Felicitous, this Bombay beachside dusk.

Its ashen blue may well be of an early morning

As credibly as of an evening ; no more than that, contained

In a window pane of that harsh and gentle colour

Yet the only colour in this unlit room.Concordantly, the bedroom door’s ajar.

This door. Unable to step out from a life

Of opening and shutting. The woman outside

With a half-drunk cup of tea is my succubus

And muse. And neither of them too.Appropriate, isn’t it ? The melancholy joke ;

This sound of a teaspoon stirring, and then gone

The flitting understanding, the stark

Incomprehension staring back ;

Is equipoise a growing ? or decay ?How fittingly awkward, the answer : that those are

No different. Its muted echoes explore a room

Half-full with shapes of my ambivalence,

That quite lack any empathy themselves…

(Judicious, the damnation in their eyes.)Equilibre d’un soir d’août

Pertinent, ce crépuscule sur la plage de Bombay.

Son bleu cendré pourrait bien être celui d’un petit matin.

Autant que d’un soir ; pas plus que cela, contenue

Dans une vitre, cette teinte dure et douce,

La seule encore de cette pièce non éclairée.En même temps, la porte de la chambre est entrouverte.

Cette porte. Incapable de sortir d’une vie

Faite d’ouvertures et de fermetures. La femme dehors,

Avec sa tasse de thé à moitié bue, est ma succube

Et ma muse. Et ni l’une ni l’autre.Approprié, n’est-ce pas ? Cette blague mélancolique ;

Ce son d’une cuillère à café qui remue, puis cesse.

La compréhension fugace, la pure

Incompréhension qui y répond ;

L’équilibre est-il un progrès ? ou une décadence ?Comme la réponse semble étrangement inappropriée… : ils sont

Equivalents. Ses échos sourds explorent une pièce

Mi-pleine des formes de mon ambivalence,

Qui elles-mêmes manquent d’empathie…

(Judicieuse, la damnation dans leurs yeux.)

Epilogue en forme d’Epigraphe disponible sur la toile

Deepankar Khiwani Skills

- Outsourcing

- Business Transformation

- Offshoring

- IT Strategy

- Management Consulting

- Global Delivery

- IT Outsourcing

- Business Analysis

- BPO

- Business Process Improvement

Compétences de Deepankar Khirwani

- Externalisation

- Business Transformation

- Délocalisation

- Stratégie informatique

- Conseil en Management

- Plan global de production

- Outsourcing informatique

- Analyse commerciale

- Externalisation des processus métier

- Projet d’amélioration des processus métier

*On doit à Jeet Thayil d’indispensables anthologies de poésie indienne anglophone et, entre autres romans, Mélanine, qui nous plonge dans le cercle des poètes de Bombay qu’a cotoyé Deepankar Khiwani. Mélanine, trad. Bernard Turle, Paris, Buchet-Chastel, 2020.

Présentation de l’auteur

- Over and Underground in Paris & Mumbai — Rengas ferroviaires - 6 novembre 2025

- Roisin Tierney, Tiger Moth - 6 septembre 2025

- Victor Malzac, Vacance - 24 mai 2025

- Deepankar Khiwani (1971–2020) : Entr’acte - 6 mai 2025

- Pankhuri Sinha, la femme blessée - 5 mars 2021

- Arun Kolatkar, JEJURI - 21 décembre 2020

- Sonnet Modal, poète indien - 5 janvier 2020

- Karthika Naïr, Until the Lions – Echoes from the Mahabharata - 5 octobre 2018

- Hommage à Laurence Millereau - 3 juin 2018

- Ping-pong : Sudeep Sen, Incarnat /Incarnadine - 14 août 2017