« On ne peut pas écrire sans la force du corps »1

« Le poème est au plus fort quand il est au bord de lui-même ;

C’est de là qu’il appelle, mais il ne peut plus s’y tenir

Qu’en s’arrachant sans cesse de son déjà̀-plus vers son encore »2

Le silence des ruines

La force primordiale du recueil de Sabine Huynh tient dans cette relation d’une disparition qui nous plonge d’emblée au cœur du vide d’une parole tue tout autant que meurtrière et qui pourtant resurgit ici, dans l’anamnèse du poème.

Venue au monde sans

Mémoire dans l’absence

D’une langue de cœur,

La narratrice de ce Kvar lo, « ce qui n’est déjà plus », fait entendre le silence assourdissant qui accompagne « l’impossible naissance ».

Silence

Sur ce qui s’est passé,

Scène primordiale « d’un ventre » d’où coule ce « fleuve rouge qu’aucune mélopée ne faisait plus vibrer », comme un sang mort qui se fait « source des secousses », une lymphe muette qui ne transmet aucune mémoire, aucune vie. Tout y est silence et errance, voix et temps figés dans des « gorges enneigées ».

De la même manière que la ruine de Babel est au cœur de l’œuvre de Celan, cité en exergue de son livre, Sabine Huynh construit son œuvre, sa langue propre, sur la ruine de ce babil, de cette mélopée disparue, qui dit la fin de l’insouciance et de la confiance première qu’un tout petit enfant accorde normalement à sa mère, dès les premiers jours de son existence.

Elle dit aussi la difficulté de faire corps quand il ne reste que des ruines de relation, des cendres de tendresse. Mais, tout comme chez Celan, c’est pourtant dans ce silence de la ruine que pourra mieux résonner une parole nouvelle qui trouvera à naître à son tour, malgré tout.

Quand la langue fait le corps

Cette ruine s’inscrit de manière très violente dans le corps.

L’absence, « la séparation lancinante » se marquent, en effet, au niveau du corps, comme une coupure, une déchirure où tout est dur, nu, métallique :

Ton cœur se jette contre les lames.

La narratrice éprouve l’urgence de s’enterrer, de ne pas laisser de trace, de disparaître comme un fantôme car « tout a brûlé » et « fore avec insistance jusqu’à la cassure ».

Au fur et à mesure des pages, l’image du corps se resserre autour du visage, tout est tendu vers la bouche, la salive, la langue, la gorge et le cri impossible, les mots imprononçables,

Rage de dents sans lait

Dans ta bouche raide

Sans mots

Close et maudite

En mal d’amour

Laide, que le sourire a fui

Le lien à la mère ne peut donc se dire qu’en creux, en perte, en manque :

« Ma » : distance dure

Le vide vous relie

Comme une cicatrice.

Ainsi désunie, évidée, ensevelie, disloquée, réduite à cette « langue avalée membre fantôme », la narratrice atteint son propre anéantissement,

Ruines

(un jour on t’a dit

en hébreu :

« tu as vécu

ta propre Shoah ».

Mais « le paysage voile ses plaies », le temps de vivre s’impose malgré tout, avec ses doutes et ses questions,

des caresses rares

étreignent parfois l’air

un magnolia en fleurs

un accident de lumière ».

Il s’agit de trouver quand même, sur les routes, « ce qu’il reste de pluie » pour humecter, laver, soulager. Pour aussi lancer des signaux vers le ciel, espérer des horizons, chercher au dehors ce qui ne peut être trouvé dedans.

Mais ces paysages éphémères ne sont que « fantasmes de foyer linguistique ».

Comment se réveiller de cette amnésie ? Dans son ventre à elle, il y a bien des choses qui remuent, des lettres nouvelles qui peuvent peut-être former un nouveau langage,

Langue, ses fruits

suaves tu désires

ardemment,

Même s’ils restent ceux « d’un bonheur et d’une mère inaccessible ».

Puisqu’une langue maternelle n’est pas possible, en chercher d’autres, comme des mères de substitution, devient une nécessité vitale pour « (s)on mutisme d’exilée »,

le mot sera ta famille

les langues tes sœurs

de deuil infini.

Pourtant ces greffons ne font guère illusion. Ils permettent tout au plus un étayage, « transmuant la cassure des corps en souvenirs d’élan ». Le corps à corps amoureux avec les langues étrangères, apprises, ne permet pas non plus de remonter « le fleuve originel de la colère » jusqu’à cette langue source qui fut « égarée » et « obscurcie ».

A l’opposé, ici, d’une Rose Ausländer, pour qui la langue maternelle fut recomposition de son être fragmenté lorsqu’il ne lui restait plus rien d’autre, affirmant que « (s)a langue maternelle (l)’assemble homme mosaïque »3,

Sabine Huynh, elle, cherche surtout à

expulser la langue mère

la seule apprise par devoir

ingur-dégur-gitée

poignard affolant

(s)es entrailles.

Trouver son nom hébreu

Au-delà de cette « langue barbelée », un « après est-il possible ? ».

De ce drame intime et personnel, qui entre en résonance avec le chaos vécu par le peuple exterminé, se constitue une résistance, un germe de promesse. C’est alors que

Recevoir l’hébreu

C’est (l)’aimer

L’enjeu vital ici est de trouver une langue à soi, un espace de langage où contacter sa propre vérité et à partir duquel se tenir et se redresser.

L’hébreu est cette langue de nomades et d’exilés, langue structurante qui la « sangle » et lui permet de recevoir un corps et d’entendre la mélopée de sa propre naissance, ce « chant (qui) sourd en toi, obstinément »,

l’hébreu langue

si étrange fait pourtant

corps avec le tien

Car quelque chose s’enfante à nouveau, « l’intuition d’une présence dans la chair » ainsi que le rappelle Philippe Rahmy, avec beaucoup de finesse, dans la postface du recueil.

Une voix s’étoffe, prend forme et irrigue ce fleuve mort qui peut couler désormais, pour qu’émergent, « de la chrysalide, (…) des mots-arbre généalogique ». Une « langue-fille hybride », qui est aussi celle de « ta fille » se constitue alors en langue commune,

vous dessine

à elle et toi

des sfataïmes de fable

des lèvres de fleurs.

Dans une écriture corsetée, construite sur le jeu dialogique entre un « Je » occulté et ce « Tu » omniprésent, qui dit à la fois ce qui est tu et ce qui tue, on assiste, malgré tout, à la montée de sève d’une langue qui cherche son fleurissement.

Et tout respire à nouveau « dans cette langue façonnée pour elle et toi » et qui retisse un continuum dans le tissu déchiré, troué, des relations généalogiques.

Le poème se fait ici acte de langage et rend possible le retour à « la parole originelle » car « tu en viens en lui parlant ».

Une écriture du seuil

Pour Sabine Huynh, comme pour Marguerite Duras, il semble que l’expérience du chaos soit le lien qui a permis l’accès à l’écriture. Le corps fécond de la mère tout comme la structure vivante et construite de la langue se sont élaborés dans l’écriture et par elle.

Ainsi, au-delà de la force brute et nue de ce beau texte, Sabine Huynh nous livre ici, sans fausse pudeur, et dans une langue sèche et coupante comme les vents du désert, son propre noyau de vérité.

Elle nous donne à entendre une écriture du seuil, où ce qui est déjà mort respire d’un autre souffle pour dire la (re)naissance de la parole après le chaos et rejoint ainsi la lignée fraternelle de Paul Celan ou de Claude Vigée pour dire ce « peu de cendre blanche sur la langue muette »4.

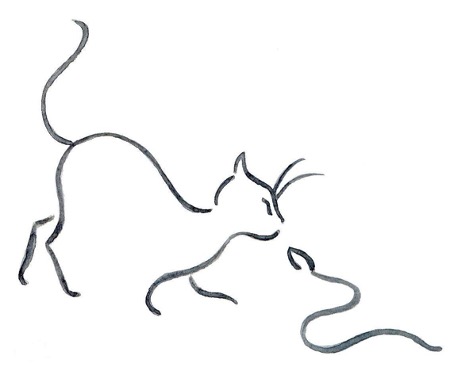

Le chemin qu’elle nous offre ainsi en partage, c’est « moi en chemin vers moi, là-haut »5, c’est-à-dire l’émergence d’un sujet parlant depuis le Rien qui le fonde jusqu’à sa réalité subjective. Les encres vibrantes de Caroline François-Rubino, par leurs calligraphies verticales, retracent à merveille ce cheminement, cette émergence, dans et par le langage, du sujet nié, en voix vivante :

« Parce qu’il m’a fallu m’adresser à quelqu’un, à moi ou à toi, m’adresser à quelqu’un avec ma bouche et avec ma langue »6 …

1M. Duras, Ecrire, Gallimard, 1993.

2Paul Celan, Le Méridien, Po&Sie, n°9, 1979.

3Rose Auslander, Pays maternel, Héros-Limite, 2015.

4Claude Vigée, , « Les pas des oiseaux dans la neige » dans Danser vers l’abîme, Editions Parole et Silence, 2004.

5P. Celan, Entretien dans la montagne, Editions Verdier, 2001.

6Idem