A PROPOS DES ENCRES

Roselyne SIBILLE

Durant l'été 2011, j'étais en résidence d'écriture en Corée du Sud. C'était la mousson. Il pleuvait tant et si fort qu'il m'était à peu près impossible d'aller marcher dans la vallée, contrairement au séjour que j'avais fait dans ce même lieu en automne 2009. Écrire toute la journée, impossible.

Un jour que j'étais allée au supermarché de la ville la plus proche (Wonju) pour acheter de la nourriture, je suis passée au rayon papeterie, regarder (parce que j'aime les merveilles papetières) et chercher – peut-être – un stylo. Mon attention a été attirée par des rouleaux de papier de riz très fin, celui dont se servent les enfants pour leurs exercices de calligraphie. J'en ai acheté un rouleau, et aussi de l'encre de Chine et des feutres calligraphiques. Puis, dans ma chambrette, devant la baie vitrée me protégeant de toute l'eau de la mousson, j'ai cherché comment utiliser ce matériau qui m'était inconnu. Un papier extrêmement fin, se déchirant très -trop- facilement dès qu'il est mouillé. Cette encre très noire, ces feutres avec leurs biseaux, feutres gris, beige, noir. Que faire de cela ?

J'ai expérimenté et commencé à créer ce que j’ai appelé des "poésies graphiques" : il s’agissait de formes abstraites -des taches- déchirées et recollées sur un papier de fond plus solide, blanc ou noir, assemblées pour créer un équilibre visuel. J'ai passé des heures dans le son de la pluie et ma chambre cocon, à chercher, poser de l'encre, déchirer, assembler et puis écrire dans les interstices quelques mots des poèmes brefs qui me venaient en tête dans cette ambiance asiatique. Comme les poèmes inscrits dans les peintures chinoises, japonaises, coréennes. Et différemment. Ces mots s’installaient dans l’équilibre des masses, ils roulaient comme les torrents à la sortie des rizières, ils créaient du sens en mouvement. Ils étaient nécessaires et j’avais grand plaisir à les inscrire à la place qu’ils demandaient. Ils faisaient partie de l’ensemble. Ces créations ont été exposées au Centre Culturel Toji avant la fin de ma résidence. Je les ai remportées en France, et rangées soigneusement dans un port-folio.

Occupée à répondre à mille sollicitations, je me mettais peu à créer d’autres encres. Ecrire me semblait plus simple que de me retrouver en chantier avec les papiers que j’avais rapportés. Quelques-unes sont nées à mon retour, pas beaucoup. Et surtout un triptyque format carte postale alors que celles que j’avais créé en Corée étaient de grands ou longs rectangles. Des années ont passé, mes encres entre elles, rangées à l’ombre.

Invitée au Salon du Livre d’artiste de Rives en septembre 2018, il m’a été demandé d’exposer sur les panneaux derrière mon emplacement. Que mettre qui ne soit pas un livre d’artiste ? Ce triptyque, encadré, y a tout à fait trouvé sa place. Ainsi il était remonté à la surface.

Encore quelques mois de gestation, et voilà qu’un soir de solitude et de janvier 2019, m’est venue l’envie de ressortir l’encre, les papiers de leurs rouleaux et de créer, simplement, pour moi-même.

J’ai déroulé une feuille et fait des taches puis une autre feuille et d’autres sortes de taches avec des instruments différents. J’ai commencé à déchirer, recoller, chercher ce qui venait grâce à ces petits fragments.

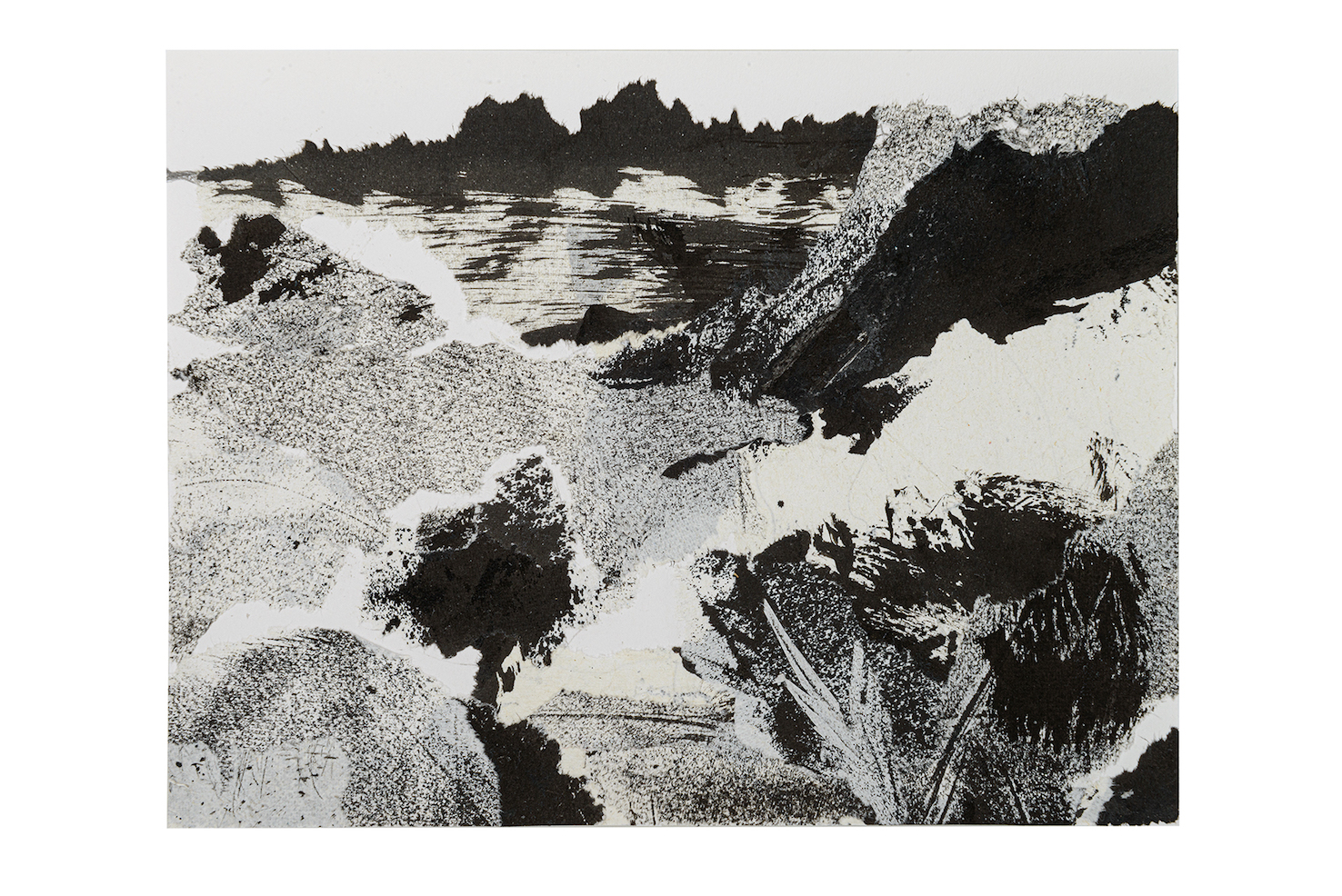

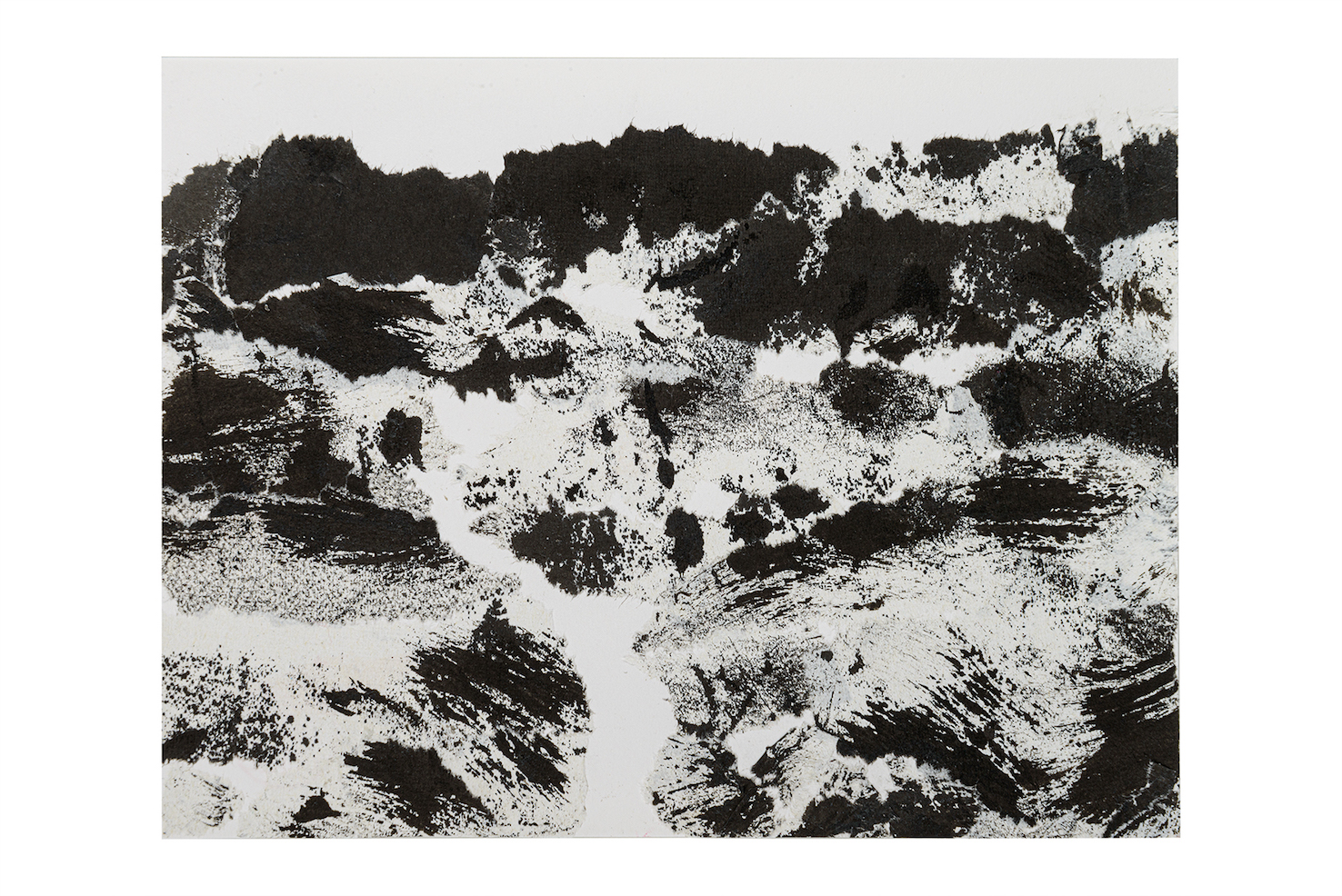

Ce qui est apparu, sur un papier de support de format 13,5 x 17,5 c’est un de mes paysages intérieurs. Juste des taches qui, s’assemblant, devenaient paysage. J’étais étonnée, ravie de ma création comme un enfant devant son château de sable.

Et, de soir en soir, je me suis donné rendez-vous avec mes papiers et mon encre. J’ai eu besoin de créer un plus grand nombre de « bases », de feuilles tachées. J’ai cherché comment obtenir de la variété : j’ai ramassé des petits bouts de bois filandreux lors de mes promenades en colline, j’ai utilisé des instruments improbables, constitué une sorte de « tachothèque », chaque sorte dans une pochette transparente, toutes gardées pour cet usage.

Ainsi cette création s’est mise à m’habiter : dénicher, mettre en réserve, apparier ce qui doit l’être : l’encre et le bois, les morceaux de papier et leurs enveloppes… et puis m’installer devant mon bureau et me lancer, sur ce petit format, dans des constructions visuelles de toutes petites taches se confrontant. Les paysages naissent, simplement de leur équilibre de noirs et de blancs, pendant que je me mets au service de l’image qui veut se hisser hors de la page. Je suis surprise et enchantée.

Les heures passent dans le silence, je me sens très proche d’un mystère. Je lui offre mes doigts qui s’imprègnent de colle et que je vais laver de temps en temps, ce qui me permet d’oublier le paysage naissant et de le retrouver avec une distance de quelques instants. Je vois alors autrement la direction de l’ensemble, ce qui manque, là où il faut un élan vigoureux, un espace, un fourmillement de minuscule, un autre angle…

Aujourd’hui, un an plus tard, j’ai créé quatre vingt encres, toutes différentes mais je constate qu’elles forment des séries, parfois des triptyques, parfois des diptyques, comme si mes paysages avaient besoin de s’associer en ambiances visuelles du même ordre. Je ne contrôle pas tellement. Je reste tranquille, juste avec l’envie d’être là, seule devant mon bureau, avec ce papier étonnant dont je découvre sans cesse des possibilités qui m’intéressent, avec ces taches qui ne ressemblent à rien individuellement mais qui peu à peu, extériorisent ce que je porte en moi.

D’où viennent ces paysages ? Vus, arpentés, admirés, en tous cas alchimisés. Je ne sais pas qu’ils sont en moi, je les vois apparaître et je sais alors à peu près où je les ai captés. Plus que des lieux géographiques, ce sont des ressentis de collines caillouteuses, sèches, calcaires, des montagnes enneigées aux arbres noirs, des flancs de montagnes au printemps quand la neige fondant dévoile des noirs dans le blanc ou le contraire, des lacs entourés de reliefs, des ambiances de Camargue, d’eau plate dans des rives esquissées, des côtes rocheuses, des îles et puis des arbres, des arbres, des arbres, des troncs, des feuillages, des frondaisons, des arbres touffus, des sous-bois clairs. Ainsi il y a déjà trois séries qui se nomment L’épais des forêts du nom de l’anthologie de poésie du même nom initiée par une amie poète.

Vient ce qui veut, ce qui se propose. Parfois un paysage très différent de celui de la veille. Chacun demande son moment pour exister. Je me sens humble, appliquée, soigneuse et je jubile aussi de ce qui apparaît, ces sortes de miniatures qui ne sont que tâches, fouillis qui s’ordonne, force de certaines abstractions, douceur d’autres, précises ou énergiques, les tâches simplement qui forment des plans, des entrées dans le paysage, des ouvertures.

Dans beaucoup des encres, il y a des espaces blancs, très blancs. Du vide, ce vide qui permet de respirer, de s’installer, de s’élargir, de se calmer, de s’inviter à être. Ils sont nécessaires à l’ensemble visuel assurément et ils disent aussi de moi ce que je ne peux presque plus dire en mots. Ils portent ma poésie en silence. Dans ces blancs, je pourrais écrire des poèmes comme je l’ai fait en Corée mais non : j’ai moins de mots dans ma tête, ma poésie se montre ainsi maintenant. Elle s’est transformée.

Les encres ne m’empêchent pas d’écrire. Rien n’est incompatible bien sûr : elles montrent délicatement et suivre leur mouvement me complète et me comble. Chacun peut-être pourrait trouver ou écrire dans ces vides ses propres mots de silence, de subtilité, ces mots si fins qu’ils ne peuvent être prononcés, ni même conçus peut-être.

Voilà où se passent les heures de pas mal de mes soirées, jusqu’à ce que piquent trop mes yeux, et que j’aie abouti à un équilibre satisfaisant me permettant d’aller dormir. Le lendemain, mon premier élan est de venir voir ma création de la veille. M’apparait alors avec évidence, le minuscule endroit à retoucher, la tache à prolonger, l’ajustement.

J’appose enfin au verso mon sceau à l’encre rouge (Simplement mon nom Roselyne Sibille, en alphabet coréen). Ce nouveau Paysage intérieur va rejoindre une enveloppe sur laquelle est inscrit le nom de la série. Ou bien elle nécessite une enveloppe supplémentaire parce qu’une nouvelle série se dessine.

Mes mots muets se concentrent dans les titres de ces séries. Ainsi existent déjà (outre L’épais des forêts) :

En ciels fins se rêvent les collines au loin

Pour les sombres lueurs

Dans le silence des pierres blanches

Frôle un souffle d’étoiles

Au milieu des vagues

Des chants pour les trois montagnes

La terre lèche l’eau, ses risées, ses échos

Loin là

Cheminant

Aux libellules bleues

Voyage dans le monde des rivières

A l’écoute

Et les oiseaux jouent dans le vent

Au-delà des monts visibles

Certaines des encres créées en Corée et le premier petit triptyque ont été exposés dans la magnifique salle patrimoniale de la Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer, dans le Pas de Calais, où j’étais invitée en résidence pour le Printemps des Poètes en mars 2019. D’autres expositions sont à venir. J’en suis la première étonnée ! Ma poésie a changé de forme, elle laisse plus de place à mon silence, au souffle du vide médiancomme disent les taoïstes.

Roselyne

31 janvier 2020