Dans les digitales qui déclinent, là où reposent Blake et Banyan

ta queue dressée : point d’exclamation !

La poésie de Roisin Tierney est une poésie du scalpel, de la pince, de l’épingle, de la loupe : un outil d’entomologiste, de lépidoptériste, de médecin légiste, voire de chiropracteur (« gommant délicatement une ecchymose ») voire d’écologiste.

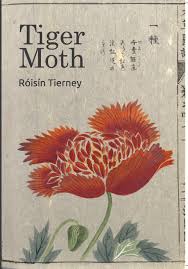

On ne s’étonnera guère que son deuxième recueil s’intitule Tiger Moth, L’Écaille martre – alias, la ci-devant chenille « bourrue » ou « hérissonne ». Deux qualificatifs que l’on pourrait appliquer à la prosodie de la poète irlandaise. « Incisive » en serait un troisième : par simple association et juxtaposition soit concordantes soit antithétiques. Une greffe (médicale ou végétale), une entaille dont naissent la vie et ses beautés.

De l’encornet à un père défunt, d’un bocal de bébés taupes baignant dans le chloroforme à une sœur malade, d’une araignée crabe à un paysage orageux ou léthargique, la voix chirurgicale de ce recueil a l’art du détail dérangeant qui relie l’humain à l’animal, l’os de l’un aux mandibules de l’autre, liés par un sort commun, souvent la mort.

the Thuck, Thuck of a machine gun’s staccato,

lewd wolf-whistles, sarcastic in their tone,

in their exaggerated rise and fall :

Phwwwwwhhht-Phwooooooh !

An invisible local lothario

Suddenly lounging around every corner.Le tfhuck, tfhuck du staccato d’une mitrailleuse,

sifflements salaces, intonations sarcastiques

aux modulations excessives :

Phwwwwwhhht-Phwooooooh !

Invisible Don Juan du cru

brusquement embusqué dans tous les coins

Roisin Tierney, Tiger moth, Turas Press, Dublin, 2022.

Les vers de Tierney me ramènent à une autre forme de harcèlement : aux tapotements de ma spécialiste du sommeil, dont les faux ongles tapent furieusement sur les touches de son clavier lorsqu’elle enregistre froidement le total de mes insomnies depuis notre dernier rendez-vous.

La poète devient à la fois un double de ma médecin du sommeil et, siffleuse moqueuse, du perroquet jacot (ci-dessus) de son poème Nemesis, beau parleur insupportable car miroir des humains. Friande de mots bien choisis et subtilement agencés, Tierney me touche au vif, m’applique le respirateur sur le nez, me force à la fois à plonger dans un coma nocturne et à m’éveiller à la pleine conscience de mon corps en danger. Double contrainte insistant sur le lien ténu que le corps tisse entre nous, la vie et le règne animal, sur lequel nous jetons volontiers une couverture comme sur la cage d’un gris du Gabon pour lui rabaisser le caquet.

L’espace et le temps flottent au fil des cinquante poèmes réunis avec minutie, rythme et symétrie dans le recueil Tiger Moth : entre un jardin [londonien] avec poulailler, le cosmos avec ses dieux, des ambiances méditerranéennes et une Irlande devenue pays du souvenir et de l’enfance.

La poète ex-petite rejetonne humaine de Low Babies, est tel un oisillon, est un oisillon :

Our arms held out so we could flap along

and be the little birdies as we sang ;Bras écartés afin de battre des ailes

Et être pour de vrai des cuicuis en chantant

L’institutrice dublinoise de jadis exhibe une jacinthe en pot :

I see that blueness still -

and how she said that we were just like that,

waiting to come fully into bloom ;Je vois encore ce bleu

et l’entends dire que nous étions de même

dans l’attente d’éclore ;

Toutefois, éclose, la poète est moins fleur qu’insecte – un insecte iridescent, il va sans dire :

Insect Reverie

If I am not entirely glad to contemplate

his gown embellished with wing-casings

of the iridescent jewel beetle –

thousands of tiny body parts sewn on

to the delicate cream muslin

of a Victorian evening dress –

their nacreous lustre and opaline sheen

setting the whole ensemble a‑shimmer

in the carefully lit display case

at the museum – so many deaths ! –

neither can I say I never hanker

after my own insect-gown, or beetle dress,

to put to shame the rufous, dull, sere

attire of my rivals as I enter a room,

sundry candles lit up in the green glimmer,

a chitinous bristle and crunch as I dance,

the whiskery feel of my antennae

tenderly stroking your face,

mandibles firmly holding your chin,

carapace pressing in

against your soft underbelly,

our elegant waltz and eventual

clackety beetle-fuck,

our leavings (may I say our ?)

a glister of eggs on the rug,

my exit swift, through an open window,

a dark scarab aiming

for the moon.Rêvasserie entomique

Si d’un côté il ne me plaît guère de contempler

le fourreau tout orné d’élytres

de l’adamantin bupestre iridescent–

myriades d’organes infimes cousus sur

la subtile mousseline ivoire

d’une robe de soirée victorienne –

sa nitescence nacrée et son vernis opalin

insufflant un chatoiement de moire

à la vitrine du musée éclairée

avec art – tant de morts ! – ,

de l’autre, je ne dirais pas que je ne songe jamais

que ma robe entomique atomique

puisse à mon entrée dans une pièce

éclipser les ternes tenues marron, parchemineuses de mes rivales

à la lueur verdâtre de bougies,

frisson crissant chitineux quand je danse,

antennes bacchantes

caressant avec tendresse ton visage,

mandibules agrippant avec poigne ton menton,

carapace écrasant

ton mol bas-ventre,

notre valse classe, et ultérieure

baise hannetone ânonnante,

notre lie (osé-je « notre » ?)

brillance d’oeufs sur le tapis,

et mon envol précipité, par une fenêtre ouverte,

scarabée sombre visant

la lune.

La voix de ce recueil, quoique sans emphase militante – elle se permet même des pointes d’humour – est du côté des broutilles, vétilles, béatilles de celleux que notre civilisation naturicide animalicide écrase du talon sans s’en soucier, voire même s’en apercevoir.

Tierney scrute assez ces délaissés, ces restes, ces choses insignifiantes pour écrire comme on épingle des coléoptères ou enfile les perles d’un collier, qui, en fin de compte, forment collection, compilation de poésie empathique (Death of a Hen sur feue une poule qui aimait à prendre des bains de soleil) ou cruelle, selon (Jar of Brown Moles – sur des taupes de laboratoire en saumure).

Tiger Moth est le titre du superbe poème tout en distiques qui donne son nom au recueil. En toute homogénéité celui-ci présente un univers composé à la fois des petits riens dont sont faits les moments de rien qui forment la vie, et de la mort, moment du tout. Plus un brin d’étrangeté qui concourt à sa saveur, red gold in flight, or rouge en vol, a tigerish zigzag of cream and brown stripes when at rest, zigzag tigré crème et brun au repos. With that tendency to meddle in the dark arts. Avec un penchant pour se mêler d’arts occultes. Am I a woman dreaming of a moth, or rather… Suis-je une femme qui rêve d’une phalène ou bien…

Autre rêvasserie réalité kaléidoscopique :

Special Egg Jelly Sky

It has been hot today and we, seeking shade,

creep along the edges of a Spanish city

under the orange trees, the false plantains,

keeping mostly to their dappled cover,

or diving into the damp oases of the bars.

We fan ourselves, secret most profusely,

knock back the cooling beers, the icy finos.

As we crawl we watch it follow us :

a zingy little smidgeon of a fly,

through streets and bars, into restaurants,

our midget familiar, minute memento mori,

(on Mother’s life I swear it’s always the same fly).If it weren’t so hot we’d make metaphor of it-

tiny harbinger of sickness, death –

or even a wise allusion to the great Machado

(his poetic fly rubbing its filthy paws…)…/…Lard à l’œuf du Ciel spécial

La journée a été chaude, cherchant l’ombre,

nous rasons les marges d’une ville espagnole

sous les orangers, les faux platanes,

cantonnés à leur asile pommelé,

ou plongeons dans les oasis moites des bars.

Nous nous éventons, secrétons à foison,

sifflons des bières fraîches, des finos glacés.

Clopinant, nous l’observons qui nous suit:

cette vive et menue lichette de mouche,

de rue en bar, de bar en cantine,

notre naine familière et infime memento mori

(sur la tête de ma mère, je jure que c’est toujours la même).Si ce n’était la torpeur, nous la ferions métaphore

insignifiant héraut de maux et de mort –

voire allusion au grand Machado

(sa mosca poétique qui frotte ses sales pattes…)

Evocation, en passant, de la mort à travers la mouche, lors d’une simple promenade quoique alourdie par un soleil de plomb – et à Machado [Antonio, 1875–1939, poète rêveur et terrien, traducteur, professeur de français, républicain, mort et enterré à Collioure].

Ailleurs, allusion au père de la littérature anglaise, Chaucer dans un poème plutôt dévolu, en dépit de sa chute, à Sylvia Plath et même plus exactement aux vaches que dessinait à une époque la poète battue, égérie suicidaire du féminisme.

When I think of Sylvia Plath

declaiming Chaucer to the cows,

how they crowded round her, rapt

their blue-black eyes reflecting sky and field

and her pale figure straddling a gateLorsque je songe à Sylvia Plath

déclamant Chaucer pour les vaches,

qui venaient l’entourer, captivées,

yeux noir bleuté reflétant ciel et prés,

sa pâle silhouette enfourchant un portail…/…)

Ailleurs, les figures de référence sont l’astronome Kepler ou Maria Sklodowska, alias Marie Curie l’irradiée.

…/… But it is too hot for that, too late.

The creature swivels, brattles its tiny wings,

settles on the laminated menu

beside the flyspecks and a bad translation

of a locally renowed dessert.They wheel it out, proudly set it down :

a heap of custardy clabber, all glop

and tremble, slithering on its plate. Thanks,

we say. We’ll have some of that.Mais il fait bien trop chaud, et il est trop tard.

La bestiole pivote, frictionne ses ailes miniatures

et atterrit sur le menu plastifié

près de chiures de congénères et de la mauvaise traduction

d’un dessert renommé dans les parages.Apporté sur le chariot, posé avec fierté sur la table :

flanc moelleux au lait caillé

tremblotant, glissant sur son assiette. Merci,

acquiesçons-nous. Nous en prendrons, oui.

Exit la mouche, entre le tocino de cielo.

Le ciel, justement. Le firmament. Le cosmos. The Planets, Wind instruments in a windy city, instruments à vent dans une cité venteuse. De l’infiniment petit à l’infiniment grand en passant par des lieux mi-figue mi-raisin talés par l’incurie des âpres-au-gain, des lieux méditerranéens auxquels Tierney parvient via un glissement Irlande-Espagne, In Galway in Spain, ou un arc-en-ciel Arco Iris.

Fiesta, Jovencitos, l’Espagne imprègne tant la poésie de l’Irlandaise que l’antépénultième poème de son recueil est un Adios Padre en honneur au père défunt, vêtu de son meilleur tweed. « Et puis il y eut la grêle,/ et puis il y eut le grésil,/ et puis tu ne fus plus.»

Ces planètes que le père a rejointes n’apparaissent qu’à la fin du poème The Planets comme la chute d’une blague (elle est comme un leitmotiv chez Tierney, la chute révélatrice in extremis). Tout le poème aura longtemps tenu le lecteur en haleine, en compagnie de l’amiral Blas de Lezo à la jambe de bois, dont la rapière pointe vers les étoiles contre tous ceux qui menacent les ports espagnols, de Francisco Bernier qui interprète un soir à Cadix Songs of the Americas, et d’une ribambelle de bustes de généraux et diplomates conquérants ou indépendantistes, le regard rivé sur la ligne bleue du Chili, l’Argentine, Cuba, Puerto Rico et l’Equateur…

Out there in space,

The gods are in their stations. Venus, Mars…Là-bas dans l’éther,

Les dieux sont à leur poste. Vénus, Mars…

Mais peut-être la véritable figure tutélaire de ce recueil, la double de la poète, sa porte-parole est-elle

Aphaia, Invisible Goddess

Queen of the elegant vanishing trick

you did it first time in prehistory

and have been doing it ever since :

one moment hotly pursued by that dick

Minos, the next – paff! – you disappear

into the Aegean Sea,

nothing where you had been before

only a spew of foam on the waves…

Lugged back up in a fisherman’s net

onto the island of Aegina,

and what do you do ? Reveal yourself briefly

to the bedazzled islanders –

so bedazzled they build you a beauty,

a temple to rival the Parthenon,

then – poum ! – once more your sulky shroud

of invisibility descends.

Thereafter, you are glimpsed only fleetingly,

disappearing around bends,

a footprint or two left in the sands.

Though sometimes your body is discerned

in the shape of the mountains, when the light is right :

a woman reclining, head, breast, knees…

Your temple is empty now, your altar bare.

No straggle of bloody feathers or fur,

no votive offerings honor you there.

Aphaia, you are a tease. We joke about you,

over our retsina, our tasty souvlaki :

your elusive nature, both there and not there,

your voice on the breeze, on the air.Aphaïa, déesse invisible

Reine de l’élégant tour de passe-passe,

une première fois à la préhistoire et

tu n’as jamais cessé depuis :

un instant effrontément baratinée par cette enflure

de Minos, le suivant – paff ! – tu disparais

dans la mer Egée,

plus rien là où tu étais

qu’une mousse d’écume sur l’onde…

Remontée dans le filet d’un pêcheur

sur l’île d’Egine,

que fais-tu ? Tu t’exposes brièvement aux yeux

des îliens éblouis –

au point qu’ils érigent une splendeur,

un temple pour rivaliser avec le Parthénon,

et puis – poum !- une fois encore tombe

ton chatouilleux voile d’invisibilité.

Après quoi, on ne t’entraperçoit plus

que fugitivement, entre deux portes,

une ou deux empreintes dans le sable.

Bien que, de temps à autre, on aperçoive ta silhouette

sous la forme de monts, quand la lumière s’y prête,

femme au repos, tête, poitrine, genoux…

Désormais, ton temple est désert, ton autel nu.

Nulle touffe de plumes ou fourrure maculée de sang,

nulle offrande votive ne t’honore plus.

Aphaïa, quelle allumeuse ! Nous plaisantons à ton sujet,

autour d’un verre de retsina, d’un goûteux souvlaki :

ta nature fuyante, à la fois là et pas là,

ta voix portée par la brise, sur les ondes.

Tierney a beau de même être insaisissable, elle n’en est pas moins rhétoricienne et termine son recueil en toute sûreté avec Safest [Au plus sûr], encadré par un Right now (à l’instant présent), et un Quiet now (au calme maintenant), tels des serre-livres sentinelles, question de finir en belle symétrie.

Comme elle avait commencé, avec un poème bien cadré, au rythme assuré et serein, basé sur rien que des distiques, avec un ou deux vers isolés. Dont, dernier distique du premier poème du recueil, Wren [Le troglodyte],

How short is a wren’s life. Barely two years.

Qu’elle est brève, la vie d’un troglodyte. A peine deux ans.

Alors que le dernier vers du dernier poème du recueil, Safest [Au plus sûr] est donc quiet now, au calme maintenant.

So here you have my question, mythmaker:

Have you any news of my father?… Et voici ma question, faiseuse de mythes :

Tu as des nouvelles de mon père ?

Retour au père défunt. CQFD.

De Roisin Tierney on pourra lire quatre poèmes publiés précédemment sur ce même site, à l’entrée « Róisín Tierney, The Finding et autres poèmes » [Pitchblende, Ataxia, The X‑Ray Reporting Room] – tous quatre figurent désormais dans le recueil Tiger Moth – qu’on vient d’évoquer.

Présentation de l’auteur

- Over and Underground in Paris & Mumbai — Rengas ferroviaires - 6 novembre 2025

- Roisin Tierney, Tiger Moth - 6 septembre 2025

- Victor Malzac, Vacance - 24 mai 2025

- Deepankar Khiwani (1971–2020) : Entr’acte - 6 mai 2025

- Pankhuri Sinha, la femme blessée - 5 mars 2021

- Arun Kolatkar, JEJURI - 21 décembre 2020

- Sonnet Modal, poète indien - 5 janvier 2020

- Karthika Naïr, Until the Lions – Echoes from the Mahabharata - 5 octobre 2018

- Hommage à Laurence Millereau - 3 juin 2018

- Ping-pong : Sudeep Sen, Incarnat /Incarnadine - 14 août 2017