C’est par un creusement intérieur, un quasi-vortex, que l’homme a délaissé la coquille pour le noyau.

Il est entré en soi-même. Pour un instant (peut-être éternel), il ne voit plus comme vous voyez ; n’entend plus comme vous entendez. Il vit dans la langue ; dans la caresse des mots qui refigurent le monde. Il est dans ce là-bas qu’évoquait Rimbaud, se gardant bien d’expliquer que ce là-bas est en soi (raison pour laquelle ce terme doit être utilisé avec la plus grande méfiance).

On ne sait avec qui il converse à cet instant. Il a pris l’habitude de discuter avec Poe, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Nietzsche, Rimbaud, Valéry ; a esquivé l’écriture automatique mais a échangé avec Bonnefoy, puis rencontré Juliet (et tant d’autres).

On ne sait avec qui il converse en ce moment. Peut-être avec soi-même. (C’est le plus probable). Car avec Juliet et Nietzsche avant lui, il a inversé son regard.

L’homme, ce poète, a fait le tour des mouvements.

Il a compris – disons conclu – qu’un monde existait entre Le Déjeuner sur l’herbe et l’Impression, soleil levant. Le premier, comme l’écriture automatique, aura permis d’outrepasser des limites. Avec davantage de recul, on ne pourra s’empêcher d’y trouver un intérêt principalement historique. Le second, parce qu’il touche à l’essentiel, existera toujours, comme quelque photophore caravagique luisant dans le sombre couloir de quelqu’être. C’est le monde chaque jour recommencé.

C’est cela, l’essentiel, que recherche le poète qui n’a plus de mouvement.

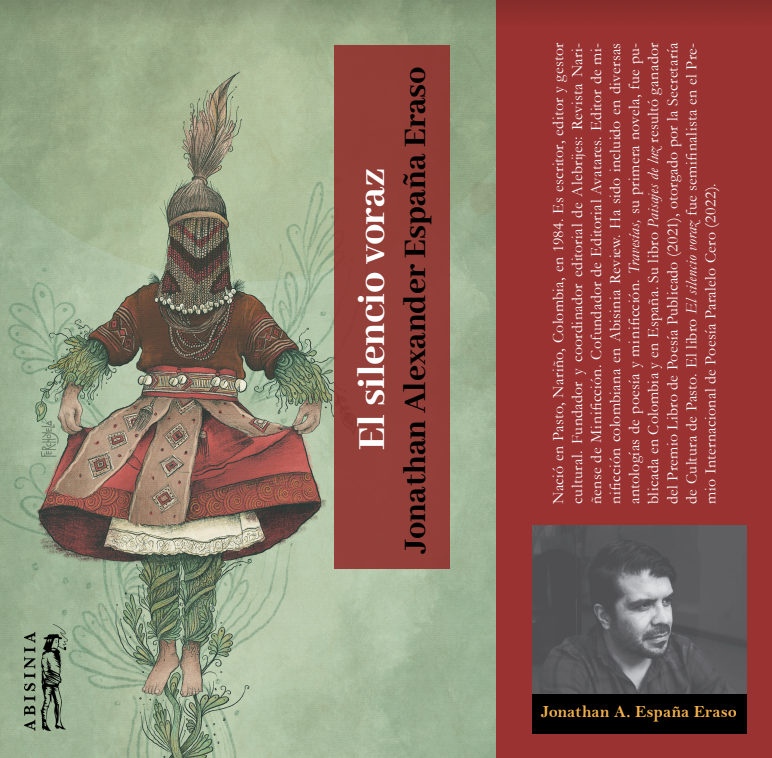

Tribus d’Amérique, d’Afrique, d’Océanie ont su vivre en harmonie avec les éléments (l’harmonie n’excluant ni la rugosité ni la cruauté du monde). Leur art se trouve là où se lovent et luttent art et mystique, forces, mystère et éléments. Ce sont ces items inexplicables qu’elles ont bien souvent cherché à s’approprier pour permettre une vie commune en un lieu commun. C’est pourquoi leur art est essentiel. Point besoin pour eux de tenter cette mission impossible de les expliquer ou d’en percer le mystère – la science ne peut expliquer que des comment, non des pourquoi.

Cet art ne saurait être qualifié d’art premier que si l’on entend qu’il ne saurait être dépassé. Sinon, c’est d’art essentiel qu’il devrait être qualifié.

Si après ces digressions nous revenons à l’homme, ce poète qui s’est extrait de tout mouvement pour vivre en soi-même dans cet autre mouvement, c’est donc à recréer l’essentiel qu’il se consacre.

C’est avec les sensations d’un aveugle qu’il peut redécouvrir le monde comme un frisson qui se propage depuis le coccyx jusque dans le sourire ; qu’il peut recréer le monde. Tâtonnant, il le malaxe pour lui donner face.

Le poète ne poursuit pas la culture pour faire étalage d’un savoir. Il cherche plutôt cet espace où s’entrelacent vies intérieure et extérieure.

C’est dans l’obscurité et le silence des choses qu’émerge ce renouveau. C’est pourquoi le poète prononce si peu de mots. C’est pourquoi, après les avoir soigneusement choisis, assemblés, écoutés, décantés, laissé mûrir ou fermenter, lorsqu’ils ressortent de lui, ses mots semblent parfois des oraisons jaculatoires.

Après avoir parcouru tant de pages pleines, il se tourne enfin vers la page blanche comme le seul espace possible : le sien. Pour cela, il doit déconstruire la plupart des constructions humaines et inverser l’ordre des valeurs (qui le sauvage ?). Il peut alors s’apercevoir que le plus beau château, le temple le plus impressionnant, n’auront jamais la majesté, la permanence et la vérité du lieu sur lequel ils sont construits ; du lieu sous lequel ils sont construits.

Désormais, il vivra dans cette nécessité absolue de recréer un espace de vie.

Ce poète qui n’a plus de mouvement vit donc dans le mouvement d’une puissance qui n’a plus de limite que ses propres limites.

Lorsqu’il parlera de poésie, il parlera de cet espace mental, personnel, pont hydrolatique comme un entrelacs entre intérieur et extérieur, tissant des liens singuliers, qui ne sont partagés qu’exceptionnellement avec les autres individualités. Il parlera de cet espace mental de communion avec le monde où la langue épouse le monde pour recréer un monde propre ; n’appartenant qu’à soi. Il parlera en réalité d’essentialiser par les mots cet espace mental. C’est une maison-monde qu’habite le poète, cette tortue (tellement vulnérable mais pourtant tellement invulnérable). Ses mots sont des totems.

C’est parce qu’il va au plus profond de soi et de son environnement, à la limite de la rupture et de la communication, qu’il est condamné à vendre peu. C’est parce qu’il s’est assigné cette quête qu’il considérera que le quasi-systématique « combien en as-tu vendu ? » est parmi les mauvaises questions, la plus mauvaise par laquelle aborder le sujet (devrions-nous désormais dire l’espace ?) poétique. La bonne question serait plus probablement : « ce livre te permet-il de vivre ? ».

Si la réponse est oui, vous aurez là une nouvelle Bible. Car ne nous méprenons pas, lorsqu’il écrit un livre, ça n’est pas autre chose qu’une nouvelle Bible, non pas en tant qu’il dicterait un comportement ou aurait un quelconque contact avec un au-delà mais en tant qu’il permet une vie sur Terre pour celui qui l’écrit et, espérons-le, quelques lecteurs.

Il ne cherche pas ce qui pourrait plaire mais ce qui doit être. Rien d’autre que le tout ou rien en poésie. Jamais du côté de la facilité. C’est pourquoi il ne saurait simplement chanter la ville ou la femme. Et s’il devait les connaître, ça ne serait que pour les réinventer. Ce serait encore lui qu’il créerait à travers elles.

Par exemple, à travers la femme, le poète recréera le cycle des saisons ; l’hiver est rigoureux mais soudain Je dis : une femme ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets.

C’est pour cette éclosion que le poète chérira l’hiver, comme un repli sur soi nécessaire. Les arbres se recentrent sur eux-mêmes pour plus tard offrir leur meilleur printemps.

Là où l’homme de la ville verra deux beaux yeux qu’il ne pourra posséder et glissera dans le mauvais pan de sa bipolarité, le poète, lui, recréera un univers in(dé)fini. Au seul moyen d’un crayon et d’une gomme, il peindra la profondeur d’un lagon d’agate et d’émeraude parsemé de roches solitaires. Ces yeux qu’il avait vus ne lui appartiendront jamais mais cet espace qu’il a créé existe bien. Cet espace est le lieu dans lequel il pourra vivre. Qu’importe que ces yeux se reconnaissent, se reflètent, ou non dans le lagon. Ces yeux qu’il avait cru vouloir ne l’intéressent déjà plus. Il aura intériorisé cet espace extérieur puis, après l’avoir réinventé, extériorisé cet espace intérieur. Il ne ressentira plus la frustration. Cet espace existera à jamais. Il aura accompli son œuvre. C’est pourquoi le poète ne craindra plus la mort.

Il existe une poésie de surface. Elle doit exister comme la lisière de la mer et de l’air. C’est l’espace qui nous est offert. Mais que sait de la mer celui qui ne franchit pas cette frontière ? C’est au fond à la lisière de la mort, dans cette quasi-asphyxie, que la lisière de la surface prend son sens, comme une frontière dont on ne pénètre les pores que très temporairement. En réalité, ce n’est pas une mort venue de l’extérieur (par exemple par un assaillant) ni même une mort par asphyxie dont il est ici question car ce sont alors les réflexes de survie qui s’enclenchent. Il s’agirait plutôt ce mourir intérieur, comme une substance vitale qui s’échappe progressivement pour ne laisser qu’un contenant vide (presque). Deux possibilités dans ce propre mourir : la mort ou trouver (dirions-nous produire ?) une substance vitale nouvelle (énergie-espace de vie). C’est de cette expérience que naît la pure intensité.

Il doit donc exister une poésie du dedans.

On entre en poésie comme on entre dans la foi ; par une porte que l’on pénètre du dehors vers le dedans. Mais un dedans résolument encré vers l’extérieur.

Vivre en poésie c’est accepter de ne pas comprendre. Comprendre n’est pas l’essentiel, qui est de s’approprier. Quel besoin de se rendre malheureux en cherchant à l’extérieur de soi un autre monde qui n’existera jamais, alors que c’est d’abord en soi que ce monde doit exister ? Alors devenir tortue. Faire émerger ce monde. Se bâtir un monde plus fort que le reste…