Ce livre a bien une dimension iconoclaste, me semble-t-il. Comment a‑t-il été accueilli en Inde ?

Étonnamment bien. Je pensais avoir écrit un petit livre de poésie (pas en dimension, il faisait environ trois cents pages !) en anglais, que seules une poignée de personnes allaient lire. Ma seule inquiétude c’était que mon éditrice ne se retrouve pas prise dans des querelles car c’était une période marquée par la montée fulgurante des lynchages des minorités, des attentats contre des écrivains-penseurs (Govind Pansare, Dr. Narendra Dabholkar, le Professeur M. M. Kalburgi, ensuite la journaliste-rédactrice Gauri Lankesh), et des restrictions croissantes sur la liberté d’expression. Une période marquée par des événements tels que le retrait du livre de Wendy Doniger (On Hinduism) par son éditeur et un changement même de cursus universitaires (notamment la suppression au Delhi University d’un sublime essai du grand poète/linguiste/traducteur/folkloriste A.K. Ramanujan, Three Hundred Ramayanas: Five Examples and Three Thoughts on Translation) à cause de la pression des forces de l’extrême droite. Ce sont des choses – notamment le cas de l’essai d’A. K. Ramanujan – qui ont façonné la conception du livre lui-même mais qui ont aussi influé sur sa réception, je crois. Du coup, cet ouvrage a reçu beaucoup d’attention : plein de lecteurs, de chercheurs, et d’artistes y ont trouvé une interrogation du pouvoir, de la guerre et du conflit comme des dispositifs pour maintenir le pouvoir et effacer nos préoccupations avec des valeurs plus essentielles comme la justice ou la probité. Ils tenaient au fait que le livre tente de souligner le prix de ladite guerre sacrée sur les citoyens, surtout les plus fragiles.

Il n’a pas plu aux éléments conservateurs, bien sûr. J’ai eu des réactions excitées pendant des rencontres ou lectures publiques notamment par ceux qui prennent l’épopée au pied de la lettre ou estimaient que je n’étais pas respectueuse des dieux, ou que je remettais en question l’importance de la guerre sacrée. Des revues qui m’ont interviewée ont dû fermer la rubrique des commentaires tellement il y avait des gens offusqués qui prenaient ombrage. Et des gens de la famille “élargie” qui ne sont pas du tout contents, bien sûr. Mais de toute façon, ils trouvent que je mène une vie incompréhensible, et que j’ai des positions politiques très douteuses !

Dans sa version originale anglaise, Until the lions a déjà beaucoup voyagé dans le monde. Quelles ont été les réactions, les questions de vos lecteurs ?

Oui, dans sa version en anglais en Grande Bretagne (Arc Publications, 2016) et en Amérique du Nord (Archipelago Books, 2019). Il y a aussi eu plusieurs adaptations : d’abord une création en danse signée par Akram Khan (2016) qui a tourné de par le monde jusqu’à la pandémie ; un opéra dansé (2022) avec une partition originale du compositeur Thierry Pécou et une mise en scène de Shobana Jeyasingh, c’était une commande de la très grande Eva Kleinitz, feu directrice de l’Opéra national du Rhin, qui voulait retrouver le verbe du livre quand elle a vu la pièce chorégraphique d’Akram, et donc a décidé de produire une version lyrique du livre. Ensuite Beneath the Music, une adaptation en théâtre (2023) mise en scène par Jay Emmanuel de la compagnie Encounter Theatre à Perth en Australie qui est particulièrement précieuse pour moi, car elle s’enchevêtre entre le temps mythique et l’Inde actuelle mettant en exergue des questions d’exclusion des queers (pourtant très présents dans certaines versions régionales de l’épopée) et des castes opprimées. Là, il y a une nouvelle adaptation en cours pilotée par la grande comédienne Corinne Jaber (qui a, le hasard fait, joué le rôle d’Amba/Shikhandi dans Le Mahabharata de Pater Brook et Jean-Claude Carrière), en tout début de phase de recherche.

Il est également étudié dans des facs de littératures post-coloniales, de littératures comparatives, ainsi que de « creative writing » … j’ai animé des cours et des rencontres, en personne et en visio, dans des universités aussi lointaines que Yale et Harvard, Shiv Nadar ou Ashoka près de Delhi, Liverpool et Northampton ou bien New York University Abu Dhabi…

Ce qui m’émeut c’est que les lecteurs, surtout les jeunes, puisent dans l’âme du livre, et transcendent les éléments très particuliers à la culture sud-asiatique, menant à des discussions passionnantes sur la perte et le deuil, sur l’ambition et son avers, l’envie, le tiraillement entre la justice et la loyauté envers ses proches… mais ça relève surtout de la force du Mahabharata, car, comme avec toute épopée fondatrice, on y retrouve les essences intemporelles de notre humanité partagée.

Vous vivez en France et il était naturel que votre livre aille à la rencontre des lecteurs francophones. Quels problèmes spécifiques à la nature du Cantique des lionnes a‑t-il fallu résoudre pour parvenir à la traduction de ce texte aussi puissant qu’atypique ?

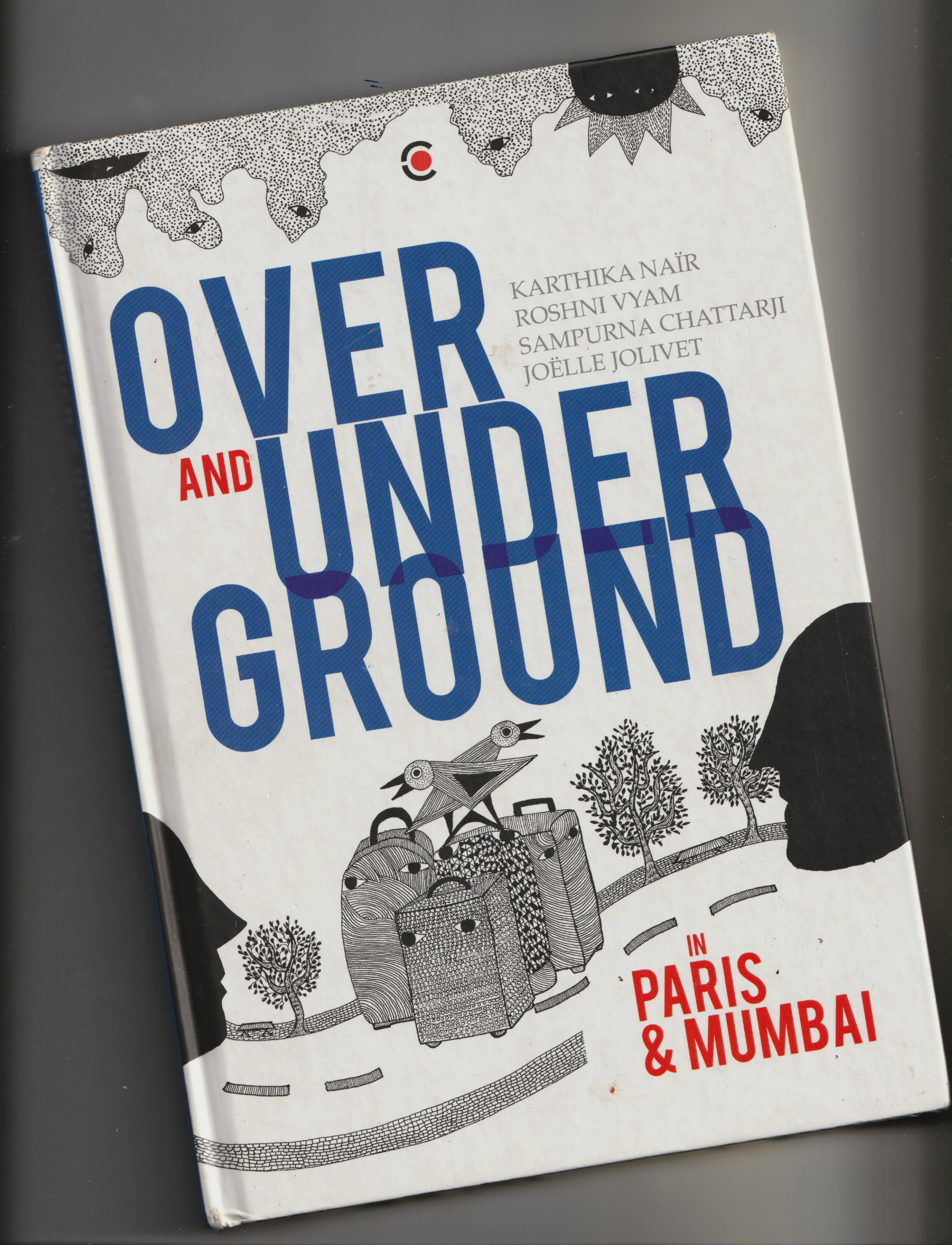

J’ai eu beaucoup de chance parce que mon éditeur chez le Nouvel Attila, Benoît Virot, a pris le livre à bras-le-corps avec tant de passion et d’engagement, tant d’attention et d’intelligence ! J’ai attendu huit ans pour que le livre trouve son « chez soi » en France, pour qu’il y ait un éditeur qui s’engage à une traduction polyphonique (nous avons cinq brillants traductrices et traducteurs), à mettre leurs noms sur la couverture (c’est moins l’habitude en France, en général). Et Benoît a créé la plus belle de toutes les éditions : il a trouvé un financement pour que l’on puisse imprimer en couleur (indigo et écarlate, les deux couleurs d’Amba) ce que l’on n’a même pas pu faire dans les éditions en anglais (j’ai chaque fois joué avec des teintes de gris auparavant). De plus, il a passé commande à ma collaboratrice sur les livres jeunesse, l’illustratrice Joëlle Jolivet, de dix-neuf portraits pour chacun des personnages : des images saisissantes ! Donc l’attente a vraiment valu la peine.

Les problèmes étaient avant tout techniques, car chaque voix s’exprime en forme différente, soit dans une versification formelle (rubaï, sonnet, pantoum, tanka, sextine, canzone…) soit en calligrammes… c’était ma manière de dépeindre les singularités de chaque personnage, leurs états d’esprits ou leurs motivations. Et chaque langue, comme vous le savez si bien, a ses spécificités. L’anglais est plus économe que le français, si l’on garde la même métrique, par exemple, en français, c’est souvent plus raide ? Est-ce le mot ?

Donc mes traducteurs ont dû avoir à la fois beaucoup de talent mais aussi beaucoup de patience et d’inventivité pour s’assurer qu’en français on retrouve l’individualité de tel ou tel personnage comme véhiculée par la sonorité de leurs voix. C’est un livre à la fois très visuel et très sonore, plein de jeux de couleurs et de formes, sur la page et pour l’oreille. Entre Benoit, et l’équipe des traducteurs, j’étais gâtée, tout simplement gâtée.