AVANT d’entrer dans le vif du sujet et de lancer le lecteur dans La carte déplacée, il faut quelques mots d’avertissement. Il s’agit ici non pas d’un déplacement des frontières de la Pologne, comme pourrait le faire penser la première partie du titre, mais d’une carte européenne « bouleversée », car le mot polonais poruszona indique un changement à la fois physique et émotionnel. Le thème principal de cet imposant ouvrage est de démontrer comment l’axe est-ouest de référence culturelle qui fonctionne pour la Pologne depuis plus de deux siècles a tourné en axe nord-sud en vingt-cinq ans, de la fin de la guerre froide en 1989 jusqu’en 2015, date de la rédaction du livre.

Le savoir accumulé par Przemysław Czapliński depuis de nombreuses années lui donne un regard nouveau sur sur la façon dont les Polonais parlent et imaginent leurs relations avec leurs voisins. L’imaginaire auquel se réfère le titre de l’ouvrage est toutefois mitigé par la définition très large du terme « lettres polonaises » qui comprend reportages, analyses politiques, textes historiques, et articles de presse, en plus des « belles-lettres » (pièces de théâtre, romans, films et poèmes). Ce vadémécum impressionnant est analysé principalement d’après les observations (témoignages) vécues et concrètes que fournissent des décodeurs « objectifs » (reporters, journalistes, essayistes, et Przemysław Czapliński lui-même) et « subjectifs » (romanciers, poètes, dramaturges). Le décodage de « l’imaginaire » indique une analyse littéraire tant chez les spécialistes de l’actualité que les littérateurs, chacun utilisant de façon interchangeable soit l’approche de l’inspecteur qui utilise le langage officiel, conventionnel, des rapports, soit celle du cueilleur qui pratique la parole spontanée du récit littéraire ou poétique.

LE THÈME principal de La carte déplacée, soit l’analyse du regard que les Polonais jettent sur leurs voisins aujourd’hui, implique une recherche de leur identité par référence à ces voisins. Il implique aussi une dépendance vis-à-vis de ces voisins, dont le choix se limite à l’Europe proprement dite : l’axe est-ouest est représenté par la Russie et l’Allemagne et l’axe sud-nord part du Caucase pour atteindre la Norvège. Le bilan n’est pas brillant : la Russie est toujours orientale, fascinante, un monstre impérial entre chaos, boue et glace, colonisateur ou à coloniser, incontournable ; l’Allemagne incarne la fluidité des frontières (accélérée par la formation de l’Union Européenne) et la tentative d’effacer le contentieux de la seconde guerre mondiale et surtout de l’après-guerre tout en profitant de l’abondance économique; les pays du Caucase et des Balkans sont toujours particuliers et non-solidaires, leur appartenance euro-chrétienne trop faible pour endiguer l’immigration ; seul le nord scandinave offrirait des perspectives nouvelles de modernité, encore qu’il ne soit pas l’idéal rêvé, selon Dorota Masłowska et Manuela Gretkowska. Le pouvoir de la Pologne est dilué par l’Union Européenne, une fédération d’Europe centrale n’est plus possible, et la porte de secours française n’offre que la possibilité de se réinventer. La « saleté » russe permet aux Polonais de se démarquer en tant que nation européenne et « propre, » mais le mot « saleté » saute aux yeux et choque. Ces observations sont étayées par de très grands noms, tels Ryszard Kapuściński, Olga Tokarczuk, Dubravka Ugrešić, Leszek Szaruga, Tomas Transtrőmer, et Milan Kundera, pour ne citer qu’eux, ainsi qu’un grand nombre de penseurs, hommes politiques, et philosophes de toute l’Europe.

Przemysław Czapliński. La carte déplacée. L’imaginaire géographique et culturel des lettres polonaises au tournant des XXe et XXI siècles. Traduit du polonais par Dorota Walczak-Delanois et Cécile Bocianowski. Lille : Presses Universitaires du Septentrion, 2024.312 p. ISBN 9782757440919.

PEUT-ON aujourd’hui toujours parler de l’Europe en vase clos ? L’ouvrage se compose de quatre parties; la Russie (l’est) reçoit la part du lion, soit 120 pages. Le sud et le nord ensemble sont aussi longs que le chapitre sur la Russie, et l’Allemagne (l’ouest) reçoit la plus petite portion, soit 40 pages. Ce déséquilibre entre les quatre parties de l’ouvrage représente-t-il la réalité de demain ou les rivalités d’antan ? L’extérieur de l’Europe ainsi définie n’apparait que lors de la crise syrienne de 2014–2015 qui jeta des millions de personnes déplacées vers l’Europe. Comment Ryszard Kapuściński aurait-il analysé cette crise, lui qui, en tant que reporter mondial, représentait l’ouverture historique des Polonais à tous les continents ? N’aurait-il pas plutôt insisté sur les contributions mondiales de la culture polonaise ? Nombre d’auteurs se sont penchés sur l’ouverture de la Pologne sur le monde depuis la Renaissance, notamment sur l’ère des Lumières si bien analysées par Jan Zieliński dans Magiczne Oświecenie [La Magie des Lumières, 2022]. La Pologne a depuis toujours été ouverte sur le monde, notamment sur l’Asie et les territoires situés le long de la Route de l’ambre et de la Route de la soie. Elle l’est restée depuis, à travers sa littérature émigrée. L’identité polonaise est constituée de la somme de tous ces échanges. Et, depuis la fin de la guerre froide, les artistes et écrivains polonais multiplient les contacts et les participations culturelles qui non seulement disent comment ils voient le monde, mais ce qu’ils font pour créer de nouveaux contacts qui transcendent les frontières politiques. Et comment oublier le mouvement « de terroir » de la littérature et de la poésie polonaise, qui s’esquisse depuis la fin de la guerre froide, notamment dans les œuvres d’Urszula Koziół et de Marzanna Kielar pour la Silésie et la Mazurie, respectivement, rappelant que les régions (un concept revivifié par l’Union Européenne) sont plus importantes que les nations ? Tous/tes les écrivain/es et poètes travaillent à imaginer et à construire un avenir qui transcende les traumatisme subis par la Pologne depuis les partages de la fin du 18e siècle jusqu’en 1989.

LES ARGUMENTS sont infinis et les conclusions élusives. La Pologne émerge de l’introspection a laquelle la soumet Przemysław Czapliński fragilisée et sans gouvernail. Dans une Europe qui, annonce Marcin Król en fin de l’ouvrage, agonise par la triple blessure de la laïcité, du nationalisme, et de l’hédonisme, la Pologne pourra-t-elle s’émanciper de son contentieux historique entre Allemagne et Russie ? Pourra-t-elle se définir indépendamment de ses voisins ? Pourra-t-elle échapper, au XXI siècle, à un avenir colonisateur ou colonisé ? Le plus grand mérite de La Carte déplacée est de nous donner sérieusement à réfléchir. Initialement publié à Varsovie en 2017, le livre a presque neuf ans et le lecteur n’y trouvera pas les toutes dernières œuvres littéraires polonaises, mais qu’à cela ne tienne, car l’érudition de l’auteur est impressionnante. Il ouvre pour les lecteurs francophones une conversation essentielle pour l’avenir de la Pologne et éclairante pour toute nation en quête d’identité dans un ordre mondial en plein changement.

∗∗∗

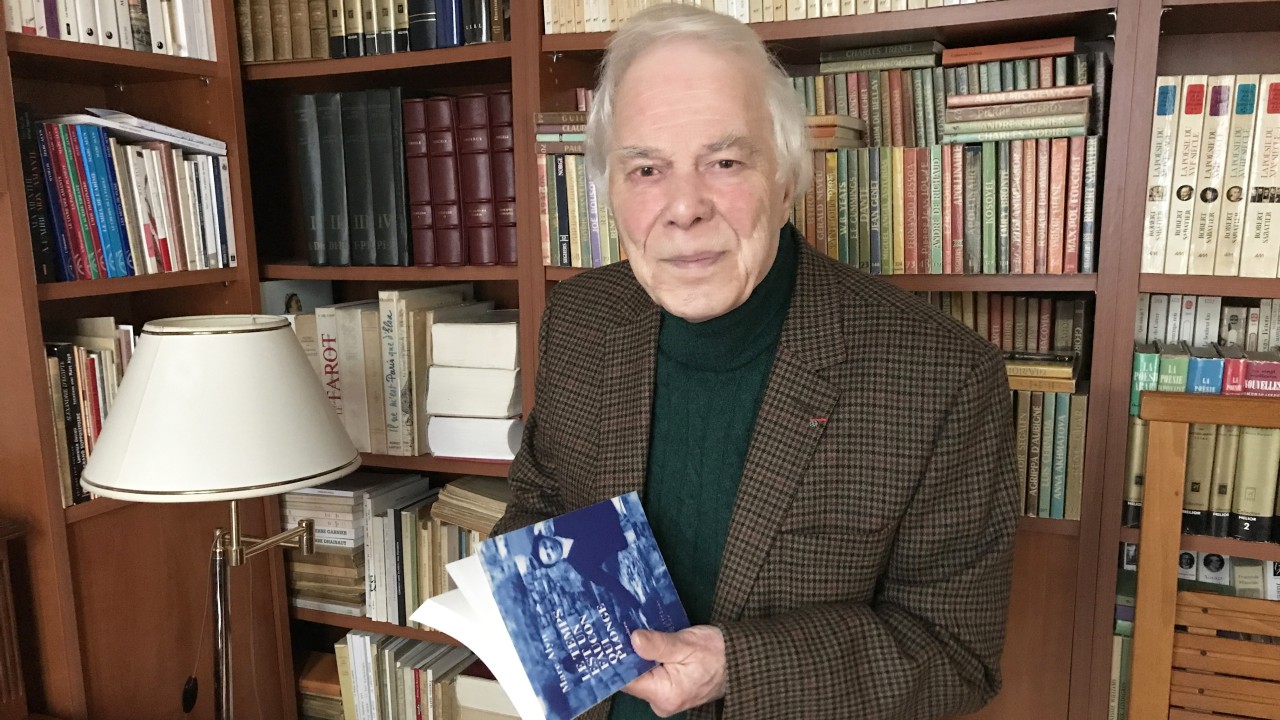

L’auteur Przemysław Roman Czapliński

Przemysław Roman Czapliński (né le 6 novembre 1962 à Poznań – critique littéraire polonais, professeur de littérature contemporaine. Il travaille à l’Institut de philologie polonaise de l’Université Adam Mickiewicz. Membre correspondant de l’Académie polonaise des sciences.

Diplômé du lycée Karol Marcinkowski à Poznań. Il a obtenu son doctorat en 1992, son habilitation en 1998, et un an plus tard, il a obtenu un poste de professeur à l’université Adam Mickiewicz. Il a reçu le titre de professeur en 2002. De 2002 à 2008, il a occupé le poste de directeur du Laboratoire de critique littéraire (à la Faculté de philologie polonaise de l’Université Adam Mickiewicz), et depuis 2008, il est directeur de la spécialité critique littéraire (depuis 2015, nom de la spécialité : Critique et pratique littéraire). De 2001 à 2006, il a été rédacteur en chef de la revue Poznańskie Studia Polonistyczne ; depuis 2016, il fait partie de la rédaction de la revue Teksty Drugie. De 2002 à 2006, il a été membre du Comité des sciences de la littérature de l’Académie polonaise des sciences. De 1997 à 2001 et de 2010 à 2013, il a fait partie du jury du prix littéraire Nike et depuis 2008, il siège au jury du concours théâtral consacré à la dramaturgie contemporaine polonaise « Metafory rzeczywistości » (Métaphores de la réalité). Auteur de nombreuses publications critiques littéraires (notamment Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996 [Traces du tournant. À propos de la prose polonaise 1976–1996], Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90. [Marges mobiles : essais sur la littérature des années 90]).

- Patricia L. Hamilton – Sélection de poèmes - 6 janvier 2026

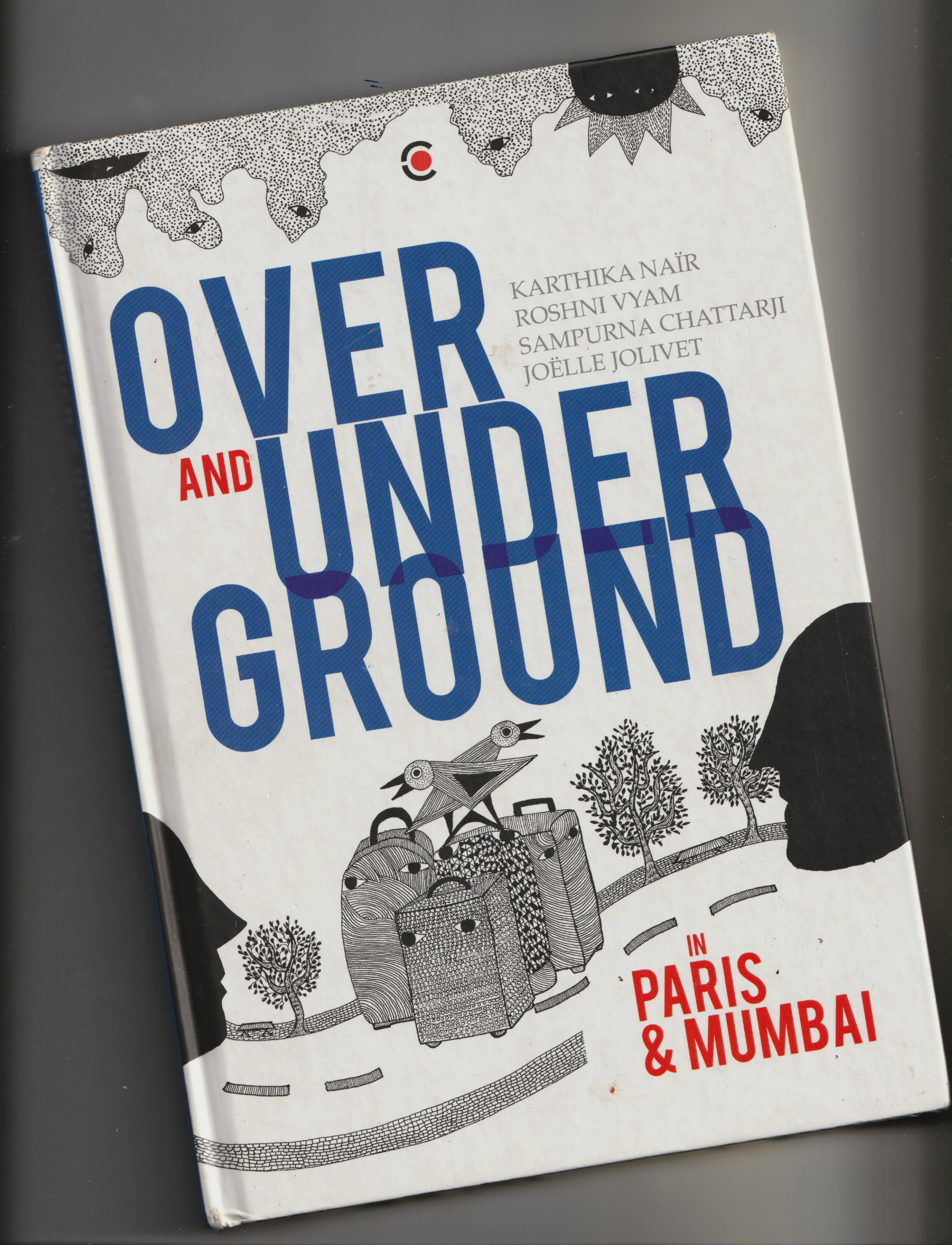

- La poésie est le rire du Verbe — La vie et l’œuvre de Marc Alyn - 5 janvier 2026

- Luca Ariano, Demeures de mémoire - 23 novembre 2025

- Przemysław Czapliński, La carte déplacée. L’imaginaire géographique et culturel des lettres polonaises au tournant des XXe et XXI siècles - 6 novembre 2025

- Maria Mailat, Brancusi ad aeternitas - 6 septembre 2025

- Joanna Mueller, Zmieszane, (2000–2025) Poèmes mélangés - 6 septembre 2025

- Xavier Makowski, Chasse-Ténèbres - 6 mai 2025

- Béatrice Machet, Rafales - 6 janvier 2025

- Rochelle Hurt – l’avant-garde poétique américaine - 6 novembre 2024

- Shizue Ogawa, ambassadrice mondiale de la poésie japonaise - 6 septembre 2024

- Nohad Salameh, Jardin sans terre - 6 septembre 2024

- Carole Carcillo Mesrobian, L’ourlet des murs - 28 octobre 2023

- Dans la lignée de Wisława Szymborska ? Une nouvelle voix de la poésie polonaise - 6 juillet 2023

- Stanley Kunitz, virtuose du langage - 3 novembre 2022

- Dans la lignée de Wisława Szymborska ? Une nouvelle voix de la poésie polonaise - 1 septembre 2022

- La valise poétique de Piotr Florczyk - 1 novembre 2021

- In Memoriam : Adam Zagajewski (1945–2021) - 6 septembre 2021

- Introduction à l’œuvre de Lee Maracle - 5 janvier 2020

- Marzanna Bogumila Kielar - 4 juin 2019

- Shizue Ogawa, réflexions sur le temps - 5 novembre 2018

- Hommage à Jean Metellus - 5 juillet 2018

- La poésie de Wittlin - 21 juin 2015

- La poésie de Christopher Okemwa - 15 septembre 2014

- La poésie d’Awiakta - 20 juillet 2014

- La poésie d’Awiakta - 29 juin 2014

- Poèmes de Marilou Awiakta choisis et traduits par Alice-Catherine Carls - 29 juin 2014