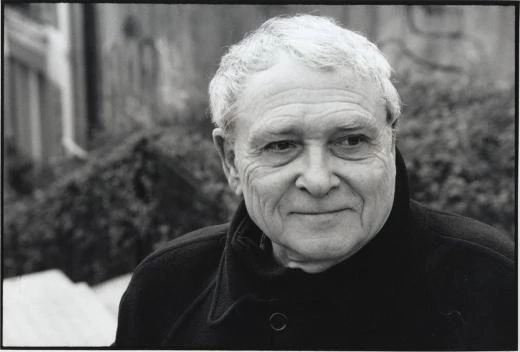

MERCEDES ROFFÉ, POÈTE ARGENTINE HABITANT NEW YORK, A PUBLIÉ TROIS RECUEILS DE POÉSIE AUX ÉDITIONS DU NOROÎT DONT LE DERNIER, LES LANTERNES FLOTTANTES, PROPOSE UN QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE SUR LA NATURE HUMAINE.

Ton premier livre à être paru en traduction au Québec a été Définitions mayas, publié par les Éditions du Noroît, en 2004. Pourrais-tu nous expliquer la raison de ce titre?

“Définitions mayas” est une série de quatre poèmes qui forment la deuxième section du livre. Cette série a été inspirée par des récits oraux recueillis par l’ethnologue Allan Burns dans sa recherche sur la littérature maya. Dans ces témoignages mayas ‑ces textes qui sont nés sans intention de devenir poèmes‑, l’informateur explique au chercheur le sens et l’usage de certains mots et expressions, comme une façon d’aider à préserver sa langue et sa culture. La lecture de ces textes m’a fait aborder certains mots et certaines expressions de l’espagnol de tous les jours, comme s’il fallait les expliquer à quelqu’un qui ne les connaissait pas. En faisant ça, ce qu’on découvre c’est que la définition, l’explication, la glose, dans quelque langue que ce soit, se convertit en une espèce de site ‑dans le sens archéologique- qui garde et préserve les artéfacts, peut-être les plus révélateurs, d’une propre culture.

Les poèmes recueillis dans Définitions mayas, et dans Rapprochements de la bouche du roi, ton deuxième livre à être paru au Québec (Du Noroît, 2009) font partie d’un même livre en espagnol, intitulé La opéra fantasma. Qu’est-ce qui t’a fait associer ta poésie à la tradition opératique?

La opéra fantasma est le titre d’un des poèmes du livre, “Ghost Opera”, écrit a partir de l’œuvre musicale du même nom du compositeur chinois Tan Dun. Selon Tan Dun, “ghost opéra” est un genre dramatique de la tradition chinoise, dans lequel le protagoniste rencontre son passé et son futur, ses ancêtres vivants ou morts, et entretient un dialogue avec eux. Dans mon poème, la rencontre se passe entre et avec nos “ancêtres” Shakespeare et Bach, mais la dernière ligne (« Fugue / Fugue de mort, » dit Bach) récupère, à partir du mot “fugue” (la forme musicale), la mémoire du poème de Paul Celan, “Todesfuge”, un des poèmes clé du vingtième siècle.

De toute façon, je pense qu’il est vrai que dans le livre la relation avec l’opéra va plus loin. “L’opéra fantôme” ‑l’expression en soi- évoque un état d’irréalité, d’incorporéité, qui tente de récupérer la mémoire d’un projet réalisé (et réalisable) en partie seulement, comme le fut l’idéal wagnérien et symboliste de “l’oeuvre totale”: une oeuvre dans laquelle se rejoindraient tous les arts, dans laquelle les frontières entre un art et un autre se dilueraient.

En plus d’un travail d’intertextualité très évident dans toute ta poésie, dans Définitions mayas on trouve un grand rapport à la musique: à quoi penses-tu qu’on doive cela?

Les poèmes de la dernière partie du livre se basent tous sur des oeuvres musicales. Ou plutôt, je dirais, ce sont une sorte de méditation ou visualisation à partir de pièces musicales.

La plupart des poèmes ne gardent pas de lien avec l’extension ou la structure de la pièce musicale qui en est la source, mais ils gardent les titres de ces pièces et le nom du compositeur en bas, et tant qu’hommage.

Mais au-delà de ces détails de composition de quelques poèmes en particulier, ta remarque est très juste, non seulement par rapport à ce livre, mais à presque toute mon oeuvre poétique.

Je crois que ce qui est à la base de cette présence constante de la musique dans ma poésie, c’est l’idée de la poésie elle-même comme étant musique ‑pas dans le sens d’une priorité dans la poésie de la sonorité sur le contenu‑, sinon dans le sens que je conçois le poème comme étant un écho ou un harmonique d’un univers fondamentalement rythmique, musical.

Les Éditions du Noroît viennent de publier ton troisième livre, Les Lanternes flottantes. Comment décrirais-tu la forme du poème, depuis Définitions mayas, en passant par Rapprochements, jusqu’à ce nouveau titre, Les Lanternes flottantes?

Définitions mayas et Rapprochements peuvent se voir, dans plusieurs sens, comme une unité: c’est le projet d’expérimenter à partir de formes non-verbales ‑ou verbales, mais pas nécessairement littéraires- comme base de l’articulation du poème. D’autres zones de la connaissance et de la culture servent de point de départ à un discours qui arrive a être poétique et même lyrique sans s’affermir autour d’un moi spécifique. Si le moi apparaît, c’est en tant que masque, pas dans le sens de se cacher, mais dans le sens qu’il prend la voix de celui ou celle qui a décidé de “faire parler” dans le poème. Ça peut être un personnage de Remedios Varo ou de Odilon Redon, ou Bach ou Shakespeare… Ça peut être une image (imago plutôt) inspirée par une cantate de Bach ou une oeuvre de Steven Reich.

Selon toi, qu’est-ce qui a changé, maintenant, avec l’arrivée des Lanternes?

Dans Les Lanternes il y a des vides, des moments où fait irruption, comme une présence inévitable, le mot nu, plat, même plein. Un mot qui a du poids, plein de sens, et si vide. Presque un trou dans le texte. Une transparence dangereuse. Comme si c’était l’écho ‑sinistre, fantasmatique- d’une poésie ainsi appelée “politique” ou “sociale”, selon qu’elle a eté plus fréquemment entendue. Ici cette nudité s’impose presque comme quelque chose d’inévitable: des mots tels “bombes”, “sang”, “esquille”, “méchanceté”, “traîtrise”…C’est l’inévitabilité de ce qu’on dit dans comment on le dit ‑cette urgence. L’urgence du cauchemar, de la confusion, de l’intimidation pendant la veille.

Dans ces mots « mous » ‑je dirais- je me suis permis de laisser converger des zones qui pour moi ont toujours été le négatif ‑dans le sens photographique- de la poésie comme je l’entends. Mais à différence de ce qui se passe dans cette autre poésie, qui est généralement décrite comme sociale ou politique, ici ces mots montrent un blanc, un vide, au milieu d’un tissu fait d’une autre substance. Quelque chose qui ressemblerait d’avantage à une question philosophique sur le lieu du bien et du mal ‑et toutes les nuances intermédiaires- tant au sein de la société que dans la conduite des individus. Quelque chose comme une remontée de l’étique (ou de l’absence d’étique) et de la politique (ou de l’institutionnalisation de l’abus) vers un questionnement sur la nature de l’être que nous sommes.

Selon toi, que prône ta poésie?

Ma conception de la poésie n’est pas telle qu’elle doive prôner quoi que ce soit. Au contraire. Il y a déjà trop de discours monolithiques (en général erronés) qui nous poursuivent dans tous les domaines (la politique, les média, les églises, le travail aliénant dans lequel nous nous voyons engloutis, la publicité, et les frais et la consommation dans lesquels nous nous enfonçons). Dans le monde que je décris, la poésie est justement ce qui ne prône rien du tout, le réservoir où il est encore possible de formuler des questions et soutenir la validité du doute, et même de l’ambiguïté.

Je conçois la poésie, et l’art en général, comme une alternative à ces niaiseries monolithiques, sures d’elles-mêmes, indépassables ‑jusqu’à ce que l’histoire ou la réalité les rende à l’évidence comme construits temporaires et tristes. Malheureusement, ces construits coûtent beaucoup de vies. La prépotence et la sottise coûtent toujours des vies, qui ont bien plus de valeur que ses aveugles postulats.

Quelle est ton implication dans les courants littéraires et culturels en Argentine et aux États-Unis et surtout a New York, où tu résides depuis longtemps?

Buenos Aires et sa communauté poétique restent mon espace d’appartenance, la caisse de résonance de mes poèmes et de mon affection. New York me permet d’avoir une distance très propice, précisément par rapport à tout ce à quoi que je suis si attachée. Ça me permet d’avoir un espace de travail et des lectures qui parcourent des chemins qui ne sont probablement pas les mêmes que si j’avais vécu toute ma vie en Argentine. Dans ce sens, je pense que je dois à New York une partie importante de mes intérêts et de mes récents accomplissements, dans lesquels j’inclus l’accès à des poètes d’Amérique latine, des Etats-Unis, du Canada et d’Europe, que j’aurais eu quelques difficultés à fréquenter depuis Buenos Aires. Je pense qu’avoir accès à deux bagages très différents ‑du point du vue de la conception de la poésie, des lectures, des traductions, d’auteurs et poètes clé, du contact avec d’autres esthétiques et d’autres cultures‑, et savoir que je fais partie de deux centres artistiques et intellectuels aussi vivants que le sont Buenos Aires et New York, c’est un privilège qui se répercute de façon très positive sur tout ce que je fais.

Traduit de l’espagnol par Marie-Louise Petitpierre