Poèmes présentés et traduits de l’anglais américain par Alice-Catherine Carls

Ayant grandi à Hemet, ville moyenne située à cent quarante kilomètres au sud-est de Los Angeles, Patricia L. Hamilton connait intimement l’Amérique profonde, microcosme de diversité ethnique, confluence des limites du melting pot. Californienne pendant la première partie de sa vie, et ayant vécu depuis plus de trente ans en Géorgie et dans le Tennessee, dans le sud profond que peu d’Américains et encore moins d’étrangers connaissent, Patricia L. Hamilton commence ses poèmes par des observations du quotidien, partant de situations anodines, sur un rythme tranquille, prenant son temps pour savourer les mots. Puis, par un néologisme, une image surprenante, une pensée inattendue, ou une pirouette vers la philosophie, elle force le lecteur à tout repenser et à se fouiller l’âme pour réconcilier le monde familier avec ce qui dérange ou détonne.

C’est là un féminisme sûr qui affirme sans faillir le droit des femmes même si la société les conteste. Un féminisme qui n’a pas besoin de crier, un féminisme dont la retenue augmente l’efficacité, un féminisme à la modestie trompeuse. Cette démarche nous fait faire tout un parcours, non seulement dans l’Amérique profonde, mais dans ses strates historiques et les survivances de ses traditions. C’est donc une poésie qui nous dévisage et nous fait découvrir le visage de l’autre Amérique.

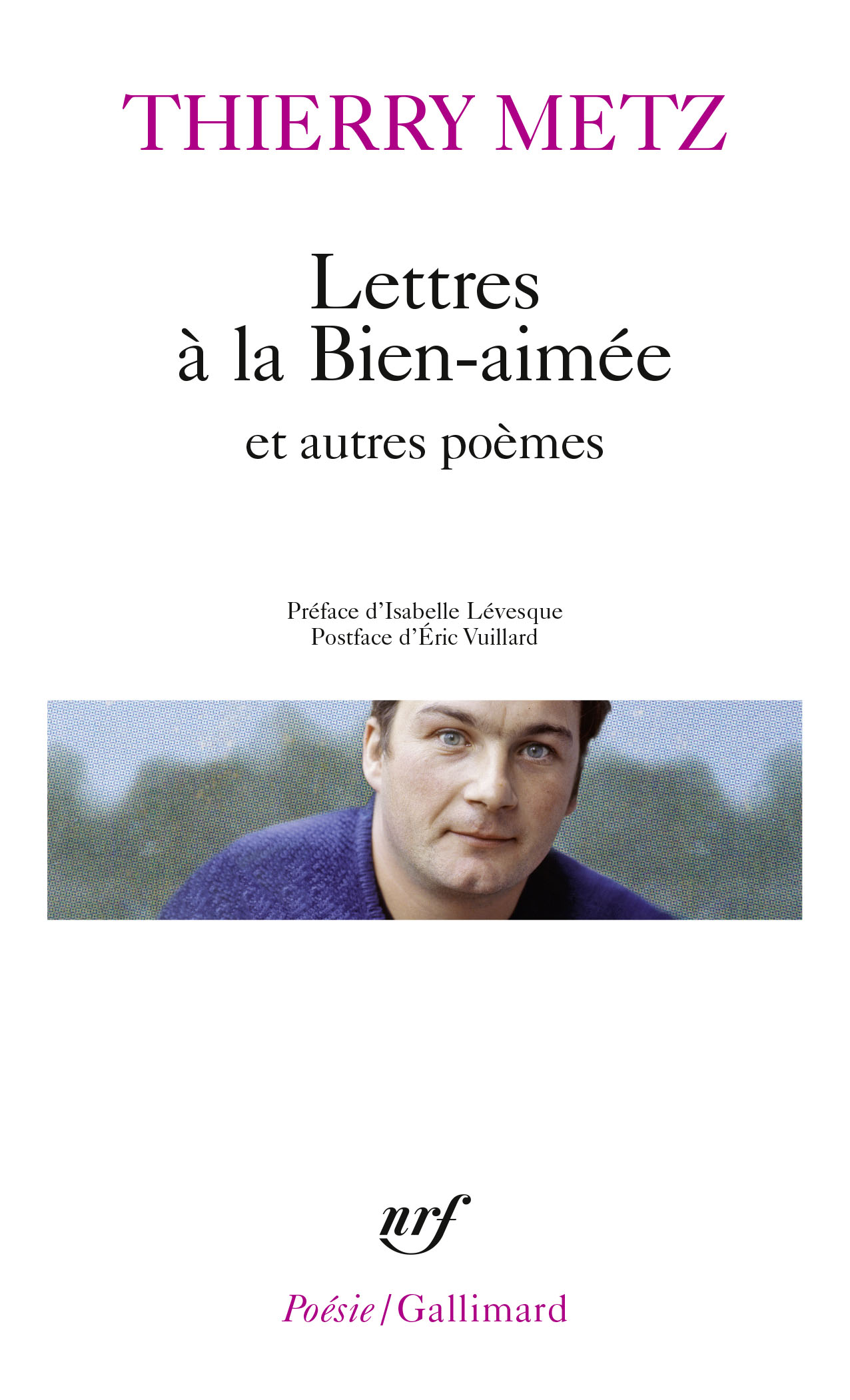

Patricia L. Hamilton a débuté avec le volume The Distance to Nightfall (Main Street Rag Publishing, 2014), suivi par un deuxième volume, Even Now i(Kelsay Books, 2025). Elle a gagné le Rash Award in Poetry en 2015 et 2017 et a été nommée pour trois prix Pushcart. Ses poèmes ont également paru dans les revues Radical Teacher, Reformed Journal, The Common Language Project: Ascent, et Ibbetson Street. Elle vient de terminer un troisième recueil composé de poèmes ekphrastiques sur les tableaux bibliques de Marc Chagall. Intitulé Voiced [Mise en voix), il donne la parole à des personnages féminins. Professeur d’université pendant trente-cinq ans, Patricia L. Hamilton associe créativité et partage autour des mots. Sa poésie a été comparée aux virevoltes d’un danseur autour de sa partenaire, ses poèmes créant des histoires qui, ancrées dans un instant ou un désir, débouchent sur une réalité beaucoup plus large et constituent la longue durée des choses et des êtres, atteignant un niveau philosophique. Ainsi, d’un chat clochard, elle parvient à nous émouvoir sur le sort des SDF.

Patricia L. Hamilton, Even now, Kelsay books, 2025, 88 pages, 20 € 12.

Partant de ses expériences personnelles, la poète nous parle d’un monde dangereux, de la guerre au Vietnam, de l’assassinat du Pesident Kennedy, du racisme, mais aussi de la générosité des étrangers. Elle comprend que le monde n’est pas unilatéral, et ses scènes montrent le monde bon et mauvais, généreux et cruel. Une grande partie de son œuvre est consacrée aux femmes qu’elle voit à travers son regard d’enfant, d’adolescente, et de femme. Ses nouveaux poèmes donnent une grande importance à la linéation, et elle joue avec plusieurs formes poétiques telles que la villanelle, en inventant des règles comme dans les poèmes tels « Le moindre mal » qu’elle écrit avec un nombre fixe de mots, ou « Le jour où tout changea » ou l’apparence graphique décide du choix et de l’ordre des mots. Depuis quelques années, elle écrit des poèmes ekphrastiques sur les peintures de Marc Chagall consacrées aux femmes de l’Ancien Testament. Ses poèmes en prose sont également adaptés à son ton narratif qui nous fait découvrir les paysages ruraux l’Amérique profonde et leurs traditions – de la Californie au Mississippi, de Hawaii au Tennessee.

Nous remercions Patricia L. Hamilton de nous avoir autorisée à traduire ce choix de poèmes. Le volume ou la revue dont proviennent ces poèmes sont indiqués ci-dessous.

Alice-Catherine Carls

University of Tennessee at Martin

∗∗∗

Poèmes choisis

Du volume The Distance to Nightfall [La distance jusqu’à la tombée de la nuit] (2014)

La migration

Luminescent, le ciel d’ouest

attend, toile claire presque vide.

Quelques coups de pinceau

relevés en argent terni

suggèrent des cirrus à la dérive,

abstraite annonce de mutabilité.

Un vol d’oies a passé en pointe de flèche,

mesurant la distance jusqu’à la tombée de la nuit.

On peut presque entendre

des lambeaux de cris plaintifs

tels des lamentations de réfugiés

dans une langue inconnue.

Décembre

Toute la journée une pluie froide tambourine,

morne, impitoyable, puis elle enfle

en clameur coléreuse. Les branches ploient

sous une grisaille de tristesse.

Enfin, l’égouttage prend fin.

Le monde morose cafarde.

Une lueur inattendue m’attire à la fenêtre.

Le ciel brille d’un blanc à couper le souffle –

lumineux, surnaturel, en attente.

Mêlées, les branches noires comme le péché

se tendent vers ce calme, prêtes à accueillir

la révélation d’un ancien secret.

Le SDF

Le chat blanc est revenu avec la chaleur.

En remplissant la cafetière devant l’évier, je le vois

endormi sur la chaise en toile noire cassée,

blotti, emboîté comme un puzzle.

Cette queue en loques a connu des jours meilleurs.

Où le vagabond s’est-il réfugié cet hiver?

L’année dernière il est apparu comme ça,

s’appropriant les endroits ensoleillés ou

s’abritant à l’ombre de l’auvent, hautain.

Un jour de canicule, quand l’été battait son plein,

je mis de l’eau dans un bol rouge, mais le coquin

dédaigna mon geste et ne toucha pas à la boisson.

Puis ma voisine se plaignit qu’il vide l’écuelle

de son chat. Peut-on comprendre quel instinct

décide entre dignité et nécessité ?

Le squatter s’étire sur son lit improvisé puis commence

ses ablutions matinales, se passe la patte derrière l’oreille,

fourrure blanche salie, tache sur la tête hors d’atteinte.

Il se rendormira, vieux clochard baigné de soleil,

sac d’os mou, respirant si légèrement

qu’il semble être à peine en vie.

Liminalité

Légère comme une patte de chat l’écume accourt sur les galets

pour lécher nos pieds nus comme si la mer voulait

nous faire perdre l’équilibre et tomber en éclaboussure

dans des profondeurs inconnues.

Au-delà d’une marge de sable brûlant, vide

à part les lignes qu’ont tracées les pattes des pigeons,

une rangée de bungalows anonymes se termine

par un banal café où un homme chante

Jimmy Buffett pour lui seul.

La terrasse où il gratte sa guitare est vide,

le soleil de midi a blanchi les promesses.

Il chante néanmoins de tout son coeur

ici, au bout du monde.

Confort sudiste

Quelqu’un dut penser que des murs jaunes seraient gais –

évoquant dans le morose novembre une luminosité estivale

tombant par les vasistas sur le carrelage vert du plancher.

Quelqu’un d’autre dans une longue série de réfections choisit

le luminaire noir Art Déco qui trône au-dessus du miroir

et pour le plafond une peinture couleur mastic.

Ni l’un ni l’autre ne va avec le bois doré des portes,

et encore moins avec les trois chaises adossées au mur

comme des jeunes filles faisant tapisserie.

Les coussins à fleurs vives ajoutent une touche intime,

survivants du vide-grenier de quelqu’un forcé de vendre

le reliquat de l’ensemble coin repas de sa grand-mère.

Mais peut-être les chaises étaient-elles déjà là

quand la première inconnue choisit le jaune des murs,

imaginant le boudoir d’un roman à l’ancienne.

Qui, pensé-je, choisit ces quatre paniers neufs en fil de fer

alignés sur l’étagère avec leur finition de vieil étain,

remplis de serviettes en papier blanc comme neige –

comme si la musique d’un cotillon allait s’arrêter

et des jeunes femmes rieuses parfumées de magnolias

se bousculer à la porte pour rafraîchir leur rouge à lèvres.

Portabilité

Par quelque chemin que je fuie, il aboutit à l’Enfer ;

moi-même je suis l’Enfer.

Satan, Le Paradis perdu

Sur le paysage sylvestre fond un ennemi imprévu :

un camion-citerne en chrome se faufile dans ma voie en sifflant,

imprudente queue de poisson à m’envoyer faire des tonneaux.

L’arrière du camion est un miroir convexe

qui déforme et distend ma mortalité consternée,

il me rapetisse en s’éloignant, étrangère à moi-même.

Je fixe la plaque ADR : « danger – soufre en fusion. »

L’enfer est ici, sur roues, lâché dans la campagne,

cargo vengeur, rétribution liquide. Mais pour qui ?

Avec abandon

Moteur au ralenti, rétroviseur crânement incliné,

elle referme le tube, fait une moue carmin,

un lent sourire satisfait en signe d’avertissement.

Donnant du gaz, elle augmente

le volume des Red Hot Chili Peppers,

prête à dépasser tout camion de pompier

qui se frayerait une voie avec ses pin-pons.

Quand le feu passera au vert, moteur rugissant,

elle démarrera en trombe, hot mama

avec sa capote en cuir rabattue, sa sirène

réglée pour faire gémir les hound dogs.

Une fois sur l’autoroute,

rien ne l’arrêtera, baby,

même pas les barrières,

elle entrera dans la salsa en feu du couchant

avec le faisceau fixe de ses phares,

lumière contre chaleur.

Du volume Even Now [Même maintenant] (2025)

Le moindre mal

Je me plaignais

du feu brûlant

dans ma gorge

à Mme Palmer,

secrétaire de l’école,

pour ne pas

avoir à attendre

ma mère l’après-midi

sur le trottoir

en face du

jardinier de l’église

qui me regardait

bien calé dans

sa vieille Pontiac

sous un arbre

prêt à kidnapper

les petites filles

et leur faire

ces choses terrifiantes

qu’à sept ans

on ne peut

imaginer ni nommer.

Le jour ou tout changea

Le professeur de littérature se souvient

En

classe de

sixième je voulais

devenir femme de lettres.

Mais

à présent

je réalise ceci

mon destin fut scellé

quand M. Cheney quitta

notre classe. Il

me remit

les

textes de nos devoirs

et m’enjoignit de

continuer à

lire.

Clair de lune

« Tropical » évoquait les toucans de livres d’images,

« volupté » venait de mes lectures.

Mais cet air vivait – tourbillons feuilletant les livres,

courants faisant onduler les frondes et soulevant

les roses et rouges vifs des bougainvilliers

senteurs d’air marin chaud traversant notre taxi

dans un paysage urbain tissé de tourisme

hôtel gardé par des oiseaux de paradis violet-orangé,

blancs nuages d’après-midi s’amassant à l’horizon.

À la piscine où je nageais chaque été, j’avais

rencontré l’aqua marine, ma pierre porte-bonheur.

Mais une exubérance de bleus étonnait dans cette eau,

creux pâles striés d’azur transparent,

fils d’ombre tachetant l’éclat scintillant,

sur le sable blanc, un collier de baigneurs,

les transistors couvrant les cris des enfants,

les plis bruns froissés de Diamond Head

s’élevant au loin vers leur sommet iconique.

Dixieland m’était familier

par les concerts du parc.

Mais ce jazz brûlait la nuit,

au bar de la cour un orchestre dialoguait

au rythme indolent de l’île, échanges d’insultes

entre la trompette roublarde et le trombone grommelant,

les deux courtoyant la clarinette aux répliques insolentes

qui ondoyaient avec la brise, tandis que sur la plage

le ressac accompagnait les brosses du batteur.

Je connaissais la lune pour l’avoir vue

accrochée aux montagnes qui entouraient ma ville.

Mais cette lune s’imprima dans ma mémoire :

orbe parfaite, lumineuse, montant avec sérénité

derrière un décor de palmiers et d’hôtels scintillants,

mes cheveux ébouriffés par l’air du grand large sur le balcon,

délaissée à regret par mes tantes pour aller écouter Don Ho,

me délectant de ma solitude, ravie par la musique nocturne,

cadeau exotique et intoxicant, potion magique.

Help me

Un souvenir vivace, sans raison : soleil printanier, je paresse

sur la pelouse après le déjeuner derrière la salle de musique,

les abeilles butinent le trèfle, Joni Mitchell chante Help me.

Jours ensevelis sous les obligations : français de lycée,

devoirs de chimie, partitas de Bach au piano,

leçons de clarinette le vendredi, sans penser à crier Help me !

La voix de Joni : ciel étoilé, minuit profond

en spirale de lumière, notes aiguës en brillants

diamants pour faire oublier sa supplique, Help me.

Les cieux : bleu d’espoir, canevas pur de nuages

attendant un écrivain du ciel, pour me dire en piqués

et cabrages qui je pourrais devenir, sans écrire Help me.

Les paroles de Joni : révélation, rideau ouvert sur un couple

ondulant au son d’un riff langoureux dans la lumière enfumée,

la femme qui connait tous les signes, murmure Help me.

Mon avenir insondable : pour me libérer, combien me faudra-t-il

désapprendre, désavoir, défaire ? Et qui répondra quand

je regarderai ce même ciel muet et chuchoterai Help me ?

Viva la raza

Le samedi, j’étais réveillée par une polka mexicaine alourdie de tuba

qui cognait depuis la radio d’une voiture garée en face. Trop tôt,

mais au pays de la liberté, mon duplex en crépi de style espagnol

et son toit plat en tuiles rouges – était en bordure d’un barrio,

non pas dominé par les gangs comme aux actualités, mais miteux,

fenêtres grillagées et parpaings couverts de graffitis.

L’Avenue du Commonwealth, nom auquel je n’attachais aucune ironie,

était une zone tampon à quatre voies sauf pour les bruits. De mon côté,

les nantis peinaient à joindre les deux bouts, beaucoup d’étudiants,

des mères célibataires, quelques retraités, des lopins fourmillant de cottages,

des hibiscus vibrants et d’admirables roses dans les minuscules jardins.

Au restaurant Zono, je me payais des pancakes a $1.99 et un café

pour affronter l’épreuve hebdomadaire de la laverie. Ni la touffeur

ni les odeurs de javel et d’adoucisseur de linge ne me dérangeaient,

mais les regards hardis des cholos glissaient de mes bras nus

sur mes seins où ils s’attardaient. Travailleurs en maillots de corps blancs

aux emmanchures béantes, affalés, ils exhibaient leurs pectoraux

pendant que leurs bleus de travail relâchaient une semaine de crasse dans l’eau savonneuse.

Le nez dans un livre, j’évitais leurs regards brûlants, prétendant

qu’une ligne pointillée infranchissable m’encerclait. Personne

ne me suivait jusque chez moi. Mais après, quand je sortais à vélo,

les sifflements venaient chaque fois d’un vieux tacot rempli

de jeunes latinos, qui ralentissait au passage. Femme en public,

je subissais des commentaires, des hululements. Les yeux rivés

sur la voie cyclable, je pédalais vers le pont ferroviaire

marqué de Viva la raza. Il ne me vint jamais à l’esprit

que les cholos n’avaient droit ni à la laverie ni à la rue.

Les machines à laver et la route étaient pour tout le monde.

Le Playbook

1

Sans même lever un sourcil sceptique, le directeur

des études d’anglais répéta comme un verdict

le mensonge que venait de lui raconter un étudiant astucieux :

je le ciblais depuis le début du semestre.

La vérité ? Il n’avait rien fait de particulier avant.

Mais je venais de contester sa prose soignée

qui se déroulait en un argument soyeux avant de cafouiller

dans un emmêlement de mots. Cruelle Harpie,

je ravageais l’avenir d’un jeune homme prometteur.

Une onde de choc monta de mon ventre

à mon cerveau, faisant tomber mon sang-froid

au plus bas. L’accusée, c’était moi !

2

C’est seulement après d’innombrables communiqués – ayant vu

des femmes en tailleur noir, le visage sombre, au tribunal

ou devant le Congrès, leur témoignage direct éviscéré

par des hommes retors aux sourires satisfaits –

que je réalisai ce qu’avait été cet épisode de jadis :

un scénario du Playbook.

3

Mais ce garçon s’était mépris sur mon espèce.

J’étais une argiope, munie d’une patience sans limite :

je tissai ma toile collante et attendis.

Je surveillai chaque jour les rayons de la bibliothèque

pour voir si un trio de livres avait été remis à sa place.

Deux semaines fastidieuses, puis trois.

Un jour, la toile trembla. Munie de photocopies et

de surligneurs aux couleurs d’arc-en-ciel,

je reliai chaque phrase plagiée à sa source.

L’audience du conseil judiciaire fut brève.

J’ignorais tout du Playbook, mais je savais quelles preuves

fournir pour appuyer mon accusation.

Publié dans Poetry South, 2023 www.muw.edu/poetrysouth/wp-content/uploads/sites/31/2024/12/Poetry-South-2023-full.pdf

Ève, réveillée

D’après « Le paradis I (L’arbre de la connaissance) » de Marc Chagall

En rêve je sais beaucoup de choses

je ne peux pas expliquer comment

J’ouvre les yeux

ta peau argentée par la nuit est ma peau

La lune brille

protégée par la verdure des branches

Des kakis persimon rouges pendent

au-dessus de ta respiration douce et régulière

J’entends un faible froissement

on dirait des ailes d’anges

Publié dans The Ekphrastic Review, le 3 janvier 2023 https://www.ekphrastic.net/the-ekphrastic-review/tamar-waiting-by-patricia-l-hamilton

Tamar, patiente

D’après « Tamar, belle-fille de Juda » de Marc Chagall

À l’autre bout de la place du marché il s’arrête, appuyé sur son bâton,

regardant derrière les piles d’amandes et de figues, les grappes de raisin luisantes,

et les pots de miel en argile chauffés par le soleil de l’après-midi,

cherchant dans la foule la silhouette d’une belle femme, son visage

un masque boucané. Il nierait avoir besoin d’assouvir son désir.

Mais je l’ai vu suivre des yeux la longue tresse noire de sa servante,

ses hanches souples. Il est fier, ce petit-fils de « l’enfant de la promesse, »

bien que la réalisation en ait été lente, presque après l’âge de la conception.

Cet homme m’a fait des promesses vides pendant trop longtemps. Mon ventre

aurait dû grossir de nombreuses fois, mais mon profil révèle

la mince taille d’une vierge. Si je tourne la tête, il verra mon voile

et le pensera blanc comme du papyrus neuf, loin d’imaginer

que sa convoitise pourrait s’y inscrire. Le cramoisi de ma robe

le fera venir à moi, couleur du sang de l’enfantement, cri du cœur.

Il aime tant claironner que sa famille est « élue, » vantant

la lutte de son père pour une bénédiction de l’ange de Yahweh.

Nous les veuves qui formons des pains dodus pour le repas du soir,

nous chuchotons ensemble la vivante histoire de la faveur de Yahweh

envers l’humble Hagar, mère d’un autre enfant de la promesse.

Bientôt cet homme s’avancera vers moi. J’ai si peu à perdre.

La tradition de nos femmes me dit que le moment est venu ; son bâton

sera mon gage. Quand mon voile sera enfin levé, il verra son visage

reflété dans le mien comme dans une eau calme et claire : honte pour honte.

Je serai patiente et je vais attendre, les mains modestement croisées.

Publié dans Reformed Journal le 2 juillet 2024, https://reformedjournal.com/2024/07/02/rachel-cunning/

D’après « Rachel cache ses idoles » de Marc Chagall

Rachel, perfide

Vous dites que

je dois respecter mon père

il fit une ennemie

de ma sœur aux yeux plissés

qui enfanta des fils : lances en silex acéré

pour percer mon cœur jaloux.

Je dis que

c’est un filou

égal à mon époux,

ce culbuteur de femmes,

il substitua

le corps gracile de ma sœur

à mon amour pour Jacob.

Vous dites que

je devrais jeter le passé aux orties

puisque, vêtu d’une tunique multicolore,

mon fils est installé

sur un chameau tourné vers Canaan

où commande le dieu de Jacob.

Mais je dis que

certains objets méritent d’être conservés

pour nous guider dans les déserts embrasés,

les idoles

enfouies dans mes sacoches,

des talismans contre la rancoeur fratricide.

Présentation de l’auteur

- Patricia L. Hamilton – Sélection de poèmes - 6 janvier 2026

- La poésie est le rire du Verbe — La vie et l’œuvre de Marc Alyn - 5 janvier 2026

- Luca Ariano, Demeures de mémoire - 23 novembre 2025

- Przemysław Czapliński, La carte déplacée. L’imaginaire géographique et culturel des lettres polonaises au tournant des XXe et XXI siècles - 6 novembre 2025

- Maria Mailat, Brancusi ad aeternitas - 6 septembre 2025

- Joanna Mueller, Zmieszane, (2000–2025) Poèmes mélangés - 6 septembre 2025

- Xavier Makowski, Chasse-Ténèbres - 6 mai 2025

- Béatrice Machet, Rafales - 6 janvier 2025

- Rochelle Hurt – l’avant-garde poétique américaine - 6 novembre 2024

- Shizue Ogawa, ambassadrice mondiale de la poésie japonaise - 6 septembre 2024

- Nohad Salameh, Jardin sans terre - 6 septembre 2024

- Carole Carcillo Mesrobian, L’ourlet des murs - 28 octobre 2023

- Dans la lignée de Wisława Szymborska ? Une nouvelle voix de la poésie polonaise - 6 juillet 2023

- Stanley Kunitz, virtuose du langage - 3 novembre 2022

- Dans la lignée de Wisława Szymborska ? Une nouvelle voix de la poésie polonaise - 1 septembre 2022

- La valise poétique de Piotr Florczyk - 1 novembre 2021

- In Memoriam : Adam Zagajewski (1945–2021) - 6 septembre 2021

- Introduction à l’œuvre de Lee Maracle - 5 janvier 2020

- Marzanna Bogumila Kielar - 4 juin 2019

- Shizue Ogawa, réflexions sur le temps - 5 novembre 2018

- Hommage à Jean Metellus - 5 juillet 2018

- La poésie de Wittlin - 21 juin 2015

- La poésie de Christopher Okemwa - 15 septembre 2014

- La poésie d’Awiakta - 20 juillet 2014

- La poésie d’Awiakta - 29 juin 2014

- Poèmes de Marilou Awiakta choisis et traduits par Alice-Catherine Carls - 29 juin 2014