« Il y eut un ciel » /…/ « continuer… » Entre l’ouverture et la fermeture de son recueil, le poète Pierre Dhainaut retrace « une épreuve limite » qui l’a mené de l’absolue nudité à la ré-appartenance à soi-même et au monde.

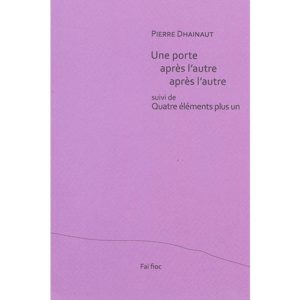

Le titre dit assez le cheminement de reconquête, porte après porte, modeste et phénoménal à la fois, depuis la première suite intitulée « À la merci du cœur » jusqu’à la quatrième « Quatre éléments plus un ».

Tout débute en hiver sur un lit d’hôpital où le poète se retrouve nu, abandonné, survivant emprisonné en lui-même avec « Rien à quoi / s’accrocher dans / la poitrine le temps / a le temps / de tomber. » Seuls restent le souffle ténu, les battements du cœur fragile, la douleur. La poésie elle-même a déserté les lieux « sous le masque à oxygène », elle souffre d’« absence d’air ». Elle ne sauve de rien, juste laisse-t-elle le poète retourner à l’origine de toute parole.

Après la vie reliée à un cathéter vient le temps du lent réapprentissage qui passe en premier lieu par la reconquête des sens : l’ouïe, la vue… Les couleurs peu à peu reviennent au bord de « la marche du seuil si bleue ».

Pierre Dhainaut, Une porte après l’autre après l’autre, suivi de Quatre éléments plus un, éditions Faï fioc 2020, 76 pages, 10 euros.

Poèmes du souffle court, balbutié (quatre vers et peu de mots, cailloux posés pas à pas), la parole avec « l’embellie de mars » se redresse légèrement dans la deuxième suite « Verticale d’instants » (six vers au corps frêle qui essaient de tenir debout, le poème devant lui aussi « tenir bon »). Dès lors chaque détail de la vie minuscule devient vital : une pie qui sautille, un chat qui dort, un arbre, un lilas, un enfant qui joue, une épaule, il y a « tant de passages » vers l’unité retrouvée, vers cet « or qui coule » et revivifie les veines…

Les herbes,

les pierres

les nuages,

un seul

monde

à dire,

en croissance,

en gloire.

Priorité aux vibrations, à la libre résonance, les mots font leur retour petit à petit « sans savoir », comme le lilas du printemps qui par contagion colore la couverture du recueil. De la lettre au mot, du mot à la phrase, le langage patiemment se reconquiert et avec lui le « goût de l’énigme ». Chaque mot est à retracer dans ses courbes premières « comme à l’école». Le poète doit tout ré-apprendre, tout re-cartographier pour se sentir à nouveau inclus dans un « nous » qui le relie au monde.

L’inconnu

commence

où vont les mouettes

à l’intérieur

des terres.

Dans cette troisième suite « Lexique réinventé » (avec retour aux 5 vers), les mots sont vécus comme des particules d’énergie vitale, des quanta, aurait dit Guillevic, qui libèrent les « verrous », ouvrent le sens vers un horizon qui s’agrandit « à perte de vue » jusqu’au ciel, jusqu’à la mer.

Le livre,

la gorge,

tout se dénoue,

la nuit se charge

du courant d’air.

Liens dénoués, souffle plus ample, place à la reconquête des quatre éléments : l’eau « à la proue de l’haleine », l’air qui « n’en aura jamais fini », le feu pour « le relais des paroles », la terre toujours « de connivence » et enfin ce « plus un » annoncé dans le titre : le poème qui conjugue à lui seul tous les sens, la poésie demeurant ce qu’elle est par essence, un souffle en suspens, conditionnelle comme tout arbre confié à l’avenir.

Nous publierions un poème

comme on plante un arbre

sur la berge d’un fleuve, nous aurions plusieurs vies

pour l’accomplir, toucher terre

dans l’élan, incarner, rayonner,

continuer…

« Le poème nous met au monde », écrivait Guillevic, puisse-t-il nous y remettre lorsque tout semble perdu. L’écriture de Pierre Dhainaut, de l’extrême point nu à la pleine transparence, rapporte avec délicatesse, justesse et précision une expérience fondatrice de renaissance, un passage où la poésie, goutte à goutte décantée, se donne aussi pure que la neige, aussi fragile qu’un rai de lumière, aussi forte qu’une attente.

Présentation de l’auteur

- Marc Alyn, Forêts domaniales de la mémoire - 22 septembre 2023

- Mérédith Le Dez, Alouette - 6 septembre 2023

- Jacques Ibanès, Hokusai s’est remis à dessiner le Mont Fuji - 20 décembre 2021

- Aurélie Foglia, Comment dépeindre - 21 juin 2021

- Thierry Radière, Entre midi et minuit, - 6 juin 2021

- Aline Recoura, Scènes d’école - 20 mai 2021

- Nimrod, Petit éloge de la lumière nature - 6 mai 2021

- Jean-Claude Touzeil, Yvon Kervinio, Prendre l’air - 19 mars 2021

- Louise Dupré, Anouk Van Renterghem, Roses - 21 décembre 2020

- Pierre Dhainaut, Une porte après l’autre après l’autre, suivi de Quatre éléments plus un - 26 novembre 2020

- Marilyne Bertoncini, La noyée d’Onagawa - 6 septembre 2020

- Haikulinaires et autres fantaisies - 29 août 2020

- Estelle Fenzy, Coda (Ostinato) - 21 juin 2020

- Véronique Maupas,Passagère - 21 mai 2020

- Fabienne Juhel, La Mâle-mort entre les dents - 6 mai 2020

- Fabienne Swiatly, Elles sont au service - 21 mars 2020

- Gérard Bocholier, Depuis toujours le chant - 6 mars 2020

- Christian Degoutte, Le tour du lac - 20 décembre 2019

- Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim - 6 décembre 2019