Quintan Ana Wikswo et Margo Berdeshevsky

Le 26 janvier 2018

Margo Berdeshevsky. Nous avons une passion commune pour l’image, linguistique autant que photographique. Vous, ce sont les silhouettes sur fond de ciels aléatoires, les formes qui déstabilisent l’esprit du lecteur, qui reviennent, lancinantes. Nous partageons un lyrisme qui n’est pas toujours, et souvent même pas du tout, beau. Nous sommes enclines à aborder la violence faite, ancrée en mémoire. Nous avons en commun l’envie de pénétrer des domaines où esprit(s) et récit se sentent égaux en puissance et où corps et sexualité über-réelle imposent leur présence autant que peau, sang menstruel et bile. Peut-être bien, aussi, que nous partageons un besoin de sanctuaire. Si tant est que cela existe.

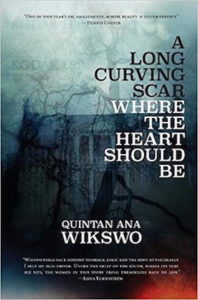

Dans A Long Curving Scar Where the Heart Should Be 1Une longue balafre en croissant à la place du cœur. on finira par trouver un refuge. Les images, souvent macabres, s’enténèbrent, se chargent, se sous-tendent de bleus funèbres, de la peau mi claire/mi brune des personnages, à la fois dans les couleurs et la tonalité des mots. À lire ce livre semi-surréel, je me suis, à un moment, retrouvée dans l’Ode à un rossignol de Keats, prise du besoin pressant de lire une fois encore Havre lancinant des mouches aux soirs d’été. Du besoin de me remémorer des vers du poème : Maintes fois, à l’écoute quand la nuit descend,/je me suis pris d’amour pour l’apaisant trépas…. Votre livre semble se situer à mi-chemin entre cette sorte de somnolence léthargique et l’envoûtement venu d’un passage à l’écrit brut de décoffrage et effrayant. Avant de pouvoir continuer ma lecture de ce roman âpre à l’âme, il m’a fallu revenir à la première strophe de Keats :

Mon cœur a mal et une pénible torpeur

M’engourdit comme si j’avais pris la ciguë,

Ou, venant de vider la languide liqueur

Du pavot, mon corps, au Léthé, s’était perdu…

J’ai dû m’interroger et me demander encore, tout comme Keats à l’écoute du chant caché, sous-jacent : Suis-je éveillé ou en sommeil ?

Une longue balafre en croissant à la place du cœur me faisait l’impression d’être un livre où s’abîmer aussi. Où mourir afin d’y revivre, éprise à demi de la mort et à demi de la vie au fil de son cours, entre les photographies bleues et cyan foncé et l’existence sans fard de quelques membres de ta famille et ancêtres : ceux que tu qualifies de « marginaux et de persécutés de Virginie, de Caroline du Sud et du Tennessee… » ; tous morts aujourd’hui, mais évadés de leur sépulture. Tissu de cauchemar certes, c’est aussi une prose qui transcende le genre, une histoire qui ne saurait occulter son amour de l’image et qui, en conséquence, l’accueille à bras ouverts, attirant le lecteur dans de ténébreuses embrouilles et dans une Amérique audacieusement évoquée. Une Amérique au sein de laquelle les ancêtres de l’auteur « intégrés ou contestataires––ont tous étés renvoyés chez eux chargés d’opprobre afin de ne pas faire de vagues dans la presse ou l’opinion publique. »

Dans les premières pages du roman, des phrases telles que celles qui suivent donnent à penser que cela ne va pas être une partie de plaisir : « Elles mangeaient même leurs propres ongles, au sel, tout comme elles mangeaient ceux qu’elles coupaient à leurs jeunes enfants. Ces ongles étaient très tendres. La terre, sous ceux des enfants, était couleur chocolat au lait. Leurs dents étaient toujours impeccables à cause des cailloux, des bouts de bois et des clous, mais pas question de fumer quoi que ce soit. » Très vite, on se rend compte que ça ne fait pas dans la dentelle : « Les filles entassaient les corps d’hommes à l’arrière sous la galerie, le temps qu’ils se vident, avant de les envelopper dans les feuilles géantes des tiges de tabac pour les accrocher aux fers du fumoir. La moule des filles avait goût de sassafras. Belles et dodues, elles dansaient nues et baisaient ensemble sans payer… »

Viendra bientôt la rencontre avec Maw, gardienne, geôlière, sage-femme et croquemort. Femme un jour abandonnée, mais à qui on ne la ferait jamais plus. « Divinité des épanchements, des larmes et des expulsions. » De qui l’on murmurait que c’était une fausse blanche. Maw, abandonnée « à peine fini d’accoucher, chemise encore maculée d’encre utérine rouge—». Maw, qui chante des airs sombres à ses petites filles… personnage incisé au scalpel. « Maw, divinité de la teigne et des poux. »

Nous y trouverons, comme elle, un homme avec qui elle a fait ses bébés : « Lafayette vit que c’étaient des anges d’horreur––même le sang qui affluait sous leur épiderme nouveau-né ne pouvait occulter leurs origines en d’autres termes que ceux-ci––ils rougeoyaient. » Sauf que l’homme Lafayette se fait adorateur de la fente de chair, fermée autant qu’ouverte, qu’une femme a entre les jambes. » Il est l’homme qui « peut faire comme s’il était tout entier dans son pénis et qui, dans leur bouche, danse lui-même le tango au fond de leur gorge rosée jusqu’à toucher du bout des doigts la draperie de leurs poumons. En totale pureté. »

Côté rejetons, nous avons une fille, infirmière parce qu’elle le peut et le doit, une autre « trop blanche pour être nègre, trop nègre pour être blanche. Trop seule pour se sentir intégrée, tellement dans le bain des secrets du Sud qu’elle passe inaperçue, même si elle saute aux yeux. »

Et donc, de chapitre en chapitre, nous progressons dans un roman en images qui inclut des chants à‑demi connus tenant du sacramentel (sinon du sacré) et du profane. Dans un roman qui participe autant de la poésie que de la prose. Un roman d’immémoriale douleur : « plus grande, plus durable, plus persistante que les femmes, qui remonte à la déchirure des continents, s’enfonce jusqu’au ventre de la terre, repue d’un magma de deuil dont la seule trace d’injustice dans le vide reste coulée de lave… ».

Et donc, de chapitre en chapitre, nous progressons dans un roman en images qui inclut des chants à‑demi connus tenant du sacramentel (sinon du sacré) et du profane. Dans un roman qui participe autant de la poésie que de la prose. Un roman d’immémoriale douleur : « plus grande, plus durable, plus persistante que les femmes, qui remonte à la déchirure des continents, s’enfonce jusqu’au ventre de la terre, repue d’un magma de deuil dont la seule trace d’injustice dans le vide reste coulée de lave… ».

Il y a aussi les images dont le livre est jalonné : des photographies de bleus foncés, en silhouettes, qui aboutissent à des magentas pour se terminer en vertes suggestions d’un avenir en croissance, avant le retour à la case départ dans le cyan et les bleus d’une nuit lourde de spectres. Tout cela sous forme de silhouettes, mais aussi d’ardente hémorragie, vers un avenir où bleus et rouges se superposent en tranches napolitaines. Chacun des récits que vous dépeignez ressemble à un orgasme qui monte, petit à petit, toujours en manque (si je peux risquer ici une interprétation…) en manque de quelque terre sainte où aboutir.

« Il existe du secret à détruire quand vient le moment. Des choses de prix et fragiles, à briser en mille morceaux. » Ou alors n’existe-t-il, de fait, aucun cadavre à mettre dans la tombe qui reste à creuser, lors du départ des esprits ?

Les dernières séries de photos spectrales se maculent en levers de soleil. Ou des couchers peut-être ? Le doute subsiste. « Le pire pourrait ne pas durer et le meilleur se faire jour. »

« Il était une fois une grande demeure blanche sur la hauteur, maison maudite selon certains, même si personne ne sait avec certitude où elle s’en est allée, sauf à dire que ceux qui l’habitaient ou qui vivaient dans le coin n’en sont pas tous, ni toujours, sortis vivants : esclaves africains, nôtres, malades du temps où elle servait d’hôpital… »

« Il était une fois nos parents. Qui ont fui une maison où il y eut jadis un incendie, de la fumée, des cendres, et qu’ils qualifiaient de sanctuaire. Qui avaient cru en finir, une bonne fois pour toutes, mais à tort. »

Sacré livre !

Une longue balafre incurvée à la place du cœur, ça remue. Venons-en aux questions : Qu’est-ce qui détermine/a déterminé l’écriture de ce livre à ce moment donné de votre vie/de l’histoire de l’Amérique ?

Quintan Ana Wiskwo. J’ai commencé à travailler sur ce livre il y a vingt ans et, depuis ce temps-là, il est resté en gestation ininterrompue, toujours présent dans mon existence. Je n’ai jamais cessé d’écrire ce livre, même avant qu’il ne prenne forme sur le papier. C’est, et ce sera toujours, le moment de labourer son propre champ et le champ du vécu américain pour voir quels ossements et quelles semences vont en ressortir. Mais il faut dire qu’écrire et publier, ce n’est pas la même chose. Bien des livres du genre du mien se morfondent dans les tiroirs d’auteurs de talent d’un bout à l’autre du pays… tout, à mon avis, consiste à expliquer pourquoi le moment est venu de publier aujourd’hui.

J’ai toujours bien discerné ce que le livre devrait être : au mieux l’écriture américanienne est fertile et enthousiasmante mais, depuis l’enfance, je me suis rarement trouvée (pas plus que quiconque d’autre de ma connaissance) à l’aise dans les espaces fermés qu’elle offrait. Les « Grands Romans Américains », commercialement corrects, sont des cages qui ressemblent à des livres mais qui châtrent tout ce qui n’entre pas dans la géométrie de leurs tranches de vie américaines, d’histoires américaines, d’identités américaines. Il y a longtemps de cela, l’édition américaine a décidé que la façon la plus simple de sortir du labyrinthe de la vie américaine consistait à fermer les yeux et à s’en tenir fermement à deux ou trois lignes directrices, typiquement : la blanche, la masculine et l’hétérosexuelle. De nos jours, cependant, de plus en plus d’Américains se lancent sur une immense toile d’araignée non cartographiée. Une longue balafre incurvée à la place du cœur plonge au tréfonds d’un monde d’écrivains en marge qui s’emploient à agrandir la toile plutôt qu’à la faire disparaître dans l’aspirateur.

Aux yeux d’une culture––et pour l’industrie littéraire américaine––socialement formatée en vue de perpétuer et de policer la ségrégation, il n’est plus excusable d’escamoter le fait que la plupart d’entre nous vivons au centre névralgique d’une multiplicité complexe d’égos concurrents dans une société multiraciale, multi-sexuée, multigenre, multi-économique, et j’en passe. N’autoriser que trois lignes est inexcusable––il est grand temps que se termine l’arachnophobie et que les éditeurs abordent la toile comme étant la plus élaborée des structures architecturales dont notre art dispose. La littérature américaine, tout comme la littérature américanienne, est à la croisée des chemins. Il revient de choisir quel fil de la toile suivre pour atteindre au sublime de l’aventure, sinon c’est l’atrophie dans le néant.

Le moment de publier, c’est aujourd’hui––disons-le franchement, parce que même si le livre fut d’abord accepté par l’éditrice visionnaire et réceptive qu’est Anitra Budd de chez Coffee House Press, c’est finalement James Reich qui l’a sorti chez Stalking Horse Press dont les collections chapeautent l’écriture alternative américaine. (Peut-être est-ce parce qu’il est britannique et donc moins gêné aux entournures ou coincé par les phobies littéraires spécifiques de notre continent). Il m’a laissée m’exprimer librement suivre le fil d’Ariane de la forme, de l’identité, de la structure, d’une histoire qui m’appartient. Il ne s’est pratiquement jamais manifesté lorsque mon expression viole les frontières du vendable, du commun, ou du confortable. Je n’ai pas encore trouvé d’auteur affranchi des démarcations qui ne se soit retrouvé avec des cartons de courrier en provenance d’éditeurs étonnés lui disant qu’ils ne voyaient pas comment ils pourraient monnayer autre chose que : a) un texte réducteur en matière d’identité, de vécu, de structure et d’expression, fondé sur un présupposé consommable, et : b) une histoire que vendrait sans problème à ses voyageurs de passage le libraire d’un hall d’aérogare.

Margo Berdeshevsky. Êtes-vous arrivée au bout, ou bien n’est-ce qu’un commencement ?

Quintan Ana Wiskwo. J’en suis toujours à découvrir des secrets et des ambiguïtés au sein de ma propre famille––c’est le fondement de mon livre–– alors que de plus en plus de données sur le vécu américain, deviennent disponibles grâce au travail approfondi de tant de gens qui s’évertuent à élargir les descriptions de notre monde. Mais les personnages eux-mêmes et ce qui leur arrive, ont atteint dans leur voyage une étape où des voies s’échappent de la carte. Ils la quittent et vont leur propre chemin ; je suis heureuse de les voir capables de le suivre sans moi. C’est ce qui leur arrive lorsqu’ils rencontrent un lecteur, un témoin, un compagnon de route––j’espère que Sweet Marie et Whitey, que Lafayette et Skinny Jones, la Jazz Girl et Maw m’en feront part de temps en temps !

Ce qui se met en branle, c’est une odyssée poétique plus conceptuelle, qui cherche à savoir comment une mémoire traumatisée se forge un itinéraire dans l’espace-temps. Les blessures infligées par l’histoire, contrairement aux idées reçues, ne se referment pas avec le temps ou la distance pour finalement disparaître. Les séquelles des injustices––génocides, marches à la mort, crimes de haine––ne s’enfouissent pas sous le parking goudronné d’un nouveau Starbuck. Et donc, ce sur quoi je travaille se présente sous forme de constellation de nouvelles, de poèmes et d’essais qui donnent tous à comprendre comment, en tant qu’espèce, nous pouvons mettre fin à cette horrible ruban de Möbius, tissu de haine sadique, cesser de blesser à mort le suspect ordinaire et apprendre à guérir les blessures infligées à notre corps socio-émotionnel plutôt que de les dissimuler jusqu’à ce que la gangrène s’y mette et qu’il faille amputer. L’analogie est macabre mais l’héritage de cruauté que nous nous léguons s’est retourné contre tout le monde. J’ai fini de me pencher sur le spectacle de la violence en Virginie dans les années trente pour maintenant jalonner le parcours qui a permis à la haine de nous écraser des siècles durant sous son talon de fer.

Margo Berdeshevsky. Dans votre ‘À propos de procédés’, en fin de livre, vous parlez de balayer « la répression qui entoure la manière dont le complexe socio-étatique établit les normes et définit l’humain. » Vous mentionnez les tentatives gouvernementales pour mettre au pas le corps « problématique » et avoir prise sur lui. Tandis que ces mots s’appliquent si cruellement aux moments que nous vivons, sur quoi porte votre regard, en quête d’une espérance capable de compenser une telle abomination et une telle mainmise ?

Quintan Ana Wikswo. Bien que mon recueil de nouvelles-poèmes s’intitule The Hope of Floating Has Carried Us This Far 2L’espoir d’avoir un jour des ailes nous mène jusqu’ici, je ne miserais guère sur l’espérance. C’est une carotte en plastique pour cheval mort de faim––attends que ça vienne, attends que ça vienne––qui ne fournit guère de moyens d’agir. Le concept d’espoir se grève de passivité et cela porte à critique. Tels des chevaux, nous devons tendre le cou pour attraper un antidote bien plus puissant à ce que vous appelez la force du Mal. L’Espoir se brise trop facilement. Je soupçonne l’Espoir d’être une création du Mal qui savait très bien que cela ne ferait jamais un adversaire capable de victoire. Nous nous sommes jusqu’ici laissés mener en bateau à ce propos car nous avons tendance à nous figer sur place ou à nous évader dans une foi en l’espoir, superstitieuse et sous l’emprise de la terreur, plutôt qu’à nous munir d’instruments plus efficaces pour affronter la douleur qui nous écrase.

Ces instruments se nomment Moyens d’action, Prise de recul et Élévation. Agir vaut mieux qu’aspirer. Prendre du recul m’est aujourd’hui d’un grand secours : nous avons la capacité de cesser de soutenir les forces sadiques et exploiteuses et de cesser tout investissement leur bénéficiant. C’est de l’action. Avec du recul, nous avons des moyens d’agir et nous pouvons entamer notre élévation. Michelle Obama l’a dit : « Quand eux sont en bas, c’est nous qui sommes en haut. » La vue est meilleure. Le signal des feux allumés se voit depuis l’espace. On peut voir venir et anticiper. On peut prendre en enfilade. On peut faire obstacle. Là-haut, on peut créer des communautés plus éthiques et plus empathiques.

Margo Berdeshevsky. J’aimerais vous entendre réagir à la question que vous posez dans ces notes de fin de texte : « Comment mon rôle d’artiste, comme celui du public et du lecteur, peut-il changer un rapport voyeuriste de touriste-témoin en relation engagée entre militant et sympathisant ? »

Quintan Ana Wiskwo. Les Américains––lecteurs, directeurs, écrivains et éditeurs américains inclus––sont contenus dans une attitude passive, un comportement de consommateurs formatés pour être le premier, le plus rapide, et le meilleur à ingurgiter n’importe quel bout de gâteau qu’on leur jette du balcon du château. Commencez par vous représenter les milliers de gens qui font la queue à l’ouverture des portes des grandes surfaces le jour des soldes. Ensuite, passez à la diffusion en boucle de mèmes stériles sur les réseaux sociaux, qui montrent la violence faite mais ne sont que placebos bruyants. Troisièmement, voyez ce témoin qui, sur les lieux d’un crime, ne bouge pas le petit doigt. Ce que ces gens ont en commun, c’est, au mieux, leur passivité, et, au pire, d’être fascinés comme ces foules de spectateurs qui, dans les arènes, regardaient le dernier lion n’en plus finir de mourir. Dans un contexte de trauma, c’est le syndrome du cloué-sur-place. En termes d’humanitarisme, c’est se faire complice de ce que vous avez appelé le Mal.

La relation active entre militant et sympathisant nécessite que quelqu’un (artiste inclus) s’implique dans une entreprise systématique de reconstruction de nos propres psychés démolies, qui commence au plus profond, sans, en même temps, se départir de sa ligne de conduite dans la recherche des instruments nécessaires afin de guérir et non pas de blesser, ni de l’inlassable courage de faire face dans l’honneur, la bonté, la générosité, et l’intégrité, quelque carotte, bâton, prédateur ou agréable diversion qui puissent se présenter. Et cela ne s’arrête pas là. L’artiste-sympathisant doit s’en remettre à un processus fondamentalement impitoyable de connaissance de soi ; il doit se faire sondeur et explorateur éthique de blessures faites aussi bien que reçues ; il doit être prêt à offrir réparation concrète aux torts causés, à se détacher quotidiennement de tout et n’importe quel vecteur de violence et de haine, à faire passer l’édification avant le confort moral, à choisir le lien plutôt que le repli sur soi protecteur. Cela revient, essentiellement, à se sentir à l’aise lorsque l’on n’est plus dans sa propre sphère de confort, à prendre en mains sa propre évolution.

Margo Berdeshevsky. Vous dites et montrez qu’il est difficile, sinon impossible de s’y retrouver dans les enchevêtrements de la colonisation et de l’esclavage, ainsi que dans leur séquelle de naissances et de lignées. À défaut de nous réinventer une civilisation commune, ce qui exige de la confronter à ses péchés de destruction de l’humain, qu’est-ce qui vous fait aller de l’avant ?

Quintan Ana Wiskwo. Je me détourne de n’importe quel individu, ou de tout ce qui régit, censure ou contrôle mon intégrité. Je tourne le dos à toute force qui rogne, menace, ou tente de me priver d’exercer mon droit d’exister ou même de m’empêcher d’être. Je me tourne vers des victimes de chocs graves, de gens qui sont atteints du mal d’être, qui sont persécutés mais qui, néanmoins, font face, refont surface, aimants, dignes de confiance, communicatifs, généreux, qui en veulent, des gens qui savent ce qu’éthique veut dire. Je me tourne vers les vivants, autant que les morts, qui s’efforcent ou se sont employés à toujours repousser les limites des valeurs ou des vérités reçues de leur époque ou de leur milieu. Je puise une grande énergie dans la communion avec quiconque s’est efforcé de répondre présent et de conserver son honneur dans une adversité qui, autrement et si l’on n’y prenait garde, donnerait lieu à des comportements prédateurs primaires.

Je regarde aussi les nuages. Je suis le parcours des orages. J’implique effectivement ma sphère spatio-temporelle, je lis des ouvrages de physique, je prends mes distances avec le hic et nunc et pars en durée de rêve. Je passe énormément de temps au lit avec mes chiens. Je me suis lancée dans la recherche de gens, plus avancés que moi dans cette voie et capables de me guider sur celles de l’existence qui est nôtre. Je ne me suis jamais sentie particulièrement humaine. Je n’ai jamais eu l’impression d’appartenir à la planète, à mon corps, à notre époque, à cette entreprise solitaire et pourtant collective qu’est la vie. Je pourrais éventuellement trouver une énergie perverse à me mettre dans la peau de quelqu’un qui défend les droits de l’humanité sans particulièrement apprécier d’en faire partie.

Before the Drought 3Avant que ne tarisse évoque immédiatement ce qui se fait de mieux en matière de louange, à la gloire de ce qui fait mal, de la question sans réponse, du corps en tant que sépulcre, des houles d’images de feu sur chair qui respire. Le recueil porte l’âpre cri d’une beauté noire qui chante les mélodies et cacophonies croisées de l’existence.

C’est un ouvrage explorateur qui va au plus profond de l’érotisme corporel, qui s’enfonce dans des territoires du corps que l’on pourrait qualifier d’abîme sublime. Il est vaginal cet abîme que l’écriture traverse, entoure, pénètre ; c’est un lieu de ténèbres, de création, de force élastique, de compression et d’expansion ; c’est un tunnel qui l’on atteint à force de ne jamais cesser de jouer avec l’hélice d’un ruban d’ADN. Peau, pourquoi avoir une femme en toi/Pourquoi pas une montagne d’osssements/Pourquoi pas une meilleure prière que celle-ci/si tu ne veux répondre, peau de ma peau/peau qui me fait femme/Il est des lames qui le pourraient.

Chair et os, dans votre livre, sont soumis à la tectonique des plaques. Cela pousse et se soulève dans la violence d’un mouvement fondamentalement frictionnel, abrasif et en éruption, le tout dans un sillage lyrique, une atmosphère de poésie nubile. C’est un vautour qui plane sa petite mort quand l’aube se lève sur des ciels inondés de sang. C’est un rythme de séduction mené de main d’artiste à la perfection.

Vous m’avez dit qu’il vous a été difficile d’aller loin dans mon livre sans exhumer Keats. Le vôtre m’a menée à Hélène Cixous, Audre Lorde, Aimé Césaire et Clarice Lispector, pour la ténacité et la persévérance dont ces poètes de proie ont fait preuve dans leur éviscération du langage au point d’extirper leur propre cœur utérin pour le faire battre entre leurs mains et celles du lecteur. Ensuite, je suis passée à Maurice Blanchot et à son L’Écriture du désastre, injustement négligé, dans lequel il écrit, à propos de la lecture : « Il faut franchir un gouffre et si on ne fait pas le saut, on ne comprend rien.4etraduit d’après l’anglais du texte original. C’est ce qui m’a conduit à ce vers de Whose Sky, Between 5À qui le ciel, entre.: une lassitude de pleurer si bien. Votre œuvre partage, avec Cixous, Lorde, Césaire, Lispector et Blanchot cette notion de capacité inlassable à faire le grand saut dans une jouissance qui nargue la présence du désespoir et de l’épuisement. Certaines âmes plongent si férocement au cœur de l’énigme de l’émotion, de l’érotique, de la violence, de la peine, du désir, des souvenirs et de la rébellion.

J’aurais grande satisfaction à dire de votre livre que c’est un recueil de poésie de champ de bataille issue d’une Ligne Maginot fendue, car il contient des poèmes d’amour et chante le meurtre, dans lesquels, ennemis et alliés partagent souvent le même corps. Vous liez et déchirez les instants où l’émotion s’incarne dans la fièvre. Des animaux, papillons, oies des neiges, étoiles de mer, albatros, panthères, criquets, corbeaux, laissent leur trace qui vous sert à évoquer le sang menstruel des filles en parallèle avec une couleur dont on ne parle pas en temps de guerre. La guerre y est présente d’un bout à l’autre et insiste lourdement pour qu’on la prenne en compte. Je me demande : l’incarnation en soi est-elle une sorte de violence ? Quel antidote vaincrait cette violence ? Est-il besoin d’antidote ?

Margo Berdeshevsky. C’est un champ de bataille que, de naissance, nous sommes faites pour habiter. Oui, cela fait bien longtemps que je m’intéresse à la question. Cela vient-il de mes premiers enthousiasmes d’enfant-fleur ? Certes, mais pas seulement. Vous demandez si l’incarnation est une sorte de violence. Lorsque nous disons quelque chose à voix haute, nous y mettons de l’énergie. Nous lui donnons vie. C’est l’un des plus subtils fondamentaux de la magie. Sauf que, de nos jours, je sens que me manque l’audace de ne pas NE PAS en parler pace que, bien évidemment, si ce n’est pas maintenant, ce sera pour quand ? Et si je n’en dis rien, qui d’autre le fera ? Je me sens tenue au moins d’apporter une voix, la mienne, à mon époque. C’est la raison pour laquelle j’ose m’en servir. La guerre reste, de façon monstrueuse, notre réalité globale. Rien n’a changé, des mythes antiques à la course aux frontières et au pouvoir d’aujourd’hui.

Dans le poème Yes, the Lights,6Oui, les lumières. je rappelle nos guerres d’hier : Oui, je sais, C’est la guerre. ––On disait ça dans le temps. Et on le dit encore.

Et puis il y a cette strophe publiée naguère dans But a Passage to Wilderness,7Simple échappée dans la nuit. dans un poème intitulé Best Love and Goodbye8Très affectueusement et au revoir. :

Contraire du silence, le frêne.

Contraire de la haine, la paix, calmement, en temps de guerre.

Combien de guerres dans la mémoire collective ? Je ne m’en souviens plus.

Quand pourrai-je écrire le poème sans y inclure « putain ». J’ai dit guerre mais

on m’a corrigée parce que j’ai recommencé à me plaindre’.

J’en suis venue à croire que la bataille se livre autant au dehors que, oui, à l’intérieur. Parce qu’avant de pouvoir identifier, affronter et défier l’opposition ennemi et allié à l’intérieur de soi, je me rends bien compte que nous continuerons notre guerre contre les autres moi qui nous cernent de l’extérieur. On se tue à essayer d’apprendre à se comporter en êtres humains capables de paix, mais pour combien de temps encore ? Combien de millénaires ? Et il nous en reste tant à apprendre. Demain peut-être. Peut-être.

Quintan Ana Wikswo. Vous m’avez interrogée sur le réseau américanien qui irrigue mon livre, mais votre ouvrage adresse à l’ensemble qu’est la littérature française de nombreux clins d’œil qui semblent pousser, de propos délibéré, l’attraction vers l’érotisme et l’existentialisme jusqu’à un sommet plus féroce, plus rapace même. Une littérature nationale est-elle un ensemble ? Ce livre est-il l’avatar du rapport sexuel ?

Margo Berdeshevsky. J’estime qu’on peut aller jusqu’à dire que la littérature en tant qu’art ainsi que ses produits et sous-produits tendent largement à la tenue d’une conversation avide, à usage interne ou externe. Je crois que mes propres œuvres participent du flux d’un dialogue en leur sein. (Cela ressemble beaucoup à ce qui se passe dans une salle de musée où les œuvres exposées tiennent de longs conciliabules.) J’irai jusqu’à parler de rapport dans le meilleur des cas, si la conversation débouche sur une communication concrète et pas simplement sur un frotti-frotta de corps et d’âmes.

J’ai souvent faim (à en crever, à l’occasion) de contact. Un contact spirituel peut signifier survie. Je suis souvent profondément pessimiste quant il s’agit d’être rassasiée. Notre faim à tous nous pousse à sortir des nuits de notre époque. C’est, chez moi, ce que vous pouvez éventuellement qualifier d’existentialisme féroce. Si votre question est de savoir si la France en tant que nation possède un corps littéraire, je répondrais que oui. Les auteurs auxquels vous avez l’amabilité de m’associer (plus haut), sont certainement des cellules de ce corps. Mais le romantisme qui s’incarne dans la Renaissance française ne partage pas la chair du corps tourmenté et explosé du Sisyphe de Camus ou que celui de l’intellectualisme du français actuel, plutôt desséché, ou encore de sa poésie qui ne fait guère qu’imiter et réinventer les Language Poets et l’École de New York.

Quant à l’érotisme littéraire à la française, je dirais que me plaît particulièrement celui de Duras dans L’Amant de la Chine du Nord, réécriture remarquablement meilleure du point de vue érotique, après bien des années, de L’Amant. Mais si mon Avant que ne tarisse autorise une forme de rapport, comme vous le suggérez, je me satisferai du « aujourd’hui ». Je n’aurai pas l’audace d’en demander plus.

Quintan Ana Wikskwo. Vous écrivez : et merci à ton œil d’homme qui n’est rien/d’autre que celui de Dieu, me semble-t-il, ou le mien… et moi : parle-moi de la perte. Et ceci aussi : dans le chœur d’adieu aux victimes/Et ce n’est pas suffisant. Qu’est-ce qui, perdu, est récupérable ?

Margo Berdeshevsky. De nos jours, la rédemption me paraît fort compromise. Mais l’humain en nous, en sa quête de connaissance du suffisant et du trop, reste ce qui m’obsède. Dans les poèmes d’où vous extrayez ces vers, je m’intéresse au vieillissement, à la perte et à l’amour qui nous (me) font face. J’essaye aussi de voir comment nous pleurons les victimes. J’ignore si ma (notre) peine est suffisante ou non. Mais c’est un début dans l’honnêteté dont l’humain a besoin pour entamer, pour la centième, la millionième fois peut-être, pour commencer son ascension.

Quintan Ann Wiskwo. Vous avez écrit, à propos de mon livre : « chaque épisode que vous dépeignez ressemble à un orgasme qui monte très, très lentement, en quête (si j’ose risquer une interprétation), d’une sorte de niche consacrée. » Je m’étonne, compte tenu de nos sensibilités concourantes, que vous vous soyez focalisée sur une interprétation qui assimile mon récit en prose à un orgasme féminin à multiple paliers (en spirale) plutôt qu’à la courbe narrative traditionnelle du roman (l’éjaculation masculine). Votre recueil ressemble à une prolongation de permission en temps de guerre, au cours de laquelle orgasme après orgasme se succèdent sur la piste de quelque issue. Comme quelque chose dans notre existence que l’on essaye de quitter alors qu’au contraire on ne cesse d’arriver, d’arriver, d’y arriver. Existe-t-il une issue ?

Margo Berdeshevsky. Ah bon. Oui, nous sommes souvent dans un piège, celui de la durée de notre vie et celui de notre propre corps. L’orgasme, espérons-nous, nous en libère, y compris des instants qu’il dure. Les femmes savent qu’une telle issue et une telle libération peuvent se prolonger, faire spirale, comme vous le dites, bien davantage qu’une catharsis purement physique. Nous allons même jusqu’à imaginer que cela peut mener très profond, et à aimer. Du moins, nous en nourrissons l’espoir. Mais nous avons besoin de bien plus qu’une explosion libératrice pour nous libérer de ce à quoi nos vies semblent nous enchaîner.

Pour en parler, permettez-moi de citer ces vers tirés d’un autre poème, Whisper,9tout bas. inclus dans Avant que ne tarisse.

Pourquoi ma peau me veut-elle en elle

Sait-elle qu’elle contient une femme ?Le mal n’est pas brûlure lorsque hurlent les feux de brousse

Sait-elle combien de septembres il lui resteSuis-je clouée en elle, cellule après cellule,

Pâle voile matrice cousue sur ciel––est-elle mienne ou bien suis-je son

Cobra domestique qui bruit comme les pierresau fond du ruisseau en manque de plus de chaleur

de plus de tendresse, de friction, de mises à mort––

Ce poème n’est pas une conclusion, mais il me permet de garder ouverte une question. Et peut-être de poser la suivante, ou une autre encore.

Quintan Ana Wiskwo. Nos livres partagent une sensibilité à fleur de bordel. Une sexualité réaliste traditionnellement interdite aux femmes écrivains dans la littérature industrielle américaine autant que française. Alors que nos objectifs diffèrent, il me faut citer la célèbre provocation qu’est Histoire d’O, ouvrage publié par une femme sous pseudonyme et dont on pensa longtemps que l’auteur était un homme parce que ses collègues masculins estimaient qu’une intellectuelle lettrée était incapable d’exprimer toute la force érotique du rapport sexuel. En tant qu’auteur qui entre profondément et explore tous les recoins de cette zone interdite, y a‑t-il des prés carrés trop larges, des barbelés trop hauts, qui vous ont empêchée de sauter par-dessus ?

Margo Berdeshevsky. Pas à ce jour, mes propres inhibitions mises à part. Ça, c’est le défi que me je dois de relever. Sans avoir écrit une Histoire d’O d’aujourd’hui, signée de mon nom ou d’un quelconque pseudonyme, je m’aperçois que ceux qui me lisent sont parfois tout feu tout flamme devant mes avancées dans ce domaine. Un jeune Japonais, bien sous tout rapport, m’a entendu réciter Pour mes sœurs de partout, même à la Saint-Valentin. Ce poème explore l’univers de quatre très jeunes filles qui se déflorent pour rester maitresses de leur propre virginité. Il est venu me voir à la fin pour me dire qu’il n’avait jamais rien entendu d’aussi choquant, mais qu’il avait beaucoup apprécié. J’en ai éprouvé un plaisir bien comme il faut.

Le critique Sven Birkirts a écrit, à propos de mon recueil de nouvelles Beautiful Soon Enough,10La beauté a son heure. que je comprenais « que l’éros est à la fois force motrice et source de connaissance » et aussi « elle pose le huitième péché capital, qui est le refus de pousser les choses à fond. »

Quintan, permettez-moi cette prière : que nous ayons, l’une comme l’autre, de tels lecteurs et un tel auditoire ! Nous venons tout dernièrement d’entamer un nouveau dialogue à l’échelle mondiale. Certains le penseront dangereux. Nous allons, j’en ai l’impression et pour les temps qui viennent, nous trouver tiraillées entre un puritanisme nouveau, effrayant, malgré tout exigeant, et notre comportement sexuel collectif. Entre ce que nous préconisons car courageux et sain, d’une part, et, de l’autre, ce qu’il nous faut rejeter parce que cela nous a volé notre dignité d’êtres humains. D’un pôle à l’autre, puissions-nous toujours sauter ou voler, ou bien écrire au gré des appels du beau et du réaliste ! Je l’espère, pour notre plus grand bien à toutes.

Quintan Ana Wiskwo. Vous écrivez : Je ne sais/quelles gazes plier/ sur quelles blessures les poser. Et pourtant le recueil tout entier est en quelque sorte fait d’emplâtres, de compresses et, quand on change les pansements, ce qu’il y a en dessous est mis à jour. Je me demande si vous en avez bien conscience. Quelles blessures faudrait-il panser, si nous disposions du pansement adéquat ?

Margo Berdeshevsky. Tout ce que je puis dire, c’est que je crois que la plus grave blessure que je connaisse (même si j’ignore totalement comment mettre fin à l’infection où éliminer les poisons qui sont notre lot), c’est, à mon avis, le fait d’être entre humains. Notre défi (et souvent notre échec) en tant qu’humains, que voix de notre temps, c’est de faire face à ce qui fait de nous ce que nous sommes, et qui reste aujourd’hui aussi vicieux qu’hier.

Et notre (ma) quête restera comment être humain, homme ou femme, en tant que formes de vie capables d’éprouver du sentiment à notre propre égard et à l’égard de l’autre, réciproquement.

Je ne citerai plus qu’une strophe du dernier poème d’Avant que ne tarisse, réceptacle de tout l’espoir de guérison auquel je me raccroche. Et je veux croire qu’il en est ainsi, que la création sait se guérir, nous guérir. J’ai passé une bonne partie de ma vie à apprendre à soigner. Je ne sais pas. Mais je désire de tout cœur qu’il en soit ainsi :

Chaque poison dans une forêt

pousse à côté de son antidote, disions-nous.

J’aspire encore, ai-je dit.

version originale ici : http://www.full-stop.net/2018/01/26/interviews/devin-kelly/quintan-ana-wikswo-and-margo-berdeshevsky/

Biographie de Margo Berdeshevsky :

À Paris, Margo Berdeshevsky, de new-yorkaise devient poète. En 2017 elle a publié “Before the Drought”/Avant la sècheresse chez Glass Lyre Press. (En France, chez Amazon: http://tinyurl.com/y9n9w4vb ) C’est son troisième recueil de poésie, après “Between Soul & Stone” (2011) et “But a Passage in Wilderness” (2007). Sélectionnés dans de nombreuses revues des deux côtés de l’Atlantique, ses poèmes tout comme les nouvelles illustrées de “Beautiful Soon Enough” (2009), ont été reconnus et récompensés à maintes reprises. Elle se partage actuellement entre la photographie, la préparation d’un roman qu’elle décrit comme étant multi genre et les récitals donnés en Europe et aux États-Unis. Pour en savoir plus, cf. http://pionline.wordpress.com/category/letters-from-paris/ et son site web: http://margoberdeshevsky.com

- William Blake, The Tyger, Dylan Thomas, Do Not Go Gentle… - 7 juillet 2024

- John Donne : Lettres, Être et amour - 1 juillet 2022

- Un Américain à Séville (1) - 4 juillet 2021

- Un américain à Séville - 6 novembre 2019

- Un américain à Séville (5) - 6 septembre 2019

- Un Américain à Séville 4 - 4 mai 2019

- Un Américain à Séville (3) - 3 mars 2019

- Un Américain à Séville (2) - 4 janvier 2019

- Quintan Ana Wikswo et Margo Berdeshevsky - 5 mai 2018

- BAL(L)ADES EN IRLANDE - 6 avril 2018

- John Donne : Lettres, Être et amour - 26 janvier 2018

- Un Américain à Séville, 2 - 3 décembre 2017

- Du Dialogue amoureux - 16 octobre 2017

- Un américain à Séville : Annexe 1 - 5 octobre 2017

- Un américain à Séville : annexe 2 - 4 octobre 2017

- Alicia Ostriker, choix de poèmes traduits et présentés par Jean Migrenne - 30 juin 2017

- James Emanuel : poèmes traduits et présentés par Jean Migrenne - 26 juin 2017

Notes