Rédaction et traduction de Béatrice Machet

Ofelia Zepeda est née en 1954, dans la partie sud-ouest de l’état d’Arizona sur la réserve des Indiens Tohono O’odham, c’est-à-dire « les gens du désert » (environ 34 000 personnes). Les conquistadors espagnols avaient baptisé ce peuple les Papagos, terme péjoratif et méprisant qui signifie les mangeurs de haricots. Ils vivaient à l’origine dans le désert de la Sonora et ont eu à subir les campagnes de christianisation forcée, auxquelles ils ont opposé des épisodes de révolte et de résistance aux 17ième et 18ième siècle.

Du fait de leur environnement, ils avaient adopté un mode de vie semi-nomade, entre des villages bâtis près des champs pour surveiller les récoltes en été, et des villages bâtis en montagne près des cours d’eau, occupés seulement l’hiver. Aujourd’hui le territoire des Tohono O’dham est partagé entre Mexique et États-Unis, le mur que Donald Trump a fait ériger empêchant les 2000 personnes vivant du côté mexicain d’aller honorer leurs morts enterrés du côté américain (la construction du mur est une violation internationale des droits de l’homme). Cette séparation a donné lieu à des cérémonies de protestation en 2017 notamment. Jusqu’alors les Tohono O’odham avaient un permis spécial pour continuer à circuler librement des deux côtés de la frontière, via neuf portes réparties sur 120 kilomètres. Dans la langue des Tohono O’dham le concept de frontière n’existe pas, il n’y a pas de mot pour la dire ou la penser. Sur ce territoire, dans le paysage du peuple du désert, se détache leur montagne sacrée: le mont Baboquivari, situé en Arizona, aux États-Unis.

La poétesse o’odham Ofelia Zepeda lit ses poèmes au festival du livre de Tucson en mars 2012. Les mots o’odhams reflètent les sons des cailles du désert. Vidéo de Brenda Norrell Censored News http://www.bsnorrell.blogspot.com.

Ofelia, qui raconte qu’elle est née dans une cabane, de parents analphabètes qui ne parlaient pas l’anglais, a grandi au contact de travailleurs migrants qui s’échinaient dans des champs de coton, et malgré la proximité de gens aux mœurs différentes, sa communauté O’odham n’a pas changé son organisation tribale, n’a pas abandonné ses valeurs. Ofelia raconte aussi que pour rendre visite à ses grands-parents qui vivaient du côté mexicain, elle franchissait régulièrement cette frontière entre les deux états.

Dans un extrait de son poème “Birth Witness”, la poétesse Ofelia Zepeda, membre de la tribu Tohono O’odham, explore le caractère sacré de sa langue face à la bureaucratie gouvernementale. Producteur/Réalisateur : Nina Shelton. Vidéaste/monteur : John DeSoto.

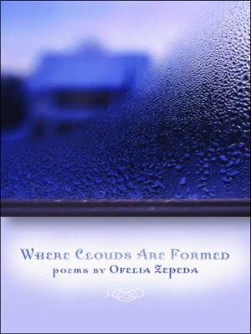

La poésie d’Ofelia Zepeda est le fruit de la relation vieille de milliers d’années d’une communauté humaine avec son environnement. Elle est aussi la continuité de traditions orales passées dans l’écriture. Elle relate la succession des saisons, les rythmes du désert, l’importance de l’eau très marquée avec la danse des nuages, avec la pluie qui est à la fois bénéfique et pourvoyeuse de vie mais aussi cause d’inondations et destructrice de vies. Dans son recueil intitulé Ocean Power, Ofelia Zepeda montre à quel point les gens du désert sont vigilants et observent la météo, comment le climat forge leur mode de vie. Le livre développe une partie plus consacrée à la vie personnelle de l’auteure qui réfléchit aux contrastes entre traditions et nouvelles façons de vivre. Une autre partie se penche sur l’hiver et sur la réponse des humains à la lumière ou à l’air. La dernière partie s’occupe de la nature des femmes, et de l’ancienne relation des Tohono O’odham avec l’océan, la façon dont cette relation impacte encore le présent de ce peuple. Au final le lecteur aura plongé dans le quotidien de ces Indiens du sud-ouest américain.

SOMEONE SAID IT IS GOING TO RAIN

Someone said it is going to rain.

I think it is not so.

Because I have not yet felt the earth and the way it holds still

in anticipation.

I think it is not so.

Because I have not yet felt the sky become heavy with moisture of preparation.

I think it is not so.

Because I have not yet felt the winds move with their coolness.

I think it is not so.

Because I have not yet inhaled the sweet, wet dirt the winds bring.

So, there is no truth that it will rain.

B ‘O E‑A:G MAṢ ‘AB HIM G JU:KĬ

B ‘o ‘e‑a:g maṣ ‘ab him g ju:kĭ.

Ṣag wepo mo pi woho.

Nañpi koi ta:tk g jewed mat am o i si ka:ckad c pi o i‑hoiñad c o

ñenḍad.

Ṣag wepo mo pi woho.

Nañpi koi ta:tk g da:m ka:cim mat o ge s‑wa’usim s-we:ckad.

Ṣag wepo mo pi woho.

Nañpi koi ta:tk g hewel mat s‑hewogim o ‘i‑me:

Ṣag wepo mo pi woho.

Nañpi koi hewegid g s‑wa’us jeweḍ

Mat g hewel ‘ab o u’ad.

Nia, heg hekaj o pi ṣa’i woho matṣ o ju:.

Quelqu’un a dit qu’il allait pleuvoir

Je ne le pense pas.

Parce que je n’ai pas encore senti la terre, sa façon de se tenir immobile

par anticipation.

Je ne le pense pas.

Parce que n’ai pas encore senti le ciel se préparer, devenir lourd d’humidité.

Je ne le pense pas.

Parce que je n’ai pas encore senti les vents, leur fraîcheur se mouvoir.

Je ne le pense pas.

Parce que je n’ai pas encore respiré la douce poussière mouillée que les vents apportent.

Donc, il n’y a rien de vrai dans l’affirmation qu’il va pleuvoir.

Ce poème écrit en anglais et dans la langue tribale, dit la connexion au paysage, dit l’expérience des sens, la connaissance du climat d’un territoire. Il témoigne d’un mode de vie où l’on passe beaucoup de temps dehors, où l’on est conscient des mouvements qui s’opèrent dans l’environnement, ce qui est nécessaire dans une région où l’été apporte des orages, des tempêtes de poussières, il faut être vigilant, les changements rapides créent même une certaine tension chez les gens qui doivent être prêts à agir selon les circonstances et les variations de la météo. Ils savent ce qui arrive avant, après la pluie et savent ce qu’ils doivent faire en conséquence. Le poème suit la forme des chants traditionnels O’Odham, avec des répétitions ; chants qui parlent souvent de l’environnement et qui ont la particularité d’être élogieux, qui mettent l’accent sur les bonnes choses à dire à propos des animaux, des nuages, ce qui est agréable et profite à tout le monde. Les O’odham, surtout en été, passent du temps à observer les nuages au-dessus des montagnes, commentent leur presence, leur aspect, sans savoir bien à quel moment il va pleuvoir. Les nuages peuvent ne faire que passer, être détournés, la pluie ne frappe pas forcément le sol, même si l’été est en quelque sorte le temps de la mousson pour les Indiens du sud de l’Arizona. La tante d’Ofelia, tout comme sa mère, disaient facilement que les nuages sont des menteurs. Observer les nuages n’est pas un passe-temps dans ces regions, il est important de pouvoir anticiper quand la pluie tombera. Vivre dans un désert donne une importance toute particulière à la pluie.

Professeure de linguistique à l’université d’Arizona, Ofelia Zepeda maîtrise sa langue O’Odham au point d’écrire sa poésie dans les deux langues, anglais et langue maternelle tribale. Elle a écrit une grammaire de la langue des Tohono O’odham et participe à des programmes visant à ce que de jeunes Indiens de toutes les nations puissent maîtriser leurs langues. Elle a dirigé le programme des études amérindiennes, elle co-dirige l’institut de développement des langues Indiennes d’Amérique. Elle est aussi l’éditrice en chef de la série Sun Tracks , collection consacrée à la littérature des Indiens d’Amérique pour le compte des éditions University of Arizona Press, une importante maison d’édition au catalogue très impressionnant. Elle enseigne également, ponctuellement, l’écriture créative. Elle est membre du comité éditorial The Smithsonian Series of Studies in Native American Literatures.

Voici un poème qui, comme le précédent au sujet de la pluie, dit l’importance de la relation aux forces de la nature qu’entretiennent les Indiens d’Amérique. Et comme il se doit, l’expérience est liée aux histoires, aux mythes, le vent n’échappe pas aux récits et pragmatiquement les Tohono O’dham offrent leur interprétation, leur explication, disent le monde et enseignent les particularités propres aux vents qui balaient le sud-ouest américain.

WIND — VENT

Le vent faisait tourner mes habits rudement autour de moi,

il me frappait,

sa dureté me faisait mal.

Le vent était fort ce soir là.

Il réussissait à souffler dans mes habits, à les plaquer contre moi.

Au contraire des autres, je me délecte de lui.

J’ouvre ma bouche et je respire en lui.

C’est un air nouveau,

de l’air venant de très loin,

de cieux intouchés,

de nuages pas encore formés.

Je respire à plein poumons ce vent.

Je pense que je sais un secret, ce n’est que l’acte d’ouverture

de ce qui est encore à venir.

Je le vois arriver de loin.

Un mur brun de poussière et de saletés,

des débris mouvants qui ne sont que d’anciens instants,

débris vieux d’un siècle.

Tous ramassés en une danse chaotique.

La poussière s’installe dans mes narines.

Elle s’amalgame à l’humide dans ma bouche.

Elle se dépose sur ma peau et son duvet de poils.

Souvenirs de Père, comment il s’asseyait devant la maison

pour regarder le vent venir.

D’abord il le sentait, puis il le voyait.

Il disait, “le voilà,”

à peu près de la même façon que s’il avait vu une personne se détacher sur l’horizon.

Il s’asseyait.

Laissant le vent faire de lui ce qu’il voulait.

Il le frappait de ses grains de sable.

Cela créait une fine couche tout autour de lui.

Pour finir, quand il n’en pouvait plus supporter davantage

il entrait en trombe dans la maison, les paupières fermées,

faisant barrage aux larmes prêtes à lui nettoyer les yeux

Nous riions tous de son étrange apparance.

Lui aussi se délectait du vent.

C’était là le plus qu’il pouvait s’approcher de lui,

pour se joindre à lui, pour le connaître, pour savoir ce que le vent transportait.

Mon père disait,” regardez c’est tout, quand le vent s’arrêtera,

la pluie tombera.”

L’histoire continue.

Vent eut des ennuis avec les villageois.

Sa punition fut qu’il devait quitter le village pour toujours.

Quand il reçut sa sentence d’exil

Vent rentra chez lui et fit ses bagages.

Il prit ses vents bleus.

Il prit ses vents rouges.

Il prit ses vents noirs.

Il prit ses vents blancs.

Il prit ses vents secs.

Il prit ses vents humides.

Et en faisant cela il prit par la main

son amie qui était aveugle.

Pluie.

Ensemble ils partirent.

Très peu de temps après les villageois trouvèrent leurs cultures mourantes.

Les animaux disparaissaient,

et ils souffraient de faim et de soif.

Les gens réalisèrent, ce qui est à leur honneur, qu’ils s’étaient trompés

en éloignant Vent.

Et comme pour toute faute épique cela demanda des événements épiques

pour essayer de ramener Vent.

Pour finir ce fut un menu filet de dune

qui donna le signal du retour de Vent.

Avec son amie, Pluie, il ramena le vent sec,

le vent froid,

le vent humide,

le vent frais,

mais dans sa hâte,

il oublia

le vent bleu,

le vent blanc,

le vent rouge,

et le vent noir.

Les quatre vents principaux, Yellow, Blue, White, et Black sont les vents qui ont fait ce que la terre est aujourd’hui. Par exemple, dans la mythologie Apache (qui compte douze vents), le vent jaune a donné la lumière, et le vent blanc l’a nuancée de brume. Le vent noir a sculpté la terre, créé les canyons, façonné rochers et cailloux. (N.d.T)

Voici deux autres poèmes, extraits du recueil OCEAN POWER, qui illustrent bien l’habitude prise par les Indiens vivant sur les réserves, au contact des éléments et de la nature, d’observer l’environnement et de se situer dans le cycle des saisons jusqu’à en faire partie. En même temps Ofelia Zepeda développe sa poésie des petits riens du quotidien, qu’elle relie et associe aux souvenirs. Souvenirs qui lui sont chers et qui donnent sens, qui offrent une identité, une appartenance, comme un refuge, comme une maison où il fait bon vivre.

LARD FOR MOISTURIZER — Du saindoux en guise de crème hydratante

Je remonte les stores à la verticale,

j’essaie de capturer la lumière du sud.

Le soleil est maintenant arrivé au coin sud.

Le vent de décembre est froid

il magniffie la faiblesse de la lumière solaire.

Cette lumière contraste douloureusement

avec la chaleur brûlante d’il y a trois mois.

J’évoque cette chaleur maintenant, sans pouvoir vraiment m’en souvenir.

J’accueille la douce tiédeur du soleil hivernal.

Avec cette lumière je pense à chez moi, à l’activité qui se déplace vers le côté est

de la maison.

pour en hiver profiter du faible soleil.

Mon père s’assied des heures de ce côté et fait des petites réparations.

Ma mère et son matériel de lessive déménage de ce côté-là aussi.

Elle se penche au-dessus de ses bassines, le dos tourné vers le soleil.

Ses bras vont et viennent, elle lave et tire sur les rayons du soleil.

Mes soeurs et moi étendons le linge,

nous sommes reconnaissantes qu’il ne pleuve pas.

Le soleil et le vent d’hiver sèchent les habits rapidement.

Les seules victimes de ce travail sont nos mains.

Eau chaude, eau froide de rinçage, vent froid et doux soleil de séchage.

En tant que personnes vivant à l’extérieur nos parents

trouvent un léger soulagement dans l’usage de crèmes hydratantes pour la peau.

Notre famille faisait la fortune de la marque Jergens et de ses ouvriers disions-nous.

Tôt en décembre les crèmes faisaient du bien, mais en janvier et février nous étions

prêts pour des solutions plus radicales, de la paraffine.

Nos parents chaque nuit se couchaient avec une légère couche de gras luisante sur

leurs mains et leur visage.

Nous en faisions autant.

Un confort épidermique minimal.

Mes soeurs et moi riions de notre tante qui ne s’embêtait ni avec les crèmes

ni avec la paraffine, elle utilisait du lard carrément.

Nous la voyions tous faire ça.

Quand elle faisait sa pâte à tortillas

la dernière étape était de graisser chaque boule constituée.

Alors qu’elle terminait, elle se frottait les mains avec tous les restes de saindoux

comme elle l’aurait fait avec une crème.

Ma soeur l’imite et exagère sa gestuelle.

Elle nous montre comment elle masse ses mains, ses bras et son visage,

puis soulève sa jupe et frotte ses bruns genoux gercés avec une bonne poignée de

saindoux.

KITCHEN SINK- Evier de cuisine

La lumière traverse bizarrement la porte vitrée de la cuisine.

Je peux voir les saisons changer dans l’évier de ma cuisine.

Le mouvement du soleil est assombri dans cet évier.

Pendant l’après-midi l’évier est baigné de lumière.

Pas forcément le bon moment pour moi de faire la vaisselle.

Plus tard en été il y a une sensasion d’urgence à voir l’ombre s’allonger et

commencer à s’incliner

alors que le soleil commence à border l’extérieur de l’évier.

Je prétends que la lumière du soleil va dans l’égout.

La lumière ne peux pas être arrrêtée par la bonde.

Elle s’insinue et pénêtre le joint là où l’eau ne passe pas,

elle devient part de l’obscurité qui est toujours part des égouts et des tuyauteries.

L’hiver arrive. L’air est certainement déjà plus frais.

Je le sais grâce à mon évier.

Les poèmes d’Ofelia Zepeda nous permettent souvent de nous projeter dans l’univers rural de son enfance, et nous devinons la condition modeste de ses parents, mais nous sentons aussi de combien d’amour et d’attention elle était entourée : elle se rappelle un jour humide de décembre, quand dans la cabine chauffée du camion de son père, elle attend le bus de l’école, et tous deux regardent les nuages de pluie se former:

nous regardons dehors les champs

où le brouillard s’accroche au sol… au chaud dedans

le camion ayant travaillé depuis quatre heures du matin.

Et ses sensations opèrent à la façon de la madeleine de Proust. Dans un poème intitulé Smoke in Our Hair(fumée dans nos cheveux), l’odeur de la fumée venue de son feu de bois ramène des souvenirs et s’attarde dans ses cheveux, Ofelia Zepeda écrit :

peu importe la distance que nous parcourons / nous transportons cette odeur avec nous

Dans certains poèmes, Ofelia Zepeda manie l’humour et l’ironie, par exemple elle portrait les touristes venus regarder des Indiens danser, Indiens qui dansent pour gagner leur vie. Les touristes s’attendent à des expériences particulières, se trouvent fascinés, viennent avec leur idée de l’Indien idéal, imaginent l’Indien vivant à un niveau spirituel élevé, mais ils sont aussi condescendants ou méprisants. Dans un court échange entre un touriste et un danseur Yaqui, le premier demande :

Que font-ils avec l’argent que nous leur jetons ?

Et le second de répondre :

Oh, ils le partagent simplement entre les chanteurs et

le danseur.

Ils emmèneront probablement le garçon au McDonald’s

manger un burger et des frites.

Les hommes s’en jetteront une bien fraîche.

Il fait chaud aujourd’hui vous savez.

On devine la déconvenue du touriste déstabilisé par le prosaïque de la réponse !

Pour conclure, en accord avec la poète Navajo Laura Tohe et le critique Danker, qui qualifie les poèmes d’Ofelia de « song-poems » (poèmes-chants), on peut affirmer que la poésie d’Ofelia Zepeda est une expression de résistance, d’abord parce qu’elle écrit en Tohono O’odham, ensuite parce que l’anglais lui sert à véhiculer, à nous enseigner la vision du monde de son peuple. Ses écrits sont une plaidoirie pour une esthétique et une éthique ancrées dans les traditions propres à un peuple lié organiquement à son environnement, au point que cérémonies et rituels lui rendent hommage et le chantent.

Présentation de l’auteur

- Regard sur la poésie Native American : Paula Gunn Allen ou l’esprit vivant des traditions. - 6 mai 2025

- Lou Raoul, les labourables - 6 mars 2025

- REGARD SUR LA POÉSIE « NATIVE AMERICAN » : Mikhu Paul, ou comment mettre l’accent sur ce qui est important pour la communauté des humains et leur « mère », la Terre. - 6 mars 2025

- Regard sur la poésie Native American — Emerald (ᏃᏈᏏ) GoingSnake : le poème fait chair - 6 janvier 2025

- Florence Saint Roch, Dominique Quélen, avec/sans titre - 6 janvier 2025

- Regard sur la poésie Native American : Emerson Blackhorse Mitchell, ou ce que beauté veut dire - 6 novembre 2024

- Claudine Bohi, Je cherche un enfant - 6 septembre 2024

- Regard sur la poésie « Native American », Mary Leauna Christensen, une jeune et nouvelle voix - 6 septembre 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Ibe Liebenberg, héritier d’un passé qui s’invite au présent - 6 mai 2024

- REGARD SUR LA POÉSIE « NATIVE AMERICAN » : William D’Arcy McNickle, père de la litérature amérindienne contemporaine - 6 mars 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Jane Johnston Schoolcraft, la première autrice amérindienne à être reconnue - 6 janvier 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Ofelia Zepeda : fille du désert, elle parle le désert - 30 octobre 2023

- Regard sur la poésie Native American : Denise Lajimodiere – l’impact des pensionnats pour enfants Indiens - 5 septembre 2023

- Claude Favre, ceux qui vont par les étranges terres les étranges aventures quérant - 6 juillet 2023

- Regard sur la poésie native américaine : Sammie Bordeaux-Seeger : du poème au quilt, un seul fil. - 6 juillet 2023

- REGARD SUR LA POÉSIE NATIVE AMERICAN – TOO-Qua-see ( DeWitt Clinton Duncan) Cherokee (1829–1909) - 30 avril 2023

- Gorguine Valougeorgis, χoros - 6 avril 2023

- Regard sur la poésie Native American : Kenzie Allen, « Celle-Qui-Va-Seule-en-Jouant-de-la-Musique », ou la prise de responsabilité. - 2 mars 2023

- Olivier Bastide, Ponctuation forcenée de l’ordre des choses - 5 février 2023

- Regard sur la poésie Native American – John Rollin Ridge : un héritage lourd à porter …. - 28 décembre 2022

- Lou Raoul, Second jardin (drugi vrt) - 21 octobre 2022

- Claude Favre, Ceux qui vont par les étranges terres — Les étranges aventures quérant - 18 septembre 2022

- Regard sur la poésie des « Native American » : Gwen Westerman, ou comment simplicité plus humilité mènent à une éclatante reconnaissance - 1 septembre 2022

- Eva-Maria Berg, Étourdi de soleil - 21 mai 2022

- Regard sur la poésie des « Native American » : Carlos Montezuma, un destin singulier - 6 mai 2022

- Un regard sur la poésie native américaine — Sara Marie Ortiz : bon sang ne saurait mentir !! - 2 mars 2022

- Philippe Pratx, KARMINA VLTIMA – La vie anthologique et névrotique du dernier Mangbetu - 1 mars 2022

- Marilyse Leroux, On n’a rien dit de l’océan - 5 février 2022

- Regard sur la poésie native américaine – Margo Tamez : un langage enraciné dans la mémoire - 31 décembre 2021

- Sylvie Durbec, Carrés - 6 octobre 2021

- Un regard sur la poésie Native American (1) - 4 juillet 2021

- Marylise Leroux, Une île, presque - 20 mai 2021

- Regard sur la poésie Native American : Alexander Lawrence Posey, trente quatre ans de vie bien remplie. - 2 mai 2021

- Yann Dupont, Jamais elle ne voit son visage - 1 mai 2021

- Regard sur la poésie Native American : Elise Paschen - 5 mars 2021

- Regard sur la poésie native américaine : Sammie Bordeaux-Seeger : du poème au quilt, un seul fil. - 6 novembre 2020

- Heather Cahoon : Couvée par la folie - 6 septembre 2020

- Zitkála-Šá - 6 mars 2020

- Margaret Noodin : un regard sur la poésie native américaine - 5 janvier 2020

- Tanaya Winder : Regard sur la poésie native américaine - 4 juin 2019

- Sy Hoahwah - 4 janvier 2019

- Eva-Maria Berg, Tant de vent négligé - 3 décembre 2018

- RILKE-POEME, Elancé dans l’asphère - 5 octobre 2018

- Natalie Diaz - 3 juin 2018

- Un regard sur la poésie Native American : The Fourth Wave, La quatrième vague - 2 mai 2016

- Un regard sur la poésie Native American (17). La poésie de Anne Howe - 29 décembre 2015

- Un regard sur la poésie Native American (16). La poésie de Jennifer Elise Foerster - 15 décembre 2015

- Un regard sur la poésie Native American (15). La poésie d’Elizabeth Cook Lynn - 21 septembre 2015

- Regard sur la poésie Native American (14). La poésie de Simon Ortiz - 27 décembre 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (13). - 30 septembre 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (12) - 8 septembre 2014

- Un regard sur la poésie Native American (11) — Marianne A Broyles - 6 juillet 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (10) - 10 mai 2014

- Un regard sur la poésie native américan (9) - 8 février 2014

- Un regard sur la poésie native américan (8) - 17 janvier 2014

- Un regard sur la poésie native american (7) — Deborah Miranda (Esselen), Diane Glancy (Cherokee) - 13 décembre 2013

- Un regard sur la poésie Native American (5) - 25 octobre 2013

- Un regard sur la poésie Native American (5) - 8 juillet 2013

- Un regard sur la poésie Native American (4) - 9 juin 2013