Texte et traductions de Béatrice Machet

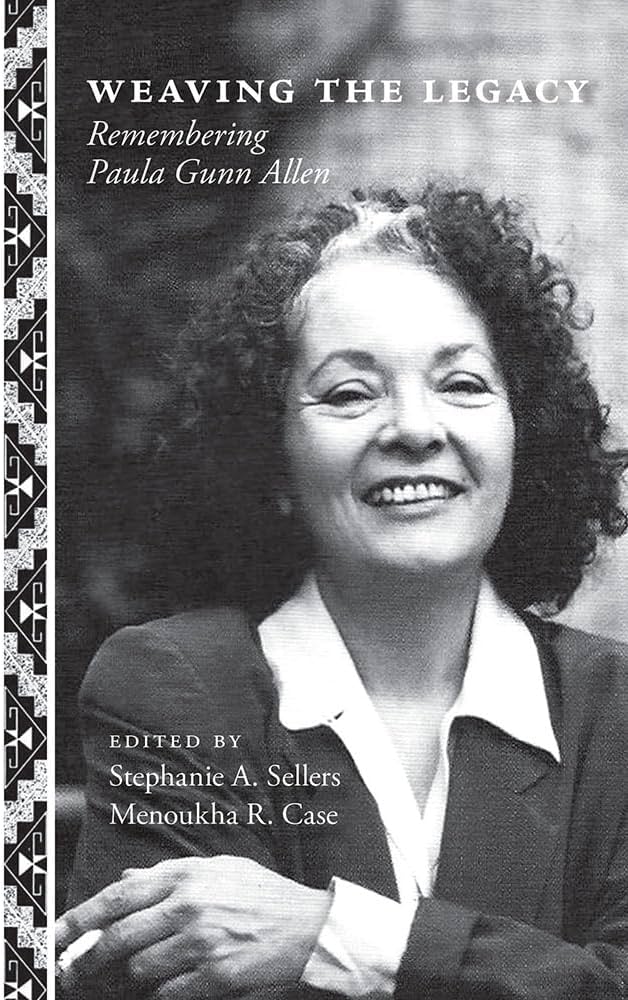

Paula Gunn Allen, née Paula Marie Francis le 24 octobre 1939 (Albuquerque, Nouveau Mexique), décédée le 29 mai 1988, est désormais reconnue pour avoir laissé une marque indélébile sur la littérature américaine grâce à sa description de la vision du monde amérindienne dans sa poésie. Son père était d’origine libanaise et sa mère Pueblo-Laguna et Sioux.

Sa poésie montre combien est nécessaire la diversité des perspectives au sein du paysage littéraire américain ainsi qu’elle fait la preuve de la valeur intrinsèque de l’intégration des voix autochtones dans le narratif de l’histoire des États-Unis. Son héritage familial, paternel d’un côté, et maternel de l’autre, enraciné à la fois dans les traditions du peuple Pueblo-Laguna et des Sioux, fournit une riche mosaïque d’éléments culturels, d’expressions linguistiques et de croyances spirituelles qui enrichissent sa poésie. C’est dans ce contexte de sagesse ancestrale, de liens sacrés avec la terre et de respect pour le monde naturel qu’elle écrit afin de transmettre la vision du monde des Amérindiens.

Notre histoire :

Paula Gunn Allen a passé son enfance à Cubero (état du Nouveau Mexique), au contact du peuple Pueblo-Laguna, elle fait donc sienne cette culture. Elle se marie en 1962, et en 1966, elle obtient une licence en littérature anglaise. Deux ans plus tard, elle obtient une maîtrise en création littéraire à l’université de l’Oregon. Ralph Salisbury, d’ascendance Cherokee, y est son professeur de poésie. En 1974, avant même qu’elle ne soutienne sa thèse, son premier recueil de poésie, The Blind Lion (le lion aveugle) est publié. C’est à cette époque que, mariée et divorcée deux fois, elle commence à prendre conscience de son homosexualité. En 1975, elle soutient une thèse, dans le département des études amérindiennes, à l’Université du Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Elle y rencontre le poète Robert Creeley, qui y est professeur, et qui l’introduit aux œuvres d’auteurs tels que Charles Olson, Allen Ginsberg et Denise Levertov. Avec son titre de docteur en poche, Paula Gunn Allen enseignera à l’Université du Nouveau-Mexique, où elle va poursuivre ses recherches, et notamment la place des femmes dans les cultures amérindiennes. Elle enseignera ensuite au Fort Lewis College dans le Colorado, au College de San Mateo, à l’Université de l’État de San Diego, à l’Université d’État de San Francisco, à l’Université de Californie de Berkeley, puis à UCLA.

Pour l’anecdote, l’oncle paternel de Paula Gunn Allen, Lee Francis, était un conteur et poète Pueblo Laguna, Carol Lee Sanchez, sœur de Paula Gunn Allen, est une autrice Pueblo Laguna, et Leslie Marmon Silko, autrice Pueblo Laguna du célèbre roman Cérémonie, est aussi une parente.

Pour donner le ton et faire comprendre ce qui motivait Paula Gunn Allen, voici ce qu’elle déclarait dans l’anthologie qu’elle avait rassemblée sous le titre de La femme tombée du ciel, Récits et nouvelles de femmes indiennes” (Spider Woman’s Granddaughters : Traditional Tales & Contemporary Writing by Native American Women, 1989, Beacon Press) : « Tant qu’un peuple ne peut exercer aucun contrôle sur la façon dont il est décrit, que son sentiment d’identité est bafoué à chaque instant dans les livres, les films, les programmes de radio et de télévision, il ne peut que se décourager. Mais quand il se met à définir lui-même les images données de lui, alors le simple espoir de survivre peut faire place à une espérance plus ample : celle de s’affirmer, de vivre, de désirer vivre. » Elle a aussi déclaré : « « Les Indiens d’Amérique, même les citadins, vivent dans le contexte d’un territoire. Leur littérature doit donc être comprise dans le contexte à la fois de la terre et des rituels par lesquels ils affirment leur relation à celle-ci ». Cette remarque pourrait avoir été prononcée par n’importe quel autre auteur-ice amérindien-ne. Le rapport d’appartenance entretenu avec la terre, le relation forte à un territoire (qui souvent les a vu naître, ou bien est la terre ancestrale de leurs parents), est fondamental si l’on veut faire l’expérience de la pensée et du vécu amérindien. De ce lien découle un regard positif, une posture positive vis-à-vis du monde et de la vie. La poésie de Paula Gunn Allen nous rappelle que la vision du monde amérindienne n’est pas une relique du passé mais une philosophie vivante, inspirante, qui continue de façonner les expériences, les identités et les histoires des peuples autochtones d’Amérique aujourd’hui. En nous plongeant dans la poésie de Paula Gunn Allen, nous sommes conviés, nous sommes initiés à apprécier la profondeur, la sagesse et la résilience des cultures autochtones. Il serait temps de reconnaître que leurs voix et leurs visions du monde restent aussi pertinentes et vitales, plus que jamais dans le contexte géopolitique globalisé actuel, et dans le contexte plus étroit de la société américaine contemporaine. La perspective amérindienne véhiculée dans les œuvres de P.G.Allen est une perspective holistique qui met l’accent sur l’interdépendance de tous les êtres vivants et du monde naturel. Cette interdépendance est au cœur des cultures autochtones et a une profonde signification spirituelle comme culturelle. Elle favorise une compréhension qui transcende les frontières de l’individualisme et de l’ego, en reconnaissant que les humains ne sont qu’une partie d’un vaste réseau de vie sur Terre, et au-delà, partie du cosmos. Cette vision remet l’humain à une place non de dominant, non d’exploitant ou d’exploiteur, mais de responsable et de participant au grand tout cosmique. Dans cette vision du monde, chaque élément du monde naturel, des animaux et des plantes aux rochers et aux rivières, est censé posséder un esprit ou une force vitale. La poésie de Paula Gunn Allen exprime magnifiquement cette expérience, (c’est beaucoup plus qu’une croyance), en décrivant le monde comme un réseau d’esprits interconnectés, chacun avec son rôle et sa signification.

Interview radiophonique diffusée sept mois avant la mort de Paula Gunn Allen, en 2008. Green radio.

Les cultures autochtones accordent une grande valeur aux traditions orales, aux histoires et aux rituels transmis à travers les âges. Dans sa poésie, Paula Gunn Allen s’intéresse fréquemment à ces histoires traditionnelles et à ces éléments culturels, dont l’importance de les préserver est vécue non seulement comme un acte de résistance mais aussi de survie. Les communautés autochtones accordent une place prépondérante au bien-être collectif et à la coopération. La poésie de P.G. Allen dépeint un sentiment d’unité et d’interdépendance, soulignant l’idée que le bien-être de l’individu est intimement lié, ne peut pas être séparé du bien-être de la communauté.

Dans son recueil Selected Poems, le poème intitulé Skunk Aesthetics (esthétique de la moufette), Paula Gunn Allen évoque l’esprit de la mouffette, une créature souvent considérée comme dégoûtante dans la culture occidentale. Ses mots élèvent la mouffette à une place d’honneur, en célébrant ses qualités uniques. Le poème souligne la perspective amérindienne d’une complémentarité de la création, soulignant l’importance de chaque être vivant dans le monde naturel.

Le poème intitulé Kochinnenako in Academia (Kochinnenako dans le monde universtaire) évoque « Kochinnenako », un terme Hopi qui désigne un concept de vie et d’équilibre féminin. Ce poème illustre combien la sagesse ancestrale continue de guider et d’informer la vie des peuples autochtones contemporains.

Dans Grandmother I . Fishing, (Grand-Mère I. Pêche) P.G.Allen exprime sa révérence pour le monde naturel. L’acte de pêcher devient une expérience spirituelle, établit une connexion avec l’eau, avec les poissons et l’écosystème au sens large. Elle décrit la pêche comme un acte profond de communion avec l’environnement.

Song for Earth Wisdom (Chant pour la sagesse de la Terre) célèbre la terre en tant qu’entité sacrée et souligne le rôle de l’humanité en tant que gardienne de cette terre. Le poème met en évidence la croyance selon laquelle les humains sont responsables du bien-être de la planète et de son réseau interconnecté de vie, croyance et surtout engagement pris par le bébé amérindien en naissant.

Dans Wing Woman (Femme Aile), Paula Gunn Allen évoque une « wing woman » qui serait guide et protectrice, et qui d’autre part souligne l’importance des relations humaines dans l’épanouissement aussi bien individuel que collectif : le soutien et la coopération mutuels sont essentiels au bien-être de la communauté et du monde en général.

Le poème, intitulé à juste titre Langage, élucubre les fonctions multiformes du langage en le présentant comme un outil qui englobe un large éventail d’expériences humaines. Le langage ne se limite pas à un but particulier, mais reflète globalement les aspects de l’existence humaine.

Language

Language is the word

and the Word.

Language is for praise.

Language is for study.

Language is for thought.

Language is the most powerful instrument of war.

Language is the most powerful instrument of peace.

Language is for telling the truth.

Language is for lying.

Language is for honour.

Language is for shame.

Language is for vengeance.

Language is for forgiveness.

Language is for blasphemy.

Language is for respect.

Language is for loving.

Le langage est la parole

et la Parole.

Le langage est fait pour louer.

Le langage est fait pour étudier.

Le langage est fait pour réfléchir.

Le langage est l’instrument de guerre le plus puissant.

Le langage est l’instrument de paix le plus puissant.

Le langage est fait pour dire la vérité.

Le langage est fait pour mentir.

Le langage est fait pour honorer.

Le langage est fait pour la honte.

Le langage est fait pour la vengeance.

Le langage est fait pour pardonner.

Le langage est fait pour blasphémer.

Le langage est fait pour respecter.

Le langage est fait pour aimer.

Dans un autre poème intitulé Grand-mère, Paula Gunn Allen évoque la force du langage : une grand-mère communique avec sa petite fille sans qu’aucun mot ne soit prononcé, mais cependant elle transmet sa culture et ses valeurs car une profonde connexion entre les deux s’est établie qui n’est pas du simple silence. La communication non verbale se fait par la qualité des présences et de l’attention portée chacune sur l’autre.

Grandmother

Languageless one,

always I listened

watched,

not speaking to me

in the tongue of the Pimas.

But each day

we heard each other

whispering secrets

in the silence

of darkness.

Grand-mère

Sans langue,

j’écoutais

j’observais toujours,

je ne me parlais pas

dans la langue des Pimas.

Mais chaque jour

nous nous entendions

chuchoter des secrets

dans le silence

de l’obscurité.

Un autre poème de Paula Gunn Allen, portant le même titre, Grand-mère, évoque Spider Grandmother , Grand-mère-Araignée, une figure importante pour la culture des Indiens Navajo, Pueblo de Keres, Zuni et Hopi. Dans la plupart des cas, elle est associée à l’émergence de la vie sur terre. Elle aide les humains en leur apprenant des techniques de survie. Spider Woman enseigne également aux Navajos l’art du tissage.

Avant que les tisserands ne s’assoient au métier à tisser, ils se frottent souvent les mains dans des toiles d’araignée pour absorber la sagesse et l’habileté de Spider Woman. Mais la figure de l’araignée apparait aussi chez les Sioux (Lakota, Dakota et Nakota) sous le nom d’Iktomi, l’homme-araignée, et il est alors le « Trickster » (tour à tour bénéfique ou faillible, clown ou héros). Quant aux Indiens Choctaw, ils racontent l’histoire de Grand-mère Araignée qui ayant volé le feu, après que les animaux l’eurent refusé, l’apporta aux humains. Chez les Cherokee, elle a rapporté la lumière du soleil sur terre (grâce à un pot en argile qu’elle a attaché sur son dos). Et chez les Indiens Anishinaabeg, c’est l’araignée qui a enseigné aux humains comment fabriquer des capteurs de rêves (les cauchemars sont retenus dans la toile) et les rêves bénéfiques parviennent au dormeur).

Grandmother

Out of her own body she pushed

silver thread, light, air

and carried it carefully on the dark, flying

where nothing moved.

Out of her body she extruded

shining wire, life, and wove the light

on the void.

From beyond time,

beyond oak trees and bright clear water flow,

she was given the work of weaving the strands

of her body, her pain, her vision

into creation, and the gift of having created,

to disappear.

After her

the women and the men weave blankets into tales of life,

memories of light and ladders,

infinity-eyes, and rain.

After her I sit on my laddered rain-bearing rug

and mend the tear with string.

From: Allen, Paula Gunn, ‘Grandmother’ in The Explicator, Volume 50, 1992 – Issue 4, p. 247.

(https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00144940.1992.9935337?journalCode=vexp20)

Grand-mère

De son propre corps, elle poussa

un fil d’argent, de la lumière, de l’air

et sur l’obscurité le porta avec précaution, volant

là où rien ne bougeait.

De son corps, elle expulsa

un fil brillant, la vie, et tissa la lumière

sur le vide.

Par-delà le temps,

au-delà des chênes, de l’écoulement clair et lumineux de l’eau,

elle reçut la tâche de tisser les brins

de son corps, de tisser sa douleur, sa vision

en une création, et que cette création

soit destinée à disparaître.

D’après son exemple

les femmes et les hommes tissent des couvertures-contes de vie,

des souvenirs de lumière et d’échelles,

des yeux d’infini et la pluie.

Comme elle, je m’assois sur mon tapis à échelles porteur de pluie

et je répare l’accroc avec de la ficelle.

Le dernier livre de Paula Gunn Allen est un livre posthume, intitulé America the Beautiful (Amérique la magnifique). Toute personne un peu sensible ayant un peu vécu aux États-Unis comprend combien ce pays est contrasté. Tout et son contraire y cohabitent. Dans l’expérience de la poétesse, ce qui fait la beauté de l’Amérique peut surprendre : les horreurs constatées rencontrent aussi un immense espoir, et les absurdités remettent en cause les promesses. Ce livre fut entrepris en pleine catastrophe politique et personnelle, Paula Gunn Allen a en effet perdu deux fils. Elle s’autorise des traits d’humour comme « Je veux demander aux arbres s’ils souhaitent pouvoir bouger ». Il est comme un feu de joie composé des ruines de la civilisation, avec un appel lancé à faire un effort pour rétablir les choses « en ordre », c’est-à-dire, et selon les valeurs amérindiennes, assurer les conditions de l’harmonie sur Terre et dans le cosmos. Faisant cela, le livre met en avant et nous exhorte à ne pas oublier ce qui est vraiment important dans le monde pour la vie.

Revisiter l’histoire et la raconter du point de vue amérindien, remettre en question les stéréotypes et les mythes répandus par les occidentaux, là réside aussi une motivation d’écrire pour bien des auteurs, et Paula Gunn Allen s’est penchée sur deux héroïnes célèbres Pocahontas et Sacajewea, deux figures de femmes dont la vraie vie est loin de la légende et des films qui les montrent. Le très long poème dédié à l’histoire de Sacajewea, intitulé “The One Who Skins Cats” (Celle qui écorche les chats) reprend une citation de Tom Rivington, qui présente l’héroïne comme une femme profondément en contact avec la nature, « elle adorait les fleurs blanches qui poussaient à la limite des neiges sur les flancs des hautes montagnes ». Pour rappel, elle appartenait à la nation Shoshone, et encore adolescente (17 ans et enceinte de son mari canadien Français Toussaint Charbonneau (commerçant), elle a accompagné en tant qu’interprète l’expédition Lewis & Clark depuis St-Louis dans le Missouri jusqu’à la côte nord-est du pacifique en suivant le Mississipi. (Elle était la seule femme au milieu de 32 hommes).L’auteure se glisse dans la peau de l’héroïne et présente le point de vue de Sacagawea elle-même, femme réelle et non légende, non visage représenté sur une pièce de monnaie, ou encore statue à la gloire de la conquête et de l’American Dream. Dans la première partie de son poème, P.G. Allen montre les diverses façon de la représenter mais surtout dévoile sa condition de captive : « Je suis celle qui / tient mon fils dans mes bras, / celle qui se marie, celle / qui est asservie, celle qui est battue, / celle qui pleure, celle qui connaît / le chemin, qui fait signe, qui connaît / la nature sauvage ». Elle est « femme esclave, femme perdue, femme herbe / femme col de montagne / femme rivière », et elle est également « libre ». Rappeler que derrière l’image stéréotypée des femmes amérindiennes se cachent de véritables personnalités façonnées par des cultures, elles incarnent l’identité amérindienne, et les convoquer est une façon d’empêcher que celle-ci soit supprimée du réel et enfermée dans les musée ou les livres d’histoire, histoire racontée par l’envahisseur qui doit « légitimer » l’invasion, la colonisation et sa violence génocidaire. La seconde partie du poème a des accents féministes. Paula Gunn Allen dénonce les femmes blanches qui simplifient l’histoire des femmes amérindiennes : « Ces femmes blanches qui ont décidé que moi seule / j’ai guidé l’expédition de l’homme blanc à travers / le monde, que savaient-elles ? Une servante indienne, / ont-elles dit. Une servante. C’est moi ». Elle poursuit en dénonçant le féminisme « blanc » qui utilise les clichés sur les femmes amérindiennes afin de faire avancer leur propre libération, mais sans créer de place pour les femmes indigènes dans le mouvement de libération des femmes. La romantisation féministe blanche de Sacagawea nie son expérience et son identité de femme amérindienne. Les femmes autochtones portent un lourd fardeau en tant que femmes de couleur car confrontées à un double mouvement d’injustice : de la part des femmes féministes blanches qui cherchent à les exploiter, et de la part des hommes de leurs propres communautés qui les accusent d’être des traîtres car accusées de suivre les manières des femmes blanches. Paula Gunn Allen termine en racontant l’histoire moins connue mais tout aussi importante de la façon dont Sacagawea a fui son mari violent. Puis dans sa dernière strophe elle rappelle la diversité des façons de représenter Sacajewea : « l’histoire de Sacagawea, servante indienne, / peut être racontée de bien des manières différentes. / Je peux être le guide, le chef. / Je peux être le traître, le serpent. / Je peux être les plumes au vent ».

Maintenant voici le poème qui donne voix à Pocahontas. Elle n’était pas une « princesse Indienne » puisque cette hiérarchie sociale n’existait pas en Amérique du nord parmi les nations Indiennes. Des auteurs, historiens, conservateurs et représentants de la tribu Pamunkey de Virginie, descendante de Pocahontas, dressent le portrait d’une jeune fille courageuse qui a grandi avec le but de devenir une jeune femme intelligente, éduquée afin de comprendre les enjeux de la colonisation. Quand John Smith fut fait captif dans son village, elle entreprit d’apprendre sa langue afin d’un jour pouvoir servir de traductrice, d’ambassadrice et de leader à part entière afin de savoir faire face à la colonisation européenne. Des preuves écrites par Smith lui-même indiquent que des échanges linguistiques ont eu lieu entre eux ; on parle nulle part d’une histoire d’amour, ni d’admiration naïve d’une toute jeune-fille pour le soldat blanc chrétien ; et la réalité pourrait bien être que Pocahontas s’était mis à la disposition de sa communauté pour essayer d’assurer son bien-être et sa survie en des temps très troublés où l’univers amérindien s’effondrait. Et c’est donc animée de cette mission qu’elle a accepté de quitter sa tribu en espérant apprendre et comprendre les britanniques jusqu’à aller en Angleterre. Elle y mourra, sans avoir revu les siens.

POCAHONTAS TO HER ENGLISH HUSBAND, JOHN ROLFE

Had I not cradled you in my arms,

oh beloved perfidious one,

you would have died.

And how many times did I pluck you

from certain death in the wilderness—

my world through which you stumbled

as though blind? Had I not set you tasks

your masters far across the sea

would have abandoned you—

did abandon you, as many times they

left you to reap the harvest of their lies;

still you survived oh my fair husband

and brought them gold

wrung from a harvest I taught you

to plant: Tobacco.

It is not without irony that by his crop

your descendants die, for other powers

than those you know take part in this.

And indeed I did rescue you

not once but a thousand times

and in my arms you slept, a foolish child,

and beside me you played

chattering nonsense about a God

you had not wit to name;

and wondered you at my silence—

simple foolish wanton maid you saw,

dusky daughter of heathen sires

who knew not the ways of grace—

no doubt, no doubt.

I spoke little, you said.

And you listened less.

But played with your gaudy dreams

and sent ponderous missives to the throne

striving thereby to curry favor

with your king. I saw you well. I

understood the ploy and still protected you,

going so far as to die in your keeping—

a wasting, putrefying death, and you,

deceiver, my husband, father of my son,

survived, your spirit bearing crop

slowly from my teaching, taking

certain life from the wasting of my bones.

https://waltonhigh.typepad.com/files/pocahontas_to_her_english_husband-.pdf

POCAHONTAS À SON MARI ANGLAIS, JOHN ROLFE

Si je ne t’avais pas bercé dans mes bras,

oh perfide bien-aimé,

tu serais mort.

Et combien de fois t’ai-je arraché

à une mort certaine dans la nature sauvage-

précisément mon monde dans lequel tu trébuchais

comme si tu étais aveugle ? Si je ne t’avais pas assigné de tâches

tes maîtres de l’autre côté de la mer

t’auraient abandonné -

t’ont abandonné, autant de fois qu’ils

t’ont laissé récolter la moisson de leurs mensonges ;

tu as survécu, oh mon beau mari

et tu leur as apporté de l’or

extrait d’une récolte que je t’ai appris

à planter : le tabac.

Ce n’est pas sans ironie que par sa récolte

tes descendants meurent, car d’autres pouvoirs

que ceux que tu connais participent à cela.

Et en effet, je t’ai secouru

non pas une fois, mais mille fois

et dans mes bras tu as dormi, enfant insensé,

et à côté de moi tu as joué

à bavarder au sujet absurde d’un Dieu

que tu n’avais pas suffisamment d’esprit pour nommer ;

et tu t’es étonné de mon silence -

tu as vu une simple jeune fille insensée et dévergondée,

fille brune de pères païens

qui ne connaissait pas les voies de la grâce -

sans doute, sans doute.

J’ai peu parlé, as-tu dit.

Et tu as encore moins écouté.

Mais tu as joué avec tes rêves criards

a envoyé de longues missives au trône

essayant ainsi de t’attirer les faveurs

de ton roi. Je t’ai bien vu. J’ai

compris le stratagème et je t’ai quand même protégé,

allant jusqu’à mourir sous ta garde -

mort gaspillée, mort putréfiante, et toi,

trompeur, mon mari, père de mon fils,

tu as survécu, ton esprit lentement a porté les fruits

de mon enseignement, tu as certainement hérité

d’une vie dans le dépérissement de mes os.

Quand elle était petite, la famille de Paula Gunn Allen parlait cinq langues. Elle a dit qu’elle devait sa qualité de poète à ce mélange, à ce multilinguisme. Elle croyait que la poésie devait être utile et que l’utile était beau. Elle disait : « La langue, comme une femme, peut faire naître ce qui n’existait pas ; elle peut, comme la nourriture, transformer un ensemble de matériaux en un autre ensemble de matériaux. » Une des conclusions qu’il est possible de tirer c’est que dans un monde en évolution rapide, la poésie de Paula Gunn Allen témoigne de la valeur durable de la sagesse ancestrale dans les cultures amérindiennes. Son œuvre encourage les lecteurs à reconnaître, à saisir et faire sien l’esprit vivant de ces traditions, comme les leçons qu’elles continuent de nous offrir.

Présentation de l’auteur

- Regard sur la poésie Native American, Diane Burns : une poésie pulsée - 6 janvier 2026

- Roselyne Sibille, Une libellule sur l’épaule - 6 novembre 2025

- Regard sur la poésie Native American : Barney Bush ou le militantisme fait art - 6 novembre 2025

- Regard sur la poésie Native American : Louis Oliver Little Coon, ou la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour commencer - 6 septembre 2025

- Regard sur la poésie Native American : Paula Gunn Allen ou l’esprit vivant des traditions. - 6 mai 2025

- Lou Raoul, les labourables - 6 mars 2025

- REGARD SUR LA POÉSIE « NATIVE AMERICAN » : Mikhu Paul, ou comment mettre l’accent sur ce qui est important pour la communauté des humains et leur « mère », la Terre. - 6 mars 2025

- Regard sur la poésie Native American — Emerald (ᏃᏈᏏ) GoingSnake : le poème fait chair - 6 janvier 2025

- Florence Saint Roch, Dominique Quélen, avec/sans titre - 6 janvier 2025

- Regard sur la poésie Native American : Emerson Blackhorse Mitchell, ou ce que beauté veut dire - 6 novembre 2024

- Claudine Bohi, Je cherche un enfant - 6 septembre 2024

- Regard sur la poésie « Native American », Mary Leauna Christensen, une jeune et nouvelle voix - 6 septembre 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Ibe Liebenberg, héritier d’un passé qui s’invite au présent - 6 mai 2024

- REGARD SUR LA POÉSIE « NATIVE AMERICAN » : William D’Arcy McNickle, père de la litérature amérindienne contemporaine - 6 mars 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Jane Johnston Schoolcraft, la première autrice amérindienne à être reconnue - 6 janvier 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Ofelia Zepeda : fille du désert, elle parle le désert - 30 octobre 2023

- Regard sur la poésie Native American : Denise Lajimodiere – l’impact des pensionnats pour enfants Indiens - 5 septembre 2023

- Claude Favre, ceux qui vont par les étranges terres les étranges aventures quérant - 6 juillet 2023

- Regard sur la poésie native américaine : Sammie Bordeaux-Seeger : du poème au quilt, un seul fil. - 6 juillet 2023

- REGARD SUR LA POÉSIE NATIVE AMERICAN – TOO-Qua-see ( DeWitt Clinton Duncan) Cherokee (1829–1909) - 30 avril 2023

- Gorguine Valougeorgis, χoros - 6 avril 2023

- Regard sur la poésie Native American : Kenzie Allen, « Celle-Qui-Va-Seule-en-Jouant-de-la-Musique », ou la prise de responsabilité. - 2 mars 2023

- Olivier Bastide, Ponctuation forcenée de l’ordre des choses - 5 février 2023

- Regard sur la poésie Native American – John Rollin Ridge : un héritage lourd à porter …. - 28 décembre 2022

- Lou Raoul, Second jardin (drugi vrt) - 21 octobre 2022

- Claude Favre, Ceux qui vont par les étranges terres — Les étranges aventures quérant - 18 septembre 2022

- Regard sur la poésie des « Native American » : Gwen Westerman, ou comment simplicité plus humilité mènent à une éclatante reconnaissance - 1 septembre 2022

- Eva-Maria Berg, Étourdi de soleil - 21 mai 2022

- Regard sur la poésie des « Native American » : Carlos Montezuma, un destin singulier - 6 mai 2022

- Un regard sur la poésie native américaine — Sara Marie Ortiz : bon sang ne saurait mentir !! - 2 mars 2022

- Philippe Pratx, KARMINA VLTIMA – La vie anthologique et névrotique du dernier Mangbetu - 1 mars 2022

- Marilyse Leroux, On n’a rien dit de l’océan - 5 février 2022

- Regard sur la poésie native américaine – Margo Tamez : un langage enraciné dans la mémoire - 31 décembre 2021

- Sylvie Durbec, Carrés - 6 octobre 2021

- Un regard sur la poésie Native American (1) - 4 juillet 2021

- Marylise Leroux, Une île, presque - 20 mai 2021

- Regard sur la poésie Native American : Alexander Lawrence Posey, trente quatre ans de vie bien remplie. - 2 mai 2021

- Yann Dupont, Jamais elle ne voit son visage - 1 mai 2021

- Regard sur la poésie Native American : Elise Paschen - 5 mars 2021

- Regard sur la poésie native américaine : Sammie Bordeaux-Seeger : du poème au quilt, un seul fil. - 6 novembre 2020

- Heather Cahoon : Couvée par la folie - 6 septembre 2020

- Zitkála-Šá - 6 mars 2020

- Margaret Noodin : un regard sur la poésie native américaine - 5 janvier 2020

- Tanaya Winder : Regard sur la poésie native américaine - 4 juin 2019

- Sy Hoahwah - 4 janvier 2019

- Eva-Maria Berg, Tant de vent négligé - 3 décembre 2018

- RILKE-POEME, Elancé dans l’asphère - 5 octobre 2018

- Natalie Diaz - 3 juin 2018

- Un regard sur la poésie Native American : The Fourth Wave, La quatrième vague - 2 mai 2016

- Un regard sur la poésie Native American (17). La poésie de Anne Howe - 29 décembre 2015

- Un regard sur la poésie Native American (16). La poésie de Jennifer Elise Foerster - 15 décembre 2015

- Un regard sur la poésie Native American (15). La poésie d’Elizabeth Cook Lynn - 21 septembre 2015

- Regard sur la poésie Native American (14). La poésie de Simon Ortiz - 27 décembre 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (13). - 30 septembre 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (12) - 8 septembre 2014

- Un regard sur la poésie Native American (11) — Marianne A Broyles - 6 juillet 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (10) - 10 mai 2014

- Un regard sur la poésie native américan (9) - 8 février 2014

- Un regard sur la poésie native américan (8) - 17 janvier 2014

- Un regard sur la poésie native american (7) — Deborah Miranda (Esselen), Diane Glancy (Cherokee) - 13 décembre 2013

- Un regard sur la poésie Native American (5) - 25 octobre 2013

- Un regard sur la poésie Native American (5) - 8 juillet 2013

- Un regard sur la poésie Native American (4) - 9 juin 2013