Yannick Torlini – Ce n’est rien

Le dernier ouvrage de Yannick Torlini est présenté comme un récit-poème sur le site des éditions TARMAC. Pas étonnant quand on sait que cet auteur n’aime pas parler de poésie, mais plutôt de textes, qu’il écrit des textes, qu’il explore la langue avec des textes et non des poèmes.

La langue donc, l’ “ambiguïté de la langue”. Depuis La malangue son premier recueil en 2012, ce travail sur la langue est une préoccupation constante chez Yannick Torlini. Par une succession de courtes strophes, comme des tweets, par des répétitions comme rebondissantes, il cherche sa propre langue, la place de la langue dans le temps présent, sa propre voie dans la langue.

il y a une angoisse d’être de ce monde. d’être dans cette langue qui pense faire monde. / cette langue qui repose. sur l’obstination du sens. Sur le sol accumulé par le sens. strates après strates, pierres après pierres.”

“Dans la langue il y a une autre langue qui creuse, gratte et crie. dans la voix un million de voix autres. m’adressent. me tarissent.”

Yannick Torlini, Ce n’est rien,

TARMAC éditions, 2018, 52p, 10€

Yannick Torlini choisit la scansion pour dire et proférer le corps et le temps. Ses textes courts s’enchaînent et se succèdent dans un rythme et un style très rapide, comme autant de pas dans cette course contre le souffle qu’est le temps. Une course ponctuée sans majuscules. Mais à quoi servent les majuscules dans la déclamation?

Torlini interroge aussi bien sûr le temps qui passe “que tout poursuive. que tout s’érode. que les os tiennent la chair encore poursuivent que la chair tienne poursuive ici. / que les matins se succèdent lumière lente, sur la table, sur le bureau, sur tout ce qui porte le désastre lumière lente que tout poursuive.”

Désastre et ruine du temps qui file “que les bouches poursuivent. que les cheveux tombent. que les ronces rampent. que la limite évite la lumière évide. que chaque abri chaque édifice crie la ruine.” Comme un ravin invisible ou chacun vient à tomber “quelque chose du temps et des jours. quelque chose des ravins et des ronces. quelque chose sans mémoire et sans traces. / quelque chose quelque chose qui ne s’entend pas. ne se sent pas. ne se touche pas.”

Mais Torlini n’est pas coupé du monde et de ses soucis : “j’écris pour le reste. pour la pluie et les terreurs liquides. pour les grillons qui tiennent encore les saisons debout, terre craquelée, sèche, puis glaise, meuble et molle.” Et modeste face aux enjeux du monde et de son avenir “nous essayons d’être”.

Cet ouvrage, ce n’est rien qu’un peu de poésie sans doute, mais cela fait du bien. Et dans ce rien il y a presque tout.

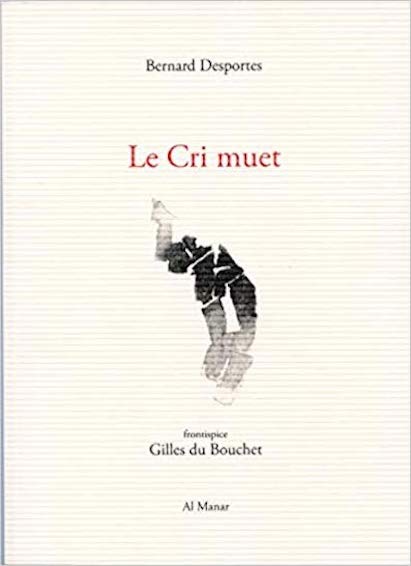

Bernard Desportes, Le Cri muet

Alain Gorius et sa maison d’édition Al Manar ont l’habitude de nous gratifier de livres d’artistes de grande qualité mais Le Cri muet de Bernard Desportes vient ajouter de l’émotion à l’esthétisme.

Bernard Desportes est mort le 20 mars 2018, le cri muet est son dernier ouvrage publié quelques semaines avant sa disparition. Ce dernier cri est une sorte d’autobiographie, bilan d’une vie d’écrivain “serai-je allé plus loin / qu’au seuil / de moi-même ?” , traversant vingt cinq ans de poèmes, proses, essais, lettres de 1991 à 2016. Livre hommage, organisé par l’auteur lui-même, qui restera donc comme un témoin “ma vie / plus loin que moi”, de ce que fut son talent.

Quand, pour un poème, Desportes choisit comme exergue cette citation d’Henry Vaughan : “et respire, toi, dans l’âcre monde / pour dire ce que je fus.” c’est pour décrire cet âcre monde qu’il dépeint au travers de ce choix de textes en bleu, blanc et noir.

Le noir tout d’abord, avec le frontispice de Gilles du Bouchet qui vient bien résumer ce livre toujours sous-tendu de noir et de gris. Mais un noir noble, le noir universel qui touche chacun de nous en nos propres tourments. Il y a quelques années, Anish Kapoor s’est approprié la couleur noire la plus intense, au point d’en devenir propriétaire. Il s’agit ici pour Bernard Desportes, au contraire, de partager ses zones d’ombres pour que son cri, bien que muet, fasse écho en nous.

Le noir d’une vie de solitude et de nuit : “espoir et désespoir sont même cendres / même absence / dans l’immobilité des heures / même errance dans le néant du jour”. Une vie dans l’urgence d’écrire : “j’écris / comme on se sauve / mes jambes à mon cou”, écrire en particulier son lien avec la terre “est-ce ton pays / ce pays / qui t’écartèle ?” et le monde à découvrir “je ne suis pas en deçà de la route que je suis”, “un écho bruissant du monde déposé dans la matière brute, la pierre, le caillou, le grain de sable, la poussière.”

Bernard Desportes, Le Cri muet,

Al Manar, 2018, 88p,18€

Se sachant malade, Desportes se confronte aussi à la mort “j’ai laissé la route / se défaire / de mes pas” avec au bilan “tout ne fut pas vain dans ce désastre / il nous reste des mots des rêves”. Ouvrage-leg que ce cri, “une déchirure qui est la matière des mots”.

Mais le noir n’est pas la seule couleur de cet ouvrage. Le blanc neige des “jours évidés” y occupe aussi une bonne place. Le blanc de la page, dans l’amitié d’André du Bouchet “en amont du mot / sur la page vierge”. En filigrane aussi René Char en son Isle.

Mais la couleur Desportes la côtoie aussi dans son compagnonnage avec des artistes comme Katuchevski. Et son recueil fait aussi bonne place au bleu lumineux de quelques détours au soleil de Provence, des Cévennes ou de Tanger, pays de ciels, de vents et de pierre.

Bien entendu, ce Cri muet, d’un noir multicolore, n’est qu’un fragment de la vie de Desportes mais “ce dont on ne peut parler / reste seul à dire” mais aussi “ce qui n’est pas dit / demeure en mémoire dans le ciel”.

Que Bernard Desportes trouve sa demeure en nos mémoires.

Carole Carcillo Mesrobian, Aperture du silence

Pour Carole Carcillo Mesrobian, “écrire c’est tenter de saisir un instant, une seconde, l’aperture d’un univers enclos dans le silence.” Et cette aperture est le maître mot de son dernier ouvrage, publié chez PhB éditions. Car il ne s’agit pas simplement d’une simple ouverture mais aussi en linguistique, l’ouverture du canal buccal au point d’articulation d’un phonème. Et que prononce le silence sinon le chant inaudible du monde végétal? C’est en tout cas ce que laisse suggérer l’incipit de cet ouvrage : “J’irai tu le savais porter le chant des arbres / Aux fenêtres du ciel”

Et au-delà du végétal, Carole Carcillo Mesrobian, dans un style mêlant abstraction, surréalisme, regorgeant d’images, passe en revue toutes les vies silencieuses qui ont tant à exprimer : le feu “J’irai tordre le feu pour verser sa chaleur au seuil de tes hivers”. Les larmes “Nos corps ne plus / Comme un chien qui s’ébroue pleut des larmes perdues”. Les saisons “Sous le sillon des apertures se dépenaillent les étés / Et rime autant que la clôture l’entêtement de respirer”. La solitude “La nuit jamais ne s’apprivoise […] La solitude est son habit […] “. Les ombres “Mais la vie ne mesure l’espace de nos rêves qu’à l’empan de nos ombres”. La poussière “Et encenser la poussière / Pour ce qu’elle offre au sablier / D’éternité”

Carole Carcillo Mesrobian, Aperture du silence,

PhB éditions 2018,58 p, 10€

Mais aussi “Il y a le bleuté d’un bruit de papillon”, image qui, en ce qu’elle évoque en trois dimensions : couleur, son et mouvement, est sans doute encore plus belle que la terre orange d’Eluard.

Le style de Carole Carcillo Mesrobian interroge notre façon de percevoir la poésie, dans une liberté qui peut dérouter un lecteur peu habitué à la poésie contemporaine, mais qui garde l’enfance comme source. “Je porte manteau de vieillesse et parole de nouveau-né.” Tout en restant exigeante et originale dans son appel à l’imaginaire du lecteur.

Elle qui cherche à “Écrire contre le langage, contre soi-même, contre toute possibilité de dire, de vouloir dire, d’énoncer” garde à l’esprit que “Ecrire, c’est répandre un sang vaniteux sur une vacuité irréductible.”

- Carole Carcillo Mesrobian, De nihilo nihil - 20 mars 2022

- Denise Le Dantec, La strophe d’après - 21 septembre 2021

- Marie-Josée Christien, Sentinelle, Guy Allix, Vassal du poème - 6 septembre 2021

- Florent Dumontier, éclair éclat erre - 19 mars 2021

- Revue La Page Blanche : entretien avec Pierre Lamarque - 6 février 2021

- Henri Droguet, Grandeur nature - 21 janvier 2021

- Clara Calvet, Le pèlerinage du temps - 21 décembre 2020

- Serge Núñez Tolin, une poésie de la moindre des choses - 20 octobre 2020

- Marc Dugardin, D’une douceur écorchée - 6 septembre 2020

- Martin Wable, Terre courte - 5 janvier 2020

- Florent Toniello, Foutu poète improductif - 25 septembre 2019

- Jacques Taurand, Les étoiles saignent bleu - 3 mars 2019

- Cécile Coulon, Seyhmus Dagtekin et Roland Reutenauer - 3 février 2019

- Yannick Torlini, Bernard Desportes, Carole Carcillo Mesrobian - 4 janvier 2019

- Bernard Desportes, Le Cri muet - 5 octobre 2018

- Lionel Bourg, Un oiseleur, Charles Morice - 5 mai 2018

- Claude Ber, Titan-bonsaï et l’extrêmophile de la langue - 6 avril 2018

- Perrine Le Querrec, Ruines - 6 avril 2018

- Sophie G. Lucas, Moujik moujik suivi de Notown - 24 novembre 2017

- Lionel Bourg, Watching the river flow - 24 novembre 2017

- Guénane, Atacama - 24 novembre 2017

- Philippe Mathy, Veilleur d’instants - 24 novembre 2017

- Georges Guillain, Parmi tout ce qui renverse - 24 novembre 2017

- Sammy Sapin, Deux frères - 30 septembre 2017

- Corinne Pluchart, Fragments - 30 septembre 2017

- Eric Godichaud, Le cabinet de curiosités - 30 septembre 2017

- Denis HEUDRÉ : autour de la collection “l’Orpiment” - 21 mai 2017

- Marie-Noëlle AGNIAU, Mortels habitants de la terre - 19 mars 2017

- Fil de lecture de Denis Heudré : Béatrice LIBERT, GUENANE - 20 octobre 2016

- Martin WABLE : Géopoésie - 25 juin 2016

- Fil de lecture sur Guenane, Jacques Josse et Le Golvan - 5 mai 2016

- Fil de Lecture de Denis Heudré : Heissler, Péglion, Girerd - 30 novembre 2015

- Fil de Lecture de Denis Heudré : Jean-Luc Despax, Alain Roussel - 24 novembre 2015

- Fil de lecture de Denis Heudré — voyage entre le fleuve, l’espace et l’Islande - 10 novembre 2015

- Fil de lecture de Denis Heudré : Gilles Baudry et Pierre Tanguy / Titos Patrikios / Imhauser - 3 novembre 2015

- Philippe Jaffeux, Alphabet (de A à M) - 14 décembre 2014

- Jean-Claude Pirotte et Guénane : Une île ici et là, par Denis Heudré - 24 octobre 2014