J’aime les premiers émois de l’aurore : les trèfles se tournent vers la lumière, les feuilles déploient un subtil verso ombré, les pétales des pâquerettes s’entrouvrent avec discrétion, le rossignol lance une première trille glorieuse. L’aurore appartient à tous, transition crépusculaire1Le second crépuscule, plus habituellement nommé comme tel, est avant le coucher solaire. entre la nuit et le jour, précédant ici le lever du soleil. Explorer l’instant privilégié de ce commencement apparent captive.

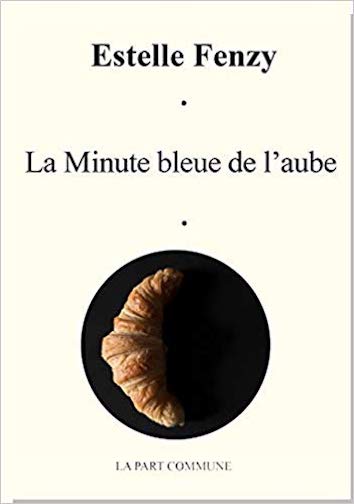

L’aube d’Estelle Fenzy est à la croisée du temps (« Minute » symbolique érigée en nom propre ou en divinité avec un M majuscule) et de la couleur (« bleue »). Deux abstractions – temps et couleur — qui libèrent son âme toute en tendresse et suavité secrètes. Ses mots émergent comme des caresses qui se pensent. L’absence de ponctuation accentue le coulé des phrases. Seules les strophes se séparent l’une de l’autre, simplement ponctuées par trois astérisques. En s’immergeant dans le monde, la poétesse révèle un panthéisme presque apaisé.

Son âme se laisse volontiers emporter par la force du vent qui vibre à ses oreilles. Ainsi « Il n’est jamais trop tard/si tu sais écouter le vent/conter des histoires/dans les peupliers ». Son « je » se mue curieusement en « tu », un autre elle-même, peut-être autre qu’elle-même. L’auteure transfère cette attention de l’ouïe sur le corps aimé (et vu) : « J’écoute ton visage ». Elle établit ainsi une correspondance entre les sens. Quel lien s’instaure entre la poétesse et cet air vibrant? Une forme d’appartenance intuitive, de désir d’être possédée : « Je n’attends pas du vent/ses égards mais/qu’il m’emporte dans sa force/que l’espace se donne/que rien ne nous échappe ».

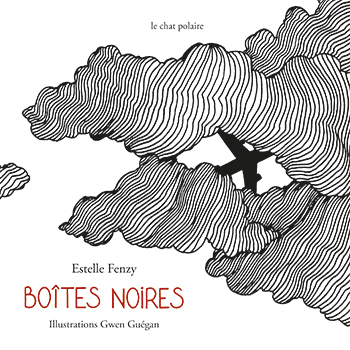

Estelle Fenzy, La Minute bleue de l’aube, La part commune, 2019, 120 pages, 13€,

Ce vent là, blizzard ou tramontane toujours puissant, lui est un maître. Il est l’intempérie sacrée à laquelle elle se livre à l’extrême : « S’offrir/en sacrifice/au vent ». Une jouissance sans doute. Cette offrande est si ardente que l’auteure intériorise ses qualités, faisant sien alizé ou zéphyr. Elle devient même le souffle de ce vent : «En moi soudain/les tamaris penchés du vent/les mers douces d’eaux intérieures… » A l’image de la poétesse, les « oiseaux volent bas/sous le ciel qui menace/Ils ont peur de devenir l’orage…/et le laisser entrer/dans toutes tes blessures ».

La poétesse se laisse happer par d’autres puissances issues de la nature, comme la neige si onirique : « J’ai rêvé/d’une chaumière/d’une forêt de brigands/d’une princesse en haillons/dans un hiver de neige. – J’étais la neige. » Au-delà d’une simple immersion sensuelle, elle s’identifie à la matière neigeuse, par la même démarche qui l’avait auparavant muée en vent. Cette dernière – la neige — l’introduit en un conte de fées dont elle est l’héroïne, en ce temps particulier du rêve. L’eau qui coule la renvoie également à une autre temporalité tout aussi insaisissable, celle d’un moment glorifié avec une grande générosité : « Tout donner/pour un instant de rivière ». Un échange s’instaure entre l’eau dont on entend presque le clapotement et son âme muée en corne d’abondance. Même la brume a un effet psychologique imprévu : « La brume ce matin/comme une pudeur/de l’aube ». La personnification des éléments de la nature se continue et se développe au fil des poèmes.

Estelle Fenzy adhère – par extension — au rythme du temps, ce cycle de la Nature : « Je suis celle qui désire le jour/et aspire à la nuit ». Dans les effets du jour, elle apprécie la présence bienfaitrice d’un astre : « Oh soleil/ tes rayons/me cousent des rubans/autour du cœur. » Elle inscrit, là encore, une vision féérique enfantine qu’elle enrubanne à sa façon.

Cependant ses mots s’immergent ou se noient en une force plus profonde, celle de ce silence qui l’imbibe et la constitue intimement : « Etre du silence/comme on est d’un pays ». Ce silence se révèle en toute discrétion et en toute retenue : « Ce que j’ai découvert/de silence en moi/ne fait pas de gestes ». Mais qu’est-il donc ? Quels sons ou quelles voix évite-t-elle d’entendre ou entend-elle autrement ? Ce silence-là est celui des absents et des défunts, ses compagnons nocturnes : « J’écoute/de chaque côté de la nuit/le silence de mes morts/leur vacarme de voix tues ». Au fond, ce silence lui est aussi l’écho inversé du poème : « Que/jamais un poème/si beau soit-il/ne remplace/l’incessant voyage/de ton silence ». Au point de penser justement ce poème à la limite du pensable, ce lieu où la pensée se meurt : « Tant de mots réunis/et ce n’est rien/qu’un autre silence ». Ce silence renvoie à soi ou la fait peut-être rentrer en soi : « Dehors la lumière est lointaine/Ferme les volets/Que rien ne puisse partager mon silence ». Il est si absolu, si monastique qu’il finit par se faire oublier et ne plus être évoqué : « Ne pas dire le silence/se taire – éperdument. ». Nul doute que ce silence qui la constitue est spirituel, qu’il est une façon de mourir à soi pour renaître autrement.

Présentation de l’auteur

- Revue Dissonances n°42, mai 2022 - 6 juillet 2023

- Revue Dissonances n°42, mai 2022 - 5 septembre 2022

- Christine de Pizan, Cent ballades d’amant et de dame - 6 juillet 2022

- La revue Florilèges n°187 - 28 juin 2022

- Armand Dupuy, Selfie lent - 28 décembre 2021

- Gilbert Lascault, Petite tétralogie du fallacieux - 6 octobre 2021

- Marie Etienne, Antoine Vitez et la poésie, La part cachée - 6 mai 2021

- L’Intranquille 19, revue de littérature - 21 février 2021

- Florilège, revue trimestrielle, n°174 - 6 février 2021

- DISSONANCES, Feux, n°38 - 5 janvier 2021

- Barry Wallenstein, Tony’s blues - 5 janvier 2021

- Luminitza C. Tigirlas, Noyer au rêve, Avec Lucian Blaga, Poète de l’autre mémoire, Fileuse de l’invisible, Marina Tsvetaeva - 6 octobre 2020

- Verso n°179, Ici & ailleurs - 6 septembre 2020

- Aragon, La grande Gaîté suivi de Tout ne finit pas par des chansons - 6 mai 2020

- Albertine Benedetto, Vider les lieux - 21 avril 2020

- Clara Régy, Ourlets II - 5 février 2020

- Christine Durif-Bruckert, Le corps des pierres - 20 décembre 2019

- Louise de Coligny-Châtillon dite Lou, Lettres à Guillaume Apollinaire - 19 novembre 2019

- Christine de Pizan, Cent ballades d’amant et de dame - 6 novembre 2019

- Cairns 25, Murs, portes ou ponts - 6 novembre 2019

- Estelle Fenzy, La Minute bleue de l’aube - 14 octobre 2019

- Philippe Jaffeux, 26 tours - 25 septembre 2019

- Patrick Pécherot, Lettre à B - 1 septembre 2019

- Wislawa Szymborska, de la mort sans exagérer - 4 juin 2019

- Fil autour de Catherine Gil Alcala, Serge Pey, Olivier Domerg - 4 mai 2019

- Christine Durif-Bruckert , Arbre au vent, Joseph Thermac, Du sublime moderne - 3 février 2019

- Jean-Claude Pirotte et Didier Cros, les livres bilingues pour la jeunesse : Maya Angelou, Carson McCullers - 4 janvier 2019

- Xhevahir Spahiu, Urgences — Urgjenca - 5 novembre 2018

- Constance Chlore, L’Alphabet plutôt que rien - 4 septembre 2018

- Patrick Chamoiseau, L’Empreinte à Crusoé, La Matière de l’absence - 6 juillet 2018

- Jean Fanchette, L’île équinoxe - 5 juillet 2018

- Revue TXT 32 : le retour - 3 juin 2018

- Roland Dubillard : Je dirai que je suis tombé, suivi de La boîte à outils - 5 mai 2018

- Christian Bobin, L’homme-joie - 5 mai 2018

- Écritures féminines : découvertes de Claire Dumay, Doina Ioanid, Marcelline Roux - 6 avril 2018

- André Velter, N’importe où - 1 mars 2018

- Ecritures féminines : découvertes - 1 mars 2018

- Carole Carcillo Mesrobian et Jean Attali, Le sursis en conséquence - 26 janvier 2018

- Les carnets d’Eucharis, La Traverse du tigre, hors série - 26 janvier 2018

- Baptiste Pizzinat, Les mots rouges - 26 janvier 2018

- Bernard Fournier, Lire les rivières, précédé de La rivière des parfums - 22 novembre 2017

- Robert Desnos, Nouvelles Hébrides suivi de Dada-surréalisme 1927 - 22 novembre 2017

- Jacques Demarcq, Suite Apollinaire - 22 novembre 2017

- Jacques Demarcq, d’ubu fait dure loupe - 22 novembre 2017

- Les cahiers du sens, 2017, n° 27 - 11 octobre 2017

- Le Journal des poètes 2, 2017, 86e année - 11 octobre 2017

- Dissonances – Le Nu - 30 septembre 2017

- Fil de lecture autour de Marilyne Bertoncini, Denis Emorine et Jasna Samic - 29 mai 2017

Notes