Les mots nous sont un peuple parfois soumis, parfois rebelle; parfois fragile, parfois violent. Nous frissonnons en leur compagnie, prêts à les rejeter, les aimer, les intégrer, etc..

Ils sont toujours les mêmes et néanmoins toujours nouveaux, porteurs chacun de leur empreinte, de leur écho, de leur traduction mentale. Que lit le lecteur en sa langue propre? Que cherche-t-il ? De simples mots ? Des amis ? Des amants ? Des ennemis ? Il n’y a jamais de vraie réponse, d’où l’intérêt de la question à poser avant de tourner les pages du présent ouvrage. Le seul titre Le sursis en conséquence, lu et relu, porte son énigme intrinsèque : de quoi ce sursis-là est-il la conséquence ? S’agit-il d’une catégorie de sursis parmi d’autres, lesquels pourraient être – pourquoi pas ? — Le sursis en ses prémisses ou en sa condition ou….? De surcroît, il ne s’agit pas d’un sursis particulier, mais du sursis en général (« le »). Qu’est-ce qui est donc ajourné, repoussé, bousculé au point que le coupable/responsable ne saurait accomplir sa peine ? Le vivre, l’aimer, le mourir, le parler, l’écrire… Mystère. Les mots d’emblée s’annoncent insoumis. Le dérangement suscité s’intègre et justifie le processus créatif. N’est-il pas question d’ « anamnèse », de remontée au fond de la/sa mémoire, au fil de ce parcours poétique n’offrant aucune place à la ponctuation 1Ni au titrage !! et se développant ainsi comme un souffle sans fin ? Haletant.

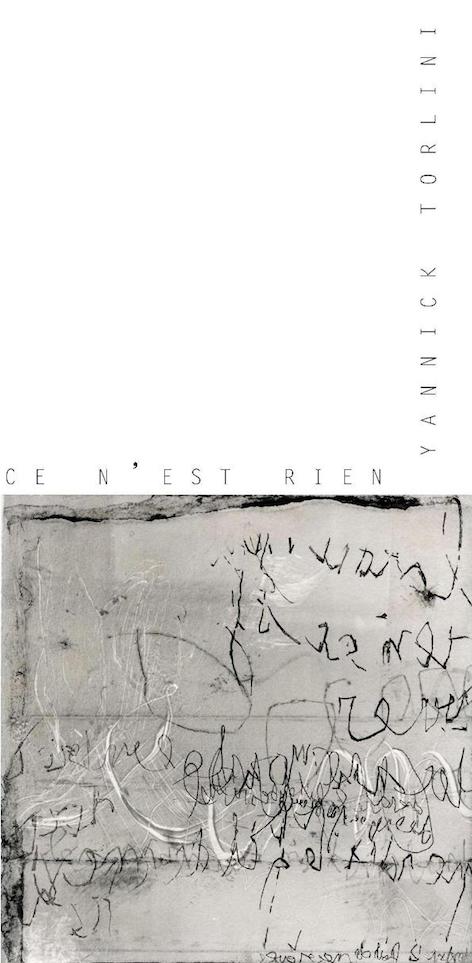

L’ouvrage de Carole Mesrobian, poétesse, se veut une conjuration de « l’aphasie » du langage, du moins en quatrième de couverture. A nous de découvrir si ce trouble est par bribes ou est intégral ; s’il s’évoque de l’intérieur (un mutisme conçu par l’esprit/le cœur) ou se constate de l’extérieur (une société parfaitement ou imparfaitement mutique). Qui sont les conjurés ? L’autrice ou les auteurs ? Le peintre Jean Attali dont les esquisses/dessins rythment si opportunément ce recueil, parlant à leur façon de déraison et déséquilibre? Les deux croisés (sans C majuscule), Mesrobian et Attali ? Les trois avec la présente lectrice qui achève le recueil par son regard en biais ? Autant d’alliés virtuels qui s’ignorent ou se méconnaissent, mais cheminent ensemble au long de ce sursis conçu avec « sa course », avec « sa peur » ou comme « sursis de sa toile ».

Premier constat de l’œil : les caractères de la police la plus esthétique et exigeante qui soit (Garamond, version 13 !) glissent sur un bel papier ivoire, mais pour révéler – deuxième constat de l’esprit — un monde émotionnel, brisant volontiers et volontairement toute logique. Les mots inattendus n’engendrent pas ce qui les suit, créant un constant dépaysement. Un peu comme si ces récalcitrants se révoltaient contre eux-mêmes, contre l’usage que nous osons en faire. Cette variable œil/esprit est curieusement confortée par la présence réitérée du terme « aporie », philosophique s’il en est. De fait, cette aporie (trois emplois) est tantôt en « apories pleines/non extravaguées d’impuissance» (elles se suffisent probablement à elles-mêmes), tantôt la « source de nos bouches » (au sens figuré l’embarras éventuel de nos paroles), tantôt l’« aporie du sablier » (dont la durée identique écarte la perpétuité…perpétuelle !). Le promoteur des apories, Zénon d’Elée, on s’en souvient, niait obstinément le mouvement par son raisonnement (facétieux?). Que nie C. Mesrobian ? Nie-t-elle ou ne nie-t-elle pas ? Le lecteur – d’évidence besogneux – se place en situation d’aporie ambulante (!), à la fois incertain de tout sens absolument sensé et ravi par la difficulté d’accéder à une certitude trop réconfortante.

Qui sommes-nous à travers ce recueil de poèmes exempts de titres ? Une « cage de chair » et un « carcan » des « âmes » ? Façon de décrire notre statut de « reclus » à l’intérieur du corps et de l’esprit, de prisonnier – ajouterais-je — éventuellement en « sursis »… Qu’en est-il des sentiments ? Dans « le monde affublé » du « cœur », les êtres aux « visages de papier » ne sont peut-être que des pages : « tu es le désert au nord/et moi la dune sous la gelée ». Autre façon de dire – peut-être – que ce « tu » et ce « je » — humains ou pensées, dune ou désert — sont tous deux glacés. Un tel froid est-il lié à la solitude de « l’éternel singulier du verbe de s’aimer » ?

Les mots assemblés par la poétesse ont des connivences imprévues qui perturbent, tout en offrant le contentement de découvrir un monde. Ainsi en est-il de l’ « ourlet du silence », un silence cousu main. Ainsi en est-il de la « rainure des nuits », une entaille dans laquelle s’engouffrent nos effrois. Ainsi en est-il de « la flamme béante de s’aimer», un abysse de lumière affective. Ce monde-là est un vertige qui révèle « le froid des abeilles dépossédées de fleurs », les roses « démunies de rosiers » ou « les fleurs plantées à reculons ». Vertige que conforte une métaphysique de l’absence créatrice : « Rien ne mord plus l’éternité », « Comme au soleil on va sans ombre/devenu », laquelle conduit à « et la poussière arrêtée la poussière ».

Comment cheminer dans ce refus de l’aphasie ? Pourquoi ne pas se livrer au hasard d’une page. Ainsi sur la page 13 (malgré l’absence de pagination) se lit : « Que l’aune à la bougie peine au soleil d’été ». Cette foutue « aune », habituellement évoquée dans l’expression « à l’aune de », mesure l’objet annoncé. Or ici, c’est la bougie qui se mesure comme une aune, nous laissant d’autant plus perplexe que cette aune-là « peine » sous un soleil estival. Notre pensée lectrice s’acharne à vouloir saisir (son pire défaut) ce qu’évoque ce poème-là. Acharnement d’autant plus vif que sont « affables », « avides à miroiter » et « cois » des grillons « dépecés » par l’hiver. Ce drôle de « cois » ressemble d’abord à une faute d’orthographe, eh bien non : la tranquillité coutumière de tout ce qui est « coi » ou coite se vit ici au pluriel. Ainsi transformation ou déplacement du mot dans la phrase embarrasse en stimulant l’esprit.

Certains termes révèlent, par la répétition, une volonté rescapée de s’accrocher à un sens reconnu. Qu’en est-il ainsi de l’empan ? Ce mot, certes peu employé dans la conversation, l’est ici à trois reprises : l’« empan de mes heures », « l’empan des cheveux » et « à l’empan, mesuré au cercle des nuages ». Révèle-t-il un simple intérêt pour son allure biscornue (à mon goût !! en-pan) qualifiant la mesure ? Un attrait pour les mots rares (comme les terres ?) ? Une préciosité intellectuelle ? Certes le temps peut se mesurer en heures, l’espace en longueur de cheveux ou en positionnant la main ouverte aux doigts écartés (l’empan) devant les stratus. Un sens possible émerge, pétille en étincelles de bâtonnet pyrotechnique.

Faut-il lire autrement ? se demande-t-on au terme d’un sursis si conséquent. Faut-il observer parfois un rappel de Mallarmé : aboli (« il ne rit que l’espace où l’absence abolit ») ou inanité (« l’inutile l’anecdotique l’inanité »), parfois même du Rimbaud de « elle est retrouvé quoi l’éternité ». Faut-il se focaliser sur le périple syntaxique du « même » qui déambule dans le même poème comme nom ou adverbe: « le même… », « même endormie » ou qui se place carrément devant une préposition : « même malgré/même contre la mer à marée qui recouvre ». Faut-il se pencher sur le signifiant parfois sans signifié, sur la phrase qui s’arrête en son début (« Que déjà »). Faut-il falloir ?

Faut-il enfin ne pas oublier les troublantes esquisses d’Attali qui entortille, couture, fait vaciller et rorschachise 2Néologisme dérivé de Rorschach qui n’est pas seulement un test à l’encre — parfois — les corps (souvent des femmes) pour mieux les renouveler ? La lectrice dans le miroir est presque certaine d’être aussi composite qu’elles !

- Revue Dissonances n°42, mai 2022 - 6 juillet 2023

- Revue Dissonances n°42, mai 2022 - 5 septembre 2022

- Christine de Pizan, Cent ballades d’amant et de dame - 6 juillet 2022

- La revue Florilèges n°187 - 28 juin 2022

- Armand Dupuy, Selfie lent - 28 décembre 2021

- Gilbert Lascault, Petite tétralogie du fallacieux - 6 octobre 2021

- Marie Etienne, Antoine Vitez et la poésie, La part cachée - 6 mai 2021

- L’Intranquille 19, revue de littérature - 21 février 2021

- Florilège, revue trimestrielle, n°174 - 6 février 2021

- DISSONANCES, Feux, n°38 - 5 janvier 2021

- Barry Wallenstein, Tony’s blues - 5 janvier 2021

- Luminitza C. Tigirlas, Noyer au rêve, Avec Lucian Blaga, Poète de l’autre mémoire, Fileuse de l’invisible, Marina Tsvetaeva - 6 octobre 2020

- Verso n°179, Ici & ailleurs - 6 septembre 2020

- Aragon, La grande Gaîté suivi de Tout ne finit pas par des chansons - 6 mai 2020

- Albertine Benedetto, Vider les lieux - 21 avril 2020

- Clara Régy, Ourlets II - 5 février 2020

- Christine Durif-Bruckert, Le corps des pierres - 20 décembre 2019

- Louise de Coligny-Châtillon dite Lou, Lettres à Guillaume Apollinaire - 19 novembre 2019

- Christine de Pizan, Cent ballades d’amant et de dame - 6 novembre 2019

- Cairns 25, Murs, portes ou ponts - 6 novembre 2019

- Estelle Fenzy, La Minute bleue de l’aube - 14 octobre 2019

- Philippe Jaffeux, 26 tours - 25 septembre 2019

- Patrick Pécherot, Lettre à B - 1 septembre 2019

- Wislawa Szymborska, de la mort sans exagérer - 4 juin 2019

- Fil autour de Catherine Gil Alcala, Serge Pey, Olivier Domerg - 4 mai 2019

- Christine Durif-Bruckert , Arbre au vent, Joseph Thermac, Du sublime moderne - 3 février 2019

- Jean-Claude Pirotte et Didier Cros, les livres bilingues pour la jeunesse : Maya Angelou, Carson McCullers - 4 janvier 2019

- Xhevahir Spahiu, Urgences — Urgjenca - 5 novembre 2018

- Constance Chlore, L’Alphabet plutôt que rien - 4 septembre 2018

- Patrick Chamoiseau, L’Empreinte à Crusoé, La Matière de l’absence - 6 juillet 2018

- Jean Fanchette, L’île équinoxe - 5 juillet 2018

- Revue TXT 32 : le retour - 3 juin 2018

- Roland Dubillard : Je dirai que je suis tombé, suivi de La boîte à outils - 5 mai 2018

- Christian Bobin, L’homme-joie - 5 mai 2018

- Écritures féminines : découvertes de Claire Dumay, Doina Ioanid, Marcelline Roux - 6 avril 2018

- André Velter, N’importe où - 1 mars 2018

- Ecritures féminines : découvertes - 1 mars 2018

- Carole Carcillo Mesrobian et Jean Attali, Le sursis en conséquence - 26 janvier 2018

- Les carnets d’Eucharis, La Traverse du tigre, hors série - 26 janvier 2018

- Baptiste Pizzinat, Les mots rouges - 26 janvier 2018

- Bernard Fournier, Lire les rivières, précédé de La rivière des parfums - 22 novembre 2017

- Robert Desnos, Nouvelles Hébrides suivi de Dada-surréalisme 1927 - 22 novembre 2017

- Jacques Demarcq, Suite Apollinaire - 22 novembre 2017

- Jacques Demarcq, d’ubu fait dure loupe - 22 novembre 2017

- Les cahiers du sens, 2017, n° 27 - 11 octobre 2017

- Le Journal des poètes 2, 2017, 86e année - 11 octobre 2017

- Dissonances – Le Nu - 30 septembre 2017

- Fil de lecture autour de Marilyne Bertoncini, Denis Emorine et Jasna Samic - 29 mai 2017

Notes