Texte et traduction de Béatrice Machet

Barney Bush, poète et activiste de descendance shawnee, mais aussi cayuga (une des 6 nations Iroquoises), est né le 27 août 1945 à Herod, dans l’Illinois (alors qu’un faucon tournoie autour de la maison ont déclaré ses parents). Ses premières années d’école lui ont été difficiles, avec la conscience qu’apprendre dans les écoles des États-Unis, qu’apprendre la bible était une épreuve, et selon ses propres mots : “comme du temps des premiers colonisateurs de ma terre”.

Au lycée, il découvre la violence, le racisme de l’institution, ce qui laisse des traces et des souvenirs douloureux, mais surtout aiguise la conscience sur les perspectives sombres concernant le futur de chaque jeune amérindien né aux USA ou au Canada. Un futur qu’il essaiera donc de rendre plus brillant pour les générations à venir.

À 16 ans, il quitte le domicile familial et parcourt les États-Unis, le nord du Mexique et le Canada en auto-stop. De pow wow en pow wow, il découvre la réalité des différentes nations indiennes, les conditions de vie sur les réserves, indignes bien souvent, et qui soulignent combien les gouvernements successifs n’ont pas honoré les promesses pourtant signées et garanties par traités. Il entre alors contact avec des artistes et des activistes indiens. Ceux-ci le motivent à poursuivre ses études, car “un indien éduqué est un danger” pour la société américaine, et un atout pour les communautés amérindiennes, puisque capable de comprendre les façons de lutter légalement contre les entreprises prédatrices de ladite société américaine.

Après des études d’anglais et un passage par l’Institut des Arts Amérindiens de Santa-Fé au Nouveau-Mexique (qui initie à diverses disciplines artistiques dont l’écriture et les arts plastiques, mais aussi l’artisanat traditionnel amérindien), il obtient une licence en “humanités” au College de Fort Lewis à Durango dans le Colorado. Puis, à l’Université de Moscow en Idaho, il obtient un master en anglais. Il fait aussi la rencontre, qui se révèle déterminante, de l’écrivain juriste Lakota Vine Deloria jr, l’auteur de Custer died for your sins (Custer est mort pour vos pêchés, titre provocateur s’il en est !). Ce livre de Deloria est un véritable manifeste de ce qui a été appelé le renouveau indien des années 60.

Barney Bush dit son poème Lady liberty.

L’analyse que Deloria fait de la situation des Indiens d’Amérique montre que désormais ils pouvaient prendre leur destin en main, qu’ils ne devaient pas se voir en tant que victimes. Vine Deloria encourage Barney Bush à écrire. C’est à Minneapolis qu’il se lie aux leaders de l’American Indian Movement (AIM) Dennis Banks et Russell Means, et qu’il prend part au mouvement. Il est un temps président de l’AIM. Pendant ces années de gloire de l’AIM, les luttes et les manifestations, les opérations d’éducation et d’aide sur les réserves ainsi que l’organisation des communautés pour réclamer leurs droits se multiplient. C’est dans ce contexte de militantisme exigeant qu’il choisit d’opter pour l’écriture car, avait-il dit : “C’était d’abord un moyen de comprendre la logique d’une langue qui n’était pas celle de mes ancêtres. Ma poésie a été ensuite un acte de confrontation, que je me suis efforcé de transformer en acte d’éducation”.

Dès lors, il donne de nombreuses lectures publiques, souvent avec le flûtiste commanche Ed Wapp Wahpeconiah, et organise également de multiples ateliers. La question de l’éducation devient pour lui centrale. Il aide à fonder l’Institute of the Southern Plains, une école Cheyenne en Oklahoma, et il enseigne à l’Université du Wisconsin à Milwaukee. En 1979, il publie My horse and a Juke box ( Mon cheval et un juke box, chez American Indian Studies center) puis Petroglyphs (paru chez Greenfield Review Press) en 1982, et enfin Inherit the blood (Hérite du sang, chez Thunder’s Mouth Press) en 1985. Ces trois ouvrages remarqués le propulsent parmi les auteurs amérindiens des USA les plus médiatisés. Présent dans plusieurs anthologies comme Harper’s Anthology of 20th Century Native American Poetry parue en 1988, il noue des amitiés très fortes avec d’autres poètes et auteurs indiens comme la chickasaw Linda Hogan, le cheyenne Lance Henson, l’ojibwe Jim Northrup, les mohawks Alex Jacobs et Peter Blue Cloud. Il ne perd pas de vue les urgences politiques et s’implique : il participe à la défense de Leonard Peltier, (accusé du meurtre d’un agent sur la réserve de Pine Ridge à la suite de l’occupation du site de Wounded Knee en 1973) comme celle des résistants mohawks d’Oka. Pour mémoire, la résistance de Kanesatake, également connue sous le nom de crise d’Oka, ou résistance des Mohawks de Kanesatake, a été un affrontement long de 78 jours (du 11 juillet au 26 septembre 1990) entre les manifestants mohawks et les policiers québécois assistés de la gendarmerie royale du Canada et de l’armée canadienne. À l’origine du conflit : un projet d’expansion d’un terrain de golf et la construction de maisons sur le terrain appelé La Pinède, où se trouve un cimetière mohawk, en bordure de la réserve de Kahnawake. Le cimetière est considéré par les Mohawks comme terre sacrée et leur appartenant, ce lieu est situé près de la ville d’Oka, sur la rive nord de l’Hudson, tout près de Montréal. Pour « ramener l’ordre », l’armée a été appelée et les manifestations ont cessé. À l’issu de ce conflit, l’expansion du terrain de golf a été annulée, le terrain a été acheté par le gouvernement fédéral, mais n’a pas été constitué en réserve comme les Mohawks le désiraient. Cependant, malgré le demi-échec, la gestion de ce conflit a servi de modèle pour les actions menées ensuite par les populations amérindiennes au Canada notamment.

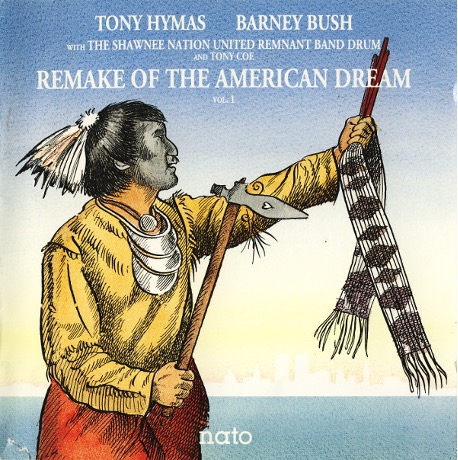

En 1990, Barney Bush vient à Paris pour la première d’un récital intitulé Oyaté (signifie le peuple ou la nation en langue Sioux Lakota, Dakota et Nakota), à l’occasion du festival Banlieues Bleues, avant que l’album du même nom(Oyaté) soit sorti. Accompagné par Terry Bozzio, il y dit son poème “Left for Dead” dédié à Leonard Peltier, un texte qui va devenir un emblème, un hymne, un symbole. C’est aussi le moment d’une rencontre importante avec Tony Hymas à propos duquel Barney Bush dit : “Je me suis mis à aimer cet Anglais, l’esprit et le cœur parlent d’une même voix et cela s’entend dans sa musique. ». Ils se retrouvent l’été suivant à Allonnes pour un concert en petite formation avec Tony Coe, le fûtiste et chanteur commanche Ed Tate Nevaquaya, le chanteur et tambour Ojibway Jo Bellanger et le danseur Cherokee Eddie Swimmer. Tony Hymas crée alors une musique spécifique pour les poèmes de Barney Bush et les deux musiciens, ce qui va donner lieu à la création de plusieurs albums : Remake of the American Dream en deux volumes, et Left For Dead. (Remake du rêve américain, laissé pour mort).

Discours de Barney Bush lors de la réunion de l’IDNR, jeudi 19 décembre 2013.

Plus tard, Barney Bush revient en France avec Tony Hymas, accompagnés de Ed Tate Nevaquaya, le chanteur cree-shoshone Merle Tendoy et le danseur Darrel Wildcat à Bayonne et Ustaritz pour trois jours de fête, à l’invitation de Beñat Achiary (il y rencontre alors Bernard Lubat). Ensuite il « monte » à Paris pour se produire au passage du Nord-Ouest ; il est ému à l’idée de jouer sur une scène où s’est produite Edith Piaf. Le poème “Left for Dead” donne son nom à un nouvel ensemble formé des deux hommes (Bush et Hymas) avec en plus : Ed Tate Nevaquaya, Merle Tendoy, la chanteuse navajo Geraldine Barney, le saxophoniste Evan Parker, le guitariste Jean-François Pauvros (celui-là même qui a accompagné Charles Pennequin en lectures), et enfin le batteur Jonathan Kane. Le groupe prend la route pour les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et la France. Deux nouvelles tournées en France suivront où Mark Sanders remplace Jonathan Kane. Chemin faisant, Barney Bush participe en France à des débats, des ateliers. Chantal Bashung (première épouse d’Alain Bashung) lui consacre un film diffusé sur Arte. Toujours avec Tony Hymas et l’écrivain choctaw Louis Owens ainsi qu’avec la complicité de Francis Geffard (directeur de la collection Terre d’Amérique chez Albin Michel), il participe à L’écho des voix indiennes à Paris, Lille, Marseille, Rennes et Lyon (où Hymas et Bush rencontrent les membres de l’Arfi, c’est à dire le batteur Christian Rollet, le trompettiste Jean Méreu et le saxophoniste Guy Villerd, pour un concert improvisé). Le dernier concert français aura lieu en janvier 2000 à Villejuif pour Sons d’Hiver, ce sera pour Barney Bush l’occasion de retrouver son complice, le poète et acteur Dakota John Trudell, qui avait un temps eu des responsabilités de leader et de porte-parole au sein de l’American Indian Movement, avant de se tourner vers la poésie engagée et les spectacles mi Rock & roll mi spoken-words. John Trudell était accompagné de ses musiciens et de son choriste, le chanteur traditionnel Apache Quiltman. (La vie et l’œuvre de John Trudell mérite un article à lui tout seul !).

Parallèlement, aux États-Unis, Barney Bush a choisi de vivre pendant plusieurs années sur la terre de ses ancêtres shawnee en Illinois, en forêt, dans une maison sans confort moderne. Mais l’appel de l’enseignement est plus fort puisqu’il accepte un poste d’enseignant à Santa Fe. Il n’aura de cesse de se consacrer à l’enseignement auprès de jeunes Indiens. Barney Bush rejoindra plus tard sa terre Shawnee pour se consacrer au Vinyard Indian Settlement.

En janvier 2021, Barney Bush enregistre (à distance) “Warriors for Sale”(guerriers à vendre), ce sera le dernier duo avec Tony Hymas, Barney Bush décède le 18 septembre 2021.

L’œuvre littéraire de Barney Bush a été présentée dans plusieurs anthologies, notamment dans « Songs from This Earth on Turtle’s Back: Contemporary American Indian Poetry », « Harper’s Anthology of 20th Century Native American Poetry » et « The Remembered Earth: An Anthology of Contemporary Native American Literature ». Il a été le premier poète autochtone à être honoré en devenant membre de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique de Paris.

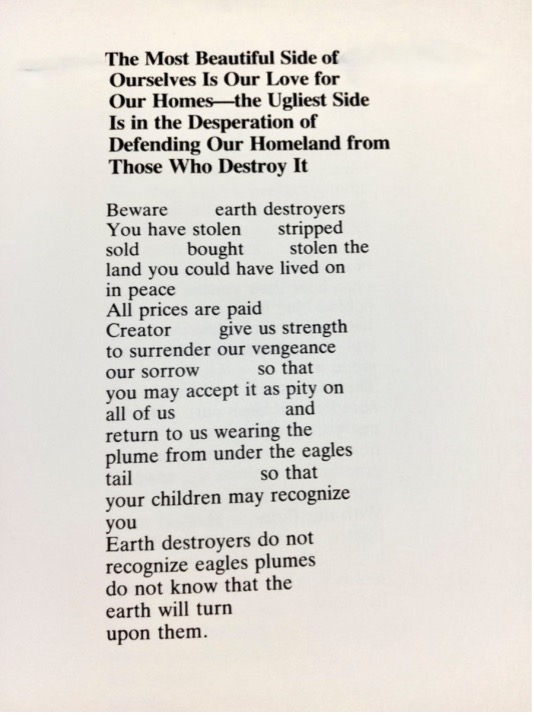

Voici un des poèmes écrit par Barney Bush, un poème court contrairement aux textes fleuves qu’il disait dans ses récitals donnés avec Tony Hymas. Un poème en forme de prière, un poème aux accents de résilience, un poème qui ne veut pas attiser la haine, un poème qui témoigne du lien entretenu avec les territoires, avec la terre qui subit les dommages que la civilisation occidentale lui inflige. La conclusion est que la terre elle-même saura mettre un terme à la destruction et au pillage. Les amérindiens doivent juste continuer de vivre selon leurs principes (de respect entre autres) qui leur donne accès au sacré, qui leur permet de vivre une vie pleine de sens dans la conscience de la beauté, qu’elle soit esthétique, morale ou spirituelle.

Le côté le plus beau de nous-mêmes

c’est notre amour pour nos

foyers—le côté le plus laid

est dans le désespoir à

défendre notre terre contre

ceux qui la détruisent

Attention destructeurs de la terre

Vous avez volé dépouillé

vendu acheté volé la

terre sur laquelle vous auriez pu vivre

en paix

Tous les prix sont payés

Créateur donne-nous la force

d’abandonner notre vengeance

notre chagrin afin que

tu puisses l’accepter comme pitié

pour nous tous et

que nous reviennes portant la

plume sous la queue des

aigles afin que

nos enfants puissent

te reconnaître

Les destructeurs de la terre ne

reconnaissent pas les plumes d’aigles

ne savent pas que la

terre se retournera

contre eux.

Dans le poème suivant, on devine un rituel en l’honneur et en mémoire d’une mère décédée, en même temps que rétrospectivement les images de l’attente du retour du père le soir du décès proprement dit, s’invitent dans le souvenir jusqu’à faire partie du rituel lui-même.

I see the fusing — Je vois la fusion (dans My horse and a juxebox, livre de 44 pages publié par American Indian Studies Center, University of California)

I see the fusing of images beyond the hills.

Winter is hiding us in a shelter of dreams.

Smoke curling from among yellow aspens smells of the cedar I burnt for you.

It’s been cold.

The horses are restless.

We are all watching the valley for your headlights breaking through the pines.

We keep watching but all that approaches is the great blueness of a storm.

The rain is sleeting bee against the house.

I buildt up the fire and laid out the star blanket grandmother made for you.

Our face is in the window pane

staring at the shining darkness broken by the beams of father’s truck.

You’re brothers

. We stare at each others and help to carry your flie great body into the house.

Grandfather caressed the boxe.

A sweetgrass to our mother.

Your horses silent now are standing in the rain.

Je vois la fusion des images au-delà des collines.

L’hiver nous dissimule dans un refuge de rêves.

La fumée qui volute entre les trembles jaunis sent le cèdre que j’ai brûlé pour toi.

Il a fait froid.

Les chevaux sont agités.

Nous surveillons tous la vallée guettant tes phares au travers des pins.

Nous continuons à scruter mais tout ce qui approche est le grand bleu d’une tempête.

La pluie tombe en grêle contre la maison.

J’ai allumé le feu, j’ai étalé la couverture étoilée que grand-mère a faite pour toi.

Notre visage est dans la vitre,

fixant l’obscurité brillante brisée par les faisceaux des phares du camion de père.

Vous êtes frères.

Nous nous regardons les uns les autres et aidons à porter ton grand corps de mouche dans la maison. Grand-père a caressé la boîte.

Une herbe sacrée pour notre mère.

Tes chevaux sont maintenant silencieux debout sous la pluie.

Trop tôt disparu, Barney Bush a cependant inspiré toute une génération de jeunes auteurs et de jeunes militants amérindiens. Il a montré que mouvements de protestation et l’éducation allaient de pair. Il a participé à cette « renaissance » amérindienne qui a vu les amérindiens, du quasi statut d’espèce en voie de disparition, se retourner en population fière de ses ancêtres et de ses traditions, prendre en main son destin en continuant à suivre les principes de ses cultures et par cela non seulement affirmer sa survie, mais aussi son intention de jouer un rôle, ni folklorique ni fantasmé, dans les sociétés américaines d’aujourd’hui. Et c’est ce que nous constatons : des sénateurs, des ministres, des représentants élus, dont Deb Haaland (Pueblo) dans l’administration Biden, ou encore Vinona La Duke (Anishinaabe) qui s’était engagée aux côtés de Bernie Sanders lors des primaires des élections, agissent, militent et éduquent, à des postes de responsabilité, dans la grande machine « démocratique » américaine.

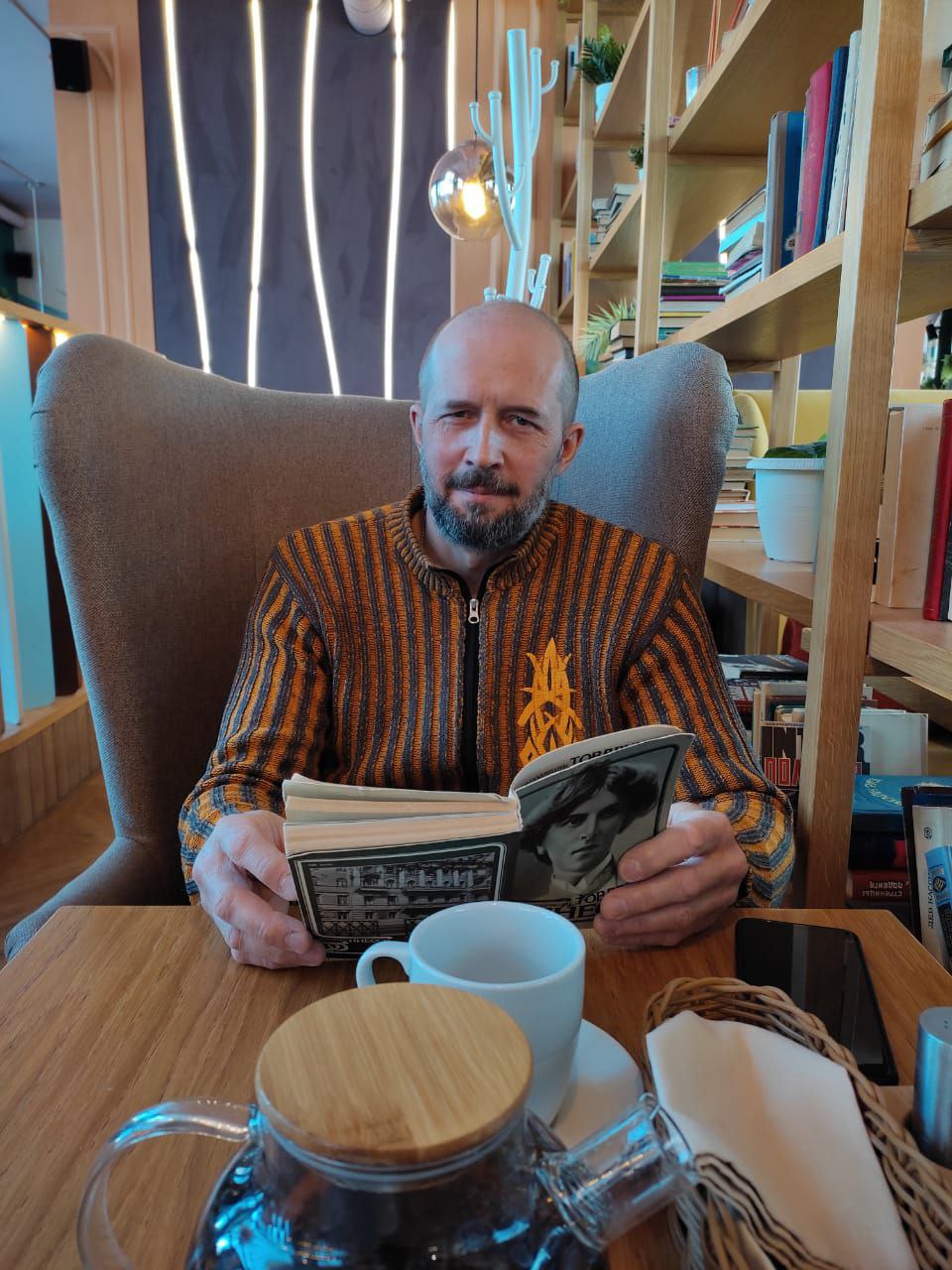

Image de Une Credit: Barney Furman Bush in Herod, Illinois in 2020 (Photo by Haleigh S. Bush).

Présentation de l’auteur

- Regard sur la poésie Native American, Diane Burns : une poésie pulsée - 6 janvier 2026

- Roselyne Sibille, Une libellule sur l’épaule - 6 novembre 2025

- Regard sur la poésie Native American : Barney Bush ou le militantisme fait art - 6 novembre 2025

- Regard sur la poésie Native American : Louis Oliver Little Coon, ou la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour commencer - 6 septembre 2025

- Regard sur la poésie Native American : Paula Gunn Allen ou l’esprit vivant des traditions. - 6 mai 2025

- Lou Raoul, les labourables - 6 mars 2025

- REGARD SUR LA POÉSIE « NATIVE AMERICAN » : Mikhu Paul, ou comment mettre l’accent sur ce qui est important pour la communauté des humains et leur « mère », la Terre. - 6 mars 2025

- Regard sur la poésie Native American — Emerald (ᏃᏈᏏ) GoingSnake : le poème fait chair - 6 janvier 2025

- Florence Saint Roch, Dominique Quélen, avec/sans titre - 6 janvier 2025

- Regard sur la poésie Native American : Emerson Blackhorse Mitchell, ou ce que beauté veut dire - 6 novembre 2024

- Claudine Bohi, Je cherche un enfant - 6 septembre 2024

- Regard sur la poésie « Native American », Mary Leauna Christensen, une jeune et nouvelle voix - 6 septembre 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Ibe Liebenberg, héritier d’un passé qui s’invite au présent - 6 mai 2024

- REGARD SUR LA POÉSIE « NATIVE AMERICAN » : William D’Arcy McNickle, père de la litérature amérindienne contemporaine - 6 mars 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Jane Johnston Schoolcraft, la première autrice amérindienne à être reconnue - 6 janvier 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Ofelia Zepeda : fille du désert, elle parle le désert - 30 octobre 2023

- Regard sur la poésie Native American : Denise Lajimodiere – l’impact des pensionnats pour enfants Indiens - 5 septembre 2023

- Claude Favre, ceux qui vont par les étranges terres les étranges aventures quérant - 6 juillet 2023

- Regard sur la poésie native américaine : Sammie Bordeaux-Seeger : du poème au quilt, un seul fil. - 6 juillet 2023

- REGARD SUR LA POÉSIE NATIVE AMERICAN – TOO-Qua-see ( DeWitt Clinton Duncan) Cherokee (1829–1909) - 30 avril 2023

- Gorguine Valougeorgis, χoros - 6 avril 2023

- Regard sur la poésie Native American : Kenzie Allen, « Celle-Qui-Va-Seule-en-Jouant-de-la-Musique », ou la prise de responsabilité. - 2 mars 2023

- Olivier Bastide, Ponctuation forcenée de l’ordre des choses - 5 février 2023

- Regard sur la poésie Native American – John Rollin Ridge : un héritage lourd à porter …. - 28 décembre 2022

- Lou Raoul, Second jardin (drugi vrt) - 21 octobre 2022

- Claude Favre, Ceux qui vont par les étranges terres — Les étranges aventures quérant - 18 septembre 2022

- Regard sur la poésie des « Native American » : Gwen Westerman, ou comment simplicité plus humilité mènent à une éclatante reconnaissance - 1 septembre 2022

- Eva-Maria Berg, Étourdi de soleil - 21 mai 2022

- Regard sur la poésie des « Native American » : Carlos Montezuma, un destin singulier - 6 mai 2022

- Un regard sur la poésie native américaine — Sara Marie Ortiz : bon sang ne saurait mentir !! - 2 mars 2022

- Philippe Pratx, KARMINA VLTIMA – La vie anthologique et névrotique du dernier Mangbetu - 1 mars 2022

- Marilyse Leroux, On n’a rien dit de l’océan - 5 février 2022

- Regard sur la poésie native américaine – Margo Tamez : un langage enraciné dans la mémoire - 31 décembre 2021

- Sylvie Durbec, Carrés - 6 octobre 2021

- Un regard sur la poésie Native American (1) - 4 juillet 2021

- Marylise Leroux, Une île, presque - 20 mai 2021

- Regard sur la poésie Native American : Alexander Lawrence Posey, trente quatre ans de vie bien remplie. - 2 mai 2021

- Yann Dupont, Jamais elle ne voit son visage - 1 mai 2021

- Regard sur la poésie Native American : Elise Paschen - 5 mars 2021

- Regard sur la poésie native américaine : Sammie Bordeaux-Seeger : du poème au quilt, un seul fil. - 6 novembre 2020

- Heather Cahoon : Couvée par la folie - 6 septembre 2020

- Zitkála-Šá - 6 mars 2020

- Margaret Noodin : un regard sur la poésie native américaine - 5 janvier 2020

- Tanaya Winder : Regard sur la poésie native américaine - 4 juin 2019

- Sy Hoahwah - 4 janvier 2019

- Eva-Maria Berg, Tant de vent négligé - 3 décembre 2018

- RILKE-POEME, Elancé dans l’asphère - 5 octobre 2018

- Natalie Diaz - 3 juin 2018

- Un regard sur la poésie Native American : The Fourth Wave, La quatrième vague - 2 mai 2016

- Un regard sur la poésie Native American (17). La poésie de Anne Howe - 29 décembre 2015

- Un regard sur la poésie Native American (16). La poésie de Jennifer Elise Foerster - 15 décembre 2015

- Un regard sur la poésie Native American (15). La poésie d’Elizabeth Cook Lynn - 21 septembre 2015

- Regard sur la poésie Native American (14). La poésie de Simon Ortiz - 27 décembre 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (13). - 30 septembre 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (12) - 8 septembre 2014

- Un regard sur la poésie Native American (11) — Marianne A Broyles - 6 juillet 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (10) - 10 mai 2014

- Un regard sur la poésie native américan (9) - 8 février 2014

- Un regard sur la poésie native américan (8) - 17 janvier 2014

- Un regard sur la poésie native american (7) — Deborah Miranda (Esselen), Diane Glancy (Cherokee) - 13 décembre 2013

- Un regard sur la poésie Native American (5) - 25 octobre 2013

- Un regard sur la poésie Native American (5) - 8 juillet 2013

- Un regard sur la poésie Native American (4) - 9 juin 2013