Texte et traductions de Béatrice Machet

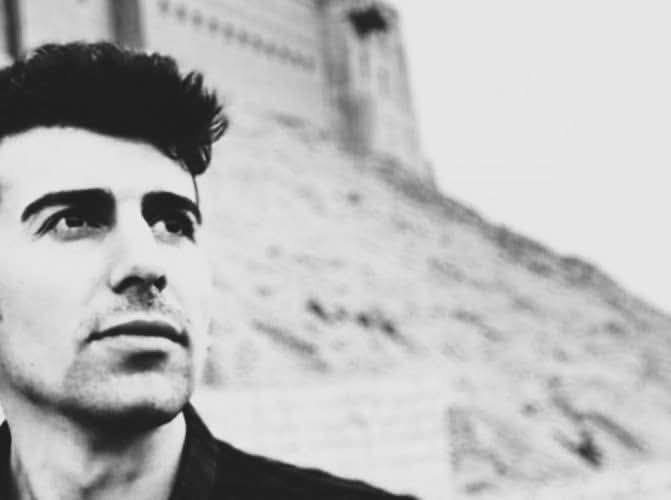

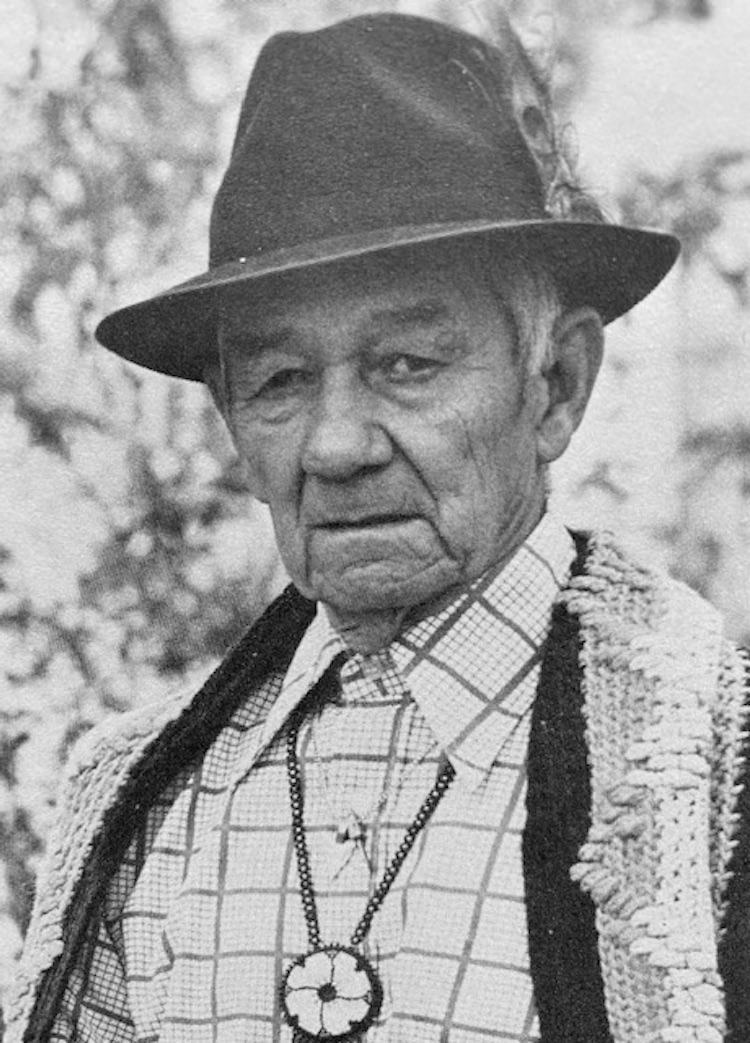

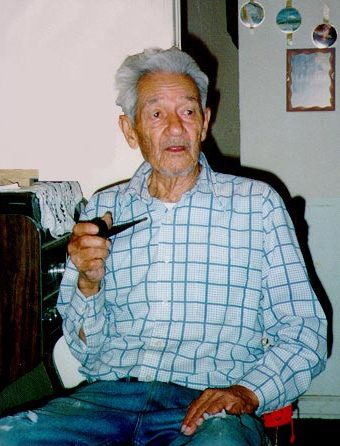

Louis Oliver, écrivain et poète amérindien, membre de la nation Creek, est né le 9 avril 1904 à Coweta près de Tulsa, sur ce qui était alors territoire indien, c’est-à-dire le lieu de déportation des nations Indiennes trouvées gênantes par le gouvernement et les colons. Aujourd’hui ce territoire divisé en de nombreuses réserves, est devenu l’état d’Oklahoma.

La mère de Louis Oliver, Hattie Sarty Oliver, était une Creek « full blood » et, par son intermédiaire, il descendait du clan Raccoon. Son père, Frank Oliver, dont le nom Creek est Ho-dul-gul-ni, était du clan Wind. Orphelin très tôt, il a grandi à Okfuskee, dans l’Oklahoma, près de sa rivière bien-aimée Deep Fork River, avec la famille de sa mère, tantôt élevé par une tante et un oncle, tantôt pas ses grands-parents. Le nom de Louis Oliver lui a été donné au hasard par un agent ivre du gouvernement fédéral lorsque sa mère s’est opposée à la répartition de ses terres en parcelles. Ce procédé voulu par le gouvernement aboutissait au dépeçage d’une seule grande réserve en des petits lots privés que des blancs pouvaient racheter, ou dont ils pouvaient hériter en se mariant avec des femmes Indiennes, qui si elles se mariaient avec un blanc, renonçaient à leurs droits et à leur identité indienne. Or la notion de propriété privée n’existait pas dans les cultures amérindiennes, le territoire était pour tout le monde y compris animaux et plantes, rivières et collines… on ne pouvait pas posséder la terre, c’était inconcevable pour l’esprit Indien. La mère de Louis Oliver a choisi de cacher le nom de son fils, mais Little Coon (« Wotkoce », petit raton laveur) est le nom Creek de Louis Oliver.

Plus grand, il a fréquenté le pensionnat d’Euchee jusqu’à la cinquième année. Il termina seul ses études secondaires et obtint son diplôme du Bacone College de Muskogee en 1926. Il déclara qu’au lycée, il a développé une certaine fascination pour les écrivains anglais et américains, dont le poète Muskogee Creek Alexander Posey, et qu’il avait commencé à écrire de la poésie, ce qu’il continuera de faire mais sans penser à publier. Après avoir obtenu son diplôme, il mit cependant de côté toute idée d’écriture sérieuse pendant les cinquante années suivantes et s’y consacra simplement comme passe-temps. Bien que ses parents l’aient encouragé à poursuivre des études, certains membres de sa communauté considéraient qu’aller à l’école des blancs constituait une trahison. On dispose de peu d’informations sur sa vie d’adulte, mais ses écrits ultérieurs laissent entendre qu’il s’est marié, a eu des enfants et a passé quelque temps en Californie et dans le Sud-Ouest pendant la Grande Dépression. La vie d’Oliver a changé au début des années 1980, lorsqu’il a participé à un atelier pour écrivains amérindiens à Tahlequah, en l’Oklahoma. Bien qu’il ne se sente pas à sa place parmi les jeunes-gens, et dans cette assemblée se trouvaient des auteurs émergents qui deviendront importants, comme Joy Harjo (Muscogee), Barney Bush (Shawnee-Cayuga) et Joseph Bruchac (Abenaki), il sentait qu’écrire était important, il voulait se donner une chance de devenir un écrivain sérieux. Au contact des jeunes écrivains amérindiens sus-cités, il a pu mettre en forme des écrits inspirés des histoires des cultures autochtones, ainsi que découvrir et explorer les innovations formelles, pour aller au-delà des formes poétiques occidentales traditionnelles dans lesquelles il avait écrit auparavant et se construire son univers, se faire une voix. Oliver a été présenté dans l’anthologie du groupe, intitulée Echoes of Our Being.

Le poète et éditeur Joseph Bruchac a reconnu le talent d’Oliver et a commencé à défendre son travail, en le partageant avec d’autres éditeurs. Le recueil bilingue d’Oliver, The Horned Snake, a été publié par Cross-Cultural Communications en 1982, et Caught in a Willow Net l’année suivante par Greenfield Review Press. Les livres suivants furent Estiyut Omayat: Creek Writings, publié en édition limitée par Indian University Press en 1985, et Chasers of the Sun: Creek Indian Thoughts (Greenfield Review Press, 1990). Les écrits d’Oliver ont également été publiés dans des revues et magazines, notamment Beloit Poetry Journal, Greenfield Review, Tamaqua, Vintage, Northeast Indian Quarterly et Wooster Review, ainsi que dans plusieurs anthologies. En 1987, une semaine avant son 83e anniversaire, Oliver a reçu le premier prix littéraire Alexander Posey, décerné par le Mvskoke Arts Council. Il a été en même temps impressionné par la quantité d’écrits exposés et a contacté certains des participants. Ses écrits sont parus dans de nombreuses publications telles que la Greenfield Review, Vintage, le Beloit Poetry Journal, le Northeast Indian Quarterly, Mildred, la Wooster Review et d’autres encore. En même temps, deux recueils de ses œuvres, The Horned Snake (1982) et Caught in a Willow Net (1983), que Bruchac a publiés par l’intermédiaire de sa Greenfield Review Press, sont également parus. Un troisième ouvrage, Estiyut Omayat: Creek Writings, a été imprimé en édition limitée en 1985. Son dernier recueil, Chasers of the Sun: Creek Indian Thoughts, contient certains de ses matériaux précédents avec quelques nouveaux textes et a également été publié par Greenfield Review Press en 1990. La poésie d’Oliver a fait l’objet de nombreuses anthologies et a également été traduite en néerlandais. Louis Oliver a reçu le premier Alexander Posey Literary Award en 1987 du Este Mvskoke Arts Council, et la même année a été poète d’honneur à l’Oklahoma Poets Day à l’Université d’Oklahoma.

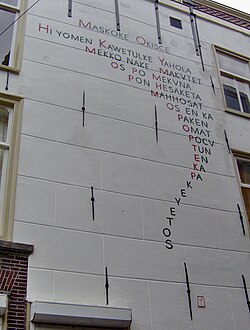

Voici un poème de Louis Oliver en langue Creek, exposé à Leiden, ville universitaire néerlandaise située dans le nord de la province de Hollande méridionale, entre Amstersam et La Haye.

Creek Fable

The little ones said: Tornados

are caused by evil spirits

yanking the tail off

the water turtle

and it spins

down and

round and

round

swiftly

to the

ear-

th

t

e

r

r

i

f

i

e

d.

Légende Creek

Les petits disaient : les tornades

sont dues aux mauvais esprits

qui arrachent la queue

de la tortue d’eau

et la font tourner

sur elle-même

rapidement

tourner

et encore

tourner

jusqu’à

la ter-

re

t

e

r

r

i

f

i

é

e.

Voici un poème de Louis Oliver que la poète Jennifer Foester, elle aussi Muskogee Creek, a enregistré et qui accompagne un petit film diffusé lors d’un événement intitulé « Songs at the Confluence , Indigenous Poets On Place » (Chants à la confluence, les poètes autochtones au sujet du lieu : https://www.brinkerhoffpoetry.org/poems/the-sharp-breasted-snake). Comme souvent chez les auteurs amérindiens, comme c’est la règle dans ces cultures, la présence du mythe accompagne la vie des membres des communautés Indiennes, comme il éclaire et donne sens aux expériences vécues. Le mythe est aussi voie d’accès à la poésie. C’est une dimension que nos sociétés occidentales ont perdu il y a des siècles, en empruntant la voie du matérialisme.

(Hо̄kpē Fuskē)

The Muskogee’s hokpi—

fuski (Loch Ness

Monster)

Travelled here

by the Camp of

The Sac and Fox;

Thru the alluvial

Gombo soil, flailing

Thrashing-up rooting

Giant trees;

Ploughed deep

With its sharp breast.

Come to rest by

Tuskeegi Town, buried

its self in a lake of

mud to rest. The

warriors of Tustanuggi

were ordered to shoot

it with a silver tipped

arrow. With a great

roar and upheaval The

Snake moved on;

winding by Okmulgee

To enter (Okta hutchee)

South Canadian River.

Thus his ploughed

journey, The Creeks

called (Hutchee

Sofkee) Deepfork

River.

One, Cholaka,

observed The Snake

had hypnotic Power.

Could draw a person

into a swirling

whirlpool. It

made a sound

Like a

Tinkling

silver

Bell.

O

k

i

s

c

e.

Le serpent à la poitrine pointue

Le hokpi de Muscogee—

fuski (Monstre du

Loch Ness)

est arrivé ici

par le Campement des

Sauk et Fox;

à travers le sol alluvial

de Gombo, fouettant

arrachant des racines

d’arbres géants;

a labouré profond

de sa poitrine pointue.

Venu se reposer à

Tuskeegi Town, s’est enterré

dans un lac de

boue pour récupérer. Les

guerriers de Tustanuggi

ont reçu l’ordre de tirer

sur lui avec une flèche à

pointe d’argent. Rugissant

et se soulevant Le

Serpent continua ;

ondulant par Okmulgee

pour entrer dans (Okta hutchee)

la South Canadian River*.

D’où son voyage

labouré, que les Creeks

appelèrent (Hutchee

Sofkee) Deepfork

River1.

L’un, Cholaka,

observa que le Serpent

avait des pouvoirs hypnotiques.

Pouvait attirer une personne

dans un vortex

tourbillonnant. Il

sonnait

comme une

cloche

en argent

teinte.

O

k

i

s

c

e.

Feu le poète Mohawk Maurice Kenny avait écrit cet article pour rendre hommage à la mémoire de Louis Little Coon Oliver, et il avait commencé en le citant : « Je ne gaspille pas ce qui est sauvage ». Puis il poursuivait ainsi : « À moins qu’il ne s’agisse d’une investiture présidentielle américaine, le New York Times publie rarement un poème original. Il y a des années, c’était un excellent moyen de gagner une poignée de dollars rapidement. La page Op Edpubliait en permanence des poèmes, de poètes tels que Frances Frost et Louis Ginsberg ; souvent d’actualité, parfois lyriques, la plupart du temps brefs. Une joie supplémentaire pour combattre les nouvelles déprimantes du jour. Ces poèmes et ces poètes désormais manquent aux lecteurs du Times.

Le 21 juin 1991, le Times a publié cinq poètes célébrant l’arrivée de l’été. Les poètes publiés étaient Lucie Brock-Broido, Edward Hirsch, Mona Van Duyn, Charles Simic … tous deux lauréats du prix Pulitzer … et un poème de la poétesse indienne Creek Joy Harjo intitulé “Fishing”. Son poème en prose traite de la mort d’un homme âgé, membre de la nation Creek qui était poète et conteur, Louis (Little Coon) Oliver, né et élevé dans l’Oklahoma, territoire indien. Oliver, né en 1904, est décédé au printemps 1991.

Mme Harjo est une poète extraordinaire, d’une puissance lyrique et passionnée. Elle apporte la puissance de la chanson et le sentiment de perte dans son hommage lyrique, doux mais direct, à Little Coon dont la narration humoristique fascinante et convaincante véhicule une poésie sérieuse… Parfois, ses histoires confinent à l’érotisme mais sont toujours traditionnelles, toujours sages mais en forme de clin d’œil. Il est dommage que le poème de Mme Harjo ne puisse pas être réimprimé ici ; ce journal pourrait bien être mis en faillite par des poursuites judiciaires de l’éditeur d’origine.

Louis a vécu ses nombreuses années dans l’Oklahoma et est arrivé tard à la publication et à tout type de reconnaissance, même par ses pairs littéraires amérindiens. Si je me souviens bien, il se pourrait bien que ce soit Joseph et Carol Bruchac de la Greenfield Review qui aient été les premiers à publier le poète. Pour autant que je me souvienne, le Times n’a jamais publié de critique d’aucun de ses livres dans le supplément du livre… à sa honte… Il a fallu sa mort pour trouver son nom dans les pages du journal, et il a fallu un poète bien connu et assez établi pour le commémorer dans la presse. Un commentaire déprimant sur la culture contemporaine. Les entreprises ont refusé au plus grand nombre de lecteurs la créativité vraiment spéciale de cet homme délicieusement doué.

Nous devons cependant remercier Joy Harjo d’avoir rappelé à la société dans laquelle nous vivons et travaillons tous, plaisir et labeur, cet être doux qui a traversé notre lumière si discrètement. Nous devrions nous joindre à Mme Harjo pour le célébrer, pour le rire de Louis Oliver, sa sagesse, ses merveilles de narration — ses poèmes émouvants. Nous devons aussi remercier Mme Harjo de nous rappeler une fois de plus les nombreux poètes américains qui ne reçoivent jamais de prix ni ne figurent sur la liste des best-sellers du New York Times. Que le soleil brille sur ses paroles, sur sa chanson qui pourrait bien être la « première chanson » de l’histoire, et sur la beauté et la créativité de Louis Oliver. Puissions-nous tous nous retrouver au « trou de pêche » dans le monde spirituel, comme le suggère Mme Harjo. Little Coon nous attendra pour nous accueillir à ce trou de pêche de l’Oklahoma « sous le soleil implacable de la rivière Illinois. Adowe. »

Pour conclure cet article, je citerai à mon tour Joy Harjo, qui dit bien mieux que ce que je pourrais le faire, l’essentiel de ce que vit un amérindien quand il s’agit de poésie : « Nous commençons par la terre. Nous émergeons de la terre de notre mère et nos corps seront rendus à la terre. Nous sommes la terre. Nous ne pouvons pas la posséder, quelle que soit la proclamation de l’État sur papier. Nous sommes littéralement la terre, une planète. Nos esprits habitent cet endroit. Nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes les créateurs de cet endroit les uns avec les autres. Nous marquons notre existence par nos créations. C’est la poésie qui contient les chants du devenir, du changement, du rêve, et c’est vers elle que nous nous tournons lorsque nous voyageons dans ces lieux de transformation, comme la naissance, le passage à l’âge adulte, le mariage, les accomplissements et la mort. Nous chantons nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants : notre expérience humaine dans le temps, dans et à travers l’existence. » Le sens de la poésie est un rapport avec la terre et le vivant, la poésie est part intégrante du quotidien amérindien, elle accompagne et ponctue les moments important d’une vie et c’est exactement ainsi que la vivait Louis Little Coon Oliver.

Note

- La Canadian River, également connue sous le nom de South Canadian River, est une voie navigable majeure de l’état d’Oklahoma. Elle coule du Nouveau-Mexique au Texas. La Deep Fork River prend sa source près de Oklahoma City, elle a une longueur totale de 370 kilomètres et possède un bassin de drainage long et étroit d’une largeur moyenne de 40 kilomètres. À noter que la Deep Fork traverse une région de collines de grès rouge et de sols rouges, donnant à la rivière cette même couleur. N.d.T.

Image de Une Giving of Life and Spirit (800x576)

Le poème « The Sharp-Breasted Snake » (Le serpent à poitrine pointue) de Louis Little Coon Oliver, lu par Jennifer Skeets. Extrait de la série de films poétiques Read By de la Fondation Adrian Brinkerhoff pour la poésie.

Présentation de l’auteur

- Regard sur la poésie Native American, Diane Burns : une poésie pulsée - 6 janvier 2026

- Roselyne Sibille, Une libellule sur l’épaule - 6 novembre 2025

- Regard sur la poésie Native American : Barney Bush ou le militantisme fait art - 6 novembre 2025

- Regard sur la poésie Native American : Louis Oliver Little Coon, ou la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour commencer - 6 septembre 2025

- Regard sur la poésie Native American : Paula Gunn Allen ou l’esprit vivant des traditions. - 6 mai 2025

- Lou Raoul, les labourables - 6 mars 2025

- REGARD SUR LA POÉSIE « NATIVE AMERICAN » : Mikhu Paul, ou comment mettre l’accent sur ce qui est important pour la communauté des humains et leur « mère », la Terre. - 6 mars 2025

- Regard sur la poésie Native American — Emerald (ᏃᏈᏏ) GoingSnake : le poème fait chair - 6 janvier 2025

- Florence Saint Roch, Dominique Quélen, avec/sans titre - 6 janvier 2025

- Regard sur la poésie Native American : Emerson Blackhorse Mitchell, ou ce que beauté veut dire - 6 novembre 2024

- Claudine Bohi, Je cherche un enfant - 6 septembre 2024

- Regard sur la poésie « Native American », Mary Leauna Christensen, une jeune et nouvelle voix - 6 septembre 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Ibe Liebenberg, héritier d’un passé qui s’invite au présent - 6 mai 2024

- REGARD SUR LA POÉSIE « NATIVE AMERICAN » : William D’Arcy McNickle, père de la litérature amérindienne contemporaine - 6 mars 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Jane Johnston Schoolcraft, la première autrice amérindienne à être reconnue - 6 janvier 2024

- Regard sur la poésie « Native American » : Ofelia Zepeda : fille du désert, elle parle le désert - 30 octobre 2023

- Regard sur la poésie Native American : Denise Lajimodiere – l’impact des pensionnats pour enfants Indiens - 5 septembre 2023

- Claude Favre, ceux qui vont par les étranges terres les étranges aventures quérant - 6 juillet 2023

- Regard sur la poésie native américaine : Sammie Bordeaux-Seeger : du poème au quilt, un seul fil. - 6 juillet 2023

- REGARD SUR LA POÉSIE NATIVE AMERICAN – TOO-Qua-see ( DeWitt Clinton Duncan) Cherokee (1829–1909) - 30 avril 2023

- Gorguine Valougeorgis, χoros - 6 avril 2023

- Regard sur la poésie Native American : Kenzie Allen, « Celle-Qui-Va-Seule-en-Jouant-de-la-Musique », ou la prise de responsabilité. - 2 mars 2023

- Olivier Bastide, Ponctuation forcenée de l’ordre des choses - 5 février 2023

- Regard sur la poésie Native American – John Rollin Ridge : un héritage lourd à porter …. - 28 décembre 2022

- Lou Raoul, Second jardin (drugi vrt) - 21 octobre 2022

- Claude Favre, Ceux qui vont par les étranges terres — Les étranges aventures quérant - 18 septembre 2022

- Regard sur la poésie des « Native American » : Gwen Westerman, ou comment simplicité plus humilité mènent à une éclatante reconnaissance - 1 septembre 2022

- Eva-Maria Berg, Étourdi de soleil - 21 mai 2022

- Regard sur la poésie des « Native American » : Carlos Montezuma, un destin singulier - 6 mai 2022

- Un regard sur la poésie native américaine — Sara Marie Ortiz : bon sang ne saurait mentir !! - 2 mars 2022

- Philippe Pratx, KARMINA VLTIMA – La vie anthologique et névrotique du dernier Mangbetu - 1 mars 2022

- Marilyse Leroux, On n’a rien dit de l’océan - 5 février 2022

- Regard sur la poésie native américaine – Margo Tamez : un langage enraciné dans la mémoire - 31 décembre 2021

- Sylvie Durbec, Carrés - 6 octobre 2021

- Un regard sur la poésie Native American (1) - 4 juillet 2021

- Marylise Leroux, Une île, presque - 20 mai 2021

- Regard sur la poésie Native American : Alexander Lawrence Posey, trente quatre ans de vie bien remplie. - 2 mai 2021

- Yann Dupont, Jamais elle ne voit son visage - 1 mai 2021

- Regard sur la poésie Native American : Elise Paschen - 5 mars 2021

- Regard sur la poésie native américaine : Sammie Bordeaux-Seeger : du poème au quilt, un seul fil. - 6 novembre 2020

- Heather Cahoon : Couvée par la folie - 6 septembre 2020

- Zitkála-Šá - 6 mars 2020

- Margaret Noodin : un regard sur la poésie native américaine - 5 janvier 2020

- Tanaya Winder : Regard sur la poésie native américaine - 4 juin 2019

- Sy Hoahwah - 4 janvier 2019

- Eva-Maria Berg, Tant de vent négligé - 3 décembre 2018

- RILKE-POEME, Elancé dans l’asphère - 5 octobre 2018

- Natalie Diaz - 3 juin 2018

- Un regard sur la poésie Native American : The Fourth Wave, La quatrième vague - 2 mai 2016

- Un regard sur la poésie Native American (17). La poésie de Anne Howe - 29 décembre 2015

- Un regard sur la poésie Native American (16). La poésie de Jennifer Elise Foerster - 15 décembre 2015

- Un regard sur la poésie Native American (15). La poésie d’Elizabeth Cook Lynn - 21 septembre 2015

- Regard sur la poésie Native American (14). La poésie de Simon Ortiz - 27 décembre 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (13). - 30 septembre 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (12) - 8 septembre 2014

- Un regard sur la poésie Native American (11) — Marianne A Broyles - 6 juillet 2014

- Un regard sur la poésie Native Américan (10) - 10 mai 2014

- Un regard sur la poésie native américan (9) - 8 février 2014

- Un regard sur la poésie native américan (8) - 17 janvier 2014

- Un regard sur la poésie native american (7) — Deborah Miranda (Esselen), Diane Glancy (Cherokee) - 13 décembre 2013

- Un regard sur la poésie Native American (5) - 25 octobre 2013

- Un regard sur la poésie Native American (5) - 8 juillet 2013

- Un regard sur la poésie Native American (4) - 9 juin 2013