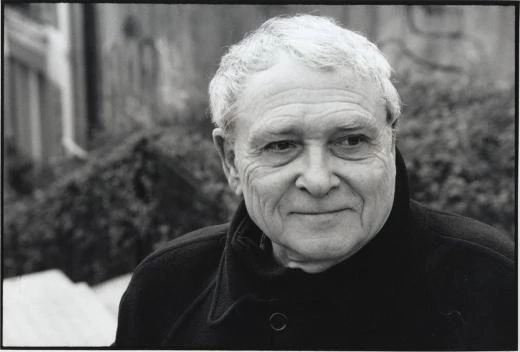

HOMMAGE A CLAUDE MICHEL CLUNY

QUI NOUS A MALHEUREUSEMENT QUITTES DIMANCHE 11 JANVIER 2015

CLAUDE-MICHEL CLUNY NOUS AVAIT ACCORDE UN ENTRETIEN EN JANVIER 2013

Claude Michel Cluny, les éditions de la Différence viennent de rééditer le premier volume de votre œuvre poétique. Il rassemble des poèmes depuis 1960 jusqu’à 1980. Partons de votre premier ensemble, Désordres. La quatrième de couverture nous indique que vous l’avez écrit sans vous soucier des mots d’ordre de l’époque, ni des écoles ou des clans. Pouvez-vous nous parler de cette période, ou vous entrez en littérature en vous affranchissant du contexte immédiat ? Pouvez-vous nous parler du projet de Désordres, qui s’abstrait des lignes de force de l’époque qui, par définition, influencent inconsciemment toute une génération ?

L’éblouissement à la lecture de Valéry, que l’on disait obscur, m’incita, vers dix-sept ans, à l’imiter ; puis d’autres contemporains, Cocteau, Reverdy, Jacob… C’était poétiquement désastreux, sauf que j’appris là le « métier », le merveilleux artisanat du langage. L’apprentissage, d’une écriture l’autre, me libéra des influences d’abord, puis la réflexion critique me débarrassa des mots d’ordre et des écoles. L’indépendance m’était naturelle ; je ne me suis jamais affilié à quoi que ce soit. J’attendis longtemps avant de publier, afin de prendre du champ. Je voyais tant de mauvais livres paraître ! Désordres n’était pas un projet, tout juste une maigre récolte. Assez personnelle, sans doute, pour que des graines entêtées aient à leur guise ensemencé pour une part jusqu’à mes derniers livres.

Vous avez attendu longtemps afin de prendre du champ, dites-vous. Pouvez-vous nous raconter votre “devenir” poétique, depuis ce mystérieux “après-midi d’accablante exaltation, de doute et d’enthousiasme”, ainsi que vous l’écrivez dans la préface, et qui vous fit vous engager dans le champ poétique ?

À la fin de l’adolescence, nous allâmes, un ami de collège et moi, vivre l’été en Provence. Le hasard nous offrit la découverte d’un lieu magique par son isolement et par sa beauté. Après les ruines antiques que nous venions de voir, je pouvais y rêver d’Horace et de Virgile, mais aussi d’une parole qui ne craindrait pas l’usure du temps. Nous écrivons et nous créons pour échapper au temps, pour inventer la vie, apprenant jour après jour que l’indicible est ce qui reste à dire. J’eus plus tard à Delphes, en écho alors désespéré, le choc d’une interrogation sur le sens de l’histoire. Si je pouvais répondre à votre question, pourquoi aurais-je tenté d’écrire ?

Vous parlez d’une parole qui ne craindrait pas l’usure du temps. Dans votre préface, vous dites : “Ce qui est nouveau, c’est une volonté de naufrage, une complaisance dans l’anéantissement (habilement exploité par les trafiquants d’arts plastiques) et la culture des débris”. Pensez-vous avoir conjuré cette volonté de naufrage en arrachant au néant une parole qui ne craindrait donc pas l’usure du temps ? Et par quels moyens, quels sortilèges ?

Non, nous essayons de maîtriser notre art, acte conscient techniquement, mais dont le(s) sens nous sont dictés autant par l’inconnu qui nous habite que par la vie et la connaissance, ce que Pindare résuma comme « l’épuisement du possible ». L’effort nous appartient, pas le destin des choses. Je ne crois pas aux certitudes. Autant que le travail, dans l’effort d’accomplir notre art, d’atteindre à ce que nous essayons d’arracher à l’inattendu, les refus nous font − par défaut, peut-être − aussi ce que nous sommes. S’il y a sortilèges, nous ne pouvons être leur maître. Leur serviteur, qui sait ? Leur truchement, ainsi désignait-on autrefois les traducteurs…

Qu’entendez-vous par “volonté de naufrage” ?

La fortune des « installations », bric à brac, né il y a près d’un siècle avec Dada, s’étale comme négation (rémunératrice) de l’art dans les galeries et les musées Les poètes minimalistes nient le verbe. Michel Deguy m’avouait, lui, ne plus pouvoir revenir au lyrisme sans « perdre la face » devant ses étudiants ! Là, nous sommes bien éloignés des enjeux financiers des arts plastiques ! Nous sommes passés de l’ère du soupçon à celle du reniement puis à l’imposture comme raison sociale.

Ne plus pouvoir revenir au lyrisme sans perdre la face devant ses étudiants, voilà qui paraît être le monde à l’envers ; la soumission du poète au diktat social, voilà qui remettrait en question l’état de poète de ces dits poètes, ne trouvez-vous pas ?

Comment percevez-vous le poème aujourd’hui ? Vous parliez des minimalistes. Quelles lignes de force se dégagent maintenant, et de quels poètes de notre temps aimez-vous lire l’œuvre ?

Que le diktat soit d’ordre politique, social ou d’école, de groupe − tel le surréalisme hier − un diktat est un abrasif. On ne peut que le subir, le contourner, ou s’en abstraire.

Je ne vois aujourd’hui ni école ni ligne de force, et la pluralité n’en pâtit pas. Les mots d’ordre sont toujours destructeurs de talents.

Les médias ne le sont pas moins, qui ont pratiquement éliminé la présence de la poésie de la presse écrite, de la radio et de la télévision. L’une des raisons tient à l’évidente volonté non dite de limiter le langage à l’utilitaire. Niveler par le bas fait les peuples dociles.

Vous abordez la dimension indocile de la poésie. Ma question ne pousse pas à l’orgueil, elle suit le cours de l’entretien : en quoi lire votre œuvre poétique permet-il particulièrement de s’arracher à la volonté de nivèlement des peuples ?

Écartons le ridicule du « message ». J’aimerais avoir donné une œuvre en liberté, fidèle à ce que je crois être la véritable patrie d’un poète, sa langue, avec ses racines, sa richesse, son inventivité, son pouvoir de partage et d’incitation non seulement à maintenir mais à réinventer. Rien en art n’est à jamais figé. La création ne s’arrête jamais, encore que toujours menacée, plus que jamais menacée. Il importe de refuser, après le « politiquement correct », la réduction du langage, donc de l’asservissement de l’esprit, de la réflexion et la créativité au « degré zéro ».

Nous ouvrons votre livre par un poème superbe nommé Acanthes.

Les acanthes ornaient le silence bleu du sud. De grands pans de mémoire se perdaient dans la mer, et toi. Et de toi je m’étonnais, et ne te reconnaissais plus parmi les bustes abattus dont le temps avait bu les lèvres cœur dévoré par la nuit.

Alors j’ai su que les désastres ne sauraient plus t’émouvoir. Tu étais devenu le lieu de ces palais déserts aux voûtes écroulées. J’étais mort et ne le savais pas

Au delà des images d’écroulement, il y a cette fin de poème : J’étais mort et ne le savais pas. La naissance de tout homme n’a-t-elle pas lieu au moment alchimique où il prend conscience que se croyant vivant, il était en réalité mort ?

Ce sentiment – ou cette lecture de la vie − sans doute chez moi récurrent, je le traduis ailleurs par « avoir vécu sans avoir été » − mais alors pour signifier ce que l’imaginaire apporte par les transferts d’identité, tels les hétéronymes de Pessoa. Intimement, il est lié au constat, pour le passé, comme à la conviction de l’échec répétitif des civilisations. En prendre conscience dans les ruines de Delphes fut une naissance philosophique, encore que le terme me paraisse bien exagéré. Je m’étonne encore que ce poème de jeunesse soit chargé de ces clés ; et que l’ordre aveugle alphabétique l’ait ainsi placé en clé de voûte !

Parlons maintenant de la collection Orphée, que vous avez fondée et que vous dirigez. Pouvez-vous nous parler de l’histoire de cette collection merveilleuse ? Comment est-elle née, comment avez-vous choisi les poètes ? Pourquoi la relancez-vous aujourd’hui ?

Son origine est le pari que, fin 1987, le directeur de La Différence, le merveilleux Joaquim Vital, fit d’une collection de poche ouverte sur le temps et sur le monde, et qui serait nécessairement bilingue pour toute traduction. Il m’en exposa les principes et me demanda d’en assurer la direction. « Vous aurez carte blanche, m’assura-t-il ; je ne veux intervenir en rien. »

Après quelques jours de réflexion, j’acceptai. C’était une gageure lourde de risques, mais je ne déteste pas ce genre de responsabilité. Je fis tout d’abord un choix de titres aisés à mettre rapidement en œuvre, soit une douzaine, afin d’assurer d’entrée de jeu une présence en librairie de la collection – visibilité oblige ! À peine annoncée dans ses principes, la collection suscita un réel engouement et je vis affluer les projets et suggestions.

Si je sus trouver des conseils, et parfois corriger mes idées préconçues, les choix sont miens et je les assume entièrement. Je refusai beaucoup de « candidats » et de traductions médiocres. Le but était d’ouvrir la collection aux classiques oubliés, aux courants divers, aux inconnus, aux traductions nouvelles, aux voix encore inaudibles. Ce fut passionnant, mais terriblement stérilisant en ce qui concerne mon propre travail. Puis,d’année en année les conditions économiques se firent paralysantes.

Sans toutes ces années après l’arrêt d’ « Orphée », la recherche des titres publiés et l’espoir que la collection renaîtrait parvenaient chez l’éditeur, ou à moi-même. Je n’ai accepté d’en reprendre la direction qu’avec un rythme de publication plus raisonnable, soit six titres annuels.

Avez-vous quelques “anecdotes” marquantes à nous conter sur l’histoire de la collection Orphée ? Comment avez-vous découvert ces “inconnus” qui enrichissent et singularisent cette belle collection ? Comment choisissez-vous les traducteurs et présentateurs de chaque poète ?

Non, pas d’anecdote dont je me souvienne. Plutôt des espérances déçues de vieux amateurs de poésie jamais publiés ; ou bien des attitudes, des postures, plus fréquentes chez les jeunes imbus de leur ignorance. Ainsi d’une « poétesse » qui, lors d’un salon du Livre, voyait ses vingt pages de niaiseries paraître dans « Orphée ».

− Aux côtés de Novalis et de Lorca ? Cela ne vous gênerait pas ? Quels sont vos poètes préférés ?

− Pourquoi cela me gênerait-il ? D’abord, moi, j’écris, je ne m’occupe (sic) pas des autres. »

Il n’y aurait pas de crise en poésie, disait Joaquim Vital, si, au lieu de gribouiller, les gens lisaient. L’incuriosité n’a jamais été source de talent.

Aujourd’hui, si l’art n’est pas monnayable, il n’a plus de statut que celui du mépris. Pourtant, combien d’écrivains étrangers ne m’ont-ils dit déplorer l’absence dans leur pays d’une collection semblable !

Mon meilleur atout fut sans doute, et demeure, je crois, mon indépendance et le bonheur de découvrir. De confier les préfaces à des esprits libres. Chaque cas est particulier. Les principes de traduction évoluent d’époque en époque, et doivent trouver pour chaque poète la clé juste, capable de nous faire parvenir l’écho d’une voix souvent si lointaine de par le temps ou la distance culturelle.

Dernière question, cher Claude Michel Cluny : vous terminez votre préface par ces mots : “Non que la poésie se soit, sinon lors de quelques vagues suicidaires, coupée du monde. Le silence qui l’entoure vient de ce que le monde, lui, est sourd, aveugle, insensible à ce qui est le plus beau don de l’esprit humain : l’invention du divin.” Dire cela, aujourd’hui, après les positions radicales du surréalisme, est-ce ouvrir une voie ?

Peut-être. Le divin est en nous ou il n’est pas.

Propos recueillis par Gwen Garnier-Duguy

- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024

- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021

- Revue des revues - 4 juillet 2021

- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018

- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018

- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018

- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017

- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017

- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017

- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016

- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016

- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016

- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016

- JAMES SACRÉ - 27 février 2016

- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016

- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016

- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015

- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015

- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015

- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015

- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015

- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015

- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015

- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015

- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015

- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014

- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014

- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014

- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014

- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014

- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014

- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014

- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014

- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014

- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014

- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014

- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014

- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014

- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014

- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014

- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014

- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014

- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014

- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014

- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014

- MARC ALYN - 22 février 2014

- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014

- Pierre Garnier - 1 février 2014

- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013

- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013

- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013

- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013

- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013

- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013

- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013

- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013

- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013

- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013

- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013

- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013

- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013

- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013

- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013

- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013

- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013

- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013

- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013

- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013

- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013

- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013

- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013

- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013

- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013

- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013

- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012

- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012

- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012

- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012

- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012

- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012

- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012

- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012

- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012

- Vers l’Autre - 5 juillet 2012

- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012

- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012

- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012

- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012

- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012

- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012

- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012