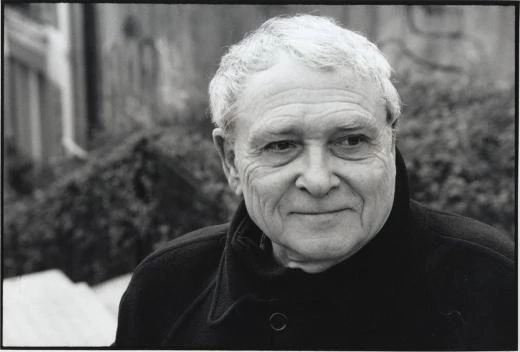

Bonjour Richard Millet. Merci d’accepter cet entretien pour Recours au Poème. Votre présence, en ce magazine, pourrait étonner, vous qui êtes reconnu pour votre œuvre de romancier, de styliste, mais aussi pour vos prises de position sur le roman contemporain ayant suscité votre excommunication de la maison Gallimard où vous étiez éditeur et lecteur.

Dans un entretien donné au Figaro en octobre 2013, soit un an et demi après la création du magazine en ligne Recours au Poème, alors que Thierry Clermont vous interroge sur la curée dont vous fûtes la victime après la publication de Langue fantôme et Éloge littéraire d’Anders Breivik, vous concluez vos propos par cette phrase : « Reste le recours au poème ou à l’isolement total…»

En ce 8 mai 2017 où nous nous réveillons sous l’ère macronienne, vos propos demeurent-ils plus que jamais d’actualité ?

En ce 8 mai 2017 où nous nous réveillons sous l’ère macronienne, vos propos demeurent-ils plus que jamais d’actualité ?

Le recours au poème en tant que recours aux forêts ? La tentation de la métaphore est grande ; méfions-nous cependant d’un romantisme de la rupture : celle-ci est souvent illusoire, quoique nécessaire. Il s’agit de la rendre irréversible et de chercher les forêts… La macronisation des esprits est en marche ; le pouvoir culturel reprend pied, après avoir un instant vacillé, ou fait semblant de vaciller sous les coups des « néo-réacs », voire des « fachos » : des « rôles », en vérité, inventés par la sphère médiatico-politique, à laquelle la grande édition est entièrement soumise. Il convient donc de résister. Le poème est cependant le lieu d’un ressourcement de la langue, en un temps où le roman est devenu hégémonique et où la langue – le « sentiment », la conscience des langues – se perd. Il faut en revenir au poème comme à ce qui peut se proposer de plus irréductible dans la langue. Et tout d’abord : lire et relire, de Homère à Pound, des Prophètes à Claudel, de Virgile à Du Bouchet, de Pascal à Pessoa… Même chose pour la prose… L’opprobre dont je suis le sujet est en partie cette forêt…

Cet irréductible dans la langue auquel vous appelez, et qui appartient à l’essence du poème, peut-il conjurer ou écourter les enfers totalitaires de la modernité, et si oui à quelle échelle et par quel processus ?

Entendons-nous bien : l’enfer est par définition le lieu de l’interminable, et on ne saurait le conjurer ; tout au moins peut-on s’en tenir éloigné, tout en essayant d’en donner la topographie actuelle (dégradation de la langue, de l’espace naturel, prolifération du nombre, des simulacres, des figures anti-christiques, de la fausse littérature, etc.). Totalitaire est, en effet, l’effort pour présenter comme vivant ce qui est en vérité mort : la culture, si l’on veut, ou la tradition, répudiée, réputée obsolète, sans cesse dévaluée au profit du Culturel, qui en est le gant retourné. Le processus ? Toujours la même forme d’exorcisme : lire, écrire, écouter la musique savante, et le bruit du monde. Prier, aussi, bien sûr. Tout reste donc à faire, à chaque instant. D’où une lassitude menaçante, sur laquelle compte l’ennemi, en l’occurrence les apôtres du divertissement général…

« L’enfer est par définition le lieu de l’interminable », mais Orphée aura pu faire fléchir Hadès et sortir par son chant. Ne serait-ce pas cela, l’image de la conjuration que vous nommez exorcisme ?

Cependant son échec à ramener Eurydice a récemment inspiré Olivier Barbarant en son poème « Les confidences d’Eurydice », à travers lequel il signe « le retour de la femme enfin dans la parole ». Comme l’écrit Jean-Baptiste Para à propos de ce poème : « la nymphe morte de la morsure d’un serpent ne s’en remet plus à Orphée pour déplorer son infini séjour au royaume des ombres. Elle sort des vallées de l’Averne par une bouche de métro parisien ».

Femme affranchie donc, se délivrant par ses propres moyens, de quoi ? Du patriarcat sans doute, mais c’est toutefois un homme qui reçoit ces confidences et le poème s’affirme, en un ensemble nommé par Barbarant « Odes dérisoires ».

Êtes-vous en accord avec le fait que l’on puisse qualifier la poésie de dérisoire aujourd’hui ?

Êtes-vous en accord avec le fait que l’on puisse qualifier la poésie de dérisoire aujourd’hui ?

Plus que la figure d’Orphée, voilée par trop de métaphores et de paratextes, c’est celle du Christ qui me requiert, lui qui est mort, descendu aux enfers et qui en est remonté pour ressusciter (ou parce que ressuscité). Opposition entre le paganisme et la vérité chrétienne, bien sûr ; mais aussi manière de renvoyer Orphée aux Enfers d’une parole poétique aujourd’hui inaudible, sauf sur le mode de la parodie (postmoderne) ou de la dérision ; plutôt que la Cimmérie : la bouche de métro comme entrée/sortie des enfers où Eurydice va et vient dans une liberté : oui, telles seraient la figuration et la topologie infernales de la post-civilisation dans laquelle Eurydice chante autant qu’elle est chantée, et où elle peut (aussi) chanter Orphée – ce qui serait une victoire sur la mort, dans le temps même où le nihilisme règne.

Voyez-vous actuellement des œuvres, poèmes et proses, requises par la figure du Christ, et qui constitueraient « une victoire sur la mort dans le temps même où le nihilisme règne » ? Cette victoire relèverait-elle de l’Imitatio Christi ?

Non, je n’en vois pas. Du moins pas dans ces termes, ni aussi ouvertement : il semble même que, depuis Dostoïevski, Claudel et Bernanos, la littérature en ait peur. Il est vrai que la littérature aujourd’hui… Même chose depuis Rouault, en peinture, ou Messiaen, en musique. Peut-être le cinéma est-il encore hanté par le divin : « Lumière silencieuse » de Carlos Reygadas, par exemple ; ou bien l’extraordinaire série de Sorrentino : « The Young Pope ». On dit aussi que Scorcese retourne au catholicisme de son enfance… Je ne dis pas qu’il n’y ait pas, « en littérature » de « préoccupations » de ce genre, mais on a l’impression que c’est sur le mode de l’inquiétude, non des grandes orgues théologiques ; ou encore que la mystique est une dépendance du psychologisme triomphant.

Composez-vous des poèmes, Richard Millet ?

Oui ; une centaine de poèmes, depuis quelques années…

Cette œuvre, non publiée à notre connaissance, comment la qualifieriez-vous au regard de votre œuvre romanesque ? Et cette expérience proprement poétique, comment la vivez-vous ?

Non publiée, oui, et qui le restera sans doute, car relevant du secret, parallèlement à mon journal, lequel se publie, lui peu à peu ; mais parallèlement à un autre journal, spirituel, lui, qui restera inédit, parce que l’expérience religieuse ou mystique est devenue quasi obscène, aux yeux du Spectacle. Oui, le secret : voilà une voie intéressante…

Merci Richard Millet.

- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024

- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021

- Revue des revues - 4 juillet 2021

- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018

- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018

- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018

- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017

- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017

- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017

- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016

- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016

- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016

- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016

- JAMES SACRÉ - 27 février 2016

- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016

- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016

- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015

- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015

- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015

- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015

- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015

- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015

- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015

- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015

- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015

- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014

- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014

- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014

- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014

- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014

- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014

- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014

- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014

- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014

- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014

- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014

- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014

- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014

- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014

- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014

- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014

- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014

- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014

- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014

- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014

- MARC ALYN - 22 février 2014

- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014

- Pierre Garnier - 1 février 2014

- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013

- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013

- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013

- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013

- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013

- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013

- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013

- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013

- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013

- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013

- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013

- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013

- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013

- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013

- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013

- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013

- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013

- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013

- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013

- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013

- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013

- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013

- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013

- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013

- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013

- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013

- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012

- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012

- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012

- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012

- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012

- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012

- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012

- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012

- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012

- Vers l’Autre - 5 juillet 2012

- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012

- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012

- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012

- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012

- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012

- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012

- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012