AUTOUR DE : LA TAVERNE DES RATÉS DE L’AVENTURE

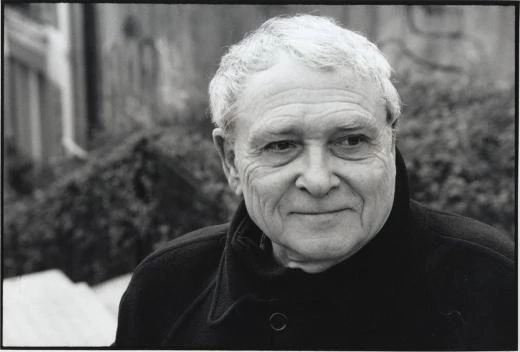

Recours au Poème : Bonjour Bertrand Lacarelle. Les éditions Pierre-Guillaume de Roux ont fait paraître, fin 2015, votre dernier ouvrage La taverne des ratés de l’aventure, un livre qui pourrait paraître inclassable – il n’est pas un roman, il n’est pas un essai, il n’est pas un poème – mais un livre totalement palpitant, absolument fascinant bref, un livre vivant. Pourriez-vous nous dire l’ambition qui est la vôtre lorsque ce livre vous mobilise ?

Bonjour et merci de me recevoir. Le livre précédent, Arthur Cravan, précipité, s’achevait sur un long poème en vers libres racontant mon expédition sur les traces du poète-boxeur au Mexique. J’avais pris des notes sur le moment, mais je ne voulais pas faire un simple récit de voyage. C’est peut-être de l’orgueil, mais c’est aussi pour des raisons pratiques, cela me paraissait plus simple. La poésie, après tout, est une forme de notation de la vie. Les années qui ont suivi, j’ai pris énormément de notes, cette fois-ci en voyageant dans les livres, autour de deux mots : le cœur, l’aventure. Inutile de vous expliquer pourquoi dans les années 2010 en Europe ces deux mots étaient devenus une obsession. Je parle d’obsession mais je pourrais parler aussi de paranoïa. En effet, je n’avais pas spécialement de programme de lecture, je suivais mes intuitions, mais tous les livres que je lisais, comme par hasard, renfermaient ces mots et m’offraient citations et matière à réflexion.

À l’origine de l’aventure, bien sûr, il y a Stanislas Rodanski dont je lisais tout à l’époque. Le titre est une citation de l’un de ses livres étranges, Des proies aux chimères je crois. Un autre, publié récemment, s’appelle Le Club des ratés de l’aventure. Bref, après Jacques Vaché et Cravan, je ne voulais pas faire un troisième essai littéraire sur un « maudit », un « astre noir », ou autre « suicidé de la société », et puis j’étais tenté par le « roman » ou le « récit ». J’ai donc réuni mes notes sur Rodanski et mes notes sur le cœur et l’aventure, les deux projets procédant l’un de l’autre. Un récit, dans une taverne de la rue Gît-le-coeur où le livre s’écrit, faisait le lien. Mon ambition ? Utiliser toutes mes notes. Non, mon ambition, c’était de me réveiller et de réveiller les lecteurs, et de concilier poésie et action.

Cette ambition nous semble totalement réalisée et nous ne pouvons espérer davantage que votre livre tombe entre les mains du plus grand nombre de lecteurs possibles car non seulement il réveille, mais il réveille par la caresse éblouissante de la beauté. Attardons-nous donc sur cette notion de réveil. Vous réveillez, dites-vous. Faites-vous allusion à la dimension politique incluse dans les pages de ce que l’on peut appeler un chant ?

Dans la situation où nous sommes, la prééminence de la technique, des machines, et la domination de ceux qui pensent les maîtriser, des oligarques, il me paraît difficile de chanter sans dimension politique. À chaque époque son combat et les poètes sont toujours en première ligne. Les trouvères ne chantaient pas que l’amour courtois (ce qui est déjà politique, après tout), puis il y a eu Villon et puis La Boétie luttant contre la servitude volontaire. Dans mon livre je cite Henry Miller qui a cette belle injonction : « Que le monde s’éveille ! Vous n’avez qu’à vous répéter cela cinq fois par jour pour devenir un anarchiste accompli », mais aussi le hurlement désespéré de Zack de la Rocha (Rage against the machine) : « Wake up ! »… Tout cela naît d’une inquiétude de combat. L’un des fils rouges est la comparaison de nous autres avec les morts-vivants, que j’appelle plus précisément les « vivants-morts », car nous avons l’impression d’être vivants, en consommant, en communiquant à tout va. Le cinéaste George Romero a très intelligemment utilisé les morts-vivants comme une parabole de notre condition. L’homme moderne fonctionne comme une machine, le cerveau est l’ordinateur qui le met en mouvement, il réagit à des impulsions (désirs téléguidés, etc.). Le cœur et l’intelligence du cœur sont menacés, car dangereusement contre-productifs, inquantifiables, non-rationnels. Le poète est celui qui fait battre le cœur, qui le réveille. Le cœur, le corps, la réalité, voilà où commence la nouvelle aventure.

Revenons au cœur, à l’aventure. Dans la société du spectacle, dans cette version de la vie intégralement passée dans la représentation, la parole du poète peut-elle échapper à la culture totalitaire ? Comment peut-elle nourrir la Cité ?

C’est notamment pour échapper au piège de l’image, à la saturation, que Rodanski a, je pense, choisi de s’exiler dans un hôpital psychiatrique, et ce jusqu’à sa mort en 1981. Je ne sais s’il a lu Debord. Il tentait en revanche, mentalement, de rejoindre la cité idéale de Shangri-La, où le temps ne passe plus, où l’argent n’existe pas, où l’on vit entouré d’œuvres d’art (dans le film de Capra). Il a quitté la Cité dont vous parlez. Le poète aujourd’hui est inaudible, il n’a jamais été aussi ridiculisé, ou alors ses œuvres sont jetées en pâture dans le métro au même titre que ceux des slammeurs ou des poètes du dimanche sélectionnés par je ne sais quel jury sympa. Plus personne ne connaît par cœur des vers de poètes contemporains. À l’école on en est resté à Prévert. À un cliché de Prévert. Voilà la culture totalitaire : la culture du cliché. Le poète est enfermé dans un cliché, comme jamais auparavant. Et le poète s’est enfermé lui-même dans ce cliché. Le poète s’est caricaturé dans une poésie abstraite et conceptuelle, dans une poésie pour poètes, à disposition spatiale, à blancs, à ponctuation ou absence de ponctuation, une poésie de typographes, une poésie du spectacle, finalement. Un spectacle sans spectateurs. Les inventions, c’est bien, mais comment retenir un poème à trous, sans rythme, sans musique ? Les poètes se sont suicidés, en quelque sorte, en oubliant que la poésie est une chose vivante, une parole avant tout, comme vous dîtes, et qui peut se transmettre oralement. Mais il y a sûrement des poètes aujourd’hui pour retrouver le sang et le cœur des chevaliers-poètes du Moyen-âge, des Bertran de Born, ou même des Arthur Cravan des années 10, c’est-à-dire des poètes qui ne ressemblent pas à des poètes, qui ne font pas de la poésie mais qui vivent poétiquement. Vivre poétiquement, c’est exactement vivre contre la Cité. Vous me posez la question, mais vous connaissez sans doute la réponse mieux que moi, puisque votre revue s’appelle Recours au Poème. Il faut retourner dans les forêts et puis revenir. On verra bien ce que cela donne.

Justement, je viens de lire cela, d’un poète de l’Inquiétude, Matthieu Baumier :

Dans le silence en cœur, de l’immobile.

En l’arbre,

Nous sommes allés.

Je me permets de tempérer un peu votre constat : des personnes de ma connaissance savent par cœur des poèmes d’aujourd’hui, par exemple du Xavier Bordes. Nous ne sommes pas, bien entendu, dans les proportions qui réunissaient les populations médiévales sur les parvis des églises, mais cela dit quand même quelque chose. Ne serait-ce pas le signe, infinitésimal, que la modernité n’est appelée à régner que sur un temps finalement court ?

Pardon, je me suis un peu emballé… Je généralise un peu trop, mais c’est que je parle de l’extérieur. Je reviens à votre question : comme dit Michel Zink à propos du Moyen-âge, la vie était courte mais le temps était long. En effet, le problème tient peut-être au fait que notre époque est celle de l’immédiateté et du flux continu. Dans ces conditions, il est difficile pour le poème de s’installer, difficile pour la parole d’être entendue et reçue dans le cœur. Vous demandiez tout à l’heure si la parole du poète pouvait échapper à la culture totalitaire : oui, en échappant aux instruments de cette « culture » de la vitesse.

Le fil rouge de votre livre, c’est Rodanski. Pouvez-vous le présenter plus largement aux lecteurs qui souhaiteraient faire davantage connaissance ?

Stanislas Rodanski est né en 1927 à Lyon, a été interné 27 ans plus tard à l’hôpital Saint-Jean de Dieu à Lyon et y est mort au bout de 27 ans. Son père possédait des salles de cinéma. Sa deuxième naissance a eu lieu en 1937 lors de la projection de Lost Horizon de Franck Capra, où il découvrit Shangri-La. Après la guerre (camp de travail en Allemagne), il s’engagera dans l’armée coloniale avec l’espoir d’être parachuté en Indochine et de rejoindre cette ville. Raté. Déserteur, il rencontre Jacques Hérold, Alain Jouffroy, André Breton, Julien Gracq. Il participe brièvement au surréalisme officiel avec la revue dont il trouve le titre, qui résume bien sa personnalité : NEON N’être rien Etre tout Ouvrir l’être. Il est exclu du mouvement avec Tarnaud et Jouffroy, en soutien à Victor Brauner. La revue rendait notamment hommage à Jacques Vaché, véritable double pour Rodanski, et Cravan, soit les hérauts du surréalisme d’avant la Révolution surréaliste. Rodanski est instable, possède de nombreux pseudonymes (dont les révélateurs Tristan et « Lancelo » sans t.), tente de se suicider avec une jeune femme, vole, boit, se drogue, fait de multiples séjours dans des services psychiatriques avant l’internement final. Il est obsédé par les fait-divers, les images (se veut « tueur d’images »), réalise des collages, invente le poème tout-prêt tout-fait, sorte de cut-up avant l’heure mais en plus complexe, écrit des récits poétiques avec des pilotes d’avion (La Victoire à l’ombre des ailes, préfacée par Gracq), des desperados, lui-même en quête de réalité ou de vérité, dans un climat d’onirisme, d’ésotérisme et de paranoïa, d’extrême lucidité aussi, comme Amiel qu’il lisait. L’une de ses devises est « Always straight and outlaw » ; une autre, qui dit tout de lui : « Trop exigeant pour vivre ».

Dans un chapitre intitulé Littérature analogue, et qui est peut-être un clin d’œil à Daumal, il est écrit : FUYEZ LE ROMAN/SEULE LA/POESIE/EST DIGNE DE FOI. À l’heure où les librairies françaises croulent sous les romans américains dont les auteurs pensent sans complexe que leurs histoires concernent le lecteur finistérien, limousin ou andalou, comment la poésie d’un Rodanski peut-elle ébranler le mass-lectorat anglo-saxon ?

Daumal, bien sûr, qui dans Le Mont Analogue a trouvé le secret de l’écriture performative, mais sans pouvoir achever son livre et nous le délivrer totalement. Le personnage qui diffuse le tract que vous citez est une sorte de militant radicalisé de la poésie, de conspirateur mystique pour qui les romans modernes sont des mensonges. Il pense que seule la poésie peut parler du réel. Rodanski était en quête de lui-même et plus profondément en quête de l’Etre. Il ne cherchait pas à publier ses écrits, il les éparpillait chez ses amis, puis, dans son asile il griffonnait des cahiers dans un langage de plus en plus idiosyncrasique, comme Walser ou Artaud. Le langage, les mots, comme des portes d’accès, mais des portes dont il faut d’abord trouver la clef. Où est la clef si elle n’est pas dans les mots ?

Nous sommes là au cœur du vrai sujet : les ratés de l’aventure ne sont des ratés que parce qu’ils ne cherchent aucune reconnaissance. C’est en ratant l’aventure qu’ils la réussissent, c’est-à-dire qu’ils approchent la réalité de l’Etre. Ce constat pose deux questions au moins : on dit que la poésie n’est plus nulle part dans un monde arraisonné par l’argent. Mais, n’est-ce pas plutôt l’homme moderne qui s’est absenté de la poésie ?

D’autre part, au regard de la violence d’un monde de plus en plus corrodé, votre livre n’incite-t-il pas chacun à situer au quotidien son propre contre-feu, à son âme défendant, sur la seule ligne de la langue ?

La poésie fait feu de tout bois, certes, et l’argent ou la vitesse du monde ne sont pas les seules responsables, même si elles occupent presque totalement l’homme. Les ratés de l’aventure sont des hommes contre-modernes parce qu’ils opposent leur ratage aux injonctions de réussite occidentale : par exemple, réussir sa carrière. En ce sens, l’homme moderne a tout intérêt à s’absenter de la poésie, pour être bien présent ailleurs. Il n’a pas intérêt, comme dirait Vaché, à avoir « le sens de l’inutilité théâtrale (et sans joie) de tout ». Aussi, vous ne trouverez jamais un homme moderne pour écrire de la poésie sur son expérience merveilleuse de capitaine d’entreprise ou de sportif de haut niveau, alors que les chevaliers, encore une fois, chantaient leurs exploits. Tout simplement parce que la poésie fait mauvais ménage avec l’Empire du Bien, dont parlait Philippe Muray, ou l’idée de progrès ; elle repose sur des valeurs profondes, celles qui naissent de l’âme ou du cœur et qui sont reliés à un ailleurs, à une transcendance.

Pour répondre à votre deuxième question, la maîtrise du langage, terriblement « réactionnaire » (il est aujourd’hui considéré comme réactionnaire de connaître ne serait-ce que la grammaire, la syntaxe, l’étymologie, etc.) est une arme d’une puissance extraordinaire, si elle ne suffit pas bien sûr à faire le poète. Le langage ou la « langue », le « sentiment de la langue », comme dit Richard Millet, permettent de déjouer beaucoup de pièges, ceux de la propagande, de la publicité, de la politique. Ce sentiment, pour continuer avec Millet, permet de résister au « désenchantement du monde ». Mais le langage est aussi une forme de prison, la prison de l’action. Les ratés de l’aventure sont pris dans cet étau : poésie et aventure. Rodanski a réussi à les réconcilier, au prix de l’asile psychiatrique… Mais peut-être que notre monde est désormais si « corrodé », comme vous dites, que la poésie est la dernière aventure véritable, la plus évidente. Et je parle de poésie au sens large. La poésie, c’est-à-dire l’âme en action.

Il me semble qu’avec cette dernière réponse, la porte s’est suffisamment entrouverte pour stimuler le désir d’entrer dans votre livre profond, qui, nous le disions au début de cet entretien, n’est pas un essai sur Rodanski mais un livre politique. Vous l’avez publié chez Pierre Guillaume de Roux. Or dans votre Taverne, il est beaucoup question du père de Pierre-Guillaume, Dominique de Roux. Il y a ici une forte cohérence. Mais suffit-elle à expliquer, vous qui êtes éditeur chez Gallimard, le fait que votre livre n’ait pas été publié par votre employeur ?

J’évoque Dominique de Roux à propos de Maison jaune, extraordinaire essai poélitique que j’ai lu dans la Taverne et qui, comme je le disais tout à l’heure à propos des lectures paranoïaques, rejoignait magnifiquement mes préoccupations, et même sur la question de la forme. Mais mon livre est beaucoup moins « ésotérique », et je me repose encore assez sur ceux des autres. Mon ancien éditeur Grasset et mon employeur Gallimard l’ont refusé. Pierre-Guillaume de Roux s’est imposé naturellement, non seulement comme le fils d’un grand éditeur et poète aventurier, mais aussi parce qu’il venait de lancer lui-même une aventure éditoriale risquée, après trente ans d’une brillante carrière de découvreur dans différentes maisons.

Merci Bertrand Lacarelle.

Merci pour vos questions, j’espère que nous poursuivrons la discussion en buvant du Spitz à la Taverne. Aux dernières nouvelles, elle a quitté la rue Gît-le-coeur pour renaître au milieu d’une clairière.

——————————–

Biographie : Bertrand Lacarelle, né en 1978 à Angers, auteur quinquennal de Jacques Vaché (Grasset, 2005), Arthur Cravan, précipité (Grasset, 2010), La Taverne des ratés de l’aventure (PGDR, 2015)

- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024

- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021

- Revue des revues - 4 juillet 2021

- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018

- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018

- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018

- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017

- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017

- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017

- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016

- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016

- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016

- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016

- JAMES SACRÉ - 27 février 2016

- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016

- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016

- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015

- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015

- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015

- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015

- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015

- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015

- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015

- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015

- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015

- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014

- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014

- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014

- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014

- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014

- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014

- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014

- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014

- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014

- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014

- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014

- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014

- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014

- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014

- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014

- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014

- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014

- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014

- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014

- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014

- MARC ALYN - 22 février 2014

- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014

- Pierre Garnier - 1 février 2014

- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013

- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013

- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013

- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013

- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013

- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013

- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013

- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013

- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013

- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013

- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013

- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013

- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013

- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013

- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013

- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013

- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013

- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013

- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013

- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013

- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013

- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013

- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013

- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013

- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013

- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013

- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012

- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012

- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012

- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012

- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012

- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012

- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012

- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012

- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012

- Vers l’Autre - 5 juillet 2012

- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012

- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012

- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012

- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012

- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012

- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012

- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012