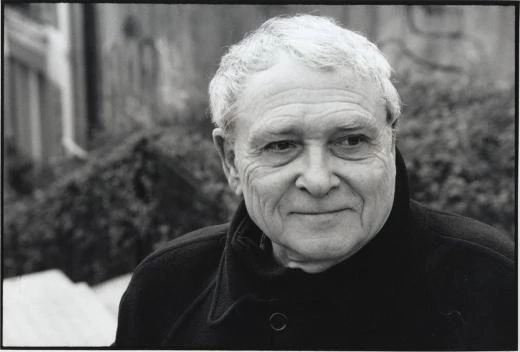

Bonjour James Sacré. À l’occasion des 50 ans de la collection Poésie/Gallimard, vous faites partie des 12 poètes français/francophones actuels que la maison a choisi de publier pour fêter l’événement.

Votre volume contient 3 livres : Figures qui bougent un peu, publié chez Gallimard en 1978, Quelque chose de mal raconté publié chez André Dimanche en 1981 et Une petite fille silencieuse publié en 2001 également chez André Dimanche.

Quel serait le point commun de ces trois ensembles ?

Le livre d’abord retenu pour paraître dans la collection était Figures qui bougent un peu, et André Velter m’a demandé de compléter avec d’autres titres. J’ai essayé de composer un ensemble cohérent. Et de fait quand j’ai écrit la première partie de Quelque chose de mal raconté j’avais l’intention d’en numéroter les différentes séquences pour marquer qu’elles faisaient suite aux figures du livre précédent (la première séquence aurait été la figure 47). Puis, la composition du livre ayant pris autre forme j’ai abandonné cette idée. Mais le livre s’écrit bien dans la suite de Figures qui bougent un peu, d’où le « et » entre les deux titres à la page de faux-titre. Il y a d’ailleurs également une continuation thématique, avec les « paysages » de Nouvelle Angleterre qui se faisaient plus présents à la fin de Figures qui bougent un peu.

Une petite fille silencieuse est un livre un peu différent, d’où le « suivi de » sur la page de faux-titre. Mais d’une part il est écrit dans les années qui suivent les deux premiers (1980, 81…) et par ailleurs le motif de la maladie qui va emporter la petite fille silencieuse est déjà présent dans Quelque chose de mal raconté. Et, pour sûr, sa maladie puis sa mort sont bien encore quelque chose de mal raconté.

Cette petite fille silencieuse, ne peut-on pas la voir comme la poésie elle-même ?

J’aimerais bien penser que cette petite fille ne soit que la petite fille que j’ai connue (et c’était elle sans doute qui me tenait, sinon la main, la pensée et des sentiments quand j’ai écrit ces poèmes). Mais il faut bien me rendre à l’évidence qu’il ne s’agit ici que de mots, ce dont je me rendais tristement compte en écrivant. Tristement, mais je le découvrais également, avec plaisir aussi, ajoutant ainsi au scandale qu’est la mort de n’importe qui, parmi ceux qui restent encore un peu vivants. Je ne faisais qu’écrire à nouveau quelques poèmes de plus… courant après la poésie, c’est bien probable, autant qu’après l’enfant qui s’éloignait, malgré les efforts que j’ai peut-être cru faire pour l’y retenir, loin de ces poèmes dans une extériorité de plus en plus ressentie comme hors de portée. Et si j’ai alors pris la réalité disparue de la petite fille pour l’ombre du poème (ombre qui serait la poésie) ? On peut le penser, surtout que c’est en général ce qui se passe dès que je rassemble des écrits autour d’un motif vivant, dans ma tête ou pas loin de ma propre vie, au bord de mes sens, que ce soit un âne, un évêque, le renard ou n’importe quelle « figure » que le monde tend à mon activité de vivant : tous ces motifs semblent être des avatars d’un insaisissable poème. Bien possible… mais qu’est-ce que tout cela dit véritablement de la poésie ? Avec chaque nouveau « motif », je ne fais que promener un peu plus loin un même bouquet d’interrogations.

Mais ne puis-je pas penser cependant que la petite fille ici m’a donné ces poèmes, et qu’au moins le lecteur pourra porter en lui comme une trace de ce geste, qui en quelque sorte resterait ainsi vivant ? Comme reste peut-être vivant dans les poèmes ce que nous donnent le monde, les livres, les autres et jusqu’au moindre objet jeté au rebus si on s’attarde à vraiment le regarder.

Vous dites, « mais qu’est-ce que tout cela dit véritablement de la poésie ? ». Serait-ce là l’enjeu absolu des poèmes, dire ce que serait la poésie ?

Je ne sais pas vraiment ce que je veux ou ce que je cherche quand j’essaie d’écrire ce que j’appelle un poème. Il me semble que cela a à voir aussi bien avec le monde qui m’entoure, avec moi-même (mes sentiments, mes pensées, mes convictions ou mes doutes, affirmés ou interrogés) qu’avec la langue que j’emploie… tout le monde le sait bien.

Je n’aurais pas dû employer la formule que vous citez, mais plutôt celle-ci : « qu’est-ce que cela dit du poème », car en effet je ne crois pas à une sorte de transcendance de ce que serait la poésie par rapport à ce qu’est chaque poème. Quand on met ensemble des mots dans un « poème » comment ne pas s’interroger sur les liens que ces mots conservent (ou perdent) avec les choses du monde, moi-même et les autres et finalement aussi avec la ou les langues utilisées ? Ce qui aboutit à cette question: « qu’est-ce que je peux dire de mon poème, qu’est-ce que le poème dit de lui-même ? », question qui va rester sans réponse, mais qui a l’avantage de me mettre au plus près de la matière énigmatique du poème ressenti comme objet de langage, et donc métaphoriquement (mais il s’agit plutôt de façon plus matérielle d’une proximité métonymique) du rapport que j’entretiens avec n’importe quel autre objet du monde ; et comme je ne suis pas critique littéraire ni philosophe, c’est en écrivant mon poème que ces questions au sujet de son écriture et des éventuels pouvoirs, ou effets, de sa matérialité me viennent).

Mais rien de plus absolu dans ce désir de savoir ce qu’est mon poème que dans celui de vouloir joindre au mieux un vieux carreau de faïence par exemple, ou le plus accueillant sourire de quelqu’un qu’on aime.

Cette réponse appelle plusieurs questions. Oserais-je les poser, au risque de vous lasser ? Prenons le risque.

D’abord : vous n’êtes ni critique littéraire ni philosophe, dites-vous. Vous vous êtes reconnu écrivant des poèmes. Voilà, tel que je le comprends, votre légitimité. Qu’est-ce qui singularise alors le rôle du poète dans nos sociétés, par rapport au philosophe, au romancier, au critique d’art, à toute autre prise de parole qu’une officialité intellectuelle assiérait ?

D’abord, dire que le romancier ou le poète sont probablement dans le même bateau de parole. Tous les deux peuvent se prendre à l’occasion pour des philosophes ou des critiques d’art bien sûr, ou même pour des militants politiques, ou religieux. Mais ce qui caractérise plutôt leur parole c’est le fait que celle-ci est une aventure dans la langue qui ne sait pas vraiment où elle va ni ce qu’elle devient au fil du temps qui voit s’accumuler les livres, ni trop d’ailleurs ce qu’elle veut, animée qu’elle est surtout par un banal (faut-il dire banal ?) désir de vivre dans les mots. Du coup la place du poète dans la société est celle de n’importe quel vivant (certains la traverse et l’embellissent éventuellement avec leur savoir-faire artisanal par exemple, ou tout autre ensemble de gestes qui vont toucher ou pas les autres ; l’écrivain y avance avec des gestes d’écriture). Et souvent il ne s’agit pas d’une « prise » de parole, mais seulement d’un emportement d’être parolé (parfois d’un enlisement) dont on ne sait pas en général pourquoi il s’est produit ni trop pourquoi il continue.

Ensuite : vous parlez de « la matière énigmatique du poème ressenti comme objet de langage », tout en précisant, plus haut, que vous ne croyez pas à la « transcendance de ce que serait la poésie par rapport à ce qu’est chaque poème ». Citons maintenant un fragment de Figure 1 : « Ce que je veux dire/c’est pas grand chose un peu l’ennui à cause/d’un travail à faire et pour aller où pourquoi/ça finit dans un poème pas trop construit ».

Ici, ne peut-on considérer que la finalité du vivre, dans sa dimension, disons, discrète, ou minuscule, ou éphémère, ou volatil, ou tout autre qualificatif d’humilité, appellerait le pouvoir fixateur du poème le liant, de fait, à la poésie, dans le souci de ce qu’il faudrait bien nommer une… transcendance, aussi matérialiste fut-elle en son énigme ?

Il se peut bien qu’à mon insu j’écrive en fonction d’une transcendance rêvée ou espérée qui me conforterait dans mon entêtement à poursuivre. Mais pas trop je crois. Ecrire ne veut rien « fixer », le poème se trouve toujours précipité dès qu’il paraît (comme par exemple paraît une plante qui lève dans le terreau d’une couche sous serre, et mille choses autour d’elle, aussi bien des insectes, le temps qu’il fait ou la main du jardinier jouent pour le développement de sa parution) toujours précipité donc dans la matérialité du monde. Bien sûr énigmatique : la science s’échine à la comprendre ; le poème (même s’il n’y pense pas trop), ne fait peut-être que la montrer, ce qui n’est pas tout à fait rien. Si c’est imaginer ainsi la matérialité comme une notion transcendant ce que nous expérimentons du monde, je ne sais pas trop… et je veux bien, du fond de mon ignorance, vous accorder cela. Voilà le point où il me faudrait devenir philosophe et j’en suis bien incapable.

Pour les lecteurs qui vont être amenés à vous découvrir, certains seront sans doute surpris par votre écriture que l’on pourrait qualifier de “parlée” et savamment ouvragée. On entend un écho célinien dans vos poèmes. Est-ce un choix de style pour rendre votre musique intérieure, et, si oui, pourquoi ?

Je crois qu’un style ne se choisit pas (en fonction de quoi le choisirait-on ? sinon dans un souci d’efficacité ou de rentabilité qui n’est pas le mien dans un poème.) Par contre je veux bien croire qu’il vient aussi, sans même qu’on y pense, à cause des lectures qu’on a pu faire. J’ai bien lu Voyage au bout de la nuit, mais je ne crois pas devoir beaucoup au livre de Céline. Le « parlé » dans mon écriture est venu plutôt d’un sentiment (après beaucoup d’admiration pour le beau français de l’école) que la poésie « écrite » mettait à l’écart le parler ordinaire comme le beau français écarte de son champ tout ce qu’il qualifie par exemple de patoisant (où alors réduisant ce patois à un rôle de marqueur psychologique comme fait Zola avec ses personnages paysans dans La Terre). J’ai eu envie de plus en plus d’une langue où ces hiérarchies n’auraient plus court. Et il y a eu la lecture de Rabelais, celle des poèmes de Laforgue qu’un professeur me conseillait de lire, et Prévert, Queneau. Je n’ai rien inventé. Cependant il ne s’agit pas pour moi de reproduire du « parlé » (comment pourrait-on d’ailleurs reproduire vraiment du « parlé » en écrivant ? Ce serait assez illisible : il y manquerait forcément les gestes, l’intonation, les inflexions de la voix et aussi le contexte, le visage et les réactions de la personne à qui on parle). Non, je ne fais que me servir parfois de la grammaire du « parlé », de son vocabulaire à l’occasion particulier, de quelques façons de sa prosodie, et somme toute j’invente plutôt un « parlé » autant que j’invente (peut-être) un « écrit »… en mêlant d’ailleurs, sans plus y penser, les deux selon la force rythmique et le phrasé que semble appeler le poème.

Patois mal parlé à la ferme natale, beau français jamais si bien maîtrisé, lectures, langues étrangères jamais bien acquises, voilà des sources possibles de mon style qui n’est pas là à cause d’un choix, ni pour répondre à des « pourquoi ». Le style est tout ce qui fait que l’écriture prend forme (ou fonds, c’est la même chose) et qu’un livre de poèmes est là devant le lecteur, nouvel objet du monde, à regarder, à penser ou à rêver, ou à négliger sinon à mépriser (comme il arrive ; et il m’est arrivé aussi d’être mécontent de cet objet-style qui me venait aux bouts des doigts).

Vous parlez du patois de la ferme natale. Antoine Emaz, dans la belle préface qui introduit à votre livre, écrit : « La question paysanne est vive parce que directement liée à l’histoire personnelle du poète : on sent poindre son énervement, pourtant peu fréquent, lorsqu’on le critique pour son “fonds paysan réac” ». Est-ce vraiment de l’énervement ?

À des moments de ma vie oui, ce fut de l’énervement. Moqueries, condescendance, etc. En fait rien de plus insupportable que ces discours, ou paroles de la vie quotidienne auxquelles on ne prête même plus attention, qui , en les réduisant à quelques formules ou parfois un seul mot dépréciatif, jugent en généralisant n’importe quel « groupe » de gens : « péquenot », « youtre », « tantouse » ou « bicot », etc.. Alors qu’à l’inverse l’effort de comprendre un peu ce qu’est peut-être le monde paysan par exemple, sa culture, des façons de vivre, comme le fait superbement quelqu’un comme John Berger aboutit à tout autre chose … car alors plus on pousse sa recherche plus cette culture apparaît complexe, riche et diversifiée. Il en va de même pour la culture de n’importe quel ensemble d’individus présentant à première vue quelques caractères communs. Je dis groupe d’individus et non pas communauté, car la notion de communauté se construit au contraire en réduisant une culture complexe à quelques traits toujours à la fin caricaturaux. Réduction au lieu d’un approfondissement, au lieu de découvrir l’infini chatoiement d’un univers de sens et de sensibilités qui mettrait en fait à mal les « réductions » que tout communautarisme tente d’installer.

Ainsi les paysans (il en reste bien peu en France de ces petits paysans de village ou de fermes perdues seules dans la campagne) n’ont-ils jamais été, selon le « communautarisme citadin français » de vrais Français, mais plutôt comme le disait Balzac des sortes d’êtres frustes mal domestiqués.

Est-ce que mon « énervement » paraît assez derrière ces quelques propos ?!

Et, je l’espère, dans mes poèmes, autour du mot paysan s’ouvre un énigmatique et inépuisable espace de vivre où se devinent autant de merveilles que de misérables bêtises ; et en particulier des gestes et des façons de voir le monde qui ont nourrit mon écriture.

Ces réalités associées au mot paysan ne seraient-elles pas identifiables également au mot poète ? “La main à plume vaut la main à charrue”, disait un ancêtre : ne voyons-nous pas cette équivalence frappée de réduction pour paysans et poètes, voire d’un mépris propre à nos temps productivistes ?

Labourer et écrire des poèmes ce n’est sans doute pas la même chose (malgré les retours en bout de ligne ou de sillon, mais avec l’écriture on retourne reprendre à la même marge, tandis qu’on continue de labourer en y revenant avec la charrue). Les métaphores sont toujours des façons de dire très approximatives et souvent aussi menteuses que véritablement éclairantes.

Mais j’aime bien penser que mon passé paysan m’a peut-être aidé à mieux comprendre ce que je fais en écrivant des poèmes : il s’agit d’une activité où s’oublie par exemple la notion de rentabilité. Le labour du paysan de naguère était surtout un travail pour assurer (mais souvent on n’y pensait même pas) la continuation de la vie à la ferme. Il n’y avait pas de durée mesurée de la journée de travail. Et travailler c’était d’ailleurs vivre, voir le soir venir, entendre les oiseaux se rassembler dans les buissons à telle heure du jour, parler avec les bœufs, se baisser pour ramasser dans la « rèze » une ammonite ou un très ancien silex, juger de l’état de l’instrument dont on se servait, penser à l’état de la terre que le soc tranchait, aux bruits divers que cela faisait, etc. Il y avait là toute une activité de vie (pas forcément toujours facile non plus) qui, en marge du souci de rentabilité, ne pouvait convenir en effet à nos temps productivistes (d’où la disparition à peu près complète maintenant des petits paysans). Ecrire des livres de poèmes c’est de même vivre les mots sans trop se soucier de ce qu’ils pourront bien vous rapporter, ni compter son temps pour les mettre en forme de poèmes. Et en France bien plus que n’importe où ailleurs, cette activité s’inscrit mal dans les circuits marchands de l’industrie du livre et de la littérature. Bon, je ne voudrais pas trop valoriser ici ni le travail du paysan ni l’activité du poète. L’un et l’autre peuvent être aussi de grands hypocrites qui cachent un jeu intéressé et non dénué de mesquinerie. Oui, on peut comprendre que Rimbaud avec sa formule se moque autant du poète que du paysan. Et se moque-t-il alors de lui-même lorsqu’il ajoute plus loin qu’il est « rendu » à « la réalité rugueuse » ? Mais on peut comprendre aussi bien que quelque chose de plus « vrai » est là dans cette « réalité rugueuse à étreindre », matérielle et qui perdure dans nos temps productivistes. Car être paysan ce n’était pas vraiment un « métier » mais plutôt un ensemble de gestes vivants. Ecrire des poèmes ce n’est pas non plus, à mon sens, exercer un « métier ».

Quelles raisons pourraient expliquer cette singularité propre à la France que vous évoquez ?

Bien difficile de répondre à cette question. Avant même d’essayer je voudrais quand même dire que certaines grandes revues dont les pages ne sont pas réservées à la seule poésie (je pense à Europe par exemple), ou certains journaux non spécialisés en ce domaine (comme Le Matricule des Anges), font quand même une belle place aux livres de poèmes. Les « grands » éditeurs de parole écrite lui font aussi une certaine place, mais elle est quand même toujours mesurée par rapport à celle réservée aux autres genres littéraires.

Ce sont donc surtout les revues spécialisées (papier ou numérique) et des éditeurs qualifiés dédaigneusement de « petits éditeurs » (à l’occasion même jugés encombrants dans le paysage littéraire), et une multitude de rencontres, de marchés, et d’échanges très bêtement ignorés (c’est le moins que l’on puisse dire) par la grande presse et les médias, qui assurent la très vivante vie des poèmes en France.

Pourquoi cela … il faut chercher du côté de l’enseignement peut-être, s’interroger sur le manque de curiosité des journalistes, sur leur ignorance, leurs routines confortables, leur rapport à la machine commerciale… la facilité avec laquelle ils invoquent l’hermétisme par exemple des poètes, ou à l’inverse leur trop banale parole naïve, sans jamais s’interroger sur leur incapacité à se saisir de cet immense ensemble de livres de poèmes qui les entourent et qu’ils ne voient (ou ne veulent voir) ni n’entendent.

Mais il ne faut pas trop s’inquiéter de cela : les poèmes continuent d’être, depuis toujours, des gestes humains qui ne se font pas à priori dans un contexte de rentabilité financière ni même intellectuelle. Et nous n’en voulons même pas à cette machine qui nous ignore le plus souvent : nous lisons quand même ses journaux et écoutons ses autres médias ; et même leur ignorance prétentieuse ne manque pas souvent d’être amusante (un peu triste aussi, c’est vrai).

Rentrons maintenant, si vous le permettez, dans le corps de vos poèmes. Avec d’abord Figure 2 :

Aujourd’hui l’automne un cheval un pré qui brille

on sait pas trop où dans le temps solitude oubliée

le silence de quelques fleurs la forme de la maison des feuillages

c’est comme le volume du mot bonheur pourtant

ce qui bouge un peu à cause de la lumière et du vent

figure autant la présence que l’indifférence proche.

Ce qui me frappe en premier lieu dans ce poème, presque cachée, comme l’air de rien, c’est l’évocation du temps. Presque cachée car tout est écrit sans majuscule ni ponctuation. Pourtant, on ne peut passer à côté : on sait pas trop où dans le temps. La notion, d’une certaine façon, explose au centre du poème, comme si elle n’avait rien à faire là mais se trouve justement, précisément là, comme pour éveiller l’attention.

De quel temps s’agit-il, ici, James Sacré ?

Ce cheval qui brille, il est à la fois dans le souvenir (un pré en Vendée au bord de la ferme familiale) et dans le présent du poème (il y avait des chevaux derrière le buisson de lilas qui fermait la pelouse d’une première maison où je vivais en Nouvelle Angleterre. Et le poème aussi est dans le présent, se nourrissant de mots que lui donnent des souvenirs autant que ce qu’il a sous les yeux, pour s’en aller de l’avant dans son devenir de poème, dans son futur. Je crois que c’est ainsi que bouge et disparaît le temps dans l’écriture, comme dans la vie, pour être un insaisissable présent nourri de passé disparu pour un futur qui ne sera jamais, à mesure qu’on le rejoint, ce même insaisissable présent. Jeu de présences évanouies (et pourtant on se souvient que quelque chose a été vécu) et de possible absence croit-on, comme si quelque chose pouvait survenir, alors qu’il ne s’agit sans doute que de l’énorme indifférence du monde à notre tourment de vouloir dominer le temps, ou de s’en saisir un peu.

Quant au manque de majuscule en début de vers, il s’agissait alors de désacraliser (je n’innovais pas bien sûr en faisant cela) le vers traditionnel… et je vois que je gardais quand même la majuscule pour le premier vers. Plus tard, j’ai pensé que cet artifice ne disait pas si grand-chose et surtout j’ai trouvé que de garder les majuscules de début de vers servait utilement, avec le passage à la ligne en fin de vers, à bien cadrer et délimiter celui-ci (ce qui m’importait pour clairement matérialiser des mesures de rythme).

Et une remarque à propos de la ponctuation : elle n’est pas absolument absente, mais elle se soucie souvent plus de jouer sur le rythme que de souligner la construction des phrases (ce qui cependant arrive aussi). La ponctuation est un autre très malléable matériau de la langue.

Ce qui, ensuite, retient mon intérêt, c’est l’utilisation du mot figure, non pas dans le sens que l’on entend lorsqu’on lit le titre de votre ouvrage “Figures qui bougent un peu”, mais dans le sens d’une représentation. Philippe Jaccottet, en 1970, fait paraitre Paysages avec figures absentes. Huit ans plus tard paraît votre livre. Avez-vous choisi de dialoguer, par poèmes interposés, avec Philippe Jaccottet en affirmant la présence non pas par l’absence, mais par le mouvement ?

J’ai beaucoup moins lu Jaccottet, dans ces années- là que Bonnefoy et Ponge par exemple. Mais je me souviens très bien que j’avais beaucoup aimé ce titre. Je ne sais plus si j’avais alors lu le livre, ou si je l’ai lu depuis, et relus, avec grand plaisir, hier, à cause de votre question. Paysage avec figures absentes est un livre complexe… on ne sait pas à coup sûr si l’absence de quelque chose (beauté, et autres termes qu’emploie l’auteur) est dans le paysage comme le dit le titre du livre, ou dans les mots du poème comme le laisse entendre certains passages. Il faudrait conduire une étude approfondie et détaillée du livre pour essayer d’en décider. Et en tout cas c’est un livre bien trop riche, bien trop ancré dans beaucoup de lectures et de connaissances de son auteur pour que je puisse prétendre dialoguer avec ce qu’il dit, ou ce qu’il est.

Pour moi rien n’est absent dans un paysage. C’est essentiellement dans le poème que je ressens l’absence par exemple du paysage (de sa matérialité si présente quand je suis dedans, ou devant) qui éventuellement m’a conduit en partie à écrire ce poème. Ce qui n’empêche pas que je puisse aussi me trouver soudain très en présence du poème (à son tour chose du monde) quand je l’écris, ou le lis s’il s’agit d’un poème de quelqu’un d’autre. Et certes c’est peut-être alors, dans le paysage ou dans le poème, éprouver quelque chose comme de la beauté, ou de ….. mais il me semble qu’il s’agit là simplement d’un effet dû à ce que l’objet me donne et que cela vient combler ce que je suis par ma culture, mes habitudes de vie et de pensée, les formes de sensibilité qui se sont installées en moi depuis l’enfance et à travers tout ce que j’ai pu rencontrer en vivant. En somme comme, soudainement parfois, je peux me sentir emporté par le vivant d’un visage …

Les « figures qui bougent un peu » sont à la fois celles que je crois voir ou lire dans le monde, et aussi celles (de rhétorique, disons d’écriture) qui font la matière du poème. Dans les unes comme dans les autres, et dans l’éventuel rapport des unes aux autres, certes, tout bouge… et c’est autant plaisir que désespérance de ne pas pouvoir se saisir, ni en vivant, ni en écrivant (c’est sans doute la même chose) de quelque chose d’un peu sûr.

Dans Figure 5, il y a le final du poème :

C’est presque tout ce que j’en pourrai dire sinon

je finirai par croire qu’on est bien dans la guerre

qu’on y attend là-bas pour lire mes poèmes ça sent le marché noir

espèce de piège à cons t’y laisse pas prendre lecteur comprends bien

que je vais pas partir c’est tellement loin le Chili

tellement plus loin qu’un poème.

Que peut la poésie face à la guerre, à la violence, face au mal ?

Sans doute que la poésie ne peut pas grand-chose face à la guerre, face à la violence. Elle ne fait en somme qu’accompagner parfois, soit la guerre (on peut penser à des chansons de geste et autres chants guerriers) soit la résistance à la guerre… ce qui est semble-t-il moins courant, sauf à considérer que son indifférence souvent au malheur du monde est une façon de s’y opposer. Tout comme, disons, un artisan œuvre à la continuation de la beauté et de la paix du monde en continuant imperturbablement, sans se soucier de ce qui se passe autour de lui, son artisanat en tâchant simplement de le faire au mieux.

Ma « Figure 5 » n’allait rien changer au cours des choses. Même en pensant au malheur du monde elle restait dans son confort de poème content d’être pris dans une structure de livre en quête de lecteurs. Il me semble qu’un poème ne peut être une sorte d’arme que lorsque la parole du poète est elle-même prise et dite dans la réalité d’un combat. Et en suis-je seulement sûr ? Des poèmes d’amour ou simplement de passion pour la langue n’ont-ils pas soutenu parfois efficacement le moral de personnes victimes de la guerre ou du mal ? Et je ne voudrais pas ici laisser entendre qu’un poème est forcément du côté du bien et de la paix (on sait que ces notions ne sont jamais vraiment déprises de la violence). Faut-il qu’un poème pense à tout cela pour être un « bon » poème ? Je me perds pour sûr dans ma tentative de me dépêtrer de ces complications. Je finis par me dire parfois qu’un poème pourrait simplement s’écrire comme un beau fruit vient à des arbres du verger… Mais cet artisanat de jardinier n’empêche pas que les criminels et les dictateurs puissent se saisir des meilleures pommes et des plus belles oranges comme tout un chacun, et aussi s’approprier la prosodie et le phrasé de poèmes qui clameraient leur dégoût du mal. Un poème ne peut probablement rien contre rien : il se donne et celui qui le reçoit en fait ce qu’il veut, comme il fait ce qu’il veut de tout ce que le monde lui donne. Au mieux pourrait-on penser que le poème le révèle ainsi à lui-même ; ce qui est loin d’être certain évidemment.

Bon, ceci étant dit, n’empêche, le poème peut se saisir de la violence autour de lui comme de n’importe quel objet du monde, et aiguiser ses mots à tous les sentiments et pensées qui peuvent lui venir alors, même si cela restera vain sans doute quant au devenir de cette violence, même s’il est toujours difficile de juger la violence des autres qui nous renvoie si fortement à la nôtre qu’on voudrait le plus souvent ne pas reconnaître. Son cul toujours posé entre deux ou plusieurs chaises, le poème ne se retrouve jamais vraiment assis de façon heureuse.

Une question plus générale, sur un autre ensemble qu’offre à lire ce volume : Quelque chose de mal raconté. La poésie raconte-t-elle ?

Dès qu’on met deux mots ensemble il y a commencement de récit, et même, je l’ai déjà dit ailleurs, tout mot est rempli de récits avec la turbulence des sèmes qui en font de vraies halles bien bruyantes et remuantes. Et par ailleurs, la possibilité de « raconter » est bien inscrite dans le génome de la langue, alors je ne vois pas pourquoi le poème s’en priverait. Le poème, à mon sens, se passionne pour pétrir en ses formes tous les matériaux de la langue. Et, pour m’insurger ici contre certains interdits, aussi bien les plus niais sentimentalismes (je veux dire les formes rhétoriques de ce sentimentalisme) que les bavardages des plus communs reportages. Je n’ai nullement envie ou de croire choisir les mots les plus nobles de la « tribu » pour écrire. Mais pas envie non plus à l’inverse de valoriser ce qui leur serait contraire. Donc le récit, oui : il peut emporter le lecteur, le bousculer ou le dorloter à l’occasion. Mais il peut aussi mal raconter et en prévenir ce même lecteur. Mal raconter parce que certes ce n’est pas facile de bien raconter, mais parce que mal raconter cela peut aussi surprendre et même mieux dire.

Le 9ème poème de cet ensemble commence ainsi :

À des moments c’est comme si plus rien à écrire

et quand même une sorte d’obstination qu’on a

pour arranger ensemble des mesures de mots parolés

prévient que c’est pas fini malgré

que pourtant ça vaudrait peut-être mieux

d’en rester là, mal content sans doute mais

qu’est-ce qu’on pourra faire d’autre ?

le rythme les mots familiers repris

ça fait que porter la même question plus loin ;

ou alors, dans cet à peine déplacement du poème,

quoi d’autre qui importe ?

Antoine Emaz, dans sa préface, précise que « bonne ou rude, la vie donne toujours de quoi écrire, sans cesse, et c’est heureux ainsi » .

Comment abordez-vous pratiquement, techniquement, la composition d’un poème car, si ce Poésie/Gallimard contient 3 recueils, vous avez pourtant publié de nombreux livres tout au long de votre vie, la poésie vous étant une compagne fidèle et, semble-t-il, une inspiration ininterrompue ?

Oui, je suis bien d’accord avec Antoine pour affirmer que la vie est un inépuisable encrier. Ses arbres, ses accidents, ses mots, toutes ses choses, son encre sont une infinie quantité d’objets qui peuvent donner matière à l’écriture. Tout cela m’a été proposé d’emblée et c’est fontaine de vie (pas forcément de jouvence) intarissable, sinon peut-être à l’heure de la mort (et on n’en saura donc rien en tant que vivant). Il y a sans doute mille bonnes et mauvaises façons de répondre à l’énormité de cette rivière dans laquelle nous finissons par nous noyer. Je me suis mis à écrire des poèmes, un peu comme d’autres choisissent (savent-ils vraiment pourquoi ?) de jouer au football plutôt qu’au basket, d’aller à la pêche plutôt qu’à la chasse, ou de se mettre à la musique « classique » plutôt qu’au jazz. Parfois, mais c’est tout aussi aléatoire, on arrête cette activité qui s’était emparée de nous sans qu’on y ait le plus souvent pensé (on ne fait en général que la remplacer par une autre qui s’empare pareillement de nous à notre insu aussi, même, je crois, il suffit d’y réfléchir un peu, quand on prétend le contraire) : c’est ce qu’on appelle vivre. Déplacement, à peine, des gestes habituels, même question posée autrement, obstination qu’on n’a même pas besoin de penser pour qu’elle persiste et jusqu’au dernier radotage parfois d’un organisme mal vieillissant. Je ne sais pas si, comme le dit Antoine, cela est vraiment (ou toujours) heureux… j’ai le sentiment que oui, en tous les cas on ne peut pas faire autrement tant qu’on n’est pas mort.

Terminons cet entretien, cher James Sacré, par une question sur le dernier recueil de cet ensemble, Une petite fille silencieuse : cette petite fille est à l’hôpital et va s’en aller. Au long de cet ensemble, vous y associez la succession des saisons, de la nature, de la beauté des paysages par des poèmes sublimes. Une certaine manière de sérénité. Est-ce un contrepoint supportable à la mort, ou la métaphore traduisant la perception d’une éternité ?

Il est bien difficile de répondre à cette dernière question. La petite fille s’en allait, était partie : le paysage qu’elle avait connu, les quelques fleurs, le temps des saisons étaient toujours là (et mes souvenirs de beaucoup de moments passés avec elle). Comment tenir ensemble le vivant et ce qui avait fraîchement creusé à nouveau le sans fond du mot « mort » ? La petite fille me donnait des mots et même me donnait peut-être aussi le plaisir qui me venait à les écrire (et qui rendait encore plus scandaleux ces poèmes que je pensais écrire pour elle, alors que c’était sans doute d’abord pour moi que je les écrivais). Oui, le paysage ou les souvenirs ont peut-être alors brillé plus fort, non pas pour faire signe à de l’éternité, mais pour que ces mots donnés (venu d’un visage et de gestes qui furent si vivants) soient un peu d’elle dans ce temps qu’elle ignorerait. Dans un peu plus de temps ; et pas dans l’éternité bien évidemment. Un poème malgré l’intensité de vie qu’on peut ressentir à l’écrire, on sait bien qu’il va mourir, même si parfois dans des siècles. Et c’est peut-être dans ce savoir (sans même y penser) que je me rapprochais de la petite fille.

Les verdures et les fleurs n’étaient pas un contrepoint à la mort… elles disaient plutôt, tout en continuant d’affirmer du vivant, de façon plus désespérante encore, cette mort « qui donne la main », qui se dit peut-être dans chaque mot qu’on écrit lorsque ce mot se heurte à la vaine girouette « présence/absence » dès qu’il croit toucher à quelque chose du monde.

Merci James Sacré

- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024

- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021

- Revue des revues - 4 juillet 2021

- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018

- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018

- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018

- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017

- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017

- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017

- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016

- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016

- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016

- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016

- JAMES SACRÉ - 27 février 2016

- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016

- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016

- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015

- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015

- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015

- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015

- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015

- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015

- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015

- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015

- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015

- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014

- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014

- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014

- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014

- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014

- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014

- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014

- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014

- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014

- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014

- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014

- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014

- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014

- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014

- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014

- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014

- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014

- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014

- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014

- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014

- MARC ALYN - 22 février 2014

- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014

- Pierre Garnier - 1 février 2014

- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013

- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013

- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013

- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013

- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013

- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013

- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013

- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013

- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013

- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013

- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013

- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013

- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013

- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013

- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013

- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013

- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013

- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013

- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013

- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013

- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013

- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013

- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013

- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013

- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013

- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013

- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013

- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012

- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012

- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012

- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012

- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012

- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012

- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012

- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012

- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012

- Vers l’Autre - 5 juillet 2012

- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012

- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012

- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012

- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012

- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012

- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012

- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012