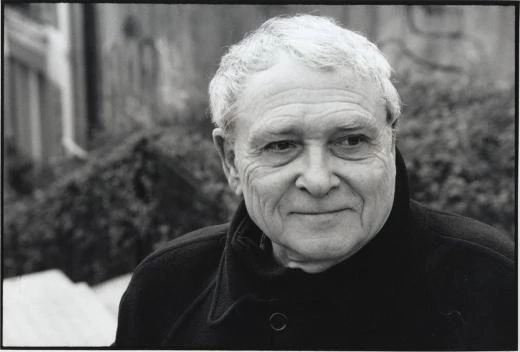

Anton Baev est l’une des voix les plus importantes de la littérature bulgare contemporaine. Poète, romancier, essayiste, il explore les passages entre mémoire individuelle et mémoire collective, entre la Bulgarie et le monde. Il est aussi un passeur, fondateur d’un festival littéraire à Plovdiv et traducteur attentif des autres.

Pour commencer, pouvez-vous nous donner une sorte de carte du territoire : à quoi ressemble aujourd’hui la littérature bulgare ? Quels en sont les grands courants, les voix qui comptent, les tensions ou les enthousiasmes ?

Sur la carte de la littérature mondiale, la Bulgarie, bien sûr, est un très petit segment, probablement passé inaperçu jusqu’à récemment — non pas à cause de la littérature elle-même et de ses principaux auteurs, mais à cause des longues années derrière le rideau de fer, dans lesquelles le pays s’est retrouvé après la Seconde Guerre mondiale. À ce jour, la littérature bulgare n’a pas eu de prix Nobel, à l’exception d’Elias Canetti, un Juif bulgare né à Roussé mais émigré enfant. Cependant, Canetti revient lui aussi à Roussé dans sa prose. Comme le dit le dicton, où que l’on aille, on rentre toujours chez soi. Mais dans la langue, ce voyage est différent, bien sûr.

Par littérature bulgare d’aujourd’hui, vous faites peut-être référence à la période postérieure à l’an 2000 ? Si oui, je dirais qu’elle est probablement en quête d’identités européennes, d’une part, et qu’elle connaît, d’autre part, une forte vague historique, un tournant vers une nouvelle lecture du passé.

Le passé qui a le plus souffert de la propagande communiste et de la censure, car il n’a pas été éclairé de manière factuelle ni enseigné de manière objective dans les écoles et les universités.

Georgi Gospodinov est l’une des voix européennes les plus reconnues de la littérature bulgare contemporaine, et se situe précisément dans le paradigme littéraire européen. La traduction est plus complexe pour les écrivains qui explorent les aspects historiques et psychologiques du folklore ; pour eux, la traduction représente un véritable défi, tant pour les traducteurs que pour les lecteurs.

Mais à mon avis, c’est là que réside la littérature authentique de chaque nation — celle qui n’est pas destinée à une lecture rapide, ni à une traduction rapide, mais à une lecture tout au long de l’histoire de l’humanité.

Entretien autour du roman roman d’Anton Baev Maria d’Ohrid, qui coïncide avec la Journée du souvenir des victimes du communisme.

Vous écrivez à la fois de la poésie, des romans, des essais. Pourquoi ce besoin de traverser les genres ? Qu’est-ce que cela vous permet d’explorer différemment ?

Question intéressante. Elle est liée à la genèse des genres, je pense. Pourquoi écrivons-nous de la poésie ? Ma réponse est : pour préserver l’instant, l’émotion. Pouvons-nous écrire le même poème aujourd’hui et dans une semaine, un mois, un an, des années ? Non, bien sûr que non. Nous pouvons écrire mieux ou moins bien, mais jamais pareil.

Avec la prose – la nouvelle, la nouvelle, le roman – c’est différent. La plus courte des nouvelles peut contenir même la vie la plus longue. Le roman le plus long peut réduire le temps à une journée ou même à une heure.

Mais quel est l’essentiel pour qu’elles se produisent ? À mon avis, construire un monde possible mais imaginaire, un monde qui nous attire, ne serait-ce que le temps de la lecture, qui nous arrache à l’ici et maintenant, sans attaquer directement le cœur, à mon avis, le but principal de la poésie.

En ce qui concerne les essais, ce sont des tentatives de lecture, c’est l’écrivain qui a chaussé les lunettes du lecteur, changé d’optique, essayant d’expliquer ce que la poésie capture dans l’instant et ce que le roman construit comme monde réfléchi.

À mon avis, un écrivain sérieux doit souvent franchir cette ligne : écrivain/lecteur.

Et bien sûr, est-il nécessaire de citer des exemples ? De Baudelaire à Eliot, de Flaubert à Fowles, si l’on se limite au sud et au nord de la Manche. À la naissance de la littérature mondiale se trouvent des poètes-philosophes tels que Lao Tseu, Confucius en Orient, le Pentateuque et les tragédiens grecs, sans qui, me semble-t-il, la littérature européenne ne serait pas ce qu’elle est.

Mes intérêts pour les études littéraires et, plus généralement, pour les sciences humaines, sont, je dirais, professionnels, même s’ils n’en sont jamais devenus une profession. Mais il arrive parfois dans la vie que la profession s’écarte des objectifs professionnels.

Anton Baev présente son nouveau roman.

Dans vos livres, on sent souvent une attention à la mémoire, à la ville, au mythe, au sacré. Quelles sont, selon vous, les grandes thématiques qui traversent votre œuvre ?

Merci pour votre observation extrêmement précise. En écrivant, nous ne nous faisons probablement pas une idée précise de la force centrifuge de notre écriture. C’est pourquoi je disais il y a un instant qu’il est bon pour l’écrivain de se mettre à la place du lecteur, de changer de perspective. Si je peux recommander quelque chose au jeune écrivain, c’est de passer plus de temps à lire ses propres écrits qu’à les écrire. Ce franchissement du seuil d’un côté à l’autre n’est pas seulement disciplinant, il m’a aidé à comprendre ce qui me manque, ce que je ressens mais que je ne peux pas encore exprimer. Bien sûr, il existe des auteurs bien plus importants qui peuvent vous raconter quelque chose de complètement différent. Je partage ici mon expérience. Au fait, j’envie le lecteur, pas l’écrivain. Le lecteur est la figure pure de la littérature. L’écrivain est celui qui est le plus inventé, le plus fabriqué, le plus médiatisé, etc. Je me considère comme un lecteur intelligent et doué. C’est pourquoi j’écris des essais, des articles, des études et des monographies littéraires. Et peut-être parce qu’il n’y a personne pour les écrire (rires). Cela demande une préparation bien plus sérieuse que d’écrire un best-seller.

Je ne suis pas sûr qu’une poésie significative puisse naître sans mythe et légende, mais je suis sûr que sans mythe et légende il n’y a pas de poète significatif.

Ce sont deux choses différentes. Vibrer autour du mythe, de la légende, de l’historique dans les textes poétiques, et créer un mythe et une légende sur soi-même. C’est difficile à expliquer dans une interview ; j’ai consacré une monographie entière à ce sujet. Mais en résumé, la formation romantique se fonde sur la grande poésie et la figure mémorable du poète. En fin de compte, nous nous souvenons de deux types de poètes : les prophétiques et les romantiques. Mais bien sûr, vous pouvez me réfuter.

En ce sens, la mémoire est importante, non pas comme souvenir fugace, mais comme fusion, comme saut dans le temps. Dans nos rêves (d’ailleurs, le sommeil le plus long dure entre 5 et 8 minutes), nous faisons exactement cela : nous nous libérons du temporaire, du temps linéaire. Ce transfert/saut n’est possible que dans les rêves et dans la poésie, plus généralement dans l’art, bien sûr. Mais de la même manière, le mythe ne se réfère pas à une époque spécifique, la légende non plus, même si elle est historiquement fondée. Et tout ce qui n’est pas quotidien est sacré, c’est en quelque sorte au-delà et a décidé de nous toucher à travers ce livre, à travers cette peinture, cette pièce, cette musique, cette danse. Il s’agit d’ailleurs d’une sublimation de notre instinct suicidaire, mais j’ai essayé de l’expliquer en détail dans une autre de mes monographies. Il me semble que, pour l’instant, cet instinct est établi chez les humains et les dauphins. Il nous reste à découvrir l’art des dauphins pour confirmer cette thèse.

Quant à la ville, vous le dites parfaitement, mais j’aimerais ajouter quelque chose. Je m’intéresse à la ville non pas en tant que géographie, mais en tant qu’êtres humains, en tant que citoyens, et il me semble qu’ils sont très différents dans chaque ville. C’est pourquoi j’utilise beaucoup de villes dans ma prose. Dans ma poésie, les villes sont plutôt des symboles.

Mais la ville est mouvement, la ville est mouvement – y compris d’une ville à l’autre, changeant d’histoires, de cultures, de personnages. Dans un de mes romans, l’action se déroule dans la ville natale de mon père, Yambol. Je n’ai pas mentionné le nom complet de la ville, seulement sa première lettre – Ya. C’est aussi la dernière lettre de l’alphabet bulgare. Voici comment fonctionne le symbole, par exemple.

Festival international de poésie « ORPHEUS » – PLOVDIV 2025, et son directeur Anton Baev. https://orpheus-plovdiv.eu/about/?lang=en

Quel rôle la poésie joue-t-elle aujourd’hui dans le paysage littéraire bulgare ?

Minime, je dirais, si l’on en croit la diffusion des recueils de poésie. Et énorme, si l’on en croit les tentatives de poésie sur les réseaux sociaux. Et c’est le plus étrange. Des centaines de personnes qui ne lisent pas de poésie, même de la bonne poésie, essaient d’écrire de la poésie, de la mauvaise poésie, bien sûr, pas de poésie du tout. Pourquoi le font-ils ? Probablement pour s’exprimer à un moment précis. L’instant – c’est l’aimant de la poésie, il peut vous tuer, en fait, il vous tue, mais dans un cas, il vous tue, et dans le meilleur des cas, plus lentement, vous laissant l’espoir d’une suite. Et peut-être que je vais me répéter, mais je vais souligner que l’auteur doit aussi être un lecteur, ce n’est qu’alors qu’il trouvera la bonne dioptrie dans l’écriture. La situation en Bulgarie en matière de prose n’est pas différente. Nombre de livres sont morts-nés. Mais si l’on établit un parallèle avec le romantisme en Angleterre, par exemple, un mouvement entier est identifiable grâce à six ou sept auteurs et une quarantaine d’ouvrages, parmi des centaines d’autres tombés dans l’oubli. Sans compter que certains emblèmes n’ont pas été émis du vivant de leurs auteurs. Rien de nouveau donc.

C’est comme si la poésie d’aujourd’hui (à un moment donné) n’avait d’importance que pour les générations suivantes, elles la découvrent.

Qu’est-ce que la poésie vous permet de dire que la prose ne permet pas?

Je crois avoir partiellement répondu à cette question. Mais je le dirai brièvement : la prose ne peut sauver l’instant, ni le sentiment. Seule la poésie le peut.

Vous êtes aussi l’un des organisateurs d’un festival littéraire. Pouvez-vous nous en parler ?

C’est avec grand plaisir que je l’ai créé il y a neuf ans, mon épouse Elka Dimitrova, directrice de l’Institut de Littérature de l’Académie bulgare des sciences, et moi-même. Nous avons créé le Festival international de poésie « Orphée ». À ce jour, il a réuni exactement 100 participants venus de plus de 30 pays. Nous avons choisi le nom d’Orphée — un roi thrace légendaire, poète et chanteur, tué, selon la légende, par les Bacchantes, selon l’histoire, par les Grecs, en tant que figure culturelle mondialement reconnaissable de l’Antiquité. Le festival publie chaque année deux livres multilingues : l’un avec de la poésie et l’autre avec des essais des participants, dans leur langue maternelle et traduits en anglais et en bulgare. Le festival décerne également plusieurs prix dans différentes catégories, annoncés à l’avance sur le site www.orpheus-plovdiv.eu

Si vous me permettez de souligner que les participantes à la première édition du festival en 2017 étaient les poétesses françaises Nicole Barrière et Laure Cambeau, félicitations à elles! J’ai vraiment envie de continuer avec les participations françaises, la France, surtout depuis la modernité, a été un phare dans la poésie européenne. Personnellement, j’ai toujours vu ce phare.

Les portes d’Orphée sont grandes ouvertes, mais chaque année, douze poètes de différents pays y participent. Les douze apôtres de la poésie, pas besoin d’exagérer leur nombre, n’est-ce pas?

Quelle est votre vision du rôle d’un festival aujourd’hui : promouvoir la littérature nationale, créer des ponts, inventer des formes de rencontre?

À vrai dire, les efforts déployés pour créer et maintenir un festival international de poésie sans interruption sont considérables, du moins pour la Bulgarie. Notre équipe se compose de quatre personnes. Je n’inclus pas les traducteurs, bien sûr.

Et puisque je suis le père d’« Orphée », je me permets de l’admettre : l’objectif est de réunir en un même lieu, dans une même ville historique et à une même époque, des poètes qui sont aux mains de l’histoire. Ce que sera leur histoire dépend de l’histoire elle-même, y compris de la petite histoire du festival, je l’espère.

Mais surtout — de nouvelles amitiés, écouter de la poésie, car la poésie est avant tout rythme, musique, la première métaphore est la danse du sauvage, ainsi que la peinture rupestre, donc la poésie est possible non seulement dans n’importe quelle langue, mais même sans traduction, si l’interprète est bon. Contacts continus, traductions, publications dans des revues étrangères, livres, et qui sait ce que la vie nous réserve encore… Mais si je dois être précis, je ne souhaite en aucun cas promouvoir une littérature nationale. C’est pourquoi les participants bulgares à chaque édition de mon festival sont au maximum deux. En Bulgarie, nous avons pour tradition de valoriser nos invités plus que nous-mêmes tant qu’ils sont nos invités.

Vos œuvres ont été traduites dans plusieurs langues. Qu’est-ce que cela représente pour vous, être traduit ?

Tout d’abord, permettez-moi de remercier mes traducteurs. Sans eux, nous restons enfermés dans nos propres langues, et le bulgare est l’une de ces langues marginales. La traduction est un pont vers un autre rivage, vers une personne qui ne connaît pas votre langue, une tentative de franchir une frontière en général. Mais le plus important, tant dans l’original que dans la traduction – du moins en poésie – est de toucher un cœur. Que Dieu y pénètre, s’il l’a dit. Tout le reste n’est que tentative d’atteindre quelqu’un que nous ne connaissons pas, mais dont nous espérons qu’il nous aimera. Heureux les traducteurs! Ils essaient de préserver notre moment pour d’autres époques et d’autres régions du monde.

La traduction est-elle une forme de recréation ?

Je ne pense pas. Je pense que c’est une question d’empathie, s’il s’agit d’un texte poétique.

Quelle est, selon vous, la responsabilité d’un écrivain contemporain ?

Le rôle de l’écrivain dans la société s’amenuise hélas. Les auteurs à succès n’ont aucune influence, et même une influence inverse : ils minimisent l’écrivain, l’ostracisent.

C’est pour cela qu’on a inventé le best-seller, les charts, le happy end. Il n’y a pas de fin heureuse dans la vie, c’est évident. Et c’est là, me semble-t-il, la tâche de l’écrivain : dégriser, poser, opprimer, si vous voulez. L’écrivain européen, me semble-t-il, devrait se lancer dans le journalisme, le publicisme. Oubliez l’opposition de Goethe selon laquelle le journaliste est un chien. Qu’il soit un chien, mais qu’il aboie. Il ne veut pas rester dans sa tour d’ivoire. Il y est probablement plus à l’aise, il n’y perdra pas les lecteurs qui ne partagent pas ses positions politiques et sociales. Mais les temps ont changé. Ce n’est plus l’époque de Goethe.

Nous sommes dans un nouveau 1968. Et nous avons besoin d’écrivains à suivre, pas seulement à lire au lit le soir.

Que voudriez-vous que le lecteur garde, en refermant vos livres ?

L’émotion, l’univers dans lequel je les ai transportés. Et si le livre est bon, il sera relu. C’est un test infaillible pour savoir si c’est un bon livre.

Au fait, il y a deux autres tests : le livre doit être adapté à la lecture rapide et lente.

Merci pour ces questions intéressantes !

Recours au poème vous remercie cher Anton Baev.

Présentation de l’auteur

- Ecrire au monde — Être : entretien avec Claude Ber - 6 janvier 2026

- L’Intranquille n°28 - 6 janvier 2026

- Place de la Sorbonne n°14 - 6 janvier 2026

- Point de chute, cabane semestrielle pour poèmes en chantier — n°10, printemps 2025 - 6 janvier 2026

- Bernard Grasset , Et le vent sur la terre des hommes - 23 novembre 2025

- Entre Plovdiv et le monde : Rencontre avec Anton Baev - 6 novembre 2025

- Archéologie du présent : entretien avec Guillaume Métayer - 6 novembre 2025

- Quand on me pose la question : entretien avec Ghislaine Lejard - 6 septembre 2025

- Philippe Tancelin, Ces mots sans chair - 21 mai 2025

- Jean-Paul Gavard-Perret, Peau d’Anne - 6 mai 2025

- Ce qui reste, le ressac numérique d’une poésie en partage - 6 mai 2025

- Terre à ciel : constellations pour une poésie d’aujourd’hui - 6 mai 2025

- Francopolis : la poésie en archipel - 6 mai 2025

- La passe-frontière des étoiles : Rencontre avec Cécile Oumhani - 6 mai 2025

- Au fil des mots : Rencontre avec Catherine Pont-Humbert - 6 mars 2025

- Gabriela Mistral : voix une et pluri-elles - 6 janvier 2025

- Les Cahiers de Tinbad : interview avec Guillaume Basquin - 6 janvier 2025

- Modern Poetry in Translation : Un pont entre les langues et les cultures - 6 janvier 2025

- Antoine Loriant, provençale - 6 novembre 2024

- Revue Ce qui reste, revue de poésie contemporaine - 6 septembre 2024

- Salah Al Hamdani : de Bagdad, il reste le poème - 30 août 2024

- Le Bruit des mots n°4 : Regrd sur la Poésie Nativ American — Entretien avec Béatrice Machet - 6 mai 2024

- Contre-Allées, revue de poésie contemporaine, Sommaire 48, Automne 2023 - 6 mai 2024

- Gong, revue francophone de haïku, n°81, octobre — décembre 2023 - 6 mai 2024

- Entretien avec Abdellatif Laâbi - 6 mai 2024

- Bluma Finkelstein, la leçon suprême - 6 mai 2024

- Par-dessus la guerre, la poésie : entretien avec Gili Haimovich - 6 mai 2024

- Sandra Santos, Du Portugal au Brésil… En silence - 6 mars 2024

- Les couleurs du poème : entretien avec Germain Roesz - 6 mars 2024

- Une maison pour la Poésie 4 : La Péninsule — Maison de Poésie en Cotentin : entretien avec Adeline Miermont Giustinati - 6 mars 2024

- ANIMAL — POÉSIE D’AUJOURD’HUI | HIVER 2023 - 6 mars 2024

- Revue A L’Index n°48 - 6 mars 2024

- DOC(K)S, la Revue : Entretien avec François M. - 6 mars 2024

- IN PRINCIPIO ERAT VERBUM. UKRAINE : LA POÉSIE EN GUERRE - 6 mars 2024

- Escales des Lettres : un printemps permanent ! - 6 mars 2024

- Paul Vidal, Mélodie des Villes et des temps, petit recueil - 6 mars 2024

- Poésie et philosophie : des amants terribles — Entretien avec Philippe Tancelin - 6 janvier 2024

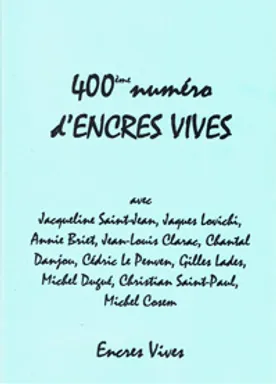

- Nous avons perdu Michel Cosem, ne perdons pas Encres Vives ! Rencontre avec Eric Chassefière - 6 janvier 2024

- Entretien avec Pascal Boulanger — La philosophie, on devrait, pour bien faire, ne l’écrire qu’en poème. Ludwig Wittgenstein - 6 janvier 2024

- Poésie et philosophie, une Traversée du silence — entretien avec Jean-yves Guigot - 6 janvier 2024

- La chaosthétique d’Edouard Glissant : entretien avec Aliocha Wald Lasowski - 6 janvier 2024

- La philosophie pense la poésie, la poésie pense la philosophie : entretien avec Guillaume Métayer - 6 janvier 2024

- Le Salon de la Revue : pour sa 34ème édition ! - 6 novembre 2023

- La poésie, le Scriptorium, la paix… FAIRE PAROLE ENSEMBLE ! Entretien avec Dominique Sorrente - 6 novembre 2023

- Dans le corps irrésolu du poème : entretien avec Francis Coffinet — Le bruit des mots n°4 - 1 novembre 2023

- Rencontre avec Cécile Guivarch : De la terre au ciel - 30 octobre 2023

- Revue OuPoLi — Entretien avec Miguel Ángel Real - 29 octobre 2023

- Anne-Laure Lussou, Quelques… tiens (extraits), suivi de Plus loin que nos paupières - 28 octobre 2023

- Laurence Lépine, Affleurements ( extraits) - 28 octobre 2023

- Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix - 8 octobre 2023

- Pinar Selek, Lettre ouverte contre horizon fermé - 6 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Terres de Femmes - 6 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Ubu - 6 septembre 2023

- Cécile Oumhani, Les vivants et les morts - 5 septembre 2023

- BÉATRICE BONHOMME, une couronne sur les genoux - 5 septembre 2023

- Une voix pour la liberté : Somaia Ramish - 5 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Poèmes - 5 septembre 2023

- Claude Ber : Célébration de l’espèce — l’insoumission irréductible du poème - 5 septembre 2023

- Rencontre avec Fawzia Zouari : Écrire par dessus les frontières - 5 septembre 2023

- Questions à Claude Ber - 6 juillet 2023

- Avis de naissance ! Carabosse, une nouvelle revue de poésie - 6 juillet 2023

- Machinations pour un dernier opus : FPM hors série - 6 juillet 2023

- L’Intranquille fête ses dix ans - 6 juillet 2023

- Ilse au bout du monde - 6 juillet 2023

- Valéry Meynadier, Le Dit d’Eurydice - 21 juin 2023

- hélas! au berceau : entretien avec Matthieu Limosino - 6 mai 2023

- Les Mots nus : entretien avec Rouda - 6 mai 2023

- Le Bruit des mots n°3 — Entretien avec Alain Marc : la trans-mission de la littérature - 6 mai 2023

- La Traductière, Revue internationale de poésie et art visuel, n°39 - 5 mai 2023

- Enseigner la poésie : un éveil au silence — entretien avec Géry Lamarre - 5 mai 2023

- Appel’action pour une trans-mission du poëme : entretien avec Julien Blaine - 2 mai 2023

- Gwen Garnier-Duguy, Livre d’or - 22 avril 2023

- Dato Magradze, La Terre féconde - 6 avril 2023

- Verso de printemps : Ombre et lumière ! - 20 mars 2023

- Radu Bata, Le Blues Roumain, Anthologie implausible de poésies - 20 mars 2023

- À la racine de la Terre : une poétique — Entretien avec Régis Poulet - 5 mars 2023

- Spered Gouez, l’Esprit sauvage, n°28/31ème année : L’Incertitude pour principe - 3 mars 2023

- Reha Yünlüel, à travers les images… - 6 janvier 2023

- Autour des éditions Unicité - 5 janvier 2023

- Poésie is not dead : Réanimation poétique jusqu’à nouvel ordre ! Entretien avec François M. - 5 janvier 2023

- Machinations pour un dernier opus : FPM hors série - 5 janvier 2023

- Une maison pour la Poésie 1 : Annie Estèves — Maison de poésie Jean Joubert de Montpellier - - 5 janvier 2023

- Lili Frikh, Tu t’appelles comment et autres poèmes - 6 novembre 2022

- Robert Lobet : les Éditions De La Margeride, lieu du poème - 4 novembre 2022

- Du Livre Pauvre au Livre d’Artiste : la poésie visuelle de Ghislaine Lejard - 4 novembre 2022

- Avis de naissance ! Carabosse, une nouvelle revue de poésie - 4 novembre 2022

- Revue Contre-allées — revue de poésie contemporaine, n°46, automne 2022 - 4 novembre 2022

- Bernard Dumerchez, quarante ans de livres pour l’éternité - 3 novembre 2022

- Les livres d’artistes des éditions Transignum : du manuscrit au palimpseste - 31 octobre 2022

- La ponctuation, du point final au point d’infini : entretien avec Eric Poindron. - 4 septembre 2022

- Muriel Couteau Mauger, L’Amie - 26 août 2022

- Mariela Cordero, Transfigurer est un pays que tu aimes - 26 août 2022

- Numéro d’été : Best off des pages que vous avez aimées durant cette année 2021/2022 - 6 juillet 2022

- Le Japon des Chroniques du çà et là n°18 - 6 juillet 2022

- Charles Pennequin est dedans le poème même - 6 juillet 2022

- La Revue des revues - 2 juillet 2022

- La revue Voix n°6 - 2 juillet 2022

- Le Marché de la Poésie d’après : rencontre avec Vincent Gimeno-Pons - 1 juillet 2022

- Poésie syrienne, Mon corps est mon pays - 1 juillet 2022

- Un printemps en poésie chez Gallimard : Etienne Faure, Anna Ayanoglou, Daniel Kay - 21 juin 2022

- La Revue des revues - 21 juin 2022

- Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien - 6 juin 2022

- Les revues, du papier à la toile - 5 mai 2022

- La poésie a pour demeure les sculptures d’italo Lanfredini - 5 mai 2022

- Femmes de parole, paroles de femmes - 4 mai 2022

- Une Ent’revue‑s avec André Chabin - 3 mai 2022

- Le Printemps des Poètes : l’éphémère immuable - 5 mars 2022

- Nohad Salameh, Baalbek les demeures sacrificielles - 5 mars 2022

- I Vagabondi n°2 — Revue de création des deux rives de la Méditerranée - 5 mars 2022

- Charles Pennequin, du vivant extrêmophile au devenir des poètes-poissons - 4 mars 2022

- Francopolis, 170ème Édition : Janvier-Février 2022 - 21 février 2022

- Ara Alexandre Shishmanian, Orphée lunaire, Mi-graines - 20 février 2022

- Davide Napoli, Les Ombres du vide - 6 février 2022

- Jean-Luc Favre Reymond, Petit traité de l’insignifiance - 21 janvier 2022

- Claude Ber, Mues — Le bruit des mots n°1 - 6 janvier 2022

- Ian Monk, oulipien dans la forme - 5 janvier 2022

- La revue Voix n°6 - 5 janvier 2022

- Jeanine Baude, Les vagues lui appartiennent - 28 décembre 2021

- Jean-Luc Favre Reymond, Les Versets kaoniques, Journal I - 4 décembre 2021

- Le Marché de la Poésie d’après : rencontre avec Vincent Gimeno-Pons - 6 novembre 2021

- Portulan bleu n°36 - 6 novembre 2021

- La poésie, En ce siècle cloué au présent - 5 novembre 2021

- Charles Pennequin est dedans le poème même - 6 septembre 2021

- Autour des éditions Unicité : Etienne Ruhaud et Eric Dubois - 6 septembre 2021

- Bonnie Tchien Hwen-Ying : Le corps du silence - 6 septembre 2021

- Miroitement sur terre de la petite flaque d’eau de Christophe Jubien - 5 juillet 2021

- La quatrième dimension du signe - 4 juillet 2021

- La revue Le Ortique accueille Marceline Desbordes-Valmore - 30 juin 2021

- Poesia Revelada, revue nomade - 21 mai 2021

- Le Lieu-dit L’Ail des ours - 21 mai 2021

- L’Intranquille fête ses dix ans - 6 mai 2021

- Dominique Sampiero : Lettre de verre est le poème - 6 mai 2021

- Marc Tison : Sons et poésies qui s’enlacent - 6 mai 2021

- Dominique Sampiero & Joël Leick, L’Autre moitié de ton corps - 6 avril 2021

- Les Hommes sans Epaules n°51, dédié à Elodia Zaragoza Turki - 6 avril 2021

- La gazette de Lurs n°46 - 6 avril 2021

- Pascal Boulanger, L’Intime dense - 21 mars 2021

- Entre les lignes entre les mots - 21 mars 2021

- Un don des mots dans les mots, est traduire : entretien avec Marilyne Bertoncini - 6 mars 2021

- Les brodèmes d’Ekaterina Igorovna - 6 mars 2021

- Le Japon des Chroniques du çà et là n°18 - 6 mars 2021

- Revue Phœnix n°34 - 21 janvier 2021

- Jean-Louis Bergère, un chanteur dans le silence - 5 janvier 2021

- Jeanne davy, miroir des femmes du jazz - 5 janvier 2021

- Le féminin pluriel de l’Atelier de l’Agneau - 5 janvier 2021

- L’eau bleue du poème de Béatrice Marchal - 21 décembre 2020

- Sabine Venaruzzo, Et maintenant, j’attends - 6 décembre 2020

- Muriel Augry, Ne me dérêve pas - 26 novembre 2020

- Eva-Maria Berg, Pour la lumière dans l’espace, illustrations de Matthieu Louvier - 6 novembre 2020

- La petite Ficelle ombilicale du Poème - 6 novembre 2020

- « États généraux permanents » de l’urgence : entretien avec Yves Boudier et Vincent Gimeno-Pons - 6 novembre 2020

- Des liens de liens : Poésie à la une - 6 novembre 2020

- Davide Napoli, Le Lapsus de l’ombre - 6 octobre 2020

- Pile ou face ou la contingence révélatrice - 6 septembre 2020

- Diérèse n°78 : Poésie et Littérature ! - 6 septembre 2020

- Georges de Rivas, La beauté Eurydice, Sept Chants pour le Retour d’Eurydice - 6 juin 2020

- Anthologie Le Courage des vivants - 21 mai 2020

- Daniel Ziv, Ce n’est rien que des mots sur les Poèmes du vide. - 6 mai 2020

- Les Ailes Ardentes de Rodrigo Ramis - 6 mai 2020

- Des revues numériques à la page - 6 mai 2020

- Les Cahiers littéraires des Hommes sans épaules - 6 mai 2020

- Mouvements pour un décollage dans les étincelles - 2 mai 2020

- Marc Tison, L’Affolement des courbes - 21 avril 2020

- Bruno Doucey, Terre de femmes, 150 ans de poésie féminine en Haïti - 6 avril 2020

- Barry Wallenstein, Tony’s blues, textes choisis et traduits par Marilyne Bertoncini, gravures Hélène Bautista - 21 mars 2020

- Ilse au bout du monde - 6 mars 2020

- Marilyne Bertoncini, La Noyée d’Onagawa - 6 mars 2020

- Entre les lignes entre les mots - 6 mars 2020

- Les Chroniques du Çà et là n°16 : Poèmes au féminin - 6 mars 2020

- Philippe Thireau, Melancholia - 26 février 2020

- Le chant du Cygne n’est pas pour demain - 5 février 2020

- Encres vives n°492, Claire Légat : Poésie des limites et limites de la poésie - 5 janvier 2020

- Traversées poétiques - 5 janvier 2020

- Marc Alyn & Nohad Salameh, Ma menthe à l’aube mon amante, correspondance amoureuse - 6 décembre 2019

- Oxmo Puccino, Mines de cristal - 6 novembre 2019

- Wanda Mihuleac et Alain Snyers, Roumpfs - 6 novembre 2019

- Gérard Baste : Plus rien à dire ? - 6 novembre 2019

- Revue Texture, encore un peu de lui : Michel Baglin - 6 septembre 2019

- La lettre sous le bruit n°45 : hommage à Rémy Durand - 6 septembre 2019

- Eric Dubois, L’Homme qui entendait des voix - 6 septembre 2019

- Murielle Compère-Demarcy, Alchimiste du soleil pulvérisé - 1 septembre 2019

- Rencontre avec Saleh Diab - 6 juillet 2019

- Un papillon dans ma boîte aux lettres : Libelle - 4 juin 2019

- Revue Nu(e) N°69 - 4 juin 2019

- Entretien avec Philippe Barrot - 4 juin 2019

- Philippe Thireau, Je te massacrerai mon coeur - 4 juin 2019

- Lichen, premier signe de vie à revenir… - 4 mai 2019

- Marc Alyn, T’ang Hayden, T’ang l’obscur, Mémorial de l’encre - 4 mai 2019

- “Face aux verrous”, les étudiants du Master de Lettres Modernes de L’Université de Caen - 4 mai 2019

- Rencontre avec Marc Tison - 4 avril 2019

- Editions Wallâda, la princesse rebelle - 4 avril 2019

- Jean-Marc Barrier, l’autre versant de la montagne - 4 avril 2019

- Pourquoi viens-tu si tard, enfin ! - 29 mars 2019

- L’intranquille de printemps… - 28 mars 2019

- Le Manoir disparu : entretien avec Maggy de Coster - 3 mars 2019

- Marc Tison, Des nuits au mixer - 3 mars 2019

- Revue Teste XXX : Véhicule anonyme - 3 février 2019

- Entretien avec Alain Brissiaud : le présent de la Poésie - 3 février 2019

- Rencontre avec Angèle Paoli - 3 février 2019

- Florilège 2018 des Editions Tarmac : l’Art comme Copeaux contre la barbarie. - 3 février 2019

[print-me]