Je me souviens de toujours t‘avoir eu auprès de moi. Quand j’étais petite, je ne te connaissais pas encore, mais ce sont tes mots qui venaient quand je regardais la couleur des forêts. Comme retrouvée l’enfance, te lire c’est oublier tout âge, et se dissoudre dans la puissance archétypale des imaginaires.

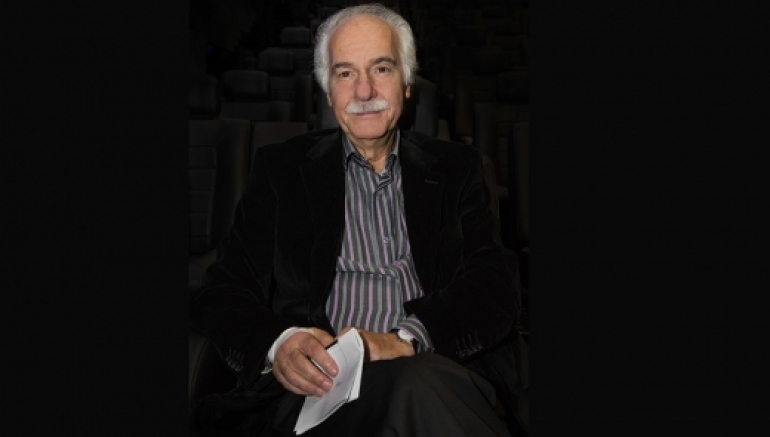

Pour mon oral de Licence tu étais là, aussi : Apollinaire et la modernité… J’avais une rage de dent j’ai tout oublié, et sont venus tes vers, ceux de La Chanson du mal aimé… Je te dois une très bonne note… Et puis, c’est toi que je choisis quand j’aborde la poésie avec mes élèves… Aller interroger la magie de ton univers, je ne sais pas, c’est un peu comme regarder à l’arrière d’une toile de Gustave Moreau pour en découvrir les secrets de fabrication. J’essaie juste de susciter une rencontre, toi et eux, eux et la Poésie… Qui étais ‑tu ? D’abord ton visage, ces représentations de toi, les photos…

Puis, qu’est ce que c’est, un Poète…? As-tu essayé de répondre à cette question, qu’en pensais-tu ? Je leur propose un extrait de ta Lettre à Lou, puis nous discutons, j’emprunte un peu de ta voix, le Poète est celui qui révèle le monde, qui décrypte et rend sensible toutes les dimensions du réel… non ?

Louis Marcoussis, Portrait de Guillaume Apollinaire,

1912/1920.

D’abord, être poète ne prouve pas qu’on ne puisse faire autre chose. Beaucoup ont été autre chose et fort bien – (je t’écris à la cantine – excuse ce papier, Lou chéri –). D’autre part, le métier de poète n’est pas inutile, ni fou, ni frivole. Les poètes sont les créateurs (poète vient du grec et signifie en effet créateur, et poésie signifie création) — Rien ne vient donc sur terre, n’apparaît aux yeux des hommes s’il n’a d’abord été imaginé par un poète. L’amour même, c’est la poésie naturelle de la vie, l’instinct naturel qui nous pousse à créer de la vie, à reproduire. Je te dis cela pour te montrer que je n’exerce pas le métier de poète simplement pour avoir l’air de faire quelque chose et de ne rien faire en réalité. Je sais que ceux qui se livrent au travail de la poésie font quelque chose d’essentiel, de primordial, de nécessaire avant toute chose, quelque chose enfin de divin. Je ne parle pas bien entendu des simples versificateurs. Je parle de ceux qui, péniblement, amoureusement, génialement, peu à peu peuvent exprimer une chose nouvelle et meurent dans l’amour qui les inspirait.

Qui tu étais ? Poète : je leur fais lire la dernière strophe de La Chanson du mal aimé …

Moi qui sais des lais pour les reines

La complainte de mes années

Des hymnes d’amour aux murènes

La romance du mal aimé

Et des chansons pour les sirènes.

Une entrée dans Alcools… qui es le poète, et la Poésie, son essence, l’impalpable travail du langage…

Nous lisons Zone, ton Art poétique, “A la fin tu es las de ce monde ancien”… Qu’est-ce que ça veut dire ? Ta modernité, nous en parlons… Je leur montre des toiles de ton ami Delaunay, puis l’Orphisme, l’Esprit Nouveau, je prononce ces noms, je parle de ton époque, de l’Art en ce début de siècle… la modernité… Les Pâques… Nous lisons…

Pourquoi tes poèmes sont-ils modernes ? Pas de ponctuation, le rythme des vers marqué par la syntaxe et des assonances, puis surtout la simultanéité, les tableaux juxtaposés dans La Chanson du mal aimé, comme des points de couleur, comme des à‑plats qui se superposent… Nous regardons des toiles de Delaunay, Picasso… Je leur parle de ton amitié, de ton engagement dans ce mouvement de l’Art, de l’établissement des prolégomènes de la modernité.

Puis Liens, la langue y coule comme une source limpide, et tu crées des images, dans un travail avec les noms et les verbes pour exclure toute dimension représentative, pour ne plus exprimer que tes ressentis. Je leur explique bien sûr ce tournant fondamental dans l’histoire de l’art, lorsque la représentation du réel n’est plus restituée d’un point de vue objectif, mais devient le fruit de le transcription d’une subjectivité. Il faut le leur dire, tout ce que ton siècle avait de nouveau, d’époustouflant. Il y a eu les révolutions, il y a eu Freud, il y a eu de nouveaux moyens de communication et le Romantisme, l’avènement d’une parole critique et d’un rôle nouveau assumé par les écrivains… Et les poètes… Et bien sûr Baudelaire et Rimbaud ont ouvert porte à porte les entrées vers une modernité poétique que tu continues à porter, que tu renouvelles… Liens !

Liens

Cordes faites de cris

Sons de cloches à travers l’Europe

Siècles pendus

Rails qui ligotez les nations

Nous ne sommes que deux ou trois hommes

Libres de tous liens

Donnons-nous la main

Violente pluie qui peigne les fumées

Cordes

Cordes tissées

Câbles sous-marins

Tours de Babel changées en ponts

Araignées-Pontifes

Tous les amoureux qu’un seul lien a liés

D’autres liens plus ténus

Blancs rayons de lumière

Cordes et Concorde

J’écris seulement pour vous exalter

Ô sens ô sens chéris

Ennemis du souvenir

Ennemis du désir

Ennemis du regret

Ennemis des larmes

Ennemis de tout ce que j’aime encore

Calligrammes, 1916

Robert Delaunay, Rythme sans fin,

Centre Georges Pompidou.

Ce qui est certain, c’est que très vite tu deviens Guillaume Apollinaire… Et on ne peut pas prétendre non plus que tu es résolument moderne ! Même si tu inventes le terme de Surréalisme, il y a ton admiration pour la tradition que tu ne souhaites pas oublier. Tu veux l’intégrer, tout ce qu’elle a apporté à l’art, et qui enrichit la nouveauté. Tu évoques la fuite du temps et des souvenirs. Tes chants mélancoliques et tes strophes rythmées par des topos élégiaques, c’est souvent là mon lieu de communion avec toi mais aussi avec l’âme de l’humanité. Je veux qu’ils connaissent eux aussi ce refuge.

Les Fiançailles

Le printemps laisse errer les fiancés parjures

Et laisse feuilloler longtemps les plumes bleues

Que secoue le cyprès où niche l’oiseau bleuUne Madone à l’aube a pris les églantines

Elle viendra demain cueillir les giroflées

Pour mettre aux nids des colombes qu’elle destine

Au pigeon qui ce soir semblait le ParacletAu petit bois de citronniers s’enamourèrent

D’amour que nous aimons les dernières venues

Les villages lointains sont comme leurs paupières

Et parmi les citrons leurs cœurs sont suspendusMes amis m’ont enfin avoué leur mépris

Je buvais à pleins verres les étoiles

Un ange a exterminé pendant que je dormais

Les agneaux les pasteurs des tristes bergeries

De faux centurions emportaient le vinaigre

Et les gueux mal blessés par l’épurge dansaient

Étoiles de l’éveil je n’en connais aucune

Les becs de gaz pissaient leur flamme au clair de lune

Des croque-morts avec des bocks tintaient des glas

À la clarté des bougies tombaient vaille que vaille

Des faux-cols sur des flots de jupes mal brossées

Des accouchées masquées fêtaient leurs relevailles

La ville cette nuit semblait un archipel

Des femmes demandaient l’amour et la dulie

Et sombre sombre fleuve je me rappelle

Les ombres qui passaient n’étaient jamais joliesJe n’ai plus même pitié de moi

Et ne puis exprimer mon tourment de silence

Tous les mots que j’avais à dire se sont changés en étoiles

Un Icare tente de s’élever jusqu’à chacun de mes yeux

Et porteur de soleils je brûle au centre de deux nébuleuses

Qu’ai-je fait aux bêtes théologales de l’intelligence

Jadis les morts sont revenus pour m’adorer

Et j’espérais la fin du monde

Mais la mienne arrive en sifflant comme un ouraganJ’ai eu le courage de regarder en arrière

Les cadavres de mes jours

Marquent ma route et je les pleure

Les uns pourrissent dans les églises italiennes

Ou bien dans de petits bois de citronniers

Qui fleurissent et fructifient

En même temps et en toute saison

D’autres jours ont pleuré avant de mourir dans des tavernes

Où d’ardents bouquets rouaient

Aux yeux d’une mulâtresse qui inventait la poésie

Et les roses de l’électricité s’ouvrent encore

Dans le jardin de ma mémoirePardonnez-moi mon ignorance

Pardonnez-moi de ne plus connaître l’ancien jeu des vers

Je ne sais plus rien et j’aime uniquement

Les fleurs à mes yeux redeviennent des flammes

Je médite divinement

Et je souris des êtres que je n’ai pas créés

Mais si le temps venait où l’ombre enfin solide

Se multipliait en réalisant la diversité formelle de mon amour

J’admirerais mon ouvrageJ’observe le repos du dimanche

Et je loue la paresse

Comment comment réduire

L’infiniment petite science

Que m’imposent mes sens

L’un est pareil aux montagnes au ciel

Aux villes à mon amour

Il ressemble aux saisons

Il vit décapité sa tête est le soleil

Et la lune son cou tranché

Je voudrais éprouver une ardeur infinie

Monstre de mon ouïe tu rugis et tu pleures

Le tonnerre te sert de chevelure

Et tes griffes répètent le chant des oiseaux

Le toucher monstrueux m’a pénétré m’empoisonne

Mes yeux nagent loin de moi

Et les astres intacts sont mes maîtres sans épreuve

La bête des fumées a la tête fleurie

Et le monstre le plus beau

Ayant la saveur du laurier se désoleÀ la fin les mensonges ne me font plus peur

C’est la lune qui cuit comme un œuf sur le plat

Ce collier de gouttes d’eau va parer la noyée

Voici mon bouquet de fleurs de la Passion

Qui offrent tendrement deux couronnes d’épines

Les rues sont mouillées de la pluie de naguère

Des anges diligents travaillent pour moi à la maison

La lune et la tristesse disparaîtront pendant

Toute la sainte journée

Toute la sainte journée j’ai marché en chantant

Une dame penchée à sa fenêtre m’a regardé longtemps

M’éloigner en chantantAu tournant d’une rue je vis des matelots

Qui dansaient le cou nu au son d’un accordéon

J’ai tout donné au soleil

Tout sauf mon ombreLes dragues les ballots les sirènes mi-mortes

À l’horizon brumeux s’enfonçaient les trois-mâts

Les vents ont expiré couronnés d’anémones

Ô Vierge signe pur du troisième moisTempliers flamboyants je brûle parmi vous

Prophétisons ensemble ô grand maître je suis

Le désirable feu qui pour vous se dévoue

Et la girande tourne ô belle ô belle nuitLiens déliés par une libre flamme Ardeur

Que mon souffle éteindra Ô Morts à quarantaine

Je mire de ma mort la gloire et le malheur

Comme si je visais l’oiseau de la quintaineIncertitude oiseau feint peint quand vous tombiez

Le soleil et l’amour dansaient dans le village

Et tes enfants galants bien ou mal habillés

Ont bâti ce bûcher le nid de mon courageAlcools, 1913

Il y a aussi le lyrisme, ce concept qu’ils entendent depuis toujours quand ils abordent la Poésie… Comment le rendre apollinarien ? Le Pont Mirabeau, le refrain, l’expression des sentiments, que tu places bien au dessus de l’instinct, de l’animalité, d’un élan naturel que tu veux sublimer. la musique de tes vers…Elle est présente à chaque mot, le rythme, la scansion : tu chantes tes vers, nous les chantons…

Le pont Mirabeau

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu’il m’en souvienne

La joie venait toujours après la peine.Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeureLes mains dans les mains restons face à face

Tandis que sous

Le pont de nos bras passe

Des éternels regards l’onde si lasseVienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeureL’amour s’en va comme cette eau courante

L’amour s’en va

Comme la vie est lente

Et comme l’Espérance est violenteVienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeurePassent les jours et passent les semaines

Ni temps passé

Ni les amours reviennent

Sous le pont Mirabeau coule la SeineVienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeureAlcools, 1913

Voilà, ils vont écrire eux aussi, ils vont tenter de te rejoindre, de glisser çà et là un petit souffle de toi… Je leur offre avant « Soleil cou coupé »… Je leur demande à quoi ils pensent en lisant ces trois mots, certains rejoignent le soleil couchant… Quant à moi, je le leur dis : toute la poésie de tous les temps est là, dans cette image du soleil comme hébété, mort, qui dessine dans le ciel sa disparition sanguinolente et laisse place à une traîne d’obscurité…

Pablo Picasso, Portrait de Guillaume Apollinaire.

Zone

À la fin tu es las de ce monde ancien

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin

Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine

Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes

La religion seule est restée toute neuve la religion

Est restée simple comme les hangars de Port-AviationSeul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme

L’Européen le plus moderne c’est vous Pape Pie X

Et toi que les fenêtres observent la honte te retient

D’entrer dans une église et de t’y confesser ce matin

Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut

Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux

Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d’aventures policières

Portraits des grands hommes et mille titres diversJ’ai vu ce matin une jolie rue dont j’ai oublié le nom

Neuve et propre du soleil elle était le clairon

Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes

Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent

Le matin par trois fois la sirène y gémit

Une cloche rageuse y aboie vers midi

Les inscriptions des enseignes et des murailles

Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent

J’aime la grâce de cette rue industrielle

Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l’avenue des TernesVoilà la jeune rue et tu n’es encore qu’un petit enfant

Ta mère ne t’habille que de bleu et de blanc

Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize

Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Église

Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette

Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège

Tandis qu’éternelle et adorable profondeur améthyste

Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ

C’est le beau lys que tous nous cultivons

C’est la torche aux cheveux roux que n’éteint pas le vent

C’est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère

C’est l’arbre toujours touffu de toutes les prières

C’est la double potence de l’honneur et de l’éternité

C’est l’étoile à six branches

C’est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimancheC’est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs

Il détient le record du monde pour la hauteurPupille Christ de l’oeil

Vingtième pupille des siècles il sait y faire

Et changé en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l’air

Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder

Ils disent qu’il imite Simon Mage en Judée

Ils crient s’il sait voler qu’on l’appelle voleur

Les anges voltigent autour du joli voltigeur

Icare Enoch Elie Apollonius de Thyane

Flottent autour du premier aéroplane

Ils s’écartent parfois pour laisser passer ceux que transporte la Sainte-Eucharistie

Ces prêtres qui montent éternellement élevant l’hostie

L’avion se pose enfin sans refermer les ailes

Le ciel s’emplit alors de millions d’hirondelles

À tire‑d’aile viennent les corbeaux les faucons les hiboux

D’Afrique arrivent les ibis les flamants les marabouts

L’oiseau Roc célébré par les conteurs et les poètes

Plane tenant dans les serres le crâne d’Adam la première tête

L’aigle fond de l’horizon en poussant un grand cri

Et d’Amérique vient le petit colibri

De Chine sont venus les pihis longs et souples

Qui n’ont qu’une seule aile et qui volent par couples

Puis voici la colombe esprit immaculé

Qu’escortent l’oiseau-lyre et le paon ocellé

Le phénix ce bûcher qui soi-même s’engendre

Un instant voile tout de son ardente cendre

Les sirènes laissant les périlleux détroits

Arrivent en chantant bellement toutes trois

Et tous aigle phénix et pihis de la Chine

Fraternisent avec la volante machineMaintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule

Des troupeaux d’autobus mugissants près de toi roulent

L’angoisse de l’amour te serre le gosier

Comme si tu ne devais jamais plus être aimé

Si tu vivais dans l’ancien temps tu entrerais dans un monastère

Vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière

Tu te moques de toi et comme le feu de l’Enfer ton rire pétille

Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie

C’est un tableau pendu dans un sombre musée

Et quelquefois tu vas le regarder de prèsAujourd’hui tu marches dans Paris les femmes sont ensanglantées

C’était et je voudrais ne pas m’en souvenir c’était au déclin de la beautéEntourée de flammes ferventes Notre-Dame m’a regardé à Chartres

Le sang de votre Sacré-Coeur m’a inondé à Montmartre

Je suis malade d’ouïr les paroles bienheureuses

L’amour dont je souffre est une maladie honteuse

Et l’image qui te possède te fait survivre dans l’insomnie et dans l’angoisse

C’est toujours près de toi cette image qui passeMaintenant tu es au bord de la Méditerranée

Sous les citronniers qui sont en fleur toute l’année

Avec tes amis tu te promènes en barque

L’un est Nissard il y a un Mentonasque et deux Turbiasques

Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs

Et parmi les algues nagent les poissons images du SauveurTu es dans le jardin d’une auberge aux environs de Prague

Tu te sens tout heureux une rose est sur la table

Et tu observes au lieu d’écrire ton conte en prose

La cétoine qui dort dans le coeur de la roseÉpouvanté tu te vois dessiné dans les agates de Saint-Vit

Tu étais triste à mourir le jour où tu t’y vis

Tu ressembles au Lazare affolé par le jour

Les aiguilles de l’horloge du quartier juif vont à rebours

Et tu recules aussi dans ta vie lentement

En montant au Hradchin et le soir en écoutant

Dans les tavernes chanter des chansons tchèquesTe voici à Marseille au milieu des pastèques

Te voici à Coblence à l’hôtel du Géant

Te voici à Rome assis sous un néflier du Japon

Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide

Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde

On y loue des chambres en latin Cubicula locandaJe m’en souviens j’y ai passé trois jours et autant à Gouda

Tu es à Paris chez le juge d’instruction

Comme un criminel on te met en état d’arrestationTu as fait de douloureux et de joyeux voyages

Avant de t’apercevoir du mensonge et de l’âge

Tu as souffert de l’amour à vingt et à trente ans

J’ai vécu comme un fou et j’ai perdu mon tempsTu n’oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter

Sur toi sur celle que j’aime sur tout ce qui t’a épouvanté

Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants

Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent des enfants

Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare

Ils ont foi dans leur etoile comme les rois-mages

Ils espèrent gagner de l’argent dans l’Argentine

Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune

Une famille transporte un édredon rouge comme vous transportez votre coeur

Cet édredon et nos rêves sont aussi irréels

Quelques-uns de ces émigrants restent ici et se logent

Rue des Rosiers ou rue des Écouffes dans des bouges

Je les ai vus souvent le soir ils prennent l’air dans la rue

Et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs

Il y a surtout des Juifs leurs femmes portent perruque

Elles restent assises exsangues au fond des boutiquesTu es debout devant le zinc d’un bar crapuleux

Tu prends un café à deux sous parmi les malheureuxTu es la nuit dans un grand restaurant

Ces femmes ne sont pas méchantes elles ont des soucis cependant

Toutes même la plus laide a fait souffrir son amantElle est la fille d’un sergent de ville de Jersey

Ses mains que je n’avais pas vues sont dures et gercées

J’ai une pitié immense pour les coutures de son ventre

J’humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible ma bouche

Tu es seul le matin va venir

Les laitiers font tinter leurs bidons dans les ruesLa nuit s’éloigne ainsi qu’une belle Métive

C’est Ferdine la fausse ou Léa l’attentiveEt tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau-de-vieTu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied

Dormir parmi tes fétiches d’Océanie et de Guinée

Ils sont des Christ d’une autre forme et d’une autre croyance

Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérancesAdieu Adieu

Soleil cou coupé

Alcools, 1913

- Philippe Tancelin, Ces mots sans chair - 21 mai 2025

- Jean-Paul Gavard-Perret, Peau d’Anne - 6 mai 2025

- Ce qui reste, le ressac numérique d’une poésie en partage - 6 mai 2025

- Terre à ciel : constellations pour une poésie d’aujourd’hui - 6 mai 2025

- Francopolis : la poésie en archipel - 6 mai 2025

- La passe-frontière des étoiles : Rencontre avec Cécile Oumhani - 6 mai 2025

- Au fil des mots : Rencontre avec Catherine Pont-Humbert - 6 mars 2025

- Gabriela Mistral : voix une et pluri-elles - 6 janvier 2025

- Les Cahiers de Tinbad : interview avec Guillaume Basquin - 6 janvier 2025

- Modern Poetry in Translation : Un pont entre les langues et les cultures - 6 janvier 2025

- Antoine Loriant, provençale - 6 novembre 2024

- Revue Ce qui reste, revue de poésie contemporaine - 6 septembre 2024

- Salah Al Hamdani : de Bagdad, il reste le poème - 30 août 2024

- Le Bruit des mots n°4 : Regrd sur la Poésie Nativ American — Entretien avec Béatrice Machet - 6 mai 2024

- Contre-Allées, revue de poésie contemporaine, Sommaire 48, Automne 2023 - 6 mai 2024

- Gong, revue francophone de haïku, n°81, octobre — décembre 2023 - 6 mai 2024

- Entretien avec Abdellatif Laâbi - 6 mai 2024

- Bluma Finkelstein, la leçon suprême - 6 mai 2024

- Par-dessus la guerre, la poésie : entretien avec Gili Haimovich - 6 mai 2024

- Sandra Santos, Du Portugal au Brésil… En silence - 6 mars 2024

- Les couleurs du poème : entretien avec Germain Roesz - 6 mars 2024

- Une maison pour la Poésie 4 : La Péninsule — Maison de Poésie en Cotentin : entretien avec Adeline Miermont Giustinati - 6 mars 2024

- ANIMAL — POÉSIE D’AUJOURD’HUI | HIVER 2023 - 6 mars 2024

- Revue A L’Index n°48 - 6 mars 2024

- DOC(K)S, la Revue : Entretien avec François M. - 6 mars 2024

- IN PRINCIPIO ERAT VERBUM. UKRAINE : LA POÉSIE EN GUERRE - 6 mars 2024

- Escales des Lettres : un printemps permanent ! - 6 mars 2024

- Paul Vidal, Mélodie des Villes et des temps, petit recueil - 6 mars 2024

- Poésie et philosophie : des amants terribles — Entretien avec Philippe Tancelin - 6 janvier 2024

- Nous avons perdu Michel Cosem, ne perdons pas Encres Vives ! Rencontre avec Eric Chassefière - 6 janvier 2024

- Entretien avec Pascal Boulanger — La philosophie, on devrait, pour bien faire, ne l’écrire qu’en poème. Ludwig Wittgenstein - 6 janvier 2024

- Poésie et philosophie, une Traversée du silence — entretien avec Jean-yves Guigot - 6 janvier 2024

- La chaosthétique d’Edouard Glissant : entretien avec Aliocha Wald Lasowski - 6 janvier 2024

- La philosophie pense la poésie, la poésie pense la philosophie : entretien avec Guillaume Métayer - 6 janvier 2024

- Le Salon de la Revue : pour sa 34ème édition ! - 6 novembre 2023

- La poésie, le Scriptorium, la paix… FAIRE PAROLE ENSEMBLE ! Entretien avec Dominique Sorrente - 6 novembre 2023

- Dans le corps irrésolu du poème : entretien avec Francis Coffinet — Le bruit des mots n°4 - 1 novembre 2023

- Rencontre avec Cécile Guivarch : De la terre au ciel - 30 octobre 2023

- Revue OuPoLi — Entretien avec Miguel Ángel Real - 29 octobre 2023

- Anne-Laure Lussou, Quelques… tiens (extraits), suivi de Plus loin que nos paupières - 28 octobre 2023

- Laurence Lépine, Affleurements ( extraits) - 28 octobre 2023

- Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix - 8 octobre 2023

- Pinar Selek, Lettre ouverte contre horizon fermé - 6 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Terres de Femmes - 6 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Ubu - 6 septembre 2023

- Cécile Oumhani, Les vivants et les morts - 5 septembre 2023

- BÉATRICE BONHOMME, une couronne sur les genoux - 5 septembre 2023

- Une voix pour la liberté : Somaia Ramish - 5 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Poèmes - 5 septembre 2023

- Claude Ber : Célébration de l’espèce — l’insoumission irréductible du poème - 5 septembre 2023

- Rencontre avec Fawzia Zouari : Écrire par dessus les frontières - 5 septembre 2023

- Questions à Claude Ber - 6 juillet 2023

- Avis de naissance ! Carabosse, une nouvelle revue de poésie - 6 juillet 2023

- Machinations pour un dernier opus : FPM hors série - 6 juillet 2023

- L’Intranquille fête ses dix ans - 6 juillet 2023

- Ilse au bout du monde - 6 juillet 2023

- Valéry Meynadier, Le Dit d’Eurydice - 21 juin 2023

- hélas! au berceau : entretien avec Matthieu Limosino - 6 mai 2023

- Les Mots nus : entretien avec Rouda - 6 mai 2023

- Le Bruit des mots n°3 — Entretien avec Alain Marc : la trans-mission de la littérature - 6 mai 2023

- La Traductière, Revue internationale de poésie et art visuel, n°39 - 5 mai 2023

- Enseigner la poésie : un éveil au silence — entretien avec Géry Lamarre - 5 mai 2023

- Appel’action pour une trans-mission du poëme : entretien avec Julien Blaine - 2 mai 2023

- Gwen Garnier-Duguy, Livre d’or - 22 avril 2023

- Dato Magradze, La Terre féconde - 6 avril 2023

- Verso de printemps : Ombre et lumière ! - 20 mars 2023

- Radu Bata, Le Blues Roumain, Anthologie implausible de poésies - 20 mars 2023

- À la racine de la Terre : une poétique — Entretien avec Régis Poulet - 5 mars 2023

- Spered Gouez, l’Esprit sauvage, n°28/31ème année : L’Incertitude pour principe - 3 mars 2023

- Reha Yünlüel, à travers les images… - 6 janvier 2023

- Autour des éditions Unicité - 5 janvier 2023

- Poésie is not dead : Réanimation poétique jusqu’à nouvel ordre ! Entretien avec François M. - 5 janvier 2023

- Machinations pour un dernier opus : FPM hors série - 5 janvier 2023

- Une maison pour la Poésie 1 : Annie Estèves — Maison de poésie Jean Joubert de Montpellier - - 5 janvier 2023

- Lili Frikh, Tu t’appelles comment et autres poèmes - 6 novembre 2022

- Robert Lobet : les Éditions De La Margeride, lieu du poème - 4 novembre 2022

- Du Livre Pauvre au Livre d’Artiste : la poésie visuelle de Ghislaine Lejard - 4 novembre 2022

- Avis de naissance ! Carabosse, une nouvelle revue de poésie - 4 novembre 2022

- Revue Contre-allées — revue de poésie contemporaine, n°46, automne 2022 - 4 novembre 2022

- Bernard Dumerchez, quarante ans de livres pour l’éternité - 3 novembre 2022

- Les livres d’artistes des éditions Transignum : du manuscrit au palimpseste - 31 octobre 2022

- La ponctuation, du point final au point d’infini : entretien avec Eric Poindron. - 4 septembre 2022

- Muriel Couteau Mauger, L’Amie - 26 août 2022

- Mariela Cordero, Transfigurer est un pays que tu aimes - 26 août 2022

- Numéro d’été : Best off des pages que vous avez aimées durant cette année 2021/2022 - 6 juillet 2022

- Le Japon des Chroniques du çà et là n°18 - 6 juillet 2022

- Charles Pennequin est dedans le poème même - 6 juillet 2022

- La Revue des revues - 2 juillet 2022

- La revue Voix n°6 - 2 juillet 2022

- Le Marché de la Poésie d’après : rencontre avec Vincent Gimeno-Pons - 1 juillet 2022

- Poésie syrienne, Mon corps est mon pays - 1 juillet 2022

- Un printemps en poésie chez Gallimard : Etienne Faure, Anna Ayanoglou, Daniel Kay - 21 juin 2022

- La Revue des revues - 21 juin 2022

- Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien - 6 juin 2022

- Les revues, du papier à la toile - 5 mai 2022

- La poésie a pour demeure les sculptures d’italo Lanfredini - 5 mai 2022

- Femmes de parole, paroles de femmes - 4 mai 2022

- Une Ent’revue‑s avec André Chabin - 3 mai 2022

- Le Printemps des Poètes : l’éphémère immuable - 5 mars 2022

- Nohad Salameh, Baalbek les demeures sacrificielles - 5 mars 2022

- I Vagabondi n°2 — Revue de création des deux rives de la Méditerranée - 5 mars 2022

- Charles Pennequin, du vivant extrêmophile au devenir des poètes-poissons - 4 mars 2022

- Francopolis, 170ème Édition : Janvier-Février 2022 - 21 février 2022

- Ara Alexandre Shishmanian, Orphée lunaire, Mi-graines - 20 février 2022

- Davide Napoli, Les Ombres du vide - 6 février 2022

- Jean-Luc Favre Reymond, Petit traité de l’insignifiance - 21 janvier 2022

- Claude Ber, Mues — Le bruit des mots n°1 - 6 janvier 2022

- Ian Monk, oulipien dans la forme - 5 janvier 2022

- La revue Voix n°6 - 5 janvier 2022

- Jeanine Baude, Les vagues lui appartiennent - 28 décembre 2021

- Jean-Luc Favre Reymond, Les Versets kaoniques, Journal I - 4 décembre 2021

- Le Marché de la Poésie d’après : rencontre avec Vincent Gimeno-Pons - 6 novembre 2021

- Portulan bleu n°36 - 6 novembre 2021

- La poésie, En ce siècle cloué au présent - 5 novembre 2021

- Charles Pennequin est dedans le poème même - 6 septembre 2021

- Autour des éditions Unicité : Etienne Ruhaud et Eric Dubois - 6 septembre 2021

- Bonnie Tchien Hwen-Ying : Le corps du silence - 6 septembre 2021

- Miroitement sur terre de la petite flaque d’eau de Christophe Jubien - 5 juillet 2021

- La quatrième dimension du signe - 4 juillet 2021

- La revue Le Ortique accueille Marceline Desbordes-Valmore - 30 juin 2021

- Poesia Revelada, revue nomade - 21 mai 2021

- Le Lieu-dit L’Ail des ours - 21 mai 2021

- L’Intranquille fête ses dix ans - 6 mai 2021

- Dominique Sampiero : Lettre de verre est le poème - 6 mai 2021

- Marc Tison : Sons et poésies qui s’enlacent - 6 mai 2021

- Dominique Sampiero & Joël Leick, L’Autre moitié de ton corps - 6 avril 2021

- Les Hommes sans Epaules n°51, dédié à Elodia Zaragoza Turki - 6 avril 2021

- La gazette de Lurs n°46 - 6 avril 2021

- Pascal Boulanger, L’Intime dense - 21 mars 2021

- Entre les lignes entre les mots - 21 mars 2021

- Un don des mots dans les mots, est traduire : entretien avec Marilyne Bertoncini - 6 mars 2021

- Les brodèmes d’Ekaterina Igorovna - 6 mars 2021

- Le Japon des Chroniques du çà et là n°18 - 6 mars 2021

- Revue Phœnix n°34 - 21 janvier 2021

- Jean-Louis Bergère, un chanteur dans le silence - 5 janvier 2021

- Jeanne davy, miroir des femmes du jazz - 5 janvier 2021

- Le féminin pluriel de l’Atelier de l’Agneau - 5 janvier 2021

- L’eau bleue du poème de Béatrice Marchal - 21 décembre 2020

- Sabine Venaruzzo, Et maintenant, j’attends - 6 décembre 2020

- Muriel Augry, Ne me dérêve pas - 26 novembre 2020

- Eva-Maria Berg, Pour la lumière dans l’espace, illustrations de Matthieu Louvier - 6 novembre 2020

- La petite Ficelle ombilicale du Poème - 6 novembre 2020

- « États généraux permanents » de l’urgence : entretien avec Yves Boudier et Vincent Gimeno-Pons - 6 novembre 2020

- Des liens de liens : Poésie à la une - 6 novembre 2020

- Davide Napoli, Le Lapsus de l’ombre - 6 octobre 2020

- Pile ou face ou la contingence révélatrice - 6 septembre 2020

- Diérèse n°78 : Poésie et Littérature ! - 6 septembre 2020

- Georges de Rivas, La beauté Eurydice, Sept Chants pour le Retour d’Eurydice - 6 juin 2020

- Anthologie Le Courage des vivants - 21 mai 2020

- Daniel Ziv, Ce n’est rien que des mots sur les Poèmes du vide. - 6 mai 2020

- Les Ailes Ardentes de Rodrigo Ramis - 6 mai 2020

- Des revues numériques à la page - 6 mai 2020

- Les Cahiers littéraires des Hommes sans épaules - 6 mai 2020

- Mouvements pour un décollage dans les étincelles - 2 mai 2020

- Marc Tison, L’Affolement des courbes - 21 avril 2020

- Bruno Doucey, Terre de femmes, 150 ans de poésie féminine en Haïti - 6 avril 2020

- Barry Wallenstein, Tony’s blues, textes choisis et traduits par Marilyne Bertoncini, gravures Hélène Bautista - 21 mars 2020

- Ilse au bout du monde - 6 mars 2020

- Marilyne Bertoncini, La Noyée d’Onagawa - 6 mars 2020

- Entre les lignes entre les mots - 6 mars 2020

- Les Chroniques du Çà et là n°16 : Poèmes au féminin - 6 mars 2020

- Philippe Thireau, Melancholia - 26 février 2020

- Le chant du Cygne n’est pas pour demain - 5 février 2020

- Encres vives n°492, Claire Légat : Poésie des limites et limites de la poésie - 5 janvier 2020

- Traversées poétiques - 5 janvier 2020

- Marc Alyn & Nohad Salameh, Ma menthe à l’aube mon amante, correspondance amoureuse - 6 décembre 2019

- Oxmo Puccino, Mines de cristal - 6 novembre 2019

- Wanda Mihuleac et Alain Snyers, Roumpfs - 6 novembre 2019

- Gérard Baste : Plus rien à dire ? - 6 novembre 2019

- Revue Texture, encore un peu de lui : Michel Baglin - 6 septembre 2019

- La lettre sous le bruit n°45 : hommage à Rémy Durand - 6 septembre 2019

- Eric Dubois, L’Homme qui entendait des voix - 6 septembre 2019

- Murielle Compère-Demarcy, Alchimiste du soleil pulvérisé - 1 septembre 2019

- Rencontre avec Saleh Diab - 6 juillet 2019

- Un papillon dans ma boîte aux lettres : Libelle - 4 juin 2019

- Revue Nu(e) N°69 - 4 juin 2019

- Entretien avec Philippe Barrot - 4 juin 2019

- Philippe Thireau, Je te massacrerai mon coeur - 4 juin 2019

- Lichen, premier signe de vie à revenir… - 4 mai 2019

- Marc Alyn, T’ang Hayden, T’ang l’obscur, Mémorial de l’encre - 4 mai 2019

- “Face aux verrous”, les étudiants du Master de Lettres Modernes de L’Université de Caen - 4 mai 2019

- Rencontre avec Marc Tison - 4 avril 2019

- Editions Wallâda, la princesse rebelle - 4 avril 2019

- Jean-Marc Barrier, l’autre versant de la montagne - 4 avril 2019

- Pourquoi viens-tu si tard, enfin ! - 29 mars 2019

- L’intranquille de printemps… - 28 mars 2019

- Le Manoir disparu : entretien avec Maggy de Coster - 3 mars 2019

- Marc Tison, Des nuits au mixer - 3 mars 2019

- Revue Teste XXX : Véhicule anonyme - 3 février 2019

- Entretien avec Alain Brissiaud : le présent de la Poésie - 3 février 2019

- Rencontre avec Angèle Paoli - 3 février 2019

- Florilège 2018 des Editions Tarmac : l’Art comme Copeaux contre la barbarie. - 3 février 2019

- Revue L’Hôte - 4 janvier 2019

- Les anthologies à entête des Hommes sans Épaules - 4 janvier 2019

- Poésie syrienne, Mon corps est mon pays - 4 décembre 2018

- Les Langues de Christine Durif-Bruckert - 3 décembre 2018

- L’Intranquille - 3 décembre 2018

- Lettre à Guillaume Apollinaire - 5 novembre 2018

- Gwen Garnier-Duguy, Alphabétique d’aujourd’hui - 5 novembre 2018

- Richard Soudée : deux Lys sur le balcon - 5 novembre 2018