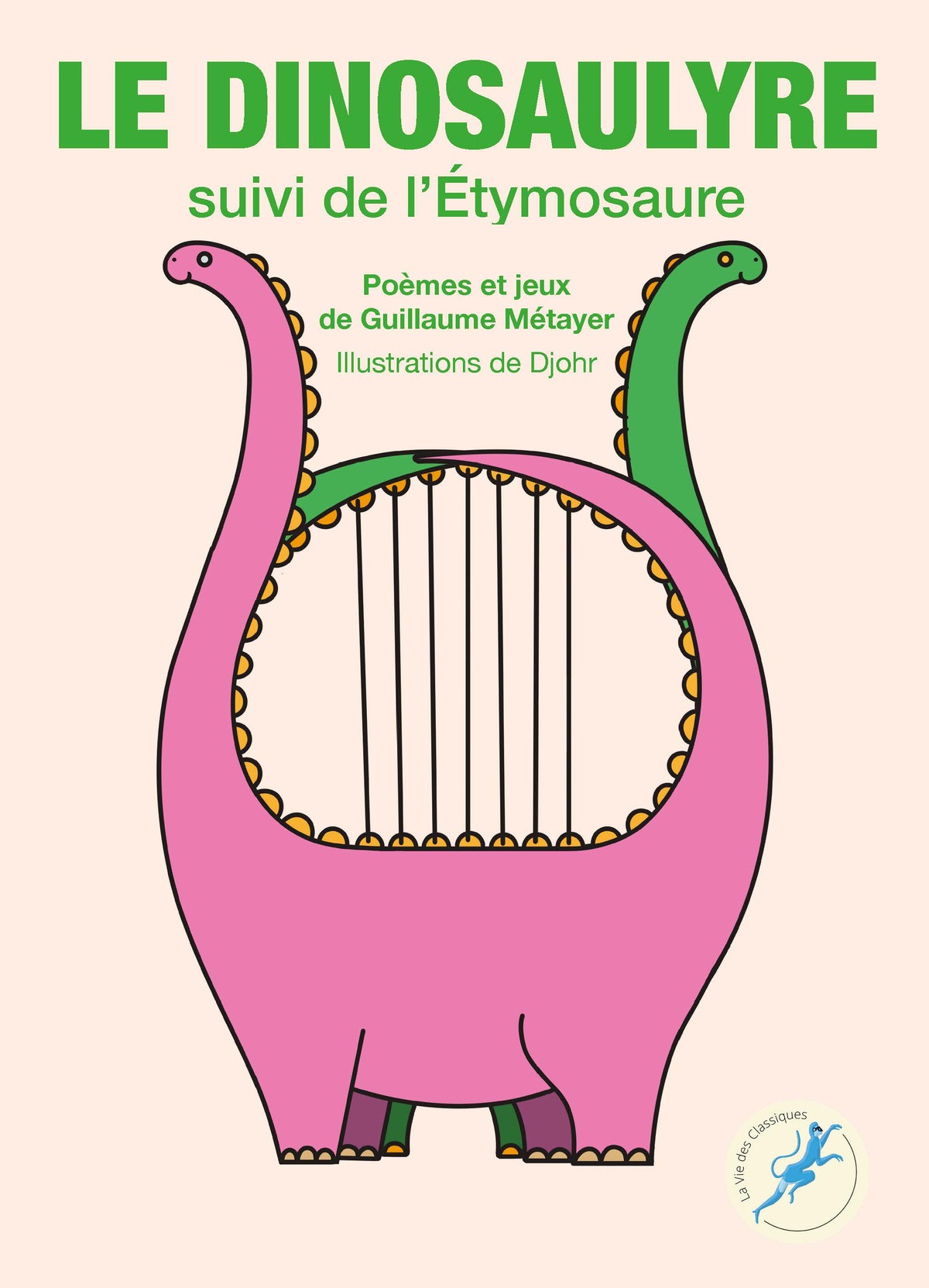

Guillaume Métayer, poète et traducteur, nourrit son écriture d’un dialogue constant avec les voix du passé et les présences qui nous accompagnent. Amis devenus explorait la manière dont l’amitié, la mémoire et la lecture façonnent une sensibilité et une langue. Avec Dinosaulyre, son nouveau livre, il poursuit cette réflexion en jouant sur les temps, les rythmes, les survivances, et sur ce que la poésie peut encore dire dans notre époque. Nous allons évoquer ensemble ce lien entre héritage et invention, entre fidélité et métamorphose, au cœur de son travail poétique.

Guillaume Métayer, Amis devenus, La Rumeur libre, 2025, 144 pages, 18 €.

Guillaume Métayer, Le Dinosaulyre suivi de L’Étymosaure, 2025, Les Belles Lettres, 96 pages, 11 €.

Présentation de l’auteur

- Bernard Grasset , Et le vent sur la terre des hommes - 23 novembre 2025

- Entre Plovdiv et le monde : Rencontre avec Anton Baev - 6 novembre 2025

- Archéologie du présent : entretien avec Guillaume Métayer - 6 novembre 2025

- Quand on me pose la question : entretien avec Ghislaine Lejard - 6 septembre 2025

- Philippe Tancelin, Ces mots sans chair - 21 mai 2025

- Jean-Paul Gavard-Perret, Peau d’Anne - 6 mai 2025

- Ce qui reste, le ressac numérique d’une poésie en partage - 6 mai 2025

- Terre à ciel : constellations pour une poésie d’aujourd’hui - 6 mai 2025

- Francopolis : la poésie en archipel - 6 mai 2025

- La passe-frontière des étoiles : Rencontre avec Cécile Oumhani - 6 mai 2025

- Au fil des mots : Rencontre avec Catherine Pont-Humbert - 6 mars 2025

- Gabriela Mistral : voix une et pluri-elles - 6 janvier 2025

- Les Cahiers de Tinbad : interview avec Guillaume Basquin - 6 janvier 2025

- Modern Poetry in Translation : Un pont entre les langues et les cultures - 6 janvier 2025

- Antoine Loriant, provençale - 6 novembre 2024

- Revue Ce qui reste, revue de poésie contemporaine - 6 septembre 2024

- Salah Al Hamdani : de Bagdad, il reste le poème - 30 août 2024

- Le Bruit des mots n°4 : Regrd sur la Poésie Nativ American — Entretien avec Béatrice Machet - 6 mai 2024

- Contre-Allées, revue de poésie contemporaine, Sommaire 48, Automne 2023 - 6 mai 2024

- Gong, revue francophone de haïku, n°81, octobre — décembre 2023 - 6 mai 2024

- Entretien avec Abdellatif Laâbi - 6 mai 2024

- Bluma Finkelstein, la leçon suprême - 6 mai 2024

- Par-dessus la guerre, la poésie : entretien avec Gili Haimovich - 6 mai 2024

- Sandra Santos, Du Portugal au Brésil… En silence - 6 mars 2024

- Les couleurs du poème : entretien avec Germain Roesz - 6 mars 2024

- Une maison pour la Poésie 4 : La Péninsule — Maison de Poésie en Cotentin : entretien avec Adeline Miermont Giustinati - 6 mars 2024

- ANIMAL — POÉSIE D’AUJOURD’HUI | HIVER 2023 - 6 mars 2024

- Revue A L’Index n°48 - 6 mars 2024

- DOC(K)S, la Revue : Entretien avec François M. - 6 mars 2024

- IN PRINCIPIO ERAT VERBUM. UKRAINE : LA POÉSIE EN GUERRE - 6 mars 2024

- Escales des Lettres : un printemps permanent ! - 6 mars 2024

- Paul Vidal, Mélodie des Villes et des temps, petit recueil - 6 mars 2024

- Poésie et philosophie : des amants terribles — Entretien avec Philippe Tancelin - 6 janvier 2024

- Nous avons perdu Michel Cosem, ne perdons pas Encres Vives ! Rencontre avec Eric Chassefière - 6 janvier 2024

- Entretien avec Pascal Boulanger — La philosophie, on devrait, pour bien faire, ne l’écrire qu’en poème. Ludwig Wittgenstein - 6 janvier 2024

- Poésie et philosophie, une Traversée du silence — entretien avec Jean-yves Guigot - 6 janvier 2024

- La chaosthétique d’Edouard Glissant : entretien avec Aliocha Wald Lasowski - 6 janvier 2024

- La philosophie pense la poésie, la poésie pense la philosophie : entretien avec Guillaume Métayer - 6 janvier 2024

- Le Salon de la Revue : pour sa 34ème édition ! - 6 novembre 2023

- La poésie, le Scriptorium, la paix… FAIRE PAROLE ENSEMBLE ! Entretien avec Dominique Sorrente - 6 novembre 2023

- Dans le corps irrésolu du poème : entretien avec Francis Coffinet — Le bruit des mots n°4 - 1 novembre 2023

- Rencontre avec Cécile Guivarch : De la terre au ciel - 30 octobre 2023

- Revue OuPoLi — Entretien avec Miguel Ángel Real - 29 octobre 2023

- Anne-Laure Lussou, Quelques… tiens (extraits), suivi de Plus loin que nos paupières - 28 octobre 2023

- Laurence Lépine, Affleurements ( extraits) - 28 octobre 2023

- Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix - 8 octobre 2023

- Pinar Selek, Lettre ouverte contre horizon fermé - 6 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Terres de Femmes - 6 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Ubu - 6 septembre 2023

- Cécile Oumhani, Les vivants et les morts - 5 septembre 2023

- BÉATRICE BONHOMME, une couronne sur les genoux - 5 septembre 2023

- Une voix pour la liberté : Somaia Ramish - 5 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Poèmes - 5 septembre 2023

- Claude Ber : Célébration de l’espèce — l’insoumission irréductible du poème - 5 septembre 2023

- Rencontre avec Fawzia Zouari : Écrire par dessus les frontières - 5 septembre 2023

- Questions à Claude Ber - 6 juillet 2023

- Avis de naissance ! Carabosse, une nouvelle revue de poésie - 6 juillet 2023

- Machinations pour un dernier opus : FPM hors série - 6 juillet 2023

- L’Intranquille fête ses dix ans - 6 juillet 2023

- Ilse au bout du monde - 6 juillet 2023

- Valéry Meynadier, Le Dit d’Eurydice - 21 juin 2023

- hélas! au berceau : entretien avec Matthieu Limosino - 6 mai 2023

- Les Mots nus : entretien avec Rouda - 6 mai 2023

- Le Bruit des mots n°3 — Entretien avec Alain Marc : la trans-mission de la littérature - 6 mai 2023

- La Traductière, Revue internationale de poésie et art visuel, n°39 - 5 mai 2023

- Enseigner la poésie : un éveil au silence — entretien avec Géry Lamarre - 5 mai 2023

- Appel’action pour une trans-mission du poëme : entretien avec Julien Blaine - 2 mai 2023

- Gwen Garnier-Duguy, Livre d’or - 22 avril 2023

- Dato Magradze, La Terre féconde - 6 avril 2023

- Verso de printemps : Ombre et lumière ! - 20 mars 2023

- Radu Bata, Le Blues Roumain, Anthologie implausible de poésies - 20 mars 2023

- À la racine de la Terre : une poétique — Entretien avec Régis Poulet - 5 mars 2023

- Spered Gouez, l’Esprit sauvage, n°28/31ème année : L’Incertitude pour principe - 3 mars 2023

- Reha Yünlüel, à travers les images… - 6 janvier 2023

- Autour des éditions Unicité - 5 janvier 2023

- Poésie is not dead : Réanimation poétique jusqu’à nouvel ordre ! Entretien avec François M. - 5 janvier 2023

- Machinations pour un dernier opus : FPM hors série - 5 janvier 2023

- Une maison pour la Poésie 1 : Annie Estèves — Maison de poésie Jean Joubert de Montpellier - - 5 janvier 2023

- Lili Frikh, Tu t’appelles comment et autres poèmes - 6 novembre 2022

- Robert Lobet : les Éditions De La Margeride, lieu du poème - 4 novembre 2022

- Du Livre Pauvre au Livre d’Artiste : la poésie visuelle de Ghislaine Lejard - 4 novembre 2022

- Avis de naissance ! Carabosse, une nouvelle revue de poésie - 4 novembre 2022

- Revue Contre-allées — revue de poésie contemporaine, n°46, automne 2022 - 4 novembre 2022

- Bernard Dumerchez, quarante ans de livres pour l’éternité - 3 novembre 2022

- Les livres d’artistes des éditions Transignum : du manuscrit au palimpseste - 31 octobre 2022

- La ponctuation, du point final au point d’infini : entretien avec Eric Poindron. - 4 septembre 2022

- Muriel Couteau Mauger, L’Amie - 26 août 2022

- Mariela Cordero, Transfigurer est un pays que tu aimes - 26 août 2022

- Numéro d’été : Best off des pages que vous avez aimées durant cette année 2021/2022 - 6 juillet 2022

- Le Japon des Chroniques du çà et là n°18 - 6 juillet 2022

- Charles Pennequin est dedans le poème même - 6 juillet 2022

- La Revue des revues - 2 juillet 2022

- La revue Voix n°6 - 2 juillet 2022

- Le Marché de la Poésie d’après : rencontre avec Vincent Gimeno-Pons - 1 juillet 2022

- Poésie syrienne, Mon corps est mon pays - 1 juillet 2022

- Un printemps en poésie chez Gallimard : Etienne Faure, Anna Ayanoglou, Daniel Kay - 21 juin 2022

- La Revue des revues - 21 juin 2022

- Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien - 6 juin 2022

- Les revues, du papier à la toile - 5 mai 2022

- La poésie a pour demeure les sculptures d’italo Lanfredini - 5 mai 2022

- Femmes de parole, paroles de femmes - 4 mai 2022

- Une Ent’revue‑s avec André Chabin - 3 mai 2022

- Le Printemps des Poètes : l’éphémère immuable - 5 mars 2022

- Nohad Salameh, Baalbek les demeures sacrificielles - 5 mars 2022

- I Vagabondi n°2 — Revue de création des deux rives de la Méditerranée - 5 mars 2022

- Charles Pennequin, du vivant extrêmophile au devenir des poètes-poissons - 4 mars 2022

- Francopolis, 170ème Édition : Janvier-Février 2022 - 21 février 2022

- Ara Alexandre Shishmanian, Orphée lunaire, Mi-graines - 20 février 2022

- Davide Napoli, Les Ombres du vide - 6 février 2022

- Jean-Luc Favre Reymond, Petit traité de l’insignifiance - 21 janvier 2022

- Claude Ber, Mues — Le bruit des mots n°1 - 6 janvier 2022

- Ian Monk, oulipien dans la forme - 5 janvier 2022

- La revue Voix n°6 - 5 janvier 2022

- Jeanine Baude, Les vagues lui appartiennent - 28 décembre 2021

- Jean-Luc Favre Reymond, Les Versets kaoniques, Journal I - 4 décembre 2021

- Le Marché de la Poésie d’après : rencontre avec Vincent Gimeno-Pons - 6 novembre 2021

- Portulan bleu n°36 - 6 novembre 2021

- La poésie, En ce siècle cloué au présent - 5 novembre 2021

- Charles Pennequin est dedans le poème même - 6 septembre 2021

- Autour des éditions Unicité : Etienne Ruhaud et Eric Dubois - 6 septembre 2021

- Bonnie Tchien Hwen-Ying : Le corps du silence - 6 septembre 2021

- Miroitement sur terre de la petite flaque d’eau de Christophe Jubien - 5 juillet 2021

- La quatrième dimension du signe - 4 juillet 2021

- La revue Le Ortique accueille Marceline Desbordes-Valmore - 30 juin 2021

- Poesia Revelada, revue nomade - 21 mai 2021

- Le Lieu-dit L’Ail des ours - 21 mai 2021

- L’Intranquille fête ses dix ans - 6 mai 2021

- Dominique Sampiero : Lettre de verre est le poème - 6 mai 2021

- Marc Tison : Sons et poésies qui s’enlacent - 6 mai 2021

- Dominique Sampiero & Joël Leick, L’Autre moitié de ton corps - 6 avril 2021

- Les Hommes sans Epaules n°51, dédié à Elodia Zaragoza Turki - 6 avril 2021

- La gazette de Lurs n°46 - 6 avril 2021

- Pascal Boulanger, L’Intime dense - 21 mars 2021

- Entre les lignes entre les mots - 21 mars 2021

- Un don des mots dans les mots, est traduire : entretien avec Marilyne Bertoncini - 6 mars 2021

- Les brodèmes d’Ekaterina Igorovna - 6 mars 2021

- Le Japon des Chroniques du çà et là n°18 - 6 mars 2021

- Revue Phœnix n°34 - 21 janvier 2021

- Jean-Louis Bergère, un chanteur dans le silence - 5 janvier 2021

- Jeanne davy, miroir des femmes du jazz - 5 janvier 2021

- Le féminin pluriel de l’Atelier de l’Agneau - 5 janvier 2021

- L’eau bleue du poème de Béatrice Marchal - 21 décembre 2020

- Sabine Venaruzzo, Et maintenant, j’attends - 6 décembre 2020

- Muriel Augry, Ne me dérêve pas - 26 novembre 2020

- Eva-Maria Berg, Pour la lumière dans l’espace, illustrations de Matthieu Louvier - 6 novembre 2020

- La petite Ficelle ombilicale du Poème - 6 novembre 2020

- « États généraux permanents » de l’urgence : entretien avec Yves Boudier et Vincent Gimeno-Pons - 6 novembre 2020

- Des liens de liens : Poésie à la une - 6 novembre 2020

- Davide Napoli, Le Lapsus de l’ombre - 6 octobre 2020

- Pile ou face ou la contingence révélatrice - 6 septembre 2020

- Diérèse n°78 : Poésie et Littérature ! - 6 septembre 2020

- Georges de Rivas, La beauté Eurydice, Sept Chants pour le Retour d’Eurydice - 6 juin 2020

- Anthologie Le Courage des vivants - 21 mai 2020

- Daniel Ziv, Ce n’est rien que des mots sur les Poèmes du vide. - 6 mai 2020

- Les Ailes Ardentes de Rodrigo Ramis - 6 mai 2020

- Des revues numériques à la page - 6 mai 2020

- Les Cahiers littéraires des Hommes sans épaules - 6 mai 2020

- Mouvements pour un décollage dans les étincelles - 2 mai 2020

- Marc Tison, L’Affolement des courbes - 21 avril 2020

- Bruno Doucey, Terre de femmes, 150 ans de poésie féminine en Haïti - 6 avril 2020

- Barry Wallenstein, Tony’s blues, textes choisis et traduits par Marilyne Bertoncini, gravures Hélène Bautista - 21 mars 2020

- Ilse au bout du monde - 6 mars 2020

- Marilyne Bertoncini, La Noyée d’Onagawa - 6 mars 2020

- Entre les lignes entre les mots - 6 mars 2020

- Les Chroniques du Çà et là n°16 : Poèmes au féminin - 6 mars 2020

- Philippe Thireau, Melancholia - 26 février 2020

- Le chant du Cygne n’est pas pour demain - 5 février 2020

- Encres vives n°492, Claire Légat : Poésie des limites et limites de la poésie - 5 janvier 2020

- Traversées poétiques - 5 janvier 2020

- Marc Alyn & Nohad Salameh, Ma menthe à l’aube mon amante, correspondance amoureuse - 6 décembre 2019

- Oxmo Puccino, Mines de cristal - 6 novembre 2019

- Wanda Mihuleac et Alain Snyers, Roumpfs - 6 novembre 2019

- Gérard Baste : Plus rien à dire ? - 6 novembre 2019

- Revue Texture, encore un peu de lui : Michel Baglin - 6 septembre 2019

- La lettre sous le bruit n°45 : hommage à Rémy Durand - 6 septembre 2019

- Eric Dubois, L’Homme qui entendait des voix - 6 septembre 2019

- Murielle Compère-Demarcy, Alchimiste du soleil pulvérisé - 1 septembre 2019

- Rencontre avec Saleh Diab - 6 juillet 2019

- Un papillon dans ma boîte aux lettres : Libelle - 4 juin 2019

- Revue Nu(e) N°69 - 4 juin 2019

- Entretien avec Philippe Barrot - 4 juin 2019

- Philippe Thireau, Je te massacrerai mon coeur - 4 juin 2019

- Lichen, premier signe de vie à revenir… - 4 mai 2019

- Marc Alyn, T’ang Hayden, T’ang l’obscur, Mémorial de l’encre - 4 mai 2019

- “Face aux verrous”, les étudiants du Master de Lettres Modernes de L’Université de Caen - 4 mai 2019

- Rencontre avec Marc Tison - 4 avril 2019

- Editions Wallâda, la princesse rebelle - 4 avril 2019

- Jean-Marc Barrier, l’autre versant de la montagne - 4 avril 2019

- Pourquoi viens-tu si tard, enfin ! - 29 mars 2019

- L’intranquille de printemps… - 28 mars 2019

- Le Manoir disparu : entretien avec Maggy de Coster - 3 mars 2019

- Marc Tison, Des nuits au mixer - 3 mars 2019

- Revue Teste XXX : Véhicule anonyme - 3 février 2019

- Entretien avec Alain Brissiaud : le présent de la Poésie - 3 février 2019

- Rencontre avec Angèle Paoli - 3 février 2019

- Florilège 2018 des Editions Tarmac : l’Art comme Copeaux contre la barbarie. - 3 février 2019

- Revue L’Hôte - 4 janvier 2019

- Les anthologies à entête des Hommes sans Épaules - 4 janvier 2019

- Poésie syrienne, Mon corps est mon pays - 4 décembre 2018

- Les Langues de Christine Durif-Bruckert - 3 décembre 2018