Autour de Tristan Felix, Laura Vazquez, France Burghelle Rey, Collectif de l’Atelier du Bocage.

Un appareil paratextuel qui soutient l’univers sémantique dessiné par le titre du recueil, Sorts : la couverture de ce petit livre, en noir et blanc, propose une illustration qui donne à voir l’au-delà d’une réalité appréhendée par l’artiste peintre Isabelle Clément. Travail sur la matière et restitution d’une émotion, les paysages peints révèlent la respiration de ce que recèle une nature dont le support est saisi dans son immanence. La quatrième de couverture propose un extrait du texte liminaire :

« Jette-toi du haut qui penche

à six faces débraillées

Mets bas ton ciel criblé d’oiseaux

L’inepte féérie compte sur les osselets

Pour saisir l’identique sous l’autre

Quel sort cueille quoi de rare ?

Son coup sonne au cou du condamné

Il n’en rit qu’à la pointe des pieds

Qu’il a de boue tiède oints

Pour s’absenter

Du sol »

La langue de Tristan Félix ne peut être autrement illustrée que par ce morceau tiré du tout premier texte du recueil. Un emploi syntaxique déstructuré qui permet au poète de mettre en exergue les signifiants, de secouer le sens protocolaire des mots et de créer un univers fait d’images et rythmé par des assonances et des allitérations. L’espace scripto visuel est lui aussi mis à contribution dans la création de cet univers poétique inédit. Et le propos de l’artiste est merveilleusement servi par ces dispositifs, car en effet le rythme ainsi créé et l’emploi d’un vocabulaire dont les acceptions usuelles sont malmenées par le travail syntaxique sont de nature à rendre compte de cette perpétuelle posture à la marge d’exister. L’énonciateur propose une vision au vitriol du réel, et prend la parole au nom d’une humanité portée par l’emploi des pronoms personnels.

« vous tous autant que nuls

êtes invités à

coucher sur bitume :

soi ou l’autre

qualité

suture

matricule

profil bas

se rendre au grand hachoir

sa viande en sac

doigt sur couture

fuite inutile. Stop.

et sur le pont de corde

à bout d’abîme

l’homme cousu attend

sa danseuse araignée qui l’étourdira »

L’évocation de la mort qui sous tend nombre de textes jouxte le constat d’une impuissance à conjurer le sort auquel est soumis l’être humain que rien ne semble pouvoir mener vers un avenir fait d’espoir.

« il fait lent la rame

à trace de l’eau

ont-ils sué les moines à tirer

à tisser la nappe visqueuse

sous leurs genoux !

désormais la toile

aventure ses accrocs

parmi notre temps

enfin dévasté

Marais V »

Clos par des groupes nominaux en italique qui initient un emploi tout à fait inédit de l’appareil tutélaire, la plupart des poèmes de Tristan Félix énoncent ainsi le sort inéluctable d’une humanité soumise à la fatalité d’exister. Mais les propos de l’auteure ne se bornent pas à passer en revue les affres existentielles de ses semblables. La présence du poète ponctue le recueil, qu’il s’agisse de saisir quelques bribes d’éléments biographiques ou bien de l’énonciation de la posture de l’artiste. L’écriture y apparaît comme un moyen d’opérer une rédemption plus individuelle que collective.

« il se balancera à dos d’homme

il sera facétie

il peindra la terre avec ses cheveux

blancs

il se cassera le nez contre la

transparence

il se videra de sa boue

pour atteindre les sorts

Goudron

(du Petit Théâtre des Pendus) »

Le poète apparaît ici comme étant celui qui est apte à montrer l’au-delà des évidences, et à guider les autres. L’emploi du futur et l’évocation d’une sagesse amenée par la vieillesse évoquée par le couleur d’une chevelure à la blancheur emblématique confèrent au discours poétique et à celui qui l’énonce le pouvoir quasi magique de révéler l’au-delà des apparences afin de restituer à ses semblables la limpidité d’un avenir lumineux. Et le verbe de Tristan Felix opère d’ores et déjà cette mutation du métal présent dans notre réalité pesante en un or offert par les visions sans concession mais salvatrices de sa poésie.

Tristan Felix, Sorts, La Main aux poètes, Editions Henry, Montreuil-sur-Mer, 2014, 94 pages, 8 euros.

*

Un livre dont la couverture ainsi que la typographie qui y est apposée déploient une évidente sobriété. Le corps des lettres respecte l’espace bleu roi qui offre un écrin délicat aux textes justifiés, déposés sur un papier épais qu’une trame crème entoure chaleureusement. L’horizon d’attente se veut ainsi placé sous les auspices d’une poésie amenée sous l’égide du classicisme. Mais déjà à feuilleter le recueil l’aspect non conforme à une métrique régulière et les jeux que promet la disposition des vers sur l’aire scripto visuelle créent une dichotomie que corrobore le message présent dès le titre : La main de la main. Cette redondance du substantif revêt l’apparence sémantique d’une tautologie mais elle n’en est pas moins annonciatrice de la poétique de Laura Vazquez : il s’agit bien de révéler le dedans du dedans, d’aller au fond d’une réalité montrée dans son quotidien le plus banal. Cette poésie servie par un emploi sémantique et syntaxique tout à faut protocolaire n’en offre pas moins une vision symbolique et inspirée des tableaux de l’existence. Ainsi au fil des textes se révèle une écriture dont la modernité n’est pas uniquement dévolue à un emploi inédit de la langue. Le verbe du poète employé de la manière la plus littérale qui soit et maintenu dans sa fonction référentielle n’en offre pas moins une poésie puissante et qui ouvre les horizons du signe et surtout ceux d’une appréhension mystique du réel.

« Ecoute-moi

J’ai plié ma langue, comme je sais le faire.

Alors les molécules ont fait leurs petits pas.

Des géomètres ont tracé plusieurs lignes sur ma figure.

J’attends l’armée des fourmis.

Ecoute ce que tu dois me dire.

Que ta parole soit grosse et répétitive.

Qu’elle soit très lourde et qu’elle colle.

Qu’elle soit lourde

comme le beurre frais,

comme le bain trop chaud.

Que le soleil s’en aille au milieu du ciel et qu’il reste

En place des mois et des mois et des années, des siècles.

Alors les petites plaies

font les petites croutes

et le soleil reste au milieu du ciel.

Alors les soldats lui jettent des pierres

et rien ne bouge

jamais.»

L’énonciateur est présent aux propos grâce à l’emploi du pronom personnel de la première personne. L’organisation rythmique et les récurrences phoniques et syntaxiques confèrent à l’aspect formel de l’énoncé un caractère mystique. Le langage maintenu dans sa fonction référentielle permet la juxtaposition de tableaux dont la confrontation révèle les perceptions du locuteur grâce la création d’images poétiques.

« Apportez-moi une chaise,

un bout de pain et un livre,

apportez-moi l’ordinateur

et l’alphabet de la langue des signes,

apportez-moi une boite de bois

pour que je me lève,

pour que j’écrive,

pour que je commence . »

La langue des signes semble être celle que décrypte le poète qui sait ouvrir à une dimension cachée du réel, source d’une écriture toute métaphorique. La reprise anaphorique structure la plupart des textes, et l’emploi des pronoms leur confère une dimension incantatoire. La prière de Laura Vazquez sera exaucée, car écrire fut fait et continue pour le plus grand bonheur de ceux auxquels elle offre ses vers. Et au fil des pages de son recueil elle propose une lecture de l’existence qui confère à chacune de ses visions un caractère mystique.

« Comme les choses invisibles

Comme nous avalons notre salive

au réveil.

Comme nous sentons le goût du sang

dans les verres d’eau.

Comme nous vivons dans cet ordre.

Je te parle. »

Laura Vazquez, La Main de la main, Cheyne Editeur, Le Chambon-sur-Lignon, 2014, 57 pages, 16 euros.

*

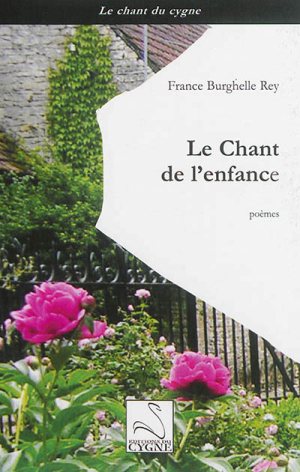

Un si joli recueil, paru aux Editions du Cygne, et dont la couverture printanière opère un ravissement tel que l’envie de découvrir les textes de France Burghelle Rey s’impose. D’autant que le titre souffle un vent enchanteur sur les massifs de fleurs qui illustrent la couverture. Le Chant de l’enfance s’annonce donc comme un hymne à la vie, au rythme doux et lent qui mène l’être vers demain avec cet évident et inévitable cheminement qui est ici associé à celui incontournable de la nature. L’allusion au chant présente dans le titre, Le Chant de l’enfance, n’est de surcroît pas sans évoquer la veine lyrique, et le lecteur s’attend à une poésie de l’intimité et de l’effusion, des réminiscences énoncées sur le ton de la confidence. Cet horizon d’attente se voit confirmé dès le texte liminaire :

« Perdre son temps à réunir des bribes

ruines de nids de nous

qui sommes oiseaux de cage en cage

Je versifie comme au temps des cerises mon nom de Venise

Voler chaque saison de

souvenirs en souvenirs seul

J’interroge ma vie heure après heure déchiré par

les à‑dieu qui dorment en mémoire

Je versifie le chant de mon enfance perdue

autant d’amis me manquent

Que sont-ils devenus ?

En canon chantent leur peine et la mienne »

Invitant le lecteur à entrer in medias res dans son univers le poète se tourne vers son passé. Mais il ne faudrait pas passer outre les références qui émaillent ce tout premier texte : Marguerite Duras évoque une modernité qui côtoie la poésie lyrique dont Rutebeuf a été l’un des tout premiers chantres. Complainte donc dévolue à un syncrétisme générique et temporel, le rythme est donné d’une allure lyrique certes mais aussi d’une parole réflexive sur la nature de la création ainsi que sur la parole poétique. C’est ce qu’annonce l’épigraphe :

« Je cherche pour le temps le chant qui vaille

Philippe Delaveau »

Et nous savons combien ce poète a accordé d’importance à la musicalité du poème, à son ancrage avec une tradition qu’il s’est agi de reprendre sans jamais l’imiter, mais en ayant assimilé ses formes au service d’une poésie qui mène à la révélation d’une immanence. C’est bien à cet objectif que France Burghelle Rey soumet son verbe. Dans une langue tout à fait classique, qui ne soumet ni la syntaxe ni l’emploi sémantique protocolaire du signe à une distorsion quelconque, elle parvient à mener le lecteur vers une révélation sans cesse renouvelée : celle du temps qui passe, thématique classique s’il en est, mais dont l’écoulement est accepté dans la sérénité, car il s’agit bien de l’évocation d’un parcours initiatique, où les épreuves, évoquées dans la plupart des textes du recueil, ont opéré une métamorphose :

« J’avais si peur de la musique

mon souffle était coupé

J’avais si peur de la musique mes mots

Sans leur rythme étaient mort-nés

Il fallait vivre des autres

mon émotion mariée à mes amours

Il fallait vivre des autres mes mots

veufs de leur langue pleurée

D’enfants de mes enfants ma joie

a accouché mon émotion

c’est ma naissance à la vieillesse

mariée à leur beauté »

Cette maturité est celle d’une écriture qui magnifie le passage du temps. L’expérience soutient et façonne l’invention d’une poétique qui prend matière dans le réel. Le chant devient alors celui d’une sérénité et d’une sagesse qui mène au seuil de la contemplation. Et le poète invite le lecteur à trouver en lui cette source de paix.

« Si las des adieux

sentir l’odeur du lilas

amoureux des oiseaux leurs miettes

semées par des doigts de fée

Je n’ai plus envie de m’enfuir

Ma terre est le chant le présent mon espoir

Ne plus attendre l’aube mais

aimer la pluie sans craindre l’orage

l’ami des cœurs à prendre

Tu frissonnes fiévreux

reviens sur tes pas pour

prendre le lilas dans tes bras »

France Burghelle Rey, Le Chant de l’enfance, Le Chant du Cygne, Editions du Cygne, Paris, 2015, 57 pages, 10 euros.

*

Le Collectif de l’Ateliers du Bocage propose, sous l’égide d’un syncrétisme artistique, un ouvrage servi par Cécile Beaupère pour les dessins, Jeanne Robert pour les danses, Mary Géra pour les textes et Emmanuel Spassoff pour la photographie. Le titre, d’être plus que nu, est apposé au dessus d’une des photographies de ce dernier en noir et blanc qui donne à voir le bas d’un corps dont la nudité est mise en scène dans le décor de l’atelier. Une épigraphe d’œuvre annonce déjà la teneur du propos :

« Un livre doit être la hache

pour la mer gelée en nous.

Franz Kafka »

Le recueil est donc placé sous las auspice de cet auteur dont l’œuvre est encore perçue comme étant celle de l’homme soumis à une modernité dévastatrice. Les propos que le lecteur s’attend à trouver au fil des pages prennent une couleur toute particulière. Le texte liminaire, tout en faisant allusion à Gustave Courbet qui osa montrer le corps nu d’une femme dans son expression la plus crue, et par là même la référence au réalisme dont il fut l’un des représentants, pose les prolégomènes de ce qui va suivre :

« D’être plus que nu

Et offrir à l’autre

De porter son regard

Sur l’origine du monde

De plonger ses yeux en dedans »

Ce texte, qui fait face à la photographie qui figure également sur la couverture, propose de porter le regard plus loin que la vision de la nudité. Se fait jour le questionnement présent aux propos et qui guide les œuvres et les poèmes qui suivent : qu’est-ce que la nudité, et comment regarder le corps comme vecteur d’une transcendance qu’il s’agit de révéler grâce à l’art :

« Travailler sur soi jusqu’à l’évanouissement

Ne plus voir que sa peauUn point écrasant le cœur

Obligeant sa main

A s’éloigner pour voir l’autre

Creusant aux entrailles de soi

L’entre-cuisses brûlée de fusain

Des mains couvertes de peinture

Sortant des enfers

Derrière le rideau

Le mystère pourrait bien

Entrer dans ton ventre

Comme un coup »

Cette méditation sur la nudité est le support d’un discours sur l’essence même de la représentation. Le syncrétisme artistique à l’œuvre ici permet de multiplier les approches sur la thématique qui sert de fil directeur à l’ouvrage. Les fusains et les dessins, hymnes au mouvement et à la vie, d’une rare force, viennent dire le hors cadre des clichés d’Emmanuel Spassoff. Celui-ci propose de multiples clichés qui mettent en scène et dévoilent la nudité de son modèle. Le travail de répétition produit une continuité qui permet de créer une histoire où chacun peut apporter selon son imaginaire l’interprétation qu’il souhaite. Les textes viennent ponctuer ce travail iconographique et proposent une visée réflexive non pas dans un commentaire des images mais dans un dépassement théorique sur la nature du nu et sur l’essence même de ce qu’est l’acte de représenter :

« RASSEMBLE TES CARTOUCHES

PRÉPARE TOI À CHARGER

ET SHOOT

NE FAIS PLUS QUE SHOOTER

LA NEIGE, LA BRISURE, LE PEU

SHOOT LA MAIN QUI RETIENT,

LES CREVASSES ET LES FISSURES

SHOOT LES ZONES D’OMBRE

ET LA CIORDE D’ENFANCE

SHOOT CES MOTS

CONSUMÉS D’AVOIR ÉTÉ TROP ÉCRITS

À PLEINES MAINS,

RECCUEILLE LEUR ESSENCE,

ET DANS UN ULTIME SHOOT

TIRE DES MOTS SECS ET BRUTAUX

MAIS LIANTS

ET EN ACCORD

AVEC L’ORIGINE DE TA VOIX »

Ce recueil qui est tout d’abord un très beau livre mène donc le lecteur à s’interroger sur sa propre nudité, à enfin oser regarder celle-ci. Sous l’image ainsi que sous la peau il y a du sens, et cet ouvrage, d’une très belle densité sémantique, ne cesse de le révéler.

Collectif de l’Atelier du Bocage, D’être plus que nu, Jacques André Editeur, Lyon, 2013, 91 pages, 20 euros.

- Philippe Tancelin, Ces mots sans chair - 21 mai 2025

- Jean-Paul Gavard-Perret, Peau d’Anne - 6 mai 2025

- Ce qui reste, le ressac numérique d’une poésie en partage - 6 mai 2025

- Terre à ciel : constellations pour une poésie d’aujourd’hui - 6 mai 2025

- Francopolis : la poésie en archipel - 6 mai 2025

- La passe-frontière des étoiles : Rencontre avec Cécile Oumhani - 6 mai 2025

- Au fil des mots : Rencontre avec Catherine Pont-Humbert - 6 mars 2025

- Gabriela Mistral : voix une et pluri-elles - 6 janvier 2025

- Les Cahiers de Tinbad : interview avec Guillaume Basquin - 6 janvier 2025

- Modern Poetry in Translation : Un pont entre les langues et les cultures - 6 janvier 2025

- Antoine Loriant, provençale - 6 novembre 2024

- Revue Ce qui reste, revue de poésie contemporaine - 6 septembre 2024

- Salah Al Hamdani : de Bagdad, il reste le poème - 30 août 2024

- Le Bruit des mots n°4 : Regrd sur la Poésie Nativ American — Entretien avec Béatrice Machet - 6 mai 2024

- Contre-Allées, revue de poésie contemporaine, Sommaire 48, Automne 2023 - 6 mai 2024

- Gong, revue francophone de haïku, n°81, octobre — décembre 2023 - 6 mai 2024

- Entretien avec Abdellatif Laâbi - 6 mai 2024

- Bluma Finkelstein, la leçon suprême - 6 mai 2024

- Par-dessus la guerre, la poésie : entretien avec Gili Haimovich - 6 mai 2024

- Sandra Santos, Du Portugal au Brésil… En silence - 6 mars 2024

- Les couleurs du poème : entretien avec Germain Roesz - 6 mars 2024

- Une maison pour la Poésie 4 : La Péninsule — Maison de Poésie en Cotentin : entretien avec Adeline Miermont Giustinati - 6 mars 2024

- ANIMAL — POÉSIE D’AUJOURD’HUI | HIVER 2023 - 6 mars 2024

- Revue A L’Index n°48 - 6 mars 2024

- DOC(K)S, la Revue : Entretien avec François M. - 6 mars 2024

- IN PRINCIPIO ERAT VERBUM. UKRAINE : LA POÉSIE EN GUERRE - 6 mars 2024

- Escales des Lettres : un printemps permanent ! - 6 mars 2024

- Paul Vidal, Mélodie des Villes et des temps, petit recueil - 6 mars 2024

- Poésie et philosophie : des amants terribles — Entretien avec Philippe Tancelin - 6 janvier 2024

- Nous avons perdu Michel Cosem, ne perdons pas Encres Vives ! Rencontre avec Eric Chassefière - 6 janvier 2024

- Entretien avec Pascal Boulanger — La philosophie, on devrait, pour bien faire, ne l’écrire qu’en poème. Ludwig Wittgenstein - 6 janvier 2024

- Poésie et philosophie, une Traversée du silence — entretien avec Jean-yves Guigot - 6 janvier 2024

- La chaosthétique d’Edouard Glissant : entretien avec Aliocha Wald Lasowski - 6 janvier 2024

- La philosophie pense la poésie, la poésie pense la philosophie : entretien avec Guillaume Métayer - 6 janvier 2024

- Le Salon de la Revue : pour sa 34ème édition ! - 6 novembre 2023

- La poésie, le Scriptorium, la paix… FAIRE PAROLE ENSEMBLE ! Entretien avec Dominique Sorrente - 6 novembre 2023

- Dans le corps irrésolu du poème : entretien avec Francis Coffinet — Le bruit des mots n°4 - 1 novembre 2023

- Rencontre avec Cécile Guivarch : De la terre au ciel - 30 octobre 2023

- Revue OuPoLi — Entretien avec Miguel Ángel Real - 29 octobre 2023

- Anne-Laure Lussou, Quelques… tiens (extraits), suivi de Plus loin que nos paupières - 28 octobre 2023

- Laurence Lépine, Affleurements ( extraits) - 28 octobre 2023

- Narges Mohammadi remporte le prix Nobel de la paix - 8 octobre 2023

- Pinar Selek, Lettre ouverte contre horizon fermé - 6 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Terres de Femmes - 6 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Ubu - 6 septembre 2023

- Cécile Oumhani, Les vivants et les morts - 5 septembre 2023

- BÉATRICE BONHOMME, une couronne sur les genoux - 5 septembre 2023

- Une voix pour la liberté : Somaia Ramish - 5 septembre 2023

- Revue, en ligne ! Poèmes - 5 septembre 2023

- Claude Ber : Célébration de l’espèce — l’insoumission irréductible du poème - 5 septembre 2023

- Rencontre avec Fawzia Zouari : Écrire par dessus les frontières - 5 septembre 2023

- Questions à Claude Ber - 6 juillet 2023

- Avis de naissance ! Carabosse, une nouvelle revue de poésie - 6 juillet 2023

- Machinations pour un dernier opus : FPM hors série - 6 juillet 2023

- L’Intranquille fête ses dix ans - 6 juillet 2023

- Ilse au bout du monde - 6 juillet 2023

- Valéry Meynadier, Le Dit d’Eurydice - 21 juin 2023

- hélas! au berceau : entretien avec Matthieu Limosino - 6 mai 2023

- Les Mots nus : entretien avec Rouda - 6 mai 2023

- Le Bruit des mots n°3 — Entretien avec Alain Marc : la trans-mission de la littérature - 6 mai 2023

- La Traductière, Revue internationale de poésie et art visuel, n°39 - 5 mai 2023

- Enseigner la poésie : un éveil au silence — entretien avec Géry Lamarre - 5 mai 2023

- Appel’action pour une trans-mission du poëme : entretien avec Julien Blaine - 2 mai 2023

- Gwen Garnier-Duguy, Livre d’or - 22 avril 2023

- Dato Magradze, La Terre féconde - 6 avril 2023

- Verso de printemps : Ombre et lumière ! - 20 mars 2023

- Radu Bata, Le Blues Roumain, Anthologie implausible de poésies - 20 mars 2023

- À la racine de la Terre : une poétique — Entretien avec Régis Poulet - 5 mars 2023

- Spered Gouez, l’Esprit sauvage, n°28/31ème année : L’Incertitude pour principe - 3 mars 2023

- Reha Yünlüel, à travers les images… - 6 janvier 2023

- Autour des éditions Unicité - 5 janvier 2023

- Poésie is not dead : Réanimation poétique jusqu’à nouvel ordre ! Entretien avec François M. - 5 janvier 2023

- Machinations pour un dernier opus : FPM hors série - 5 janvier 2023

- Une maison pour la Poésie 1 : Annie Estèves — Maison de poésie Jean Joubert de Montpellier - - 5 janvier 2023

- Lili Frikh, Tu t’appelles comment et autres poèmes - 6 novembre 2022

- Robert Lobet : les Éditions De La Margeride, lieu du poème - 4 novembre 2022

- Du Livre Pauvre au Livre d’Artiste : la poésie visuelle de Ghislaine Lejard - 4 novembre 2022

- Avis de naissance ! Carabosse, une nouvelle revue de poésie - 4 novembre 2022

- Revue Contre-allées — revue de poésie contemporaine, n°46, automne 2022 - 4 novembre 2022

- Bernard Dumerchez, quarante ans de livres pour l’éternité - 3 novembre 2022

- Les livres d’artistes des éditions Transignum : du manuscrit au palimpseste - 31 octobre 2022

- La ponctuation, du point final au point d’infini : entretien avec Eric Poindron. - 4 septembre 2022

- Muriel Couteau Mauger, L’Amie - 26 août 2022

- Mariela Cordero, Transfigurer est un pays que tu aimes - 26 août 2022

- Numéro d’été : Best off des pages que vous avez aimées durant cette année 2021/2022 - 6 juillet 2022

- Le Japon des Chroniques du çà et là n°18 - 6 juillet 2022

- Charles Pennequin est dedans le poème même - 6 juillet 2022

- La Revue des revues - 2 juillet 2022

- La revue Voix n°6 - 2 juillet 2022

- Le Marché de la Poésie d’après : rencontre avec Vincent Gimeno-Pons - 1 juillet 2022

- Poésie syrienne, Mon corps est mon pays - 1 juillet 2022

- Un printemps en poésie chez Gallimard : Etienne Faure, Anna Ayanoglou, Daniel Kay - 21 juin 2022

- La Revue des revues - 21 juin 2022

- Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien - 6 juin 2022

- Les revues, du papier à la toile - 5 mai 2022

- La poésie a pour demeure les sculptures d’italo Lanfredini - 5 mai 2022

- Femmes de parole, paroles de femmes - 4 mai 2022

- Une Ent’revue‑s avec André Chabin - 3 mai 2022

- Le Printemps des Poètes : l’éphémère immuable - 5 mars 2022

- Nohad Salameh, Baalbek les demeures sacrificielles - 5 mars 2022

- I Vagabondi n°2 — Revue de création des deux rives de la Méditerranée - 5 mars 2022

- Charles Pennequin, du vivant extrêmophile au devenir des poètes-poissons - 4 mars 2022

- Francopolis, 170ème Édition : Janvier-Février 2022 - 21 février 2022

- Ara Alexandre Shishmanian, Orphée lunaire, Mi-graines - 20 février 2022

- Davide Napoli, Les Ombres du vide - 6 février 2022

- Jean-Luc Favre Reymond, Petit traité de l’insignifiance - 21 janvier 2022

- Claude Ber, Mues — Le bruit des mots n°1 - 6 janvier 2022

- Ian Monk, oulipien dans la forme - 5 janvier 2022

- La revue Voix n°6 - 5 janvier 2022

- Jeanine Baude, Les vagues lui appartiennent - 28 décembre 2021

- Jean-Luc Favre Reymond, Les Versets kaoniques, Journal I - 4 décembre 2021

- Le Marché de la Poésie d’après : rencontre avec Vincent Gimeno-Pons - 6 novembre 2021

- Portulan bleu n°36 - 6 novembre 2021

- La poésie, En ce siècle cloué au présent - 5 novembre 2021

- Charles Pennequin est dedans le poème même - 6 septembre 2021

- Autour des éditions Unicité : Etienne Ruhaud et Eric Dubois - 6 septembre 2021

- Bonnie Tchien Hwen-Ying : Le corps du silence - 6 septembre 2021

- Miroitement sur terre de la petite flaque d’eau de Christophe Jubien - 5 juillet 2021

- La quatrième dimension du signe - 4 juillet 2021

- La revue Le Ortique accueille Marceline Desbordes-Valmore - 30 juin 2021

- Poesia Revelada, revue nomade - 21 mai 2021

- Le Lieu-dit L’Ail des ours - 21 mai 2021

- L’Intranquille fête ses dix ans - 6 mai 2021

- Dominique Sampiero : Lettre de verre est le poème - 6 mai 2021

- Marc Tison : Sons et poésies qui s’enlacent - 6 mai 2021

- Dominique Sampiero & Joël Leick, L’Autre moitié de ton corps - 6 avril 2021

- Les Hommes sans Epaules n°51, dédié à Elodia Zaragoza Turki - 6 avril 2021

- La gazette de Lurs n°46 - 6 avril 2021

- Pascal Boulanger, L’Intime dense - 21 mars 2021

- Entre les lignes entre les mots - 21 mars 2021

- Un don des mots dans les mots, est traduire : entretien avec Marilyne Bertoncini - 6 mars 2021

- Les brodèmes d’Ekaterina Igorovna - 6 mars 2021

- Le Japon des Chroniques du çà et là n°18 - 6 mars 2021

- Revue Phœnix n°34 - 21 janvier 2021

- Jean-Louis Bergère, un chanteur dans le silence - 5 janvier 2021

- Jeanne davy, miroir des femmes du jazz - 5 janvier 2021

- Le féminin pluriel de l’Atelier de l’Agneau - 5 janvier 2021

- L’eau bleue du poème de Béatrice Marchal - 21 décembre 2020

- Sabine Venaruzzo, Et maintenant, j’attends - 6 décembre 2020

- Muriel Augry, Ne me dérêve pas - 26 novembre 2020

- Eva-Maria Berg, Pour la lumière dans l’espace, illustrations de Matthieu Louvier - 6 novembre 2020

- La petite Ficelle ombilicale du Poème - 6 novembre 2020

- « États généraux permanents » de l’urgence : entretien avec Yves Boudier et Vincent Gimeno-Pons - 6 novembre 2020

- Des liens de liens : Poésie à la une - 6 novembre 2020

- Davide Napoli, Le Lapsus de l’ombre - 6 octobre 2020

- Pile ou face ou la contingence révélatrice - 6 septembre 2020

- Diérèse n°78 : Poésie et Littérature ! - 6 septembre 2020

- Georges de Rivas, La beauté Eurydice, Sept Chants pour le Retour d’Eurydice - 6 juin 2020

- Anthologie Le Courage des vivants - 21 mai 2020

- Daniel Ziv, Ce n’est rien que des mots sur les Poèmes du vide. - 6 mai 2020

- Les Ailes Ardentes de Rodrigo Ramis - 6 mai 2020

- Des revues numériques à la page - 6 mai 2020

- Les Cahiers littéraires des Hommes sans épaules - 6 mai 2020

- Mouvements pour un décollage dans les étincelles - 2 mai 2020

- Marc Tison, L’Affolement des courbes - 21 avril 2020

- Bruno Doucey, Terre de femmes, 150 ans de poésie féminine en Haïti - 6 avril 2020

- Barry Wallenstein, Tony’s blues, textes choisis et traduits par Marilyne Bertoncini, gravures Hélène Bautista - 21 mars 2020

- Ilse au bout du monde - 6 mars 2020

- Marilyne Bertoncini, La Noyée d’Onagawa - 6 mars 2020

- Entre les lignes entre les mots - 6 mars 2020

- Les Chroniques du Çà et là n°16 : Poèmes au féminin - 6 mars 2020

- Philippe Thireau, Melancholia - 26 février 2020

- Le chant du Cygne n’est pas pour demain - 5 février 2020

- Encres vives n°492, Claire Légat : Poésie des limites et limites de la poésie - 5 janvier 2020

- Traversées poétiques - 5 janvier 2020

- Marc Alyn & Nohad Salameh, Ma menthe à l’aube mon amante, correspondance amoureuse - 6 décembre 2019

- Oxmo Puccino, Mines de cristal - 6 novembre 2019

- Wanda Mihuleac et Alain Snyers, Roumpfs - 6 novembre 2019

- Gérard Baste : Plus rien à dire ? - 6 novembre 2019

- Revue Texture, encore un peu de lui : Michel Baglin - 6 septembre 2019

- La lettre sous le bruit n°45 : hommage à Rémy Durand - 6 septembre 2019

- Eric Dubois, L’Homme qui entendait des voix - 6 septembre 2019

- Murielle Compère-Demarcy, Alchimiste du soleil pulvérisé - 1 septembre 2019

- Rencontre avec Saleh Diab - 6 juillet 2019

- Un papillon dans ma boîte aux lettres : Libelle - 4 juin 2019

- Revue Nu(e) N°69 - 4 juin 2019

- Entretien avec Philippe Barrot - 4 juin 2019

- Philippe Thireau, Je te massacrerai mon coeur - 4 juin 2019

- Lichen, premier signe de vie à revenir… - 4 mai 2019

- Marc Alyn, T’ang Hayden, T’ang l’obscur, Mémorial de l’encre - 4 mai 2019

- “Face aux verrous”, les étudiants du Master de Lettres Modernes de L’Université de Caen - 4 mai 2019

- Rencontre avec Marc Tison - 4 avril 2019

- Editions Wallâda, la princesse rebelle - 4 avril 2019

- Jean-Marc Barrier, l’autre versant de la montagne - 4 avril 2019

- Pourquoi viens-tu si tard, enfin ! - 29 mars 2019

- L’intranquille de printemps… - 28 mars 2019

- Le Manoir disparu : entretien avec Maggy de Coster - 3 mars 2019

- Marc Tison, Des nuits au mixer - 3 mars 2019

- Revue Teste XXX : Véhicule anonyme - 3 février 2019

- Entretien avec Alain Brissiaud : le présent de la Poésie - 3 février 2019

- Rencontre avec Angèle Paoli - 3 février 2019

- Florilège 2018 des Editions Tarmac : l’Art comme Copeaux contre la barbarie. - 3 février 2019

- Revue L’Hôte - 4 janvier 2019

- Les anthologies à entête des Hommes sans Épaules - 4 janvier 2019

- Poésie syrienne, Mon corps est mon pays - 4 décembre 2018

- Les Langues de Christine Durif-Bruckert - 3 décembre 2018

- L’Intranquille - 3 décembre 2018

- Lettre à Guillaume Apollinaire - 5 novembre 2018

- Gwen Garnier-Duguy, Alphabétique d’aujourd’hui - 5 novembre 2018

- Richard Soudée : deux Lys sur le balcon - 5 novembre 2018